- シンクタンクならニッセイ基礎研究所 >

- ジェロントロジー(高齢社会総合研究) >

- 高齢化問題(全般) >

- 過疎地において自動運転サービスは持続可能か(上)~レベル3の最前線・福井県永平寺町の取組みから~

2021年10月01日

文字サイズ

- 小

- 中

- 大

はじめにー自動運転システムの概要と永平寺町における全国初のレベル3の取組み

人を運ぶ自動運転には、個人所有の自家用車(オーナーカー)に実装するパターンと、他人を有償で輸送するバス等(サービスカー)に実装するパターンの2種類がある。この他、モノを運ぶトラック等への実装もある。これらのうち、サービスカーについては、政府は成長戦略の中で「2020年目途に、公道で地域限定型の無人自動運転移動サービスを開始」するという目標を掲げてきた。2021年3月、これを実際に達成したのが、人口約1万8,000人の小さな町、福井県永平寺町である。同町志比に位置する曹洞宗大本山・永平寺と鉄道駅を結ぶ6kmの遊歩道が、その舞台となった。

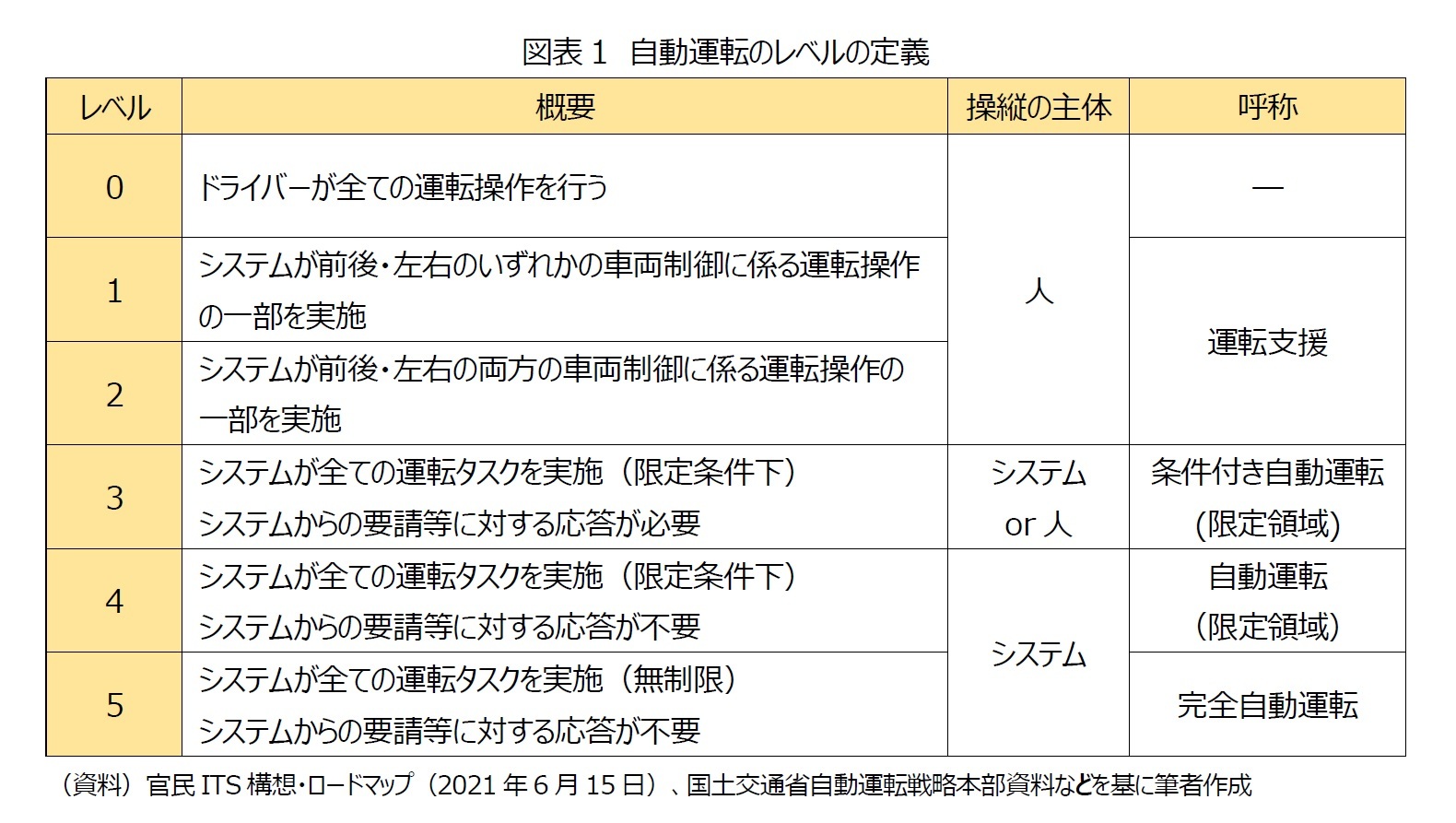

自動運転のレベルは、ドライバーの関与の度合いや、走行空間が限定されているかどうかを軸に、5段階に分かれており、永平寺町で達成した、ドライバーが搭乗しない車内無人の自動運行はレベル3に相当する(図表1)。

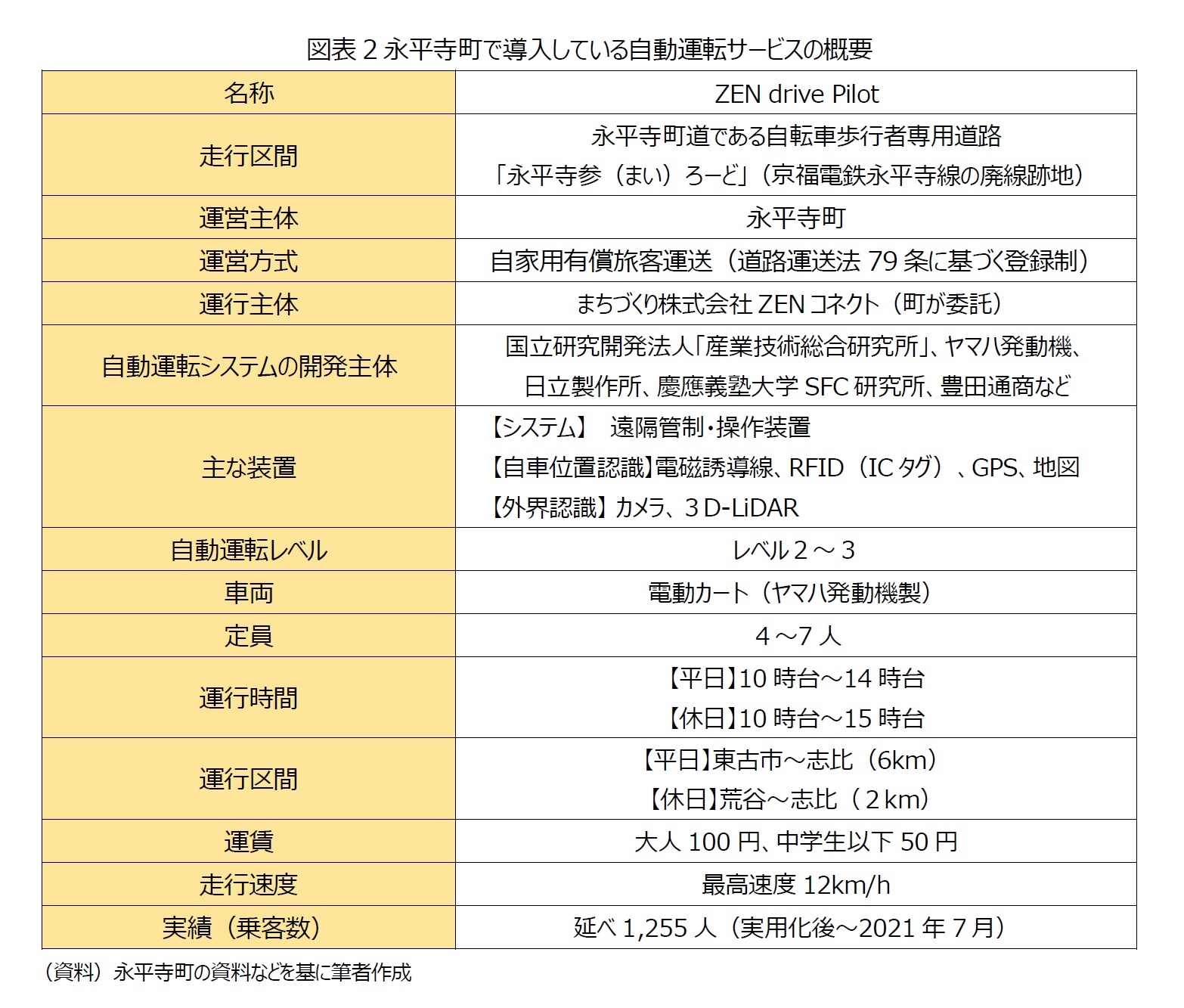

同町は2017年3月に、経済産業省と国土交通省によるラストマイル型自動運転の実証実験の実施地域に選定され、以降、国立研究開発法人・産業技術総合研究所(以下、産総研)が中心となって、自動運転システムの試験走行を行ってきた。用いる車両はゴルフ場で利用されてきた電動カート、システムは、遠隔地で運行状況を監視・操作する「遠隔監視型」である(図表2)。

2020年12月には、自動運転が移動サービス(ZEN drive Pilot)として実用化され、町が運営主体となった。町が、地元のまちづくり会社に運行を委託している。当初は、ドライバーが搭乗して必要に応じて操作を行い、その様子を遠隔監視室で監視するレベル2の方式で、全区間(6km)で運行を始めた。2021年3月からは、うち国道や農道との交差部がない2km区間のみで、ドライバーが搭乗せずに、遠隔の監視員が監視するレベル3での運行を、休日のみ開始した。これは全国で初めての取組みとなった。平日は、従来通り、レベル2で全6kmを運行している。

永平寺には、毎年約50万人の観光客が訪れるため、ZEN drive Pilotも、地域住民に加えて、観光客の利用を見込んでいる。

永平寺町は、福井市のベッドタウンとして発達してきたが、人口減少と少子高齢化が進んでおり、地域の高齢者らの移動手段確保や、物流におけるドライバー不足の問題は、他の地域と同じように大きな課題となっている。同町は自動運転以外にも、2020年から、交通空白地帯である志比北、鳴鹿山鹿地区で、住民がドライバーとなって高齢者を送迎するデマンド型乗合タクシーの実用化を始めた。町と地域の郵便局が連携して、乗合タクシーで郵便物も運ぶ「貨客混載」を行ったり、郵便局の駐車場に移動販売車を誘致したりする実証実験にも取り組み、人とモノの新しい移動サービスを核に、地域を活性化する様々な取り組みを行っている。

自動運転に期待される役割の一つとして、「地方における高齢者等の移動手段」があるため、永平寺町における取組みの成果と課題を明らかにすることは、他の地方に導入していく際のシステムやスキームを検討する上で有効だと考えられる。

本対談では、同町の河合町長と、過疎地において自動運転を実用化し、持続させていくための課題と、他の移動サービスとも連携して地域を活性化していく将来構想などについて議論する。

自動運転のレベルは、ドライバーの関与の度合いや、走行空間が限定されているかどうかを軸に、5段階に分かれており、永平寺町で達成した、ドライバーが搭乗しない車内無人の自動運行はレベル3に相当する(図表1)。

同町は2017年3月に、経済産業省と国土交通省によるラストマイル型自動運転の実証実験の実施地域に選定され、以降、国立研究開発法人・産業技術総合研究所(以下、産総研)が中心となって、自動運転システムの試験走行を行ってきた。用いる車両はゴルフ場で利用されてきた電動カート、システムは、遠隔地で運行状況を監視・操作する「遠隔監視型」である(図表2)。

2020年12月には、自動運転が移動サービス(ZEN drive Pilot)として実用化され、町が運営主体となった。町が、地元のまちづくり会社に運行を委託している。当初は、ドライバーが搭乗して必要に応じて操作を行い、その様子を遠隔監視室で監視するレベル2の方式で、全区間(6km)で運行を始めた。2021年3月からは、うち国道や農道との交差部がない2km区間のみで、ドライバーが搭乗せずに、遠隔の監視員が監視するレベル3での運行を、休日のみ開始した。これは全国で初めての取組みとなった。平日は、従来通り、レベル2で全6kmを運行している。

永平寺には、毎年約50万人の観光客が訪れるため、ZEN drive Pilotも、地域住民に加えて、観光客の利用を見込んでいる。

永平寺町は、福井市のベッドタウンとして発達してきたが、人口減少と少子高齢化が進んでおり、地域の高齢者らの移動手段確保や、物流におけるドライバー不足の問題は、他の地域と同じように大きな課題となっている。同町は自動運転以外にも、2020年から、交通空白地帯である志比北、鳴鹿山鹿地区で、住民がドライバーとなって高齢者を送迎するデマンド型乗合タクシーの実用化を始めた。町と地域の郵便局が連携して、乗合タクシーで郵便物も運ぶ「貨客混載」を行ったり、郵便局の駐車場に移動販売車を誘致したりする実証実験にも取り組み、人とモノの新しい移動サービスを核に、地域を活性化する様々な取り組みを行っている。

自動運転に期待される役割の一つとして、「地方における高齢者等の移動手段」があるため、永平寺町における取組みの成果と課題を明らかにすることは、他の地方に導入していく際のシステムやスキームを検討する上で有効だと考えられる。

本対談では、同町の河合町長と、過疎地において自動運転を実用化し、持続させていくための課題と、他の移動サービスとも連携して地域を活性化していく将来構想などについて議論する。

根本的な目的は移動困難を解決すること。それに加えて地方創生の種として、自動運転に挑戦

坊・ニッセイ基礎研究所准主任研究員(以下、坊): 永平寺町では今年3月から、全国で初めて、ドライバーが乗っていない、いわゆるレベル3の自動運転による移動サービスが始まり、注目を集めました。また、自動運転をきっかけとして、地域住民や県外の企業関係者、専門家らが集まって、移動に関する課題や将来像について話し合うMaaS(Mobility as a Service)の会議も発足しました。その中から、2019年に「近助タクシー」と名付けられたデマンド型乗合タクシーの取組みが生まれ、住民の皆さんによく利用されているそうですね。さらに、近助タクシーを用いた貨客混載などの新しい取組みもされている。つまり、自動運転を起点として、人とモノの移動を効率的に担っていく地域のプラットフォームを構築されており、大変興味深く拝見しているところです。まずは、河合町長が自動運転の実証実験候補地に名乗りを上げた思いからお伺いしたいと思います。

河合・永平寺町長(以下、河合町長): まずは移動の問題です。これまで町は、路線バスに替わる移動手段としてコミュニティバスを運営してきましたが、お客さんが全くいない時もあり、「空気バス」と揶揄されるような状況でした。また、少子高齢化によって地域からお店が撤退して、住民の皆さんが買い物する場所がなくなるという問題が起きていました。ちょうどその頃、町内の高齢のご夫婦が車を運転して亡くなる悲惨な交通事故が起きたこともあり、「これから地域の交通をどうしていこうか」ということが、全国の他の田舎もそうだと思いますが、大きな課題になっていました。

その頃、国による地方創生の取組みが始まりました。永平寺町には曹洞宗大本山・永平寺があるので、町はこれまで観光で一生懸命やっていましたが、もう一つ、何か新しい軸が無いか探していました。そうした時に、国が自動運転の実証実験の場を探しているという情報が入りました。町内には、永平寺門前につながる京福電鉄の廃線跡地があったので、それであれば、これから高齢者の皆さんの新しい移動手段を確保するため、また地方創生のために、この跡地を活用して、禅のふるさとで何か新しい技術の実験と実装ができないかな、という思いで手を挙げさせていただきました。それが、自動運転の過疎地モデルということで、国の実証実験の舞台に選ばれました。

河合・永平寺町長(以下、河合町長): まずは移動の問題です。これまで町は、路線バスに替わる移動手段としてコミュニティバスを運営してきましたが、お客さんが全くいない時もあり、「空気バス」と揶揄されるような状況でした。また、少子高齢化によって地域からお店が撤退して、住民の皆さんが買い物する場所がなくなるという問題が起きていました。ちょうどその頃、町内の高齢のご夫婦が車を運転して亡くなる悲惨な交通事故が起きたこともあり、「これから地域の交通をどうしていこうか」ということが、全国の他の田舎もそうだと思いますが、大きな課題になっていました。

その頃、国による地方創生の取組みが始まりました。永平寺町には曹洞宗大本山・永平寺があるので、町はこれまで観光で一生懸命やっていましたが、もう一つ、何か新しい軸が無いか探していました。そうした時に、国が自動運転の実証実験の場を探しているという情報が入りました。町内には、永平寺門前につながる京福電鉄の廃線跡地があったので、それであれば、これから高齢者の皆さんの新しい移動手段を確保するため、また地方創生のために、この跡地を活用して、禅のふるさとで何か新しい技術の実験と実装ができないかな、という思いで手を挙げさせていただきました。それが、自動運転の過疎地モデルということで、国の実証実験の舞台に選ばれました。

山間部特有の通信精度の課題を、電磁誘導線を使うことで解決

坊: 永平寺町の自動運転システムは、地面に電磁誘導線を埋設し、ICチップの入ったRFID(Radio Frequency Identifier)というICタグを埋め込み、車両側に設置した磁気マーカーで読み込んで車両の位置を特定するという、比較的アナログな手法が用いられています。歩行者や他の車両を検知するためには、カメラとLiDAR1が使用され、障害物を検知した時には減速または停止する。最高時速も12kmと遅いため、衝突事故が起きるリスクも小さい。社会実装という面では、無難なシステムを導入されたと思います。実際に、これまでの実証実験では、運転席に座っているドライバーや、遠隔監視室の監視員が操作に介入した頻度は、どのぐらいあったのでしょうか。

河合町長: 永平寺町では、実は介入はほとんど発生していません。2020年度の運行実績では、4,500回の発進に対して、介入はわずか54件です。そのほとんどが、歩行者とすれ違う時に、安全のために減速したものです。センサーが歩行者に反応しなかったのではなく、反応したけど、システム精査のために、ドライバーにブレーキを踏んでもらいました。

河合町長: 永平寺町では、実は介入はほとんど発生していません。2020年度の運行実績では、4,500回の発進に対して、介入はわずか54件です。そのほとんどが、歩行者とすれ違う時に、安全のために減速したものです。センサーが歩行者に反応しなかったのではなく、反応したけど、システム精査のために、ドライバーにブレーキを踏んでもらいました。

坊: もともと他の交通がほとんどないという、過疎地、それも遊歩道という限定空間で導入したメリットだと思います。一方で、過疎地のデメリットの一つとしては、一般的に、山間部ではGPSが入りにくく、車両の自己位置特定が困難になるという問題があります。

河合町長: 永平寺町の自動運転システムでは、車両側のセンサーと、地面に埋め込んだ電磁誘導線とICチップから車両の位置情報を取得しているので、GPSの精度が下がって不具合が起きるということはありません。逆に言うと、車両がインフラ側から位置情報を取得しているので、通信設備が整っていなくても、実は走行可能な仕組みです。万が一、車両が電磁誘導線を外れたら停車するので、暴走する恐れもありません。

坊: 例えば動物が飛び出してきた場合でも、カメラとLiDARで問題なく検知はできるのですか。

河合町長: 高さ80cmまでは、カメラとLiDARで対応できます。20cmまでの積雪なら電磁誘導線も読み取れます。電磁誘導線の敷設コストは1mにつき3,000円と安価なので、町内でも、ある程度細かい集落の中まで敷設できれば、自宅から町中まで自動運転で移動できるようになる。

全国でも、国が先頭に立って、是非もっといろんな場所に展開してほしいのです。屋外だといろいろな条件がありますが、大きい施設内にも導入できると思いますよ。都会だと、東京ビッグサイトのようなところでも、安価で便利な移動サービスとして活用できるのでは。数が増えることで、機材や車両の価格がぐっと抑えられるし、コストが下がればさらに普及していけるでしょう。そうすれば、永平寺町でもコストダウンできます。

全国には、道路の幅員が狭くて傾斜がきつく、バスも通れず、軽トラがやっと一台入れるような集落はけっこうあるんですよ。居住人口は少ないかもしれないが、買い物へ行くのが本当に大変なおじいちゃん、おばあちゃんがいる、本当に困っているエリア。そういうところにこそ、自動運転システムを導入していくことで、技術が浸透していくのかなと思います。

うちの町内でも、車がびゅんびゅん通るところではまだ導入は危ないですが、集落の一区間に電磁誘導線を敷いて、大きな道との結節点まで自動運転カートで輸送するなど、いろんな形で取り込めれば、自動運転サービスの持続性も向上するのではないでしょうか。

1 赤外線を照射し、対象物に反射して戻ってくる時間によって距離を計測するセンサー。

河合町長: 永平寺町の自動運転システムでは、車両側のセンサーと、地面に埋め込んだ電磁誘導線とICチップから車両の位置情報を取得しているので、GPSの精度が下がって不具合が起きるということはありません。逆に言うと、車両がインフラ側から位置情報を取得しているので、通信設備が整っていなくても、実は走行可能な仕組みです。万が一、車両が電磁誘導線を外れたら停車するので、暴走する恐れもありません。

坊: 例えば動物が飛び出してきた場合でも、カメラとLiDARで問題なく検知はできるのですか。

河合町長: 高さ80cmまでは、カメラとLiDARで対応できます。20cmまでの積雪なら電磁誘導線も読み取れます。電磁誘導線の敷設コストは1mにつき3,000円と安価なので、町内でも、ある程度細かい集落の中まで敷設できれば、自宅から町中まで自動運転で移動できるようになる。

全国でも、国が先頭に立って、是非もっといろんな場所に展開してほしいのです。屋外だといろいろな条件がありますが、大きい施設内にも導入できると思いますよ。都会だと、東京ビッグサイトのようなところでも、安価で便利な移動サービスとして活用できるのでは。数が増えることで、機材や車両の価格がぐっと抑えられるし、コストが下がればさらに普及していけるでしょう。そうすれば、永平寺町でもコストダウンできます。

全国には、道路の幅員が狭くて傾斜がきつく、バスも通れず、軽トラがやっと一台入れるような集落はけっこうあるんですよ。居住人口は少ないかもしれないが、買い物へ行くのが本当に大変なおじいちゃん、おばあちゃんがいる、本当に困っているエリア。そういうところにこそ、自動運転システムを導入していくことで、技術が浸透していくのかなと思います。

うちの町内でも、車がびゅんびゅん通るところではまだ導入は危ないですが、集落の一区間に電磁誘導線を敷いて、大きな道との結節点まで自動運転カートで輸送するなど、いろんな形で取り込めれば、自動運転サービスの持続性も向上するのではないでしょうか。

1 赤外線を照射し、対象物に反射して戻ってくる時間によって距離を計測するセンサー。

(2021年10月01日「ジェロントロジーレポート」)

このレポートの関連カテゴリ

03-3512-1821

経歴

- 【職歴】

2002年 読売新聞大阪本社入社

2017年 ニッセイ基礎研究所入社

【委員活動】

2023年度 「次世代自動車産業研究会」幹事

2023年度 日本民間放送連盟賞近畿地区審査会審査員

2023年度~ 和歌山市「有吉佐和子文学賞」意見聴取員

坊 美生子のレポート

| 日付 | タイトル | 執筆者 | 媒体 |

|---|---|---|---|

| 2025/09/10 | 女性とリスキリング~男性より大幅に遅れ、過去の経験不足の影響も~ | 坊 美生子 | 基礎研レポート |

| 2025/07/09 | 低所得の妻に「所得補償」を続けるのか、「生活再建」を促すのか~通常国会で法改正された「年収の壁」と「遺族年金」から考える~ | 坊 美生子 | 研究員の眼 |

| 2025/03/31 | 男女別にみたミドル(40代後半~50代前半)の転職状況~厚生労働省「雇用動向調査」(2023年)より~ | 坊 美生子 | 基礎研レポート |

| 2025/03/17 | 男女別にみたシニア(50代後半~60代前半)の転職状況~厚生労働省「雇用動向調査」(2023年)より~ | 坊 美生子 | 基礎研レポート |

新着記事

-

2025年10月16日

EIOPAが2026年のワークプログラムと戦略的監督上の優先事項を公表-テーマ毎の活動計画等が明らかに- -

2025年10月16日

再び不安定化し始めた米中摩擦-経緯の振り返りと今後想定されるシナリオ -

2025年10月15日

インド消費者物価(25年10月)~9月のCPI上昇率は1.5%に低下、8年ぶりの低水準に -

2025年10月15日

「生活の質」と住宅価格の関係~教育サービス・治安・医療サービスが新築マンション価格に及ぼす影響~ -

2025年10月15日

IMF世界経済見通し-世界成長率見通しは3.2%まで上方修正

レポート紹介

-

研究領域

-

経済

-

金融・為替

-

資産運用・資産形成

-

年金

-

社会保障制度

-

保険

-

不動産

-

経営・ビジネス

-

暮らし

-

ジェロントロジー(高齢社会総合研究)

-

医療・介護・健康・ヘルスケア

-

政策提言

-

-

注目テーマ・キーワード

-

統計・指標・重要イベント

-

媒体

- アクセスランキング

お知らせ

-

2025年07月01日

News Release

-

2025年06月06日

News Release

-

2025年04月02日

News Release

【過疎地において自動運転サービスは持続可能か(上)~レベル3の最前線・福井県永平寺町の取組みから~】【シンクタンク】ニッセイ基礎研究所は、保険・年金・社会保障、経済・金融・不動産、暮らし・高齢社会、経営・ビジネスなどの各専門領域の研究員を抱え、様々な情報提供を行っています。

過疎地において自動運転サービスは持続可能か(上)~レベル3の最前線・福井県永平寺町の取組みから~のレポート Topへ

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!