- シンクタンクならニッセイ基礎研究所 >

- 不動産 >

- 不動産市場・不動産市況 >

- 不確実性の高まる世界において。デジタル化がオフィス市場にもたらす影響の考察

不確実性の高まる世界において。デジタル化がオフィス市場にもたらす影響の考察

佐久間 誠

文字サイズ

- 小

- 中

- 大

1――不確実性の高まる世界

1 Immelt (2020)

2――不確実性とは?

不確実性は、発生確率を計算することはできないが、その蓋然性を推測できるものがある。蓋然性とは、その発生する可能性が絶対水準として高いか低いかや、他の事象と比較して発生する可能性が相対的に高いか低いかを、確率のような数値ではなく、大小やレンジといった、ややぼやけた形で示すことができることを指す4。たとえば、安全保障条約を締結している日米間で戦争が勃発するよりは、貿易摩擦などで緊張感が高まっている米中間で戦争が勃発する蓋然性が高い、などである。

金融危機は不確実性の一つとされるが、2007年からの世界金融危機で注目を集めた概念が、ナシーム・ニコラス・タレブが2007年の著書で提示したブラック・スワン(黒い白鳥)だ5。ブラック・スワンとは、「予測ができない」(不可知かつ計量不能)、「めったに起こらず」(蓋然性が極めて低い)、「起これば大きな影響を及ぼす」事象である。ブラック・スワンという名前は、オーストラリアで黒い白鳥が発見されたことで、白鳥は白いものという、それまで長い間信じられてきた常識が覆された話に由来する。想定外の発見が、すべての白鳥が白い旧世界と、黒い白鳥が存在する新世界を隔ててしまい、それまでの考えが通用しなくなるということだ。

経済を想定外かつ未曾有の危機に陥れた今回のパンデミックは、ブラック・スワンだったと言えそうだ。そのため、ビフォーコロナvs. ウィズ/アフター/ポストコロナの世界が議論されるなど、感染が収束したとしても、完全に元の世界に戻ることはなく、経済や社会の変化の一部はそのままニューノーマルへ移行するとの見方が多い。

一方で、今回の危機は、グレー・リノ(灰色のサイ)だとする見方もある。グレー・リノは、ミシェル・ウッカーが2013年1月の世界経済フォーラムで提起した概念で、高い蓋然性で起きることが予測され、大きな影響を及ぼす事象である6。グレー・リノという比喩は、サイは普段おとなしいものの、いったん暴走し始めると誰も手を付けられなくなることに由来する。サイの体は大きいため、遠目でも発見することが可能だが、普段は遠くにいて小さく見えるせいで、その脅威を軽視しがちである。近くに来たときには手遅れだ。グレー・リノのブラック・スワンとの相違点は、予測可能であること、また、その蓋然性が高いことだ。それにも関わらず、グレー・リノは軽視されてしまいがちなため、ブラック・スワンと同様に悲惨な結果をもたらしてきた7。

今回のパンデミックが、グレー・リノだったとの主張は、感染症の拡大は脅威として認識されていたにも関わらず、軽視されていたというものだ。2018年のジョンズ・ホプキンス大学の報告書で、新型コロナウイルスと同様の特徴を持つウイルスの危険性について、警鐘を鳴らしていた8,9。また、経済や金融市場の一部で歪みが生じており、近々、踊り場を迎えるといった予想も少なくなかった。確かに今回の危機を構成するパーツのいくつかを事前に認識していたのは確かだ。ただし、数10年また100年来の感染症のパンデミックを蓋然性の高い事象だとするのは、やや言い過ぎの感もあろう。タレブ氏がその著書で、「異常であるにもかかわらず、私たち人間は、生まれついての性質で、それが起こってから適当な説明をでっち上げて筋道をつけたり、予測が可能だったことにしてしまったりする」と述べているように、事後の分析により、危機があたかも当然発生したように説明され、またパターンや周期を見出されることが多い10。ウッカー氏が著書で「多くのブラック・スワンは、複数のグレー・リノの組み合わせであった」と述べているように、危機は、様々な不確実性やリスクが重なりあうことで、予測不能な複合的な結果となることが少なくない11。今回の危機のそれぞれの一面を見れば確かにグレー・リノだったが、それら複数が組み合わさったことで、結果としては想定外のブラック・スワンだったと言えるのではないだろうか。

いずれにせよ、新型コロナウイルスのパンデミックは、経済・社会に未曾有のインパクトを与え、世界がいかに不確実性に満ちているかを改めて示した12。

2 Knight (1921)

3 本章のリスクと不確実性、蓋然性の説明は酒井(2013)などを参考にした。

4 不確実性における蓋然性について言及しているのはジョン・メイナード・ケインズであり、本稿ではケインズの蓋然性の概念をもとに説明している。[酒井(2013)]

5 Taleb (2007)

6 Wucker (2013)

7 Wucker (2016)

8 Adalja et al. (2018)

9 ビル・ゲイツも疫病について度々警鐘を鳴らし、ビル&メリンダ・ゲイツ財団で取り組んできた。[Gates (2018)]

10 Taleb (2007)

11 Wucker (2016)

12 ナイトは利潤が存在するのは不確実性が存在するからとしている。また、ケインズは、不確実性への対処について、「投機に基づく不安定性を別におくとしても、人間の本性に基づく不安定が存在する。その不安定性とは、我々人間の積極的活動の大部分が、数学的期待値――道徳的、快楽的、経済的を問わず――よりも、むしろ自生的な楽観によって左右される、ということである。何か積極的な事をしようとする我々の意思決定の恐らく大半が、アニマル・スピリッツ――不活動よりも活動を欲する自生的衝動――の結果としてのみ行われるのであって、数量的確率を乗じた数量的利益の加重平均値の結果として行われるのではない」と述べている。[酒井(2013)]

3――不確実性が高まっている背景

・経済の脆弱化

世界金融危機の後に定着した経済のニューノーマルは「低成長・低金利・低インフレ」である。多くの先進諸国で景気拡大が過去最長となるなか、その伸びは力強さに欠けていた。賃金や物価は伸びず、多くの中央銀行は2019年末においても金融政策を正常化できずにいた。ローレンス・サマーズは、この三低の状況を長期停滞論(Secular Stagnation)という仮説を持って説明した13。サマーズは、過剰貯蓄により完全雇用に見合う自然利子率がマイナスに落ち込んだため、金融政策により完全雇用に対応する経済成長を実現することは困難になり、経済は長期停滞に陥るというものだ14。過剰貯蓄という不均衡によって、金融緩和は長期化し、金融危機に至る可能性が高まっていく。また、金融危機に陥った場合も、中央銀行の政策手段が限られる。さらに、経済成長率やインフレ率が低いために、マイナス成長になってしまうまでのバッファーが限られるといった脆弱性もある。

13 Summers (2013)

14 Summers (2016)

世界的に金融市場の拡大は続いており、バーナンキ元FRB議長が「犬の尻尾(金融経済)が頭(実物経済)を振り回す」と述べたような状況が続いている15。金融市場の肥大化の影響が顕著に現れたのが、WTI先物5月限が2020年4月20日につけたマイナス価格という、従来の常識ではありえない事態だ。米国の中西部にあるWTI原油の産油量は少なく、実物商品としての流動性は本来高くない。しかし、WTI原油を原資産とする先物がNYMEXに上場し、原油価格の指標となったことで、金融商品としての流動性が高まった。また昨今は、WTI先物に連動するETFが拡大したことで、金融商品として個人を含む多くの投資家に普及していた。WTI原油は先物やETFの影響で、あたかも流動性が増していたように見えていたが、実際に米オクラホマ州・クッシングで原油の受渡しが必要になることが確定する、先物の最終取引日を前にして、実物商品としての流動性の乏しさが、マイナス価格として顕在化したのである。北海油田のブレント先物はマイナス価格にならなかったことからも、WTIのマイナス価格は金融市場が実物経済と乖離して、暴走した結果と言えよう。このような実物商品と金融商品の間にある流動性のギャップ、つまり金融市場の肥大化に伴う歪みが、思わぬ結果をもたらす可能性は不動産金融商品においてもありうる。今後も金融の肥大化が思わぬ形で顕在化する可能性があり、金融危機へと繋がる可能性には注意が必要だ。

15 水野 (2016)

ポピュリズムやナショナリズムが世界的に台頭し、民主主義の脅威となっている。ブリッジウォーター・アソシエーツによる先進国のポピュリズム指数は、1930年代以来の高水準まで高まっている16。英国のEU離脱やトランプ大統領の誕生や、世界的に台頭する極右政党など、10年前には予想もできなかったことだ。これらの出来事は、内外で政治的な摩擦を起こしている。その背景としては、格差拡大やグローバリゼーションの波に乗れない層の不満、またSNSなどのデジタル化が摩擦を増幅した一面もある。また、新型コロナウイルスへの対応を巡っても、中国のような強権的な国家体制の方が民主国家よりも優位との見方がある。さらに、AIなどビッグデータを活用した技術開発について、プライバシーに重きを置く欧米や日本よりも、中国の方が国民からデータを集めやすいとの指摘もある。デジタル化によって為政者が大量のデータを収集し、権威主義や独裁国家の弱点である情報の非対称性を緩和することができれば、市場経済の優位性が揺らぐ可能性があり、今後も不確実性を高める要因となりかねない。

16 Dalio et al. (2017)

環境活動家グレタ・トゥンベリの活動が注目を集めるなど、新型コロナウイルスが拡大するまで、最も関心が高まっていたのが、地球温暖化と気候変動である。世界経済フォーラムによる2020年のグローバルリスク報告書では、今後起こる可能性が高いリスクの上位5件を、全て気候変動や環境問題に関するものが占めた17。日本においても2019年に台風15号や19号など強烈な台風が相次いだことで、気候変動への懸念を高めた。国際決済銀行とフランス中央銀行は2020年1月、ブラック・スワンの気候変動版である「グリーン・スワン」に関する報告書を公表し、気候変動が金融のシステミックリスクを引き起こす恐れがあるとしている18。ただし、純粋なブラック・スワンと異なり、気候変動による不確実性は顕在化する蓋然性が高いとしている。つまり、グレー・リノである。また、人類の生存を脅かす可能性さえあるとして、金融危機よりも深刻な影響を及ぼす恐れがあり、金融危機よりも複雑な連鎖反応を招くだろうとしている。今回のパンデミックで顕在化したように、金融危機と異なり、実物面での不確実性が顕在化したときに、政府・当局が対抗できる手段は少ない。

17 World Economic Forum (2020)

18 Bolton et al. (2020)

・ヒトのネットワークの拡大・複雑化

新型コロナウイルスのパンデミックでは、近年飛躍的に拡大したグローバルなヒトのネットワークが、世界的に感染が拡大した大きな要因となっている。日本の2019年の訪日外国人数は3,188万人と、東アジアにおける中間層の増加を背景に、2000年の6.7倍に増加した。また、UNWTOによれば、2019年の世界の国際観光客到着数は14.6憶人と、2000年の2.1倍となった。近年、産業のサービス化などを背景に進んできた、都市化トレンドも疫病に対する脆弱性を高めている。都市は、ヒトのネットワークにおけるハブだ。都市化によりハブの厚みが増したことで人口密度が高まり、疫病の感染を容易にしてしまった。都市への未知の疫病の侵入に対する現実的で効果的な解決策はまだない。スマートシティなど、今後の都市開発における重要な課題の一つとなろう。

・モノのネットワークの拡大・複雑化

グローバルなサプライチェーンの拡大は、一概に不確実性に対する脆弱性を高めるものではない。「卵は一つの籠にもるな」という相場格言が示すように、分散はリスク管理の基本だ。しかし、ある地域や企業における障害がグローバルに波及するケースもあり、東日本大震災における自動車生産や今回のパンデミックにおけるマスク生産など、サプライチェーンにおけるハブがボトルネックとなった。今後は、コストのみならず、その冗長性に重きを置いたサプライチェーン再構築が図られていく可能性がある。

・カネのネットワークの拡大・複雑化

金融市場のネットワークはグローバル化が進み、また複雑化している。各国の金融市場は結びつき、世界中の金融商品が取引できるようになった。さらに、金融工学の発達により、様々な資産・商品が金融商品として取引できるようになり、非線形のペイオフを持つ、複雑な商品が増えている。実際に取引をするのは、人間ではなく、アルゴリズムであるケースも増えており、この場合、売買執行は瞬時に行われる。一つの情報や取引が、瞬時に取引価格に反映され、その価格がまた情報となり、グローバルに、またクロスアセットに、瞬く間に伝播されていく。その伝播は、金融市場のネットワークが拡大し、また複雑になっていくとともに、予測困難になっていき、最終的に想定外の値動きをもたらすことがありうる。世界金融危機においても、米国を中心とした住宅価格下落が、サブプライムローン、証券化商品、またそれらのデリバティブなどを介して、世界中に伝播し、金融危機へと発展した。また、今回のパンデミックでは、世界金融危機以上のスピードで株安が進んだ。その背景には、より拡大し、複雑化したネットワーク、アルゴリズムによる高速取引などが挙げられる。

・情報のネットワークの拡大・複雑化

IT技術の進展に伴い、サイバー空間のネットワークが急速に拡大している。また、今後はIoT(Internet of Things、モノのインターネット)が拡大し、フィジカル空間におけるモノがサイバー空間に取り込まれていくだろう。5Gの導入が進み、AIなどのデジタル技術が発展するにつれ、IoT化を進める土壌が整備されてきている。自動運転車やスマートシティなど、IoTは我々の生活を豊かに効率的にしていくことが期待される。また、スマートフォンやスマートウォッチの普及に伴い、ヒトが常時インターネットにつながり、サイバー空間に取り込まれていく、IoH(Internet of Human、ヒトのインターネット)も進んでいる。今後、サイバー空間のネットワークがさらに拡大していくことで、コンピュータウイルスやサイバー攻撃の脅威はますます増大していくだろう。

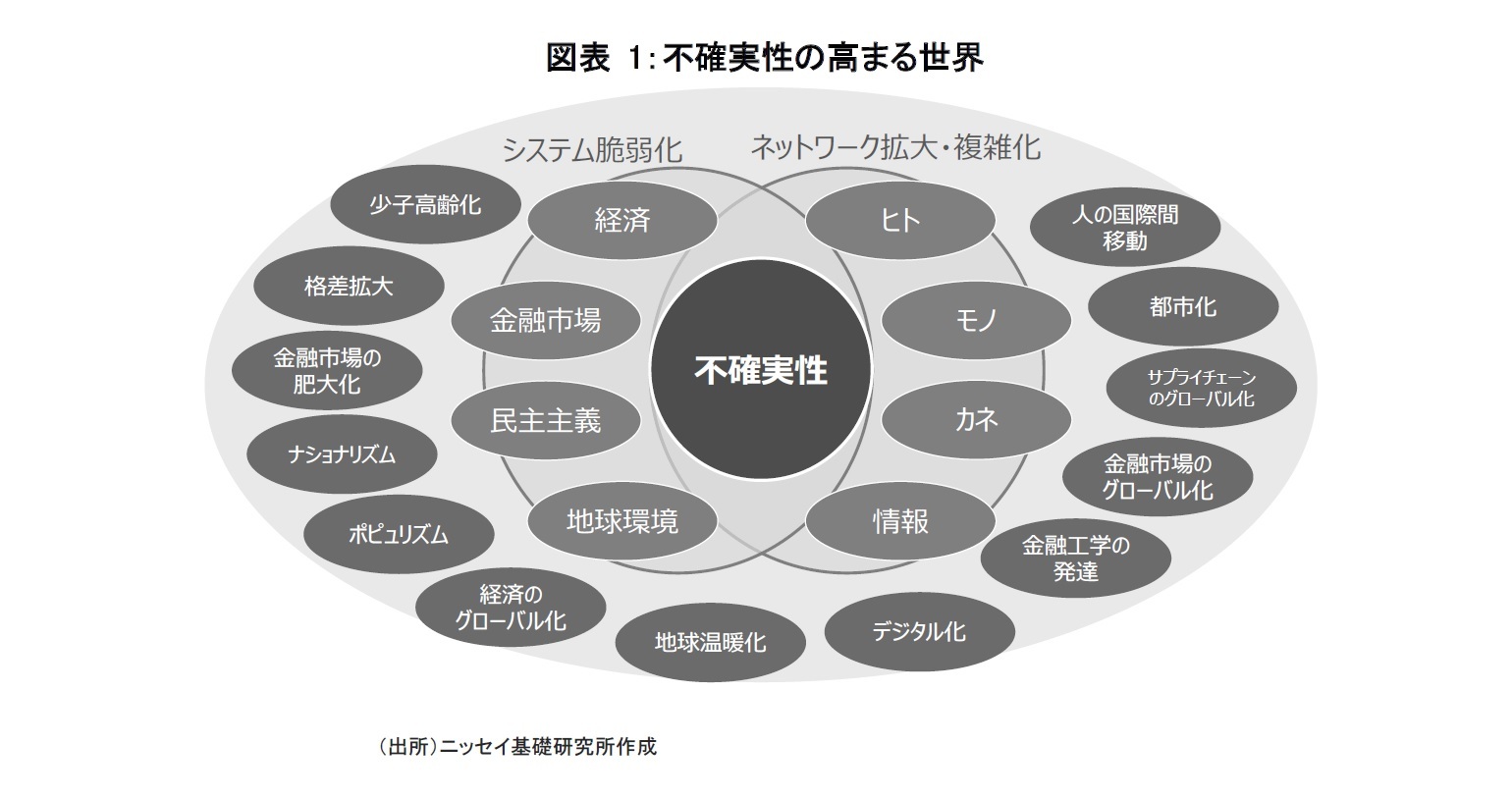

これらの脆弱性、ネットワークの拡大・複雑化によって想定される不確実性は、金融危機、政治・地政学イベント、疫病、サイバー危機、気候変動・自然災害、デジタル化による創造的破壊など、多岐にわたる。加えて、未知の不確実性に見舞われる可能性もある19。我々を取り巻くシステムの脆弱化やネットワーク拡大・複雑化の多くは、少子高齢化や格差拡大、経済のサービス化、デジタル化など、長期的なトレンドに基づくもので、これらのトレンドが早期に反転するとは期待しづらい。新型コロナウイルスが示したように、世界の不確実性は高止まりしそうだ。

19 2002年当時のドナルド・ラムズフェルト米国務長官は「未知の未知(知らないことを分かってさえいない)」と表現している。[CNN (2016)]

(2021年07月08日「ニッセイ基礎研所報」)

このレポートの関連カテゴリ

佐久間 誠

佐久間 誠のレポート

| 日付 | タイトル | 執筆者 | 媒体 |

|---|---|---|---|

| 2025/08/29 | 成約事例で見る東京都心部のオフィス市場動向(2025年上期)-「オフィス拡張移転DI」の動向 | 佐久間 誠 | 不動産投資レポート |

| 2025/06/23 | インフレ時代にオフィス市場で普及が進むと期待されるCPI連動条項 | 佐久間 誠 | 不動産投資レポート |

| 2025/05/13 | Japan Real Estate Market Quarterly Review-First Quarter 2025 | 佐久間 誠 | 不動産投資レポート |

| 2025/03/07 | ホテル市況は一段と明るさを増す。東京オフィス市場は回復基調強まる-不動産クォータリー・レビュー2024年第4四半期 | 佐久間 誠 | 基礎研マンスリー |

新着記事

-

2025年10月24日

米連邦政府閉鎖と代替指標の動向-代替指標は労働市場減速とインフレ継続を示唆、FRBは政府統計を欠く中で難しい判断を迫られる -

2025年10月24日

企業年金の改定についての技術的なアドバイス(欧州)-EIOPAから欧州委員会への回答 -

2025年10月24日

消費者物価(全国25年9月)-コアCPI上昇率は拡大したが、先行きは鈍化へ -

2025年10月24日

保険業界が注目する“やせ薬”?-GLP-1は死亡率改善効果をもたらすのか -

2025年10月23日

御社のブランドは澄んでますか?-ブランド透明性が生みだす信頼とサステナビリティ開示のあり方(1)

レポート紹介

-

研究領域

-

経済

-

金融・為替

-

資産運用・資産形成

-

年金

-

社会保障制度

-

保険

-

不動産

-

経営・ビジネス

-

暮らし

-

ジェロントロジー(高齢社会総合研究)

-

医療・介護・健康・ヘルスケア

-

政策提言

-

-

注目テーマ・キーワード

-

統計・指標・重要イベント

-

媒体

- アクセスランキング

お知らせ

-

2025年07月01日

News Release

-

2025年06月06日

News Release

-

2025年04月02日

News Release

【不確実性の高まる世界において。デジタル化がオフィス市場にもたらす影響の考察】【シンクタンク】ニッセイ基礎研究所は、保険・年金・社会保障、経済・金融・不動産、暮らし・高齢社会、経営・ビジネスなどの各専門領域の研究員を抱え、様々な情報提供を行っています。

不確実性の高まる世界において。デジタル化がオフィス市場にもたらす影響の考察のレポート Topへ

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!