- シンクタンクならニッセイ基礎研究所 >

- 資産運用・資産形成 >

- 投資信託 >

- さらに活用が進む、つみたてNISA~2021年は買付金額が1兆円超えか~

コラム

2021年06月18日

文字サイズ

- 小

- 中

- 大

つみたてNISA口座からの買付金額が急増

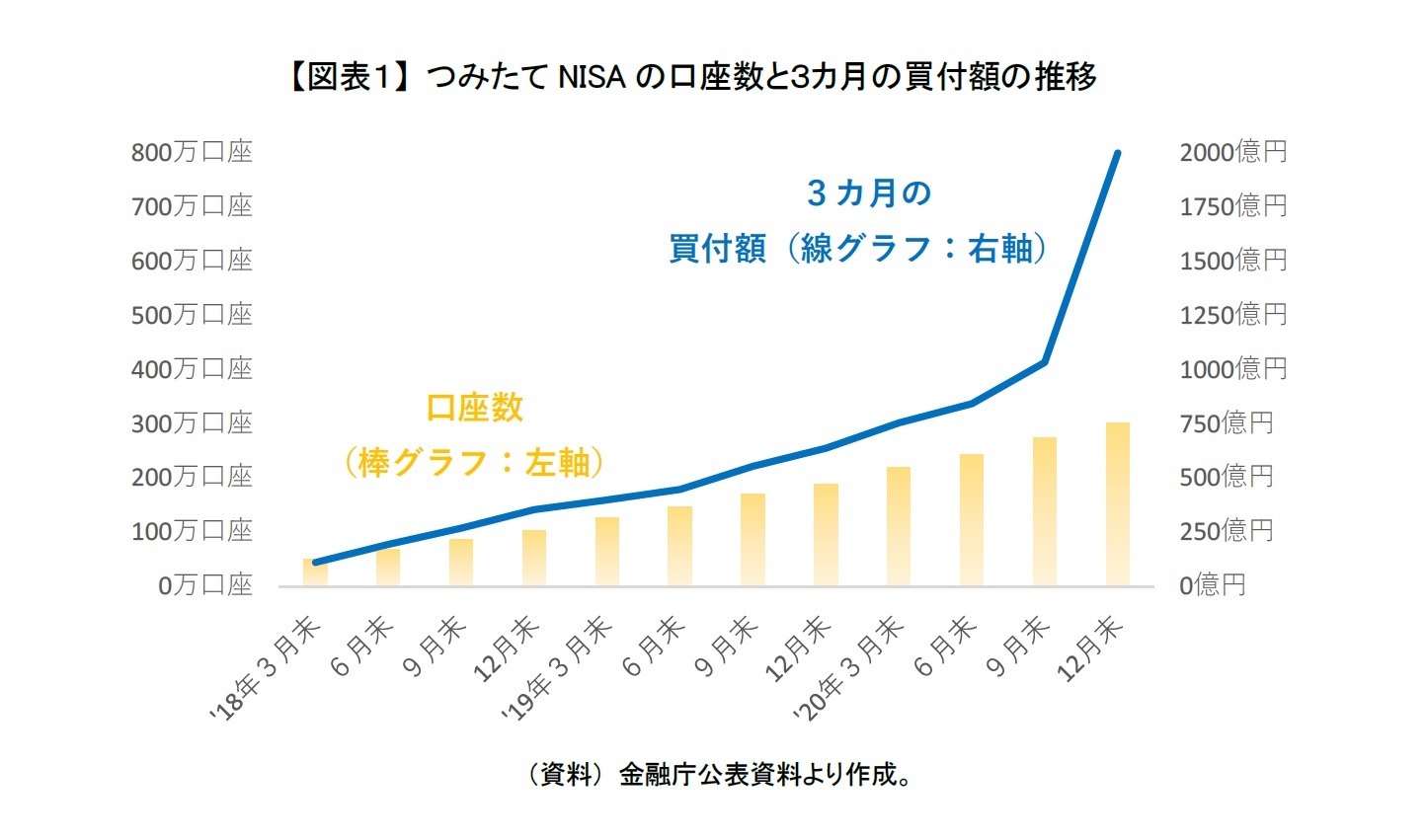

2018年1月から始まった「つみたてNISA(少額からの長期・積立・分散投資を支援するための非課税制度)」、3年目となった2020年の年末時点での口座数は302万口座と2019年末の189万口座から1.6倍になった。買付金額の増加は口座数増加より顕著で2020年の1年間で4,639億円と2019年の2,044億円から2.3倍になった。つみたてNISAの活用が、ますます進んだことがうかがえる。

四半期ごとに口座数(棒グラフ)と買付金額(線グラフ)の推移をみると、2020年10月-12月に買付金額が急増したことが分かる【図表1】。口座数は2020年に毎四半期ごとに概ね30万口座ずつ増加した。買付金額は2020年7月-9月までは口座数と同程度の増加幅であったが、10月-12月の買付金額が2,002億円と7月-9月の1,035億円から倍増した。

四半期ごとに口座数(棒グラフ)と買付金額(線グラフ)の推移をみると、2020年10月-12月に買付金額が急増したことが分かる【図表1】。口座数は2020年に毎四半期ごとに概ね30万口座ずつ増加した。買付金額は2020年7月-9月までは口座数と同程度の増加幅であったが、10月-12月の買付金額が2,002億円と7月-9月の1,035億円から倍増した。

口座開設後に実際に買付を行う投資家が増えた

つみたてNISAに関する詳細データが開示されるのが年1回、12月末のみである。そのため、なぜ10月-12月に買付金額が急増したのか分かりかねる部分もあるが、それまで口座開設したものの買付を行っていなかった投資家が10月-12月に買付を開始することが多かったのかもしれない。

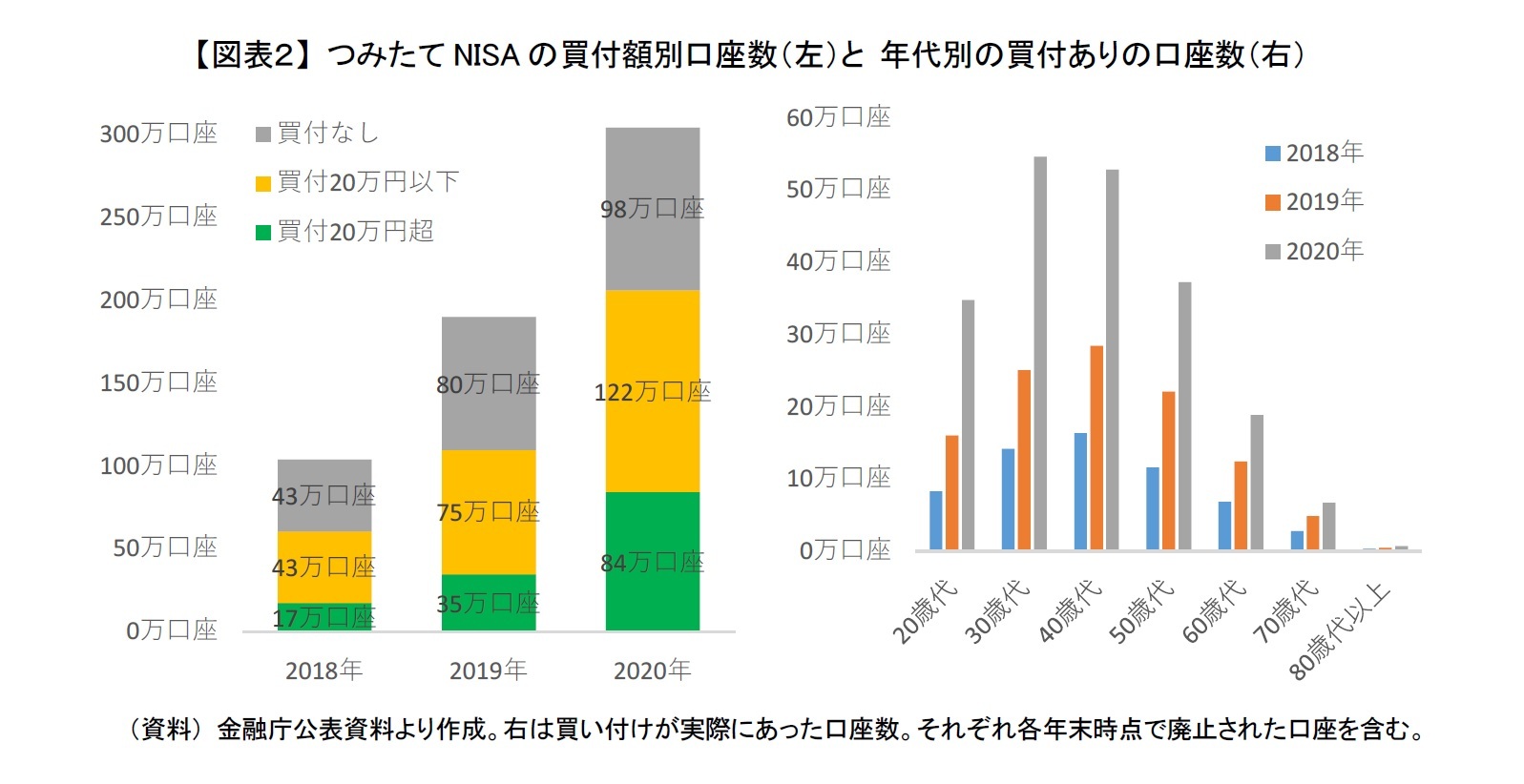

実際に2020年は買付が行われた口座数が全体の口座数以上に増加している【図表2:左】。2020年に買付が行われた口座数は206万口座と2019年の110万口座から1.9倍増加し、全体の口座数の1.6倍増加よりも大きかった。2018年、2019年は開設されている口座の6割弱からしか買付が行われていなかった。その割合が2020年は7割弱と1割ほど増加し、利用状況が改善した。

また、買付が行われた口座の中では、1年間に20万円超の買付を行った口座数が2020年に84万口座と2019年の35万口座から2.4倍と顕著に増えた。それに伴って買付を行った口座の中で20万円超の買付を行った口座の割合が2019年の3割強から2020年は4割にまで上昇している。1口座あたりの平均買付金額(買付がなかった口座を除外)も2020年は23万円と2019年の19万円から4万円ほど増加しており、2020年に買付を増やす投資家も多かったと考えられる。

年代別で買付が行われた口座数をみると、やはり2020年も現役世代である20歳代から50歳代で活用がさらに進んだことが分かる【図表2:右】。特に、30歳代の増加が顕著で、その結果、年代別にみて30歳代の買付ありの口座数が最も大きくなっている。2020年は2019年の「年金2,000万円不足」問題のような、つみたてNISAの活用が進むような明確なきっかけはなかったと思われる。ただ、「年金2,000万円不足」問題は意外と2020年に入っても意識されており、コロナ禍の中で在宅時間が増える中、資産形成について真剣に考え、調べ、実行に移す時間的余裕がある方も多かったと思われる。そしてなにより、4月以降の良好な株式市場環境も追い風になったはずである。そのようなことが投資家の背中を押し、つみたてNISAの活用がより進んだのかもしれない。

実際に2020年は買付が行われた口座数が全体の口座数以上に増加している【図表2:左】。2020年に買付が行われた口座数は206万口座と2019年の110万口座から1.9倍増加し、全体の口座数の1.6倍増加よりも大きかった。2018年、2019年は開設されている口座の6割弱からしか買付が行われていなかった。その割合が2020年は7割弱と1割ほど増加し、利用状況が改善した。

また、買付が行われた口座の中では、1年間に20万円超の買付を行った口座数が2020年に84万口座と2019年の35万口座から2.4倍と顕著に増えた。それに伴って買付を行った口座の中で20万円超の買付を行った口座の割合が2019年の3割強から2020年は4割にまで上昇している。1口座あたりの平均買付金額(買付がなかった口座を除外)も2020年は23万円と2019年の19万円から4万円ほど増加しており、2020年に買付を増やす投資家も多かったと考えられる。

年代別で買付が行われた口座数をみると、やはり2020年も現役世代である20歳代から50歳代で活用がさらに進んだことが分かる【図表2:右】。特に、30歳代の増加が顕著で、その結果、年代別にみて30歳代の買付ありの口座数が最も大きくなっている。2020年は2019年の「年金2,000万円不足」問題のような、つみたてNISAの活用が進むような明確なきっかけはなかったと思われる。ただ、「年金2,000万円不足」問題は意外と2020年に入っても意識されており、コロナ禍の中で在宅時間が増える中、資産形成について真剣に考え、調べ、実行に移す時間的余裕がある方も多かったと思われる。そしてなにより、4月以降の良好な株式市場環境も追い風になったはずである。そのようなことが投資家の背中を押し、つみたてNISAの活用がより進んだのかもしれない。

コロナ・ショックでも売却する投資家は少なく

実は、2020年12月末時点のつみたてNISAに関する詳細データの中で、公表前に特に注目していたデータがある。それは2020年中の売却額である。2020年は2月から3月にかけて金融市場が混乱、いわゆるコロナ・ショックで つみたてNISA対象投信でも基準価額が大きく下落するものも多かった。基準価額の急落を嫌気して、売却してしまった投資家もいるのではと考えていたためである。

公表された2020年中の売却額は519億円であり、2019年末の残高3,069億円の17%であった。2019年も18%(=2019年中売却額158億円/2018年末残高884億円)売却されており、2020年は2019年と同程度の売却で収まっていたといえるだろう。つまり、コロナ・ショックをきっかけに売却してしまった投資家は、ショック後の基準価額の戻りが早かったこともあってか、少なかったようである。

ただ、コロナ・ショックの影響は軽微であったかもしれないが、つみたてNISAから2年連続で2割弱の売却があり、2020年もそれなりに売却が出たといえる。2020年、特に年後半は2019年と同様に利益確定の売却をしたくなる株式市場環境であった。また、売却額は含み益を含むため、残高と比べてやや数値が大きくなりやすい面も確かにある。それを差し引いても、つみたてNISAの制度趣旨を踏まえると、1-2年程度の短期で売却してしまうのはもったいないと筆者は感じている。

つみたてNISAの活用が今後どのくらい進むのかと合わせて、投資家が実際にどのように つみたてNISAを活用していくのか、つみたてNISAによって積立投資と合わせて長期投資も根付いていくのかについても引き続き注目してみていきたい。

公表された2020年中の売却額は519億円であり、2019年末の残高3,069億円の17%であった。2019年も18%(=2019年中売却額158億円/2018年末残高884億円)売却されており、2020年は2019年と同程度の売却で収まっていたといえるだろう。つまり、コロナ・ショックをきっかけに売却してしまった投資家は、ショック後の基準価額の戻りが早かったこともあってか、少なかったようである。

ただ、コロナ・ショックの影響は軽微であったかもしれないが、つみたてNISAから2年連続で2割弱の売却があり、2020年もそれなりに売却が出たといえる。2020年、特に年後半は2019年と同様に利益確定の売却をしたくなる株式市場環境であった。また、売却額は含み益を含むため、残高と比べてやや数値が大きくなりやすい面も確かにある。それを差し引いても、つみたてNISAの制度趣旨を踏まえると、1-2年程度の短期で売却してしまうのはもったいないと筆者は感じている。

つみたてNISAの活用が今後どのくらい進むのかと合わせて、投資家が実際にどのように つみたてNISAを活用していくのか、つみたてNISAによって積立投資と合わせて長期投資も根付いていくのかについても引き続き注目してみていきたい。

2021年は買付金額が1兆円超えか

2021年についてはこれから金融庁から公表されるデータをとりあえず待つ必要があるが、2021年は2020年よりも買付金額がさらに増加しているのではないかと推察している。

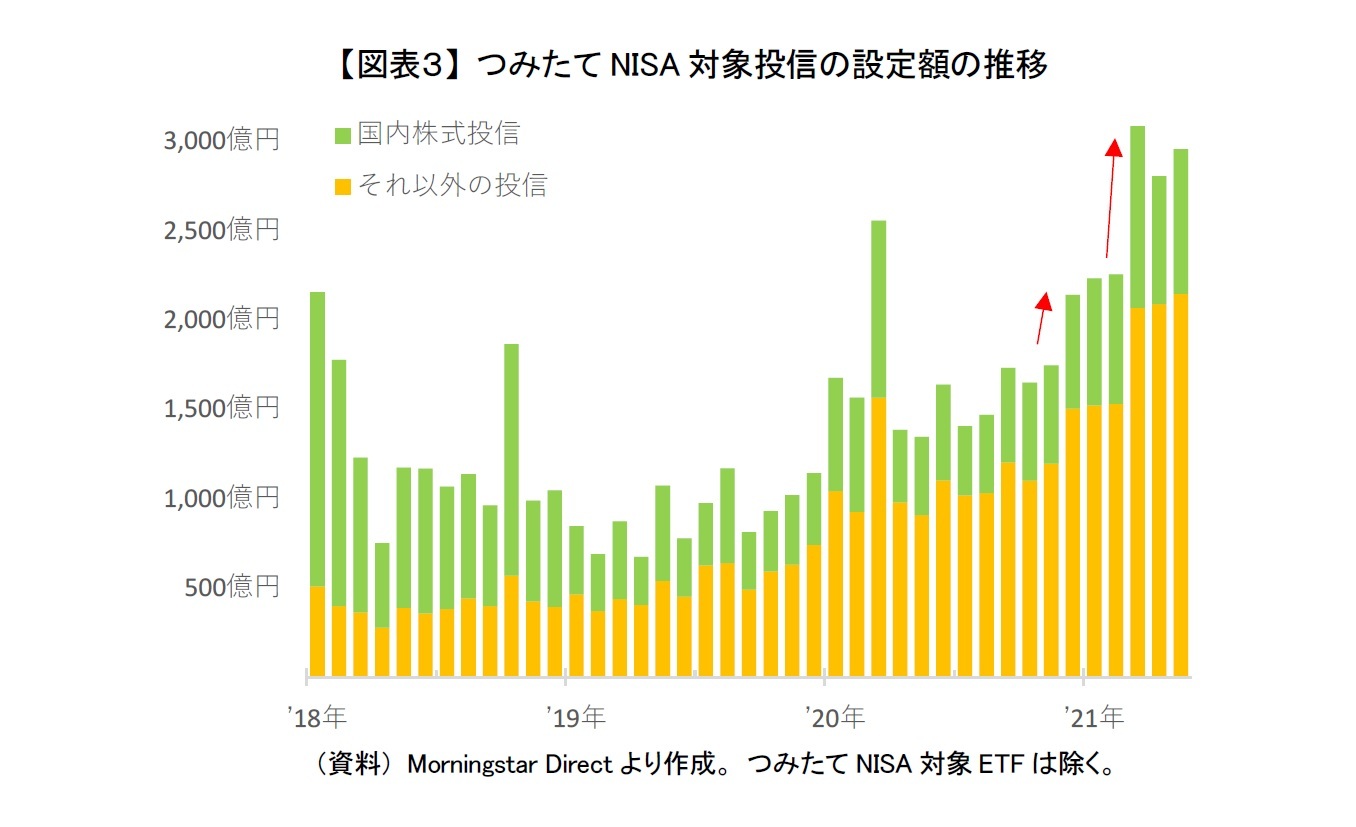

それは2021年に入ってから外国株式のインデックス投信など つみたてNISA対象投信の資金流入が明らかに増加しているためである。つみたてNISA投信の設定額1をみると、「それ以外の投信」(黄棒:主に外国株式のインデックス投信)を中心に設定額が2020年12月から増加し、2021年3月に一段と増加していることが分かる【図表3】。断言はできないが、2021年に入ってから つみたてNISAからの買付が一段と増えていると考えて問題ないといえる。

そのため、つみたてNISAからの買付金額が2021年は8,000億円(2020年10月-12月の買付金額の約4倍)を軽く超え、1兆2,000億円から1兆5,000億円になるのではと予想している。いずれにしても、つみたてNISAが始まって4年目になるが、4年目にして早くも、つみたてNISAからの買付が投信市場全体からみても無視できない存在になりつつあるのかもしれない。

それは2021年に入ってから外国株式のインデックス投信など つみたてNISA対象投信の資金流入が明らかに増加しているためである。つみたてNISA投信の設定額1をみると、「それ以外の投信」(黄棒:主に外国株式のインデックス投信)を中心に設定額が2020年12月から増加し、2021年3月に一段と増加していることが分かる【図表3】。断言はできないが、2021年に入ってから つみたてNISAからの買付が一段と増えていると考えて問題ないといえる。

そのため、つみたてNISAからの買付金額が2021年は8,000億円(2020年10月-12月の買付金額の約4倍)を軽く超え、1兆2,000億円から1兆5,000億円になるのではと予想している。いずれにしても、つみたてNISAが始まって4年目になるが、4年目にして早くも、つみたてNISAからの買付が投信市場全体からみても無視できない存在になりつつあるのかもしれない。

1 設定額のすべてが、つみたてNISAからの買付ではない点は留意する必要がある。特に、つみたてNISA対象の国内株式投信の場合、タイミング投資などの つみたてNISA以外からの買付が多いと思われるため、【図表3】では国内株式投信とその他の投信とで分けて集計を行った。

(お願い)本誌記載のデータは各種の情報源から入手・加工したものであり、その正確性と安全性を保証するものではありません。また、本誌は情報提供が目的であり、記載の意見や予測は、いかなる契約の締結や解約を勧誘するものではありません。

(2021年06月18日「研究員の眼」)

このレポートの関連カテゴリ

03-3512-1785

経歴

- 【職歴】

2008年 大和総研入社

2009年 大和証券キャピタル・マーケッツ(現大和証券)

2012年 イボットソン・アソシエイツ・ジャパン

2014年 ニッセイ基礎研究所 金融研究部

2022年7月より現職

【加入団体等】

・日本証券アナリスト協会検定会員

・投資信託協会「すべての人に世界の成長を届ける研究会」 客員研究員(2020・2021年度)

前山 裕亮のレポート

| 日付 | タイトル | 執筆者 | 媒体 |

|---|---|---|---|

| 2025/10/08 | 国内株式投信の売り一巡か?~2025年9月の投信動向~ | 前山 裕亮 | 研究員の眼 |

| 2025/10/07 | 株主資本コストからみた米国株式~足元の過熱感の実態は?~ | 前山 裕亮 | 基礎研レポート |

| 2025/09/05 | 外国株式の長期保有が増加?~2025年8月の投信動向~ | 前山 裕亮 | 研究員の眼 |

| 2025/08/07 | 高値警戒感から米国株離れか~2025年7月の投信動向~ | 前山 裕亮 | 研究員の眼 |

新着記事

-

2025年10月28日

今週のレポート・コラムまとめ【10/21-10/27発行分】 -

2025年10月27日

秋の夜長に市民と経済の主食を考える-農業と電力はこれからも日本の食欲を満たせるのか -

2025年10月27日

大学卒女性の働き方別生涯賃金の推計(令和6年調査より)-正社員で2人出産・育休・時短で2億円超 -

2025年10月27日

なぜ味噌汁は動くのか -

2025年10月24日

米連邦政府閉鎖と代替指標の動向-代替指標は労働市場減速とインフレ継続を示唆、FRBは政府統計を欠く中で難しい判断を迫られる

レポート紹介

-

研究領域

-

経済

-

金融・為替

-

資産運用・資産形成

-

年金

-

社会保障制度

-

保険

-

不動産

-

経営・ビジネス

-

暮らし

-

ジェロントロジー(高齢社会総合研究)

-

医療・介護・健康・ヘルスケア

-

政策提言

-

-

注目テーマ・キーワード

-

統計・指標・重要イベント

-

媒体

- アクセスランキング

お知らせ

-

2025年07月01日

News Release

-

2025年06月06日

News Release

-

2025年04月02日

News Release

【さらに活用が進む、つみたてNISA~2021年は買付金額が1兆円超えか~】【シンクタンク】ニッセイ基礎研究所は、保険・年金・社会保障、経済・金融・不動産、暮らし・高齢社会、経営・ビジネスなどの各専門領域の研究員を抱え、様々な情報提供を行っています。

さらに活用が進む、つみたてNISA~2021年は買付金額が1兆円超えか~のレポート Topへ

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!