- シンクタンクならニッセイ基礎研究所 >

- ジェロントロジー(高齢社会総合研究) >

- 高齢者世帯の家計・資産 >

- 老後資金の取り崩し再考-生存中の資産枯渇回避を優先する

老後資金の取り崩し再考-生存中の資産枯渇回避を優先する

金融研究部 主任研究員・年金総合リサーチセンター・ジェロントロジー推進室・サステナビリティ投資推進室兼任 高岡 和佳子

このレポートの関連カテゴリ

文字サイズ

- 小

- 中

- 大

6――より売却タイミングを計るにはどうしたらいいか

そこで、「投資割合維持戦略」より更に厳格に資産価格が十分に高くない時点で売却を避ける戦略を考えたい。まず、資産価格が十分に高いか否かを時々で判断する基準が不可欠である。2章と3章で示したように、生活水準の維持を目的とするならば、物価変動による影響も考慮した資金計画が必要であり、退職後も価格変動リスクを伴う資産運用を継続することで、インフレによって資産が枯渇する可能性(リスク)の軽減が期待できる。インフレによるリスク軽減を目的に、退職後も価格変動リスクを伴う資産を保有するのであれば、退職時点からの累計のインフレ率を基準に資産価格が十分に高いか否かを判断すればよい。つまり、退職時点から運用資産の収益率から同期間のインフレ率を引いた実質収益率がα%(年率換算)を上回っているか否かで資産価格が十分に高いか否かを判断する。

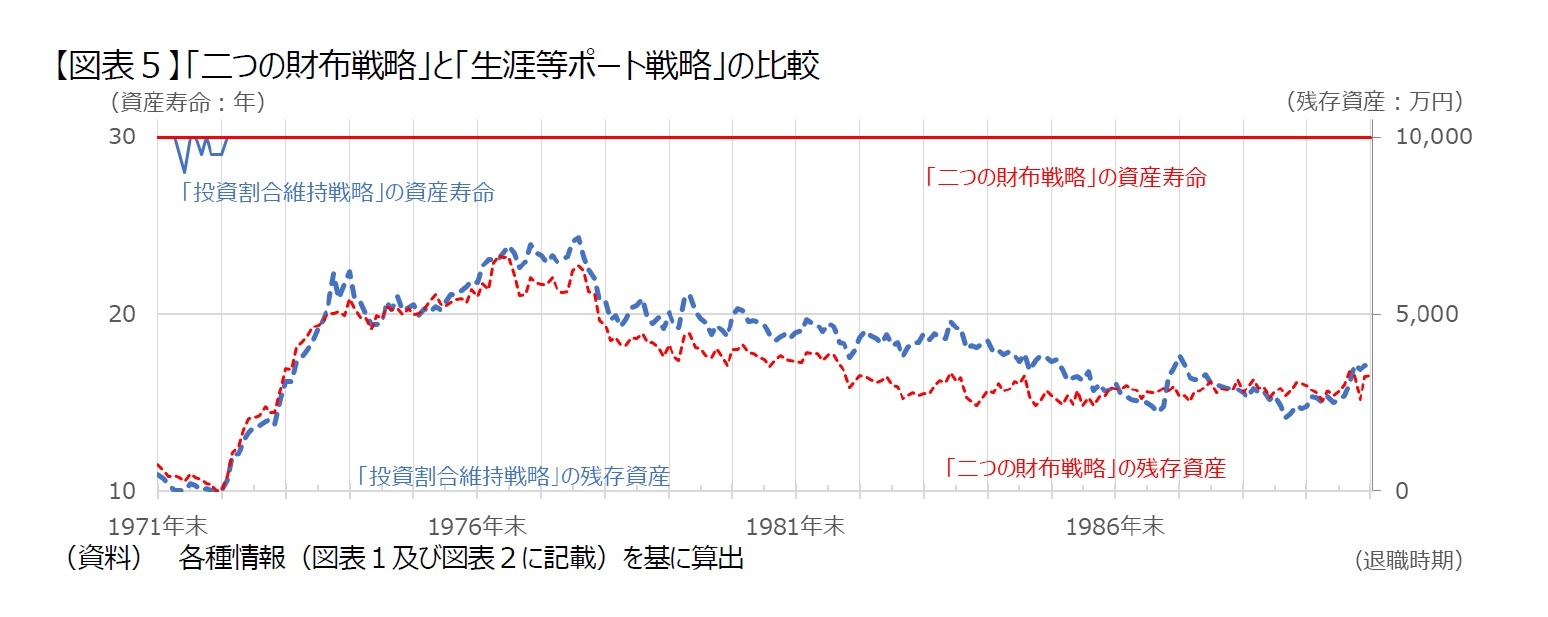

これまでと同様に、1971年12月末~1990年12月末の各月末に退職するそれぞれのケースに対し、「退職時の55万円に相当する金額」で「二つの財布戦略」を実践した場合の資産寿命と30年経過時点の残存資産を算出した結果3を図表5に赤実線と赤点線で、「投資割合維持戦略」の結果(図表3の再掲)を青実線と青点線で示す。「投資割合維持戦略」では、1972年頃に退職したケースでは、資産寿命が想定余命を下回るが、「二つの財布戦略」ではすべてのケースで資産寿命が想定余命を下回らない。しかし、30年経過時点の残存資産を見れば、1974年~1986年頃に退職したケースで「投資割合維持戦略」の方が高い。

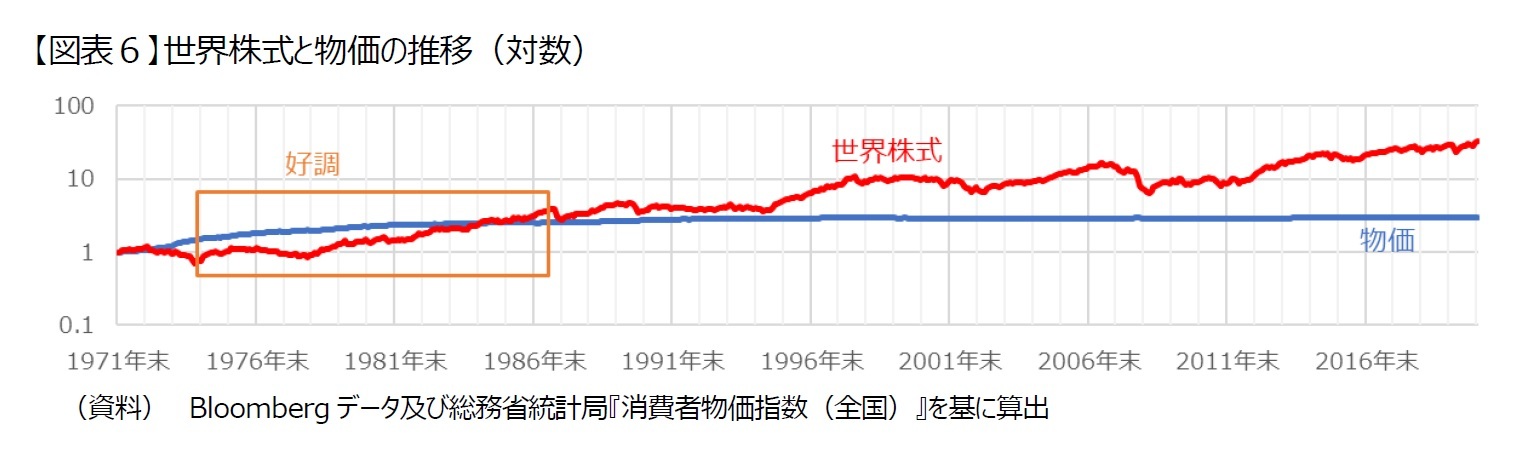

「二つの財布戦略」と「投資割合維持戦略」との優劣は、退職後比較的早い段階の市場環境によって決まる。インフレによるリスクの軽減目的で投資する資産の収益率がインフレ率を下回るような環境が続くなら、資産価格が十分に高くない時点で売却を避ける仕組みを有する「二つの財布戦略」が優位である。一方、資産の収益率がインフレ率よりも十分に高く、資産価格が十分に高くない時点で売却を避ける仕組みが不要な市場環境では、「投資割合維持戦略」が優位となる(図表6)。念のためITバブル前後の1997年から2001年に退職したケースでも確認したが、20年程度の期間を振り返る限り、「二つの財布戦略」の方が好ましい。

なお、インフレによるリスクの軽減目的で投資する資産の収益率が想定余命を通してインフレ率を下回る場合も、投資割合の維持に努めることで、株価の下落後に株式を購入する「投資割合維持戦略」の方が優位ではある。しかし、そのような環境下ではいずれも戦略でも資産寿命が想定余命を下回るので、資金計画を見直しが必要となる。

3 α=4%とする。なお、α=2%でも試算したが、30年経過時点の残存資産に差はあるが、資産寿命が想定余命を下回る以下否か、および想定余命を下回った場合の資産寿命に差はない。

7――まとめ

一つ目の戦略は保有資産を生涯価格変動リスクに負い続ける代わりに、リスク・リターンの効率性が高いとされる分散投資を継続する「投資割合維持戦略」、二つ目の戦略は当面の生活費は手元に置き、10年程度先に必要となる部分のみ価格変動リスクに負い、価格変動リスクを負う期間は手元資金が枯渇するまでの「資金分割戦略」、三つ目が保有資産の半分は価格変動リスクを負うが、残りの半分は価格変動リスクを負わず、価格変動リスクを負う期間は退職後の市場環境によって変える「二つの財布戦略」である。

「資金分割戦略」は、手元資金が枯渇した時点の相場環境への依存度が高く、他の2つの戦略に比べて、想定余命内に資産が枯渇するリスクが高い。「投資割合維持戦略」と「二つの財布戦略」との優劣は、退職後比較的早い段階の市場環境によって決まる。インフレによるリスクの軽減目的で投資する資産の収益率が(1)インフレ率を上回る環境では「投資割合維持戦略」が優位で、(2)インフレ率を下回るような環境では「二つの財布戦略」が優位である。(2)のうち、退職後比較的早い段階のみならず、(3)想定余命を通してインフレリスクの軽減目的で投資する資産の収益率がインフレ率を下回るような環境下では、「投資割合維持戦略」が優位だが、「投資割合維持戦略」と「二つの財布戦略」のいずれも想定余命内に資産が枯渇するので、早期に資産運用や資金計画を見直す必要がある。

インフレによるリスクの軽減目的で投資するのだから、上記(1)が実現する可能性が高い。よほど見る目がないか、よほど運が悪く無い限り、長期的に(3)となる可能性は低いが、退職後比較的早い段階といった中期的には(2)となる可能性はそこそこあるであろう。以上を総合的に考慮すると、(1)が実現する可能性が高いのであれば、リスク・リターンの効率性が高く、資産形成に有効とされる分散投資を継続する「投資割合維持戦略」が良いと考える人が多いのではないだろうか。しかし、(1)が実現した場合に「投資割合維持戦略」の恩恵を受けるのは、子孫などの相続人である。相続人がいない場合や、相続人により多くの資産を残すことより、(2)となった場合に備え、想定余命内に資産が枯渇するリスク軽減を優先したい場合は、「二つの財布戦略」が良いと思われる。

退職時点の保有資産額、家族構成や遺産に対する考え方が多様化する中、好ましい退職後の資産運用と資産の取崩しは一つではないので、同世代の多くが選択する方法が自分にとっても好ましいとは限らない。退職時期が近づいてきたら、自分にとって好ましい退職後の資産運用と資産の取崩しについて真剣に考えた方が良いし、多様化する顧客のニーズを満たす様々金融サービスの開発が望ましい。

(2021年04月28日「基礎研レポート」)

このレポートの関連カテゴリ

03-3512-1851

- 【職歴】

1999年 日本生命保険相互会社入社

2006年 ニッセイ基礎研究所へ

2017年4月より現職

【加入団体等】

・日本証券アナリスト協会検定会員

高岡 和佳子のレポート

| 日付 | タイトル | 執筆者 | 媒体 |

|---|---|---|---|

| 2025/07/03 | 国内企業年金が好むオルタナティブ投資 | 高岡 和佳子 | ニッセイ年金ストラテジー |

| 2025/06/30 | 食品ロス削減情報の比較可能性-何のための情報開示か? | 高岡 和佳子 | 基礎研レター |

| 2025/04/30 | ふるさと納税のピットフォール-発生原因と望まれる改良 | 高岡 和佳子 | 基礎研レポート |

| 2025/04/03 | 税制改正でふるさと納税額はどうなる? | 高岡 和佳子 | 研究員の眼 |

新着記事

-

2025年09月18日

不動産投資市場動向(2025年上期)~日本市場の取引額は高水準を維持。グローバル市場は回復基調を辿るも依然低調 -

2025年09月18日

資金循環統計(25年4-6月期)~個人金融資産は2239兆円と過去最高を更新、投信・国債・定期預金への資金流入が目立つ -

2025年09月18日

欧州委員会、Googleに制裁金-オンライン広告サービス市場での支配力濫用 -

2025年09月18日

米住宅着工・許可件数(25年8月)-着工件数(前月比)は減少に転じたほか、市場予想も下回る -

2025年09月17日

ふるさと納税「お得競争」の終焉-ポイント還元の廃止で問われる「地域貢献」と「持続可能な制度」のこれから

レポート紹介

-

研究領域

-

経済

-

金融・為替

-

資産運用・資産形成

-

年金

-

社会保障制度

-

保険

-

不動産

-

経営・ビジネス

-

暮らし

-

ジェロントロジー(高齢社会総合研究)

-

医療・介護・健康・ヘルスケア

-

政策提言

-

-

注目テーマ・キーワード

-

統計・指標・重要イベント

-

媒体

- アクセスランキング

お知らせ

-

2025年07月01日

News Release

-

2025年06月06日

News Release

-

2025年04月02日

News Release

【老後資金の取り崩し再考-生存中の資産枯渇回避を優先する】【シンクタンク】ニッセイ基礎研究所は、保険・年金・社会保障、経済・金融・不動産、暮らし・高齢社会、経営・ビジネスなどの各専門領域の研究員を抱え、様々な情報提供を行っています。

老後資金の取り崩し再考-生存中の資産枯渇回避を優先するのレポート Topへ

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!