- シンクタンクならニッセイ基礎研究所 >

- 不動産 >

- 不動産市場・不動産市況 >

- オルタナティブデータで見る不動産市場(2021年4月)-商業施設の来店者は減少、オフィス出社率の低下は小幅

オルタナティブデータで見る不動産市場(2021年4月)-商業施設の来店者は減少、オフィス出社率の低下は小幅

佐久間 誠

このレポートの関連カテゴリ

文字サイズ

- 小

- 中

- 大

1――はじめに

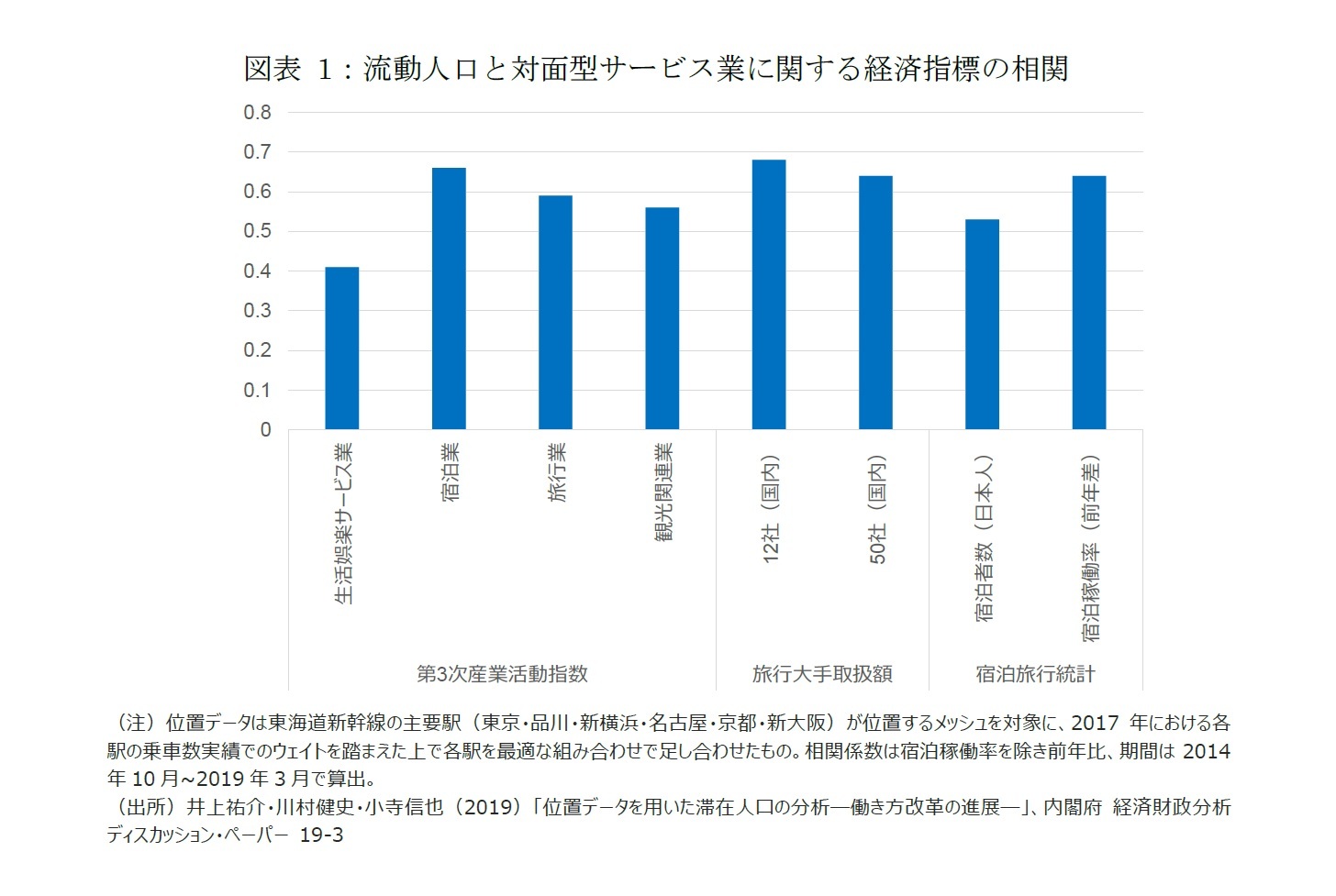

飲食や娯楽、旅行などの対面型サービス消費は、来店者数が売上に与える影響が大きく、スマートフォンの位置情報をもとにした流動人口データ(以下「流動人口」という)をもとにした分析の有効性が指摘されている。コロナ以前も、流動人口と宿泊業などの経済指標の間では一定の相関が確認されている(図表 1)2。また、コロナ感染拡大後の分析でも、流動人口と飲食業やショッピングセンターなどの売上動向との高い相関が示されている3。

コロナ禍の長期化は、テレワークのさらなる拡大を促す可能性があり、オフィス市況の不確実性を高めている。テレワークの普及によって、オフィスと在宅勤務をハイブリットに使いこなす企業が増えることが予想されるが、オフィスと在宅での勤務割合(オフィス出社率)の最適解は依然として不透明である。オフィス出社率を定量的に把握する手段は今のところ限られるが、流動人口はオフィス出社率を把握する上でも参考になる。

流動人口は、コロナ禍において関心が高まっているオルタナティブデータの一つである。オルタナティブデータとは、経済統計や財務情報などこれまで伝統的に活用されてきたデータ以外の非伝統的なデータの総称である。伝統的なデータと比べて、オルタナティブデータは頻度が高いデータや粒度が細かいデータをタイムリーに取得できることが多い。

そこで本稿では、流動人口をもとに商業施設の来店者数とオフィス出社率の動向を確認する。

1 知事の判断で対象区域を絞ることができる。対象区域では、飲食店への営業時間の短縮要請を午後9時から午後8時に前倒しし、従わない場合は20万円以下の過料を科すことができる。

2 井上祐介・川村健史・小寺信也(2019)「位置データを用いた滞在人口の分析─働き方改革の進展─」、内閣府 経済財政分析ディスカッション・ペーパー 19-3

3 王悠介・須合智広・高橋耕史・松村浩平(2021)「位置情報データによる経済活動のナウキャスティング」、日本銀行ワーキングペーパーシリーズNo.21-J-2

2――新型コロナウイルスの感染拡大と政府の感染症対策の変遷

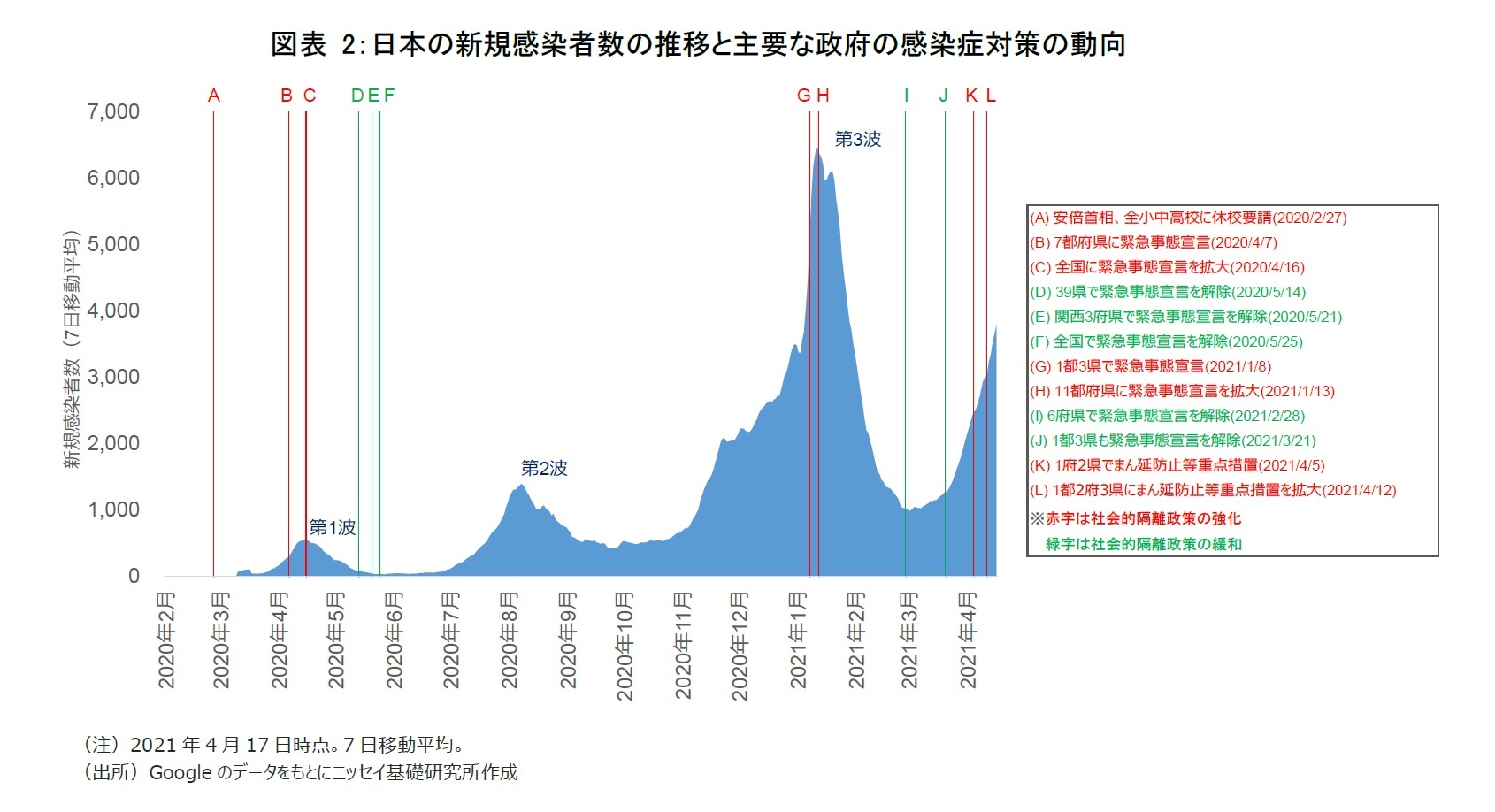

新型コロナの感染拡大局面にはこれまで3つの波があり、回を重ねることに波動が大きくなっている。全国の新規感染者数5は、第1波では2020年4月14日に543人まで増加した後、5月28日に29人まで減少した。続く第2波では2020年8月8日に1,389人まで増加した後、9月25日には420人に減少した。そして、第3波では2021年1月12日に6,461人まで増加した後、2021年3月2日の982人まで減少し、2021年4月17日時点では3,791人となっている。また、コロナ感染拡大を防ぐために様々な感染症対策が政府によって講じられてきた。主要なものを挙げると、2020年2月27日の安倍首相による小中高校休校要請、2020年4月7日の緊急事態宣言の発令、2021年1月8日の緊急事態宣言の再発令、2021年4月5日のまん延防止等重点措置などである。感染動向が収まってくると、感染症対策が緩和されるものの、その後再び感染が拡大し、感染症対策の引き締めに転じるという状況が続いている。新型コロナの感染動向や感染症対策のストップアンドゴーに合わせて、人々は消費行動や働き方を変化させてきた。

4 佐久間誠(2021)「新型コロナ第4波の懸念が高まる-人の移動制限強化により不動産市場にも影響波及の恐れ」(不動産投資レポート、ニッセイ基礎研究所、2021年4月8日)

5 7日移動平均

3――流動人口で見る商業施設の来店者数やオフィス出社率の動向

6 COVID-19: コミュニティ モビリティ レポート <https://www.google.com/covid19/mobility/>

7 住宅については滞在時間、その他カテゴリは訪問者数を示している。

8 レストラン、カフェ、ショッピングセンター、テーマパーク、博物館、図書館、映画館などを含む。

9 その他の場所の流動人口は、末尾の【参考資料1】「各都道府県の流動人口の比較」を参照。

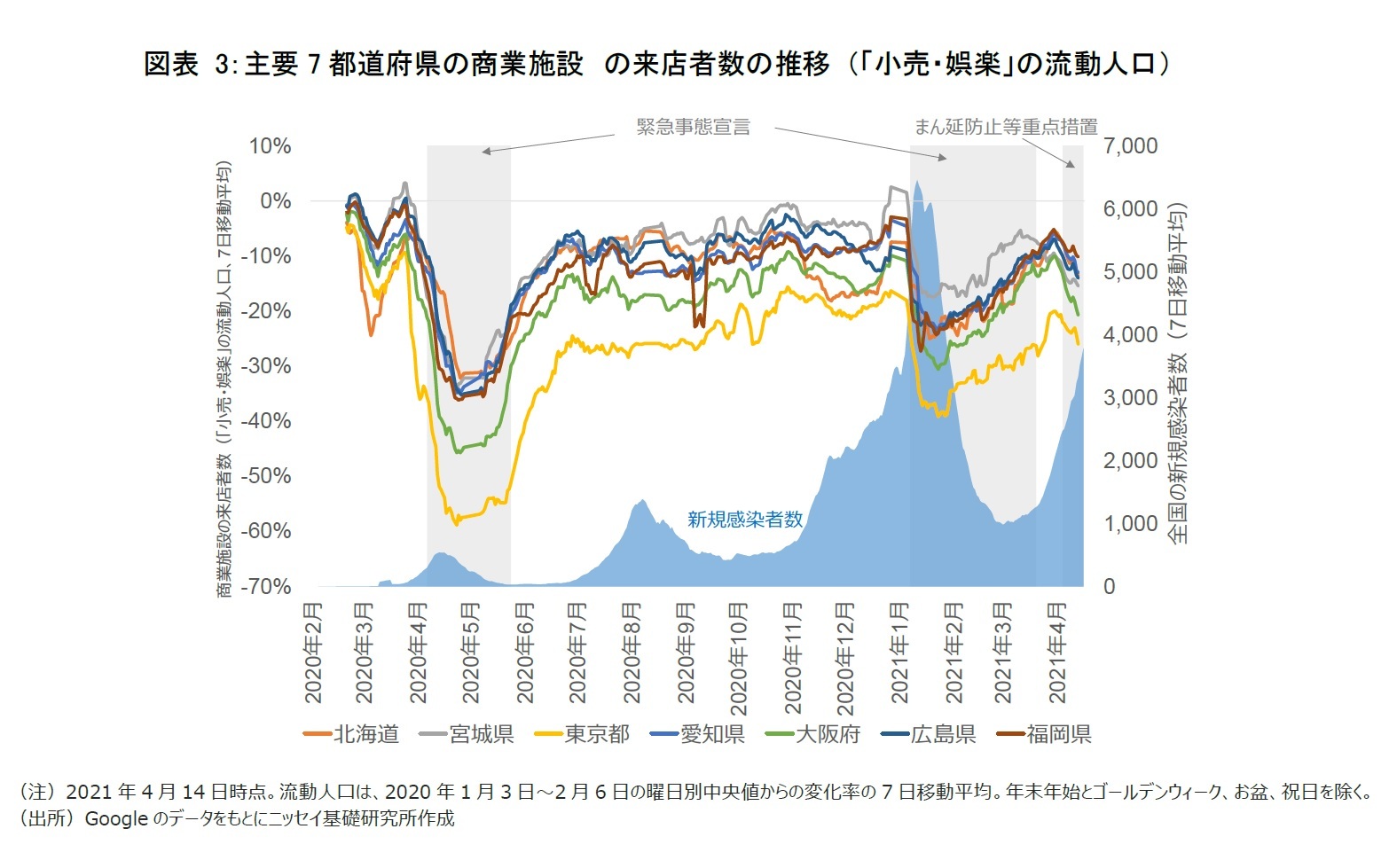

主要7都道府県10の「小売・娯楽」の流動人口(以下「来店者数」という)を振り返ると、それぞれの感染拡大局面において、感染者数の増減や政府の自粛要請等の感染症対策に対して、人々が異なる反応を示してきたことがわかる(図表 3)。

第1波では、厳格に「ステイホーム」が実践され、商業施設の来店者数は大きく落ち込んだ。来店者数は2020年4月24日に最も落ち込み、対基準比11で減少率が大きい順に、東京都(▲58.9%)>大阪府(▲45.7%)>福岡県(▲35.9%)>愛知県(▲34.9%)>宮城県(▲34.7%)>広島県(▲34.3%)>北海道(▲30.1%)となった。その後、全国の新規感染者数が減少しても、来店者数は低水準で推移し、5月14日から緊急事態宣言が徐々に解除され、5月25日に全国で解除されると来店者数は急速に回復に向かった。

第2波では、商業施設の来店者数の減少が限定された。2020年7月から8月に新規感染者数が増加したが、来店者数は横ばいで推移し、感染者数が減少した9月以降は、来店者数が緩やかに回復した。

第3波では、商業施設の来店者数が減少したが、減少幅は第1波よりも小さかった。また、第1波と異なり、新規感染者数が減少に転じると、緊急事態宣言前が解除される前の段階から、来店者数が回復に向かった点が特徴的である。来店者数の推移を確認すると、新規感染者が増加し始めた2020年11月から12月前半は、減少は小幅であったものの、12月後半からは明確に減少に転じた。そして、2021年1月に緊急事態宣言が再発令されると来店者数の減少が加速した。来店者数は1月24日に最も落ち込み、対基準比で減少率が大きい順に、東京都(▲39.1%)>大阪府(▲30.6%)>福岡県(▲24.0%)>広島県(▲23.9%)>北海道(▲23.4%)>愛知県(▲23.1%)>宮城県(▲16.9%)となった。その後、新規感染者数が1月前半にピークアウトし、2月からは緊急事態宣言中にもかかわらず来店者数は回復傾向となった。新型コロナへの対応に慣れてきた人々が、政府の外出自粛要請は承知しながらも、感染動向を自らデータで確認しながら、行動を変化させたことが示唆される。

そして、現在は、感染拡大とまん延防止等重点措置の適用を受けて、商業施設の来店者数が減少しており、4月14日時点では対基準比で減少率が大きい順に、東京都(▲26.0%)>大阪府(▲20.7%)>宮城県(▲15.4%)>広島県(▲14.0%)>北海道(▲13.6%)>愛知県(▲13.0%)>福岡県(▲10.1%)となっている。このように、商業施設の来店者数は再び減少しているが、人々が直近の第3波と同様に行動するのであれば、感染動向が落ち着くに伴い、来店者数は回復に向かうことが予想される。

10 三大都市圏の中心である東京都、大阪府、愛知県、地方中枢都市である「札仙広福」が所在する北海道、宮城県、広島県、福岡県の7都道府県。

11 基準値は、2020年1月3日~2月6日の曜日別中央値。

(2021年04月20日「不動産投資レポート」)

このレポートの関連カテゴリ

佐久間 誠

佐久間 誠のレポート

| 日付 | タイトル | 執筆者 | 媒体 |

|---|---|---|---|

| 2025/08/29 | 成約事例で見る東京都心部のオフィス市場動向(2025年上期)-「オフィス拡張移転DI」の動向 | 佐久間 誠 | 不動産投資レポート |

| 2025/06/23 | インフレ時代にオフィス市場で普及が進むと期待されるCPI連動条項 | 佐久間 誠 | 不動産投資レポート |

| 2025/05/13 | Japan Real Estate Market Quarterly Review-First Quarter 2025 | 佐久間 誠 | 不動産投資レポート |

| 2025/03/07 | ホテル市況は一段と明るさを増す。東京オフィス市場は回復基調強まる-不動産クォータリー・レビュー2024年第4四半期 | 佐久間 誠 | 基礎研マンスリー |

新着記事

-

2025年10月24日

米連邦政府閉鎖と代替指標の動向-代替指標は労働市場減速とインフレ継続を示唆、FRBは政府統計を欠く中で難しい判断を迫られる -

2025年10月24日

企業年金の改定についての技術的なアドバイス(欧州)-EIOPAから欧州委員会への回答 -

2025年10月24日

消費者物価(全国25年9月)-コアCPI上昇率は拡大したが、先行きは鈍化へ -

2025年10月24日

保険業界が注目する“やせ薬”?-GLP-1は死亡率改善効果をもたらすのか -

2025年10月23日

御社のブランドは澄んでますか?-ブランド透明性が生みだす信頼とサステナビリティ開示のあり方(1)

レポート紹介

-

研究領域

-

経済

-

金融・為替

-

資産運用・資産形成

-

年金

-

社会保障制度

-

保険

-

不動産

-

経営・ビジネス

-

暮らし

-

ジェロントロジー(高齢社会総合研究)

-

医療・介護・健康・ヘルスケア

-

政策提言

-

-

注目テーマ・キーワード

-

統計・指標・重要イベント

-

媒体

- アクセスランキング

お知らせ

-

2025年07月01日

News Release

-

2025年06月06日

News Release

-

2025年04月02日

News Release

【オルタナティブデータで見る不動産市場(2021年4月)-商業施設の来店者は減少、オフィス出社率の低下は小幅】【シンクタンク】ニッセイ基礎研究所は、保険・年金・社会保障、経済・金融・不動産、暮らし・高齢社会、経営・ビジネスなどの各専門領域の研究員を抱え、様々な情報提供を行っています。

オルタナティブデータで見る不動産市場(2021年4月)-商業施設の来店者は減少、オフィス出社率の低下は小幅のレポート Topへ

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!