- シンクタンクならニッセイ基礎研究所 >

- 社会保障制度 >

- 医療保険制度 >

- 不妊治療の保険適用拡大に向けた動き

不妊治療の保険適用拡大に向けた動き

保険研究部 主任研究員・ヘルスケアリサーチセンター兼任 村松 容子

文字サイズ

- 小

- 中

- 大

1――不妊治療は、一般的に検討される身近な治療

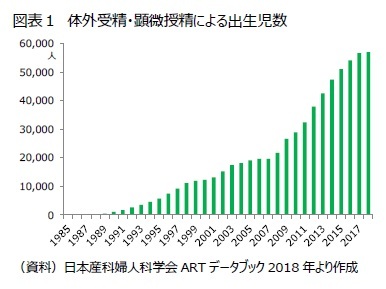

2020年10月に日本産科婦人科学会が公表した統計によると、2018年に体外受精(顕微授精含む)で生まれた子どもは、過去最多の5万6979人だった。同年の総出生数は91万8400人3だったことから、16人に1人が体外受精で生まれた計算となる。

2020年10月に日本産科婦人科学会が公表した統計によると、2018年に体外受精(顕微授精含む)で生まれた子どもは、過去最多の5万6979人だった。同年の総出生数は91万8400人3だったことから、16人に1人が体外受精で生まれた計算となる。総治療件数も45万4893件と、過去最多だった。しかし、世代人口の多い団塊ジュニアが40歳代後半になり、それとともに妊娠の可能性が高い女性の人口総数が減少に転じていることから、治療総件数増加のペースは緩やかになってきている4(図表1)。

国立社会保障・人口問題研究所の「第15回出生動向基本調査(2015年)」によると、不妊を心配したことがある夫婦は35.0%にのぼる5。また、実際に不妊の検査や治療を受けたことがある夫婦は18.2%で、夫婦全体の約5.5組に1組、子どもがいない夫婦の3.5組に1組にあたり、不妊治療は、一般的に検討される治療であり、身近な問題と言えるだろう。

3 厚生労働省「人口動態統計(2018年)」

4 日本産科婦人科学会誌72巻10号(2020年)「令和元年度倫理委員会 登録・調査小委員会報告」

5 国立社会保障・人口問題研究所「第15回出生動向基本調査(2015年)」より。調査対象は、妻の年齢が50歳未満の夫婦(回答者は妻)。

2――公的医療保険における現在の適用状況

不妊の原因は、卵管や子宮、頸管等因子のほか、内分泌因子、男性因子があると言われる。さらに、原因不明も一定程度あるとされる6。また、出産を希望する夫婦の年齢も要因となる。治療法としては、不妊の原因が特定できるものについては、手術や薬物療法によって原因を取り除くことが検討される。原因が取り除ききれない場合、患者の状態や年齢に応じて、排卵日を診断して性交のタイミングを合わせるタイミング指導、内服薬や注射で卵巣を刺激して排卵をおこさせる排卵誘発法、別途採取した精液を子宮に注入する人工授精などの一般不妊治療、さらには、卵巣から排卵直前の卵子を採取し(採卵)、別途精子を取り出して(採精)、体の外で受精させてから子宮内に戻す(胚移植)体外受精や顕微授精などの生殖補助医療が検討される7。最近では徹底して原因を追究してそれに対応する治療を行うよりも、ほぼすべての不妊原因に対応できる体外受精や顕微授精を早めに選択するケースもあるとされる8。

6 法務省法制審議会民法第7会議「日本の生殖補助医療の現状と課題」(2020年2月25日)によれば、卵管因子が30~35%、内分泌因子が25~30%、男性因子が20~40%、子宮因子が10%、頸管因子が5%、原因不明が10%である。

7 厚生労働省「不妊治療と仕事の両立サポートハンドブック」

8 ニッセイ基礎研究所編「みんなに知ってほしい不妊治療と医療保障」保険毎日新聞社

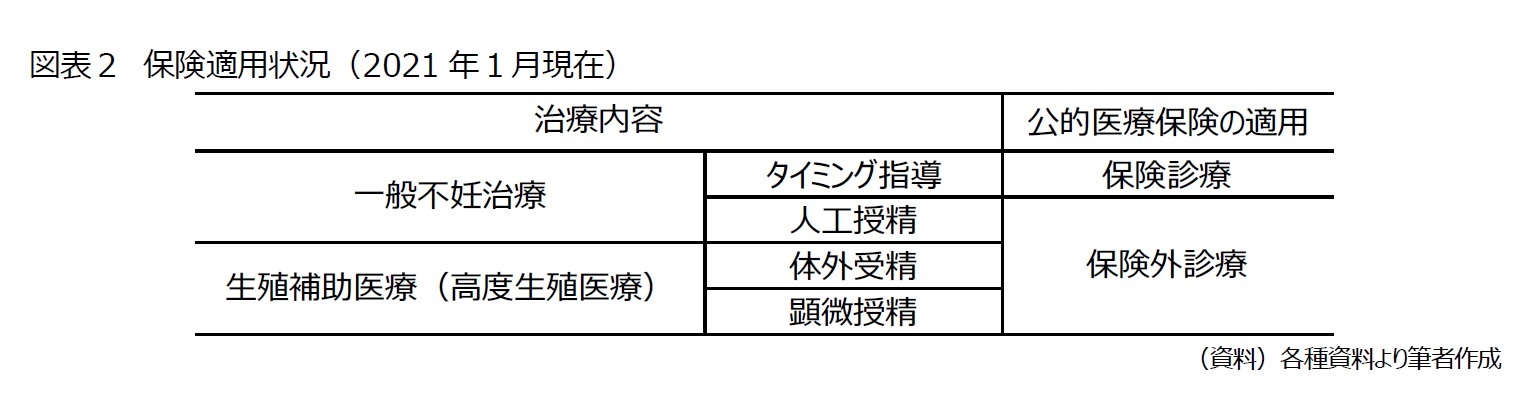

こういった治療には、公的な医療保険が適用されるものと適用されないものがある。

公的医療保険が適用される診療については、患者の自己負担は原則として3割であり、適用外の診療については全額患者の自己負担となる。日本では、混合診療を認めておらず、保険が適用される治療を行うときでも保険適用外の薬剤などと組み合わせる場合は、原則として患者が保険適用分を含めて全額を自己負担することになっている。

不妊治療の場合、医師に排卵日を予想してもらうタイミング指導、卵胞の成熟を促すための排卵誘発剤の使用、不妊の原因を探るための一部の検査は保険診療の対象となっている。原因を探る検査の過程で何等かの異常が見つかれば、その異常についての治療は多くの場合、保険診療の対象となる。しかし、こういった治療やタイミング指導等を行っても妊娠に至らない場合に行う人工授精や体外受精・顕微授精は、現在のところ保険は適用されていない(図表2)。

9 2020年12月16日 読売新聞「体外受精 1回37~58万円 厚労省調査 公的保険適用 議論へ」

10 NPO法人Fine「仕事と不妊治療の両立に関するアンケートPart2」2017年10月

11 2020年11月25日 NHK政治マガジン「不妊治療への保険適⽤の拡⼤ どうすれば実現するのか」

12 2020年10月18日 朝日新聞「不妊治療、保険適用に切実な声「授かるまで400万円」では、数千万円かかっている例も紹介されている。

3――助成制度と保険適用に向けた議論

国の動きとしては、2002年、少子化対策の一環として、厚生労働省から人工授精や体外受精等による患者の経済的負担を軽減する方針が打ち出され14、保険適用拡大を含めた公的支援措置について議論が重ねられた。最終的には、医療費財源の確保や治療費の妥当性の検証、保険適用範囲の見極め、不妊は病気ではないといった考え方も根強い等の問題から、保険適用拡大は見送られ15、同時期に厚生労働省で開催された「少子化社会を考える懇談会」での議論16や国民を対象に行われた「少子化社会に対するご意見募集」における意見17を踏まえて、不妊治療に対する支援として、「特定不妊治療費助成事業」が創設されるにとどまった(2004年度)18。男性に不妊の原因があり、特定の処置を受けて精子を採取した場合には、これとは別に助成されることになった。

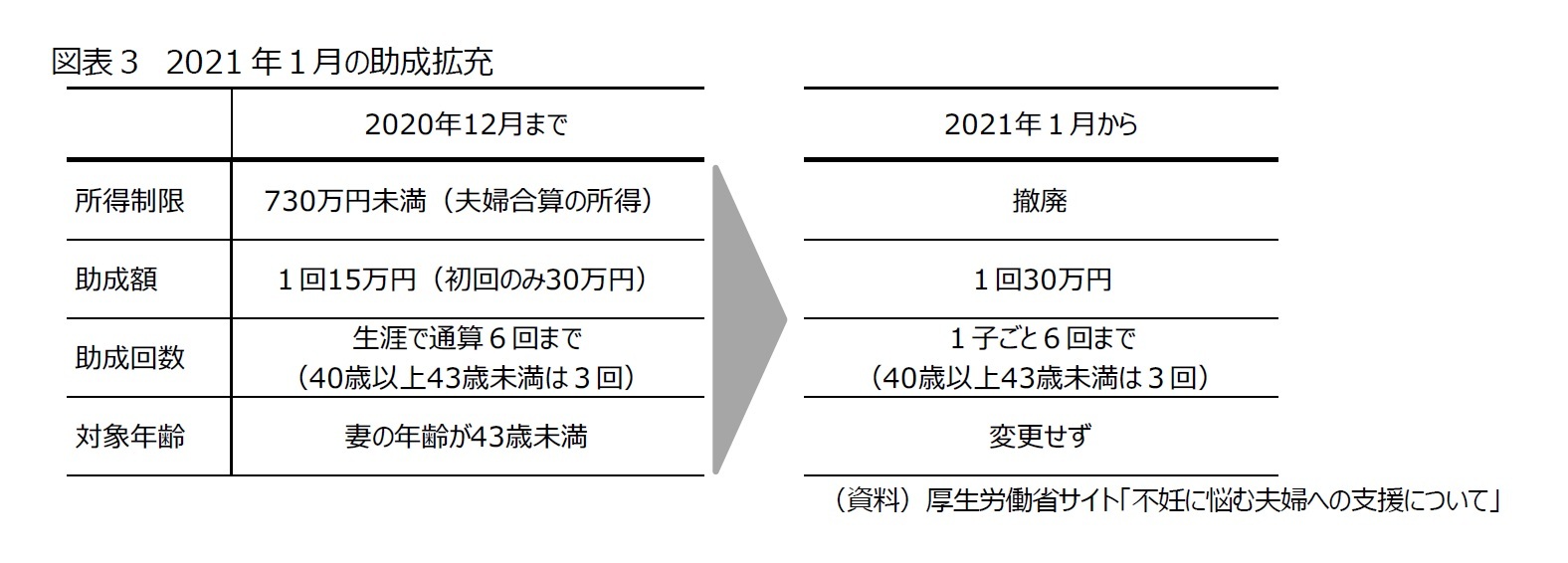

特定不妊治療費助成事業は、不妊治療の中でも費用負担が高額になりがちな体外受精・顕微授精を対象とし、自治体の指定した医療機関でこれらの治療を受けた場合に一定の条件のもと助成金を給付する制度である。創設当初は、合計所得が650万円未満の夫婦に対して、毎年10万円を限度に通算2年間助成するものだった。その後、通算助成期間の延長(5年)、年間の助成回数の引き上げ(2回)、所得制限の緩和(730万円未満)、1回あたりの助成額の増額(15万円。初回のみ30万円)等、助成内容は徐々に拡充された19。

その一方で、2013年に開かれた「不妊に悩む方への特定治療支援事業等のあり方に関する検討会」では、治療を受ける女性の年齢が上がるごとに、1周期あたりの生産分娩率が下がることや、妊娠高血圧症候群、前置胎盤等といった女性の健康を害するリスクが高まることを踏まえて、助成対象に上限年齢が設けられた(妻の年齢が43歳未満)。また、分娩に至ったケースの9割が6回までの治療で妊娠・出産に至っており、6回以上は回数を重ねても累積分娩割合の増加は緩慢となることを踏まえて、通算助成回数に制限を設ける(妻の年齢が40歳未満で通算6回、43歳未満で通算3回)等、助成対象を厳格化する動きが出てきた。

2020年9月に菅義偉内閣が発足し、少子化対策として不妊治療の保険適用拡大を表明した。保険適用拡大は、2022年度の診療報酬改定に向けて整備することとされ20、それまでの暫定的な措置として、不妊治療のための助成制度を拡充することとなった。今回の拡充では、2回目以降の助成額の増額のほか、所得制限を撤廃したこと、助成回数を生涯で通算6回までから、子ども1人につき6回までとしたこと、事実婚も対象としたことがこれまでと大きく異なる。一方で、妻の年齢制限は、これまでと同じく43歳未満とされている。

日本では、混合診療を認めておらず、治療法が保険適用されても保険適用外の薬剤などと組み合わせる場合は、原則として患者が保険適用分も含めて全額を自己負担することになっている。しかし、不妊治療では、保険適用されていない薬剤を使用することが多いことから、例外的に保険外の薬剤等との併用を認めることが検討されている21。さらに、妊娠しても流産や死産を繰り返す不育症に対しても、2021年度から支援を行うことや22,23、現在保険外診療である胎児の染色体検査に1回あたり5万円を上限に助成することが検討されている。また、流産や死産を経験した患者の心のケアのための相談体制も強化することが予定されている。

13 柘植あづみ(2005年)「人口政策に組み込まれる不妊治療」国際ジェンダー学会誌第3巻

14 2002年6月1日 毎日新聞「不妊治療に公的支援措置―厚生労働省方針」、2002年11月5日 日本経済新聞「不妊治療に保険適用、厚労相、来年度実施へ検討―少子化対策の一環」

15 仙波由加里(2005年)「特定不妊治療費助成事業の現状と課題」F-GENSジャーナルNO4

16 2003年厚生労働省内に設置。不妊治療費支援に対する意見が交わされました。

17 2002年実施。少子化対策として、「保育園や学童保育のさらなる改善」「職場の環境改善」と並んで「不妊に対する支援」が挙げられました。

18 2003年7月18日 日本経済新聞「少子化対策、不妊治療、年10万円助成 概算要求に厚労省反映 児童手当9歳まで」、2004年3月「特定不妊治療費助成事業の実施について」(厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知)

19 厚生労働省(2013年5月)「不妊に悩む方への特定治療支援事業等のあり方に関する検討会」第1回資料「不妊治療をめぐる現状」

20 2020年12月14日「全世代型社会保障改革の方針(案)」

21 2020年12月15日 日本経済新聞「不妊治療、来月から助成拡充、2回目以降も30万円。」

22 2021年1月12日 東京新聞速報版「流産・死産繰り返す「不育症」 国が検査費を助成へ 「原因分かり、適切な管理なら85%が出産」

23 2020年11月28日 読売新聞「不妊治療「22年度保険適用」政府工程表 助成拡充 来年1月」

4――公的医療保険適用拡大に向けた期待と課題

まず、所得制限なく不妊治療における経済的負担が軽減されることは、出産を望みながら経済的な負担を理由にあきらめざるを得なかった人にとっては前進だろう。これまで、治療効果が出やすい若年患者ほど高額な治療費が負担できず、治療を断念する傾向があったが24、保険適用によって、経済的負担が軽減されれば、早い段階で治療を進めることができる。また、不妊治療への関心が高まることで、不妊に悩む患者の治療の後押しにつながると好意的に受け止められている25。

これまで治療費は医療機関によるばらつきがおおきかったが、国等による実態把握が進むことで、不適切な治療や価格設定をしている医療機関があったとすれば、是正される可能性がある。治療成績についても、これまで医療機関により異なった条件で開示されていたが、一定条件に基づく情報が得られる可能性がある。

しかし、一方で、課題も指摘されている。保険では疾病ごとの診療行為や薬剤に価格が定められるため、保険適用のためには一定程度、治療の標準化が必要となる。不妊治療には、これまで自由診療のメリットを最大限に活用して、新しい医療機器や技術を早く導入し、それぞれの夫婦に合った方法を探りながら治療してきた経緯がある。仮に保険適用範囲を限定することで、治療の選択肢が狭まれば、患者のメリットにはつながらない。保険適用のためには安全性や有効性の確認が必要となるため、新たな治療の導入には時間を要することも考えられる。

また、診療報酬が低く抑えられた場合、治療の質の低下につながりかねないことも指摘されている26。助成制度と比べて保険を適用した方が財源が安定するとの考えがあるが、組合健保の中には、規模が小さい組合や、加入者の性・年齢が偏っている組合もあり、保険適用による影響が大きく表れる健保もあるかもしれない。保険で賄うようになれば、保険料を負担する被保険者の理解を得ることも重要となる。さらに、少子化対策の一環として出てきた政策であるために、保険適用されることで、周囲から治療を勧められるなど、子どもを産まない選択がしづらくなるのではないか、といった指摘もある15。

不妊治療に関しては、ここで扱った夫婦間の治療以外に、卵子提供、代理懐胎等、多くの検討すべき課題がある。第三者が介在する治療については、次稿で扱うこととするが、治療とそれをサポートする体制が女性やその家族の人生にもたらす影響について、広い視点で議論していく必要があると思われる。

24 NPO法人Fine「不妊治療が高額化! 若い世代ほど治療断念」2019年3月

25 2020年11月25日 NHK政治マガジン「不妊治療への保険適⽤の拡⼤ どうすれば実現するのか」

26 2020年12月15日 東京新聞「核心 不妊治療 所得制限撤廃は前進 きょう閣議決定 保険適用へ「混合診療」など課題

(2021年03月31日「基礎研レポート」)

03-3512-1783

- 【職歴】

2003年 ニッセイ基礎研究所入社

村松 容子のレポート

| 日付 | タイトル | 執筆者 | 媒体 |

|---|---|---|---|

| 2025/10/17 | 日本における「老衰死」増加の背景 | 村松 容子 | 研究員の眼 |

| 2025/09/18 | 保険適用後の不妊治療をめぐる動向~ARTデータとNDBデータの比較 | 村松 容子 | 基礎研レポート |

| 2025/07/22 | 保険ショップの利用実態とその変化~利用目的とチャネル選択にみる役割の変化 | 村松 容子 | 保険・年金フォーカス |

| 2025/07/03 | BMIと体型に関する認識のズレ~年齢・性別による認識の違いと健康行動の関係 | 村松 容子 | 基礎研レポート |

新着記事

-

2025年10月21日

選択と責任──消費社会の二重構造(2)-欲望について考える(3) -

2025年10月21日

連立協議から選挙のあり方を思う-選挙と同時に大規模な公的世論調査の実施を -

2025年10月21日

インバウンド消費の動向(2025年7-9月期)-量から質へ、消費構造の転換期 -

2025年10月21日

中国、社会保険料徴収をとりまく課題【アジア・新興国】中国保険市場の最新動向(71) -

2025年10月21日

今週のレポート・コラムまとめ【10/14-10/20発行分】

レポート紹介

-

研究領域

-

経済

-

金融・為替

-

資産運用・資産形成

-

年金

-

社会保障制度

-

保険

-

不動産

-

経営・ビジネス

-

暮らし

-

ジェロントロジー(高齢社会総合研究)

-

医療・介護・健康・ヘルスケア

-

政策提言

-

-

注目テーマ・キーワード

-

統計・指標・重要イベント

-

媒体

- アクセスランキング

お知らせ

-

2025年07月01日

News Release

-

2025年06月06日

News Release

-

2025年04月02日

News Release

【不妊治療の保険適用拡大に向けた動き】【シンクタンク】ニッセイ基礎研究所は、保険・年金・社会保障、経済・金融・不動産、暮らし・高齢社会、経営・ビジネスなどの各専門領域の研究員を抱え、様々な情報提供を行っています。

不妊治療の保険適用拡大に向けた動きのレポート Topへ

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!