- シンクタンクならニッセイ基礎研究所 >

- 経営・ビジネス >

- コーポレートガバナンス >

- コーポレートガバナンス・コード改訂を受けた取締役会の機能発揮と人材育成

コーポレートガバナンス・コード改訂を受けた取締役会の機能発揮と人材育成

清水 仁志

このレポートの関連カテゴリ

文字サイズ

- 小

- 中

- 大

1――はじめに

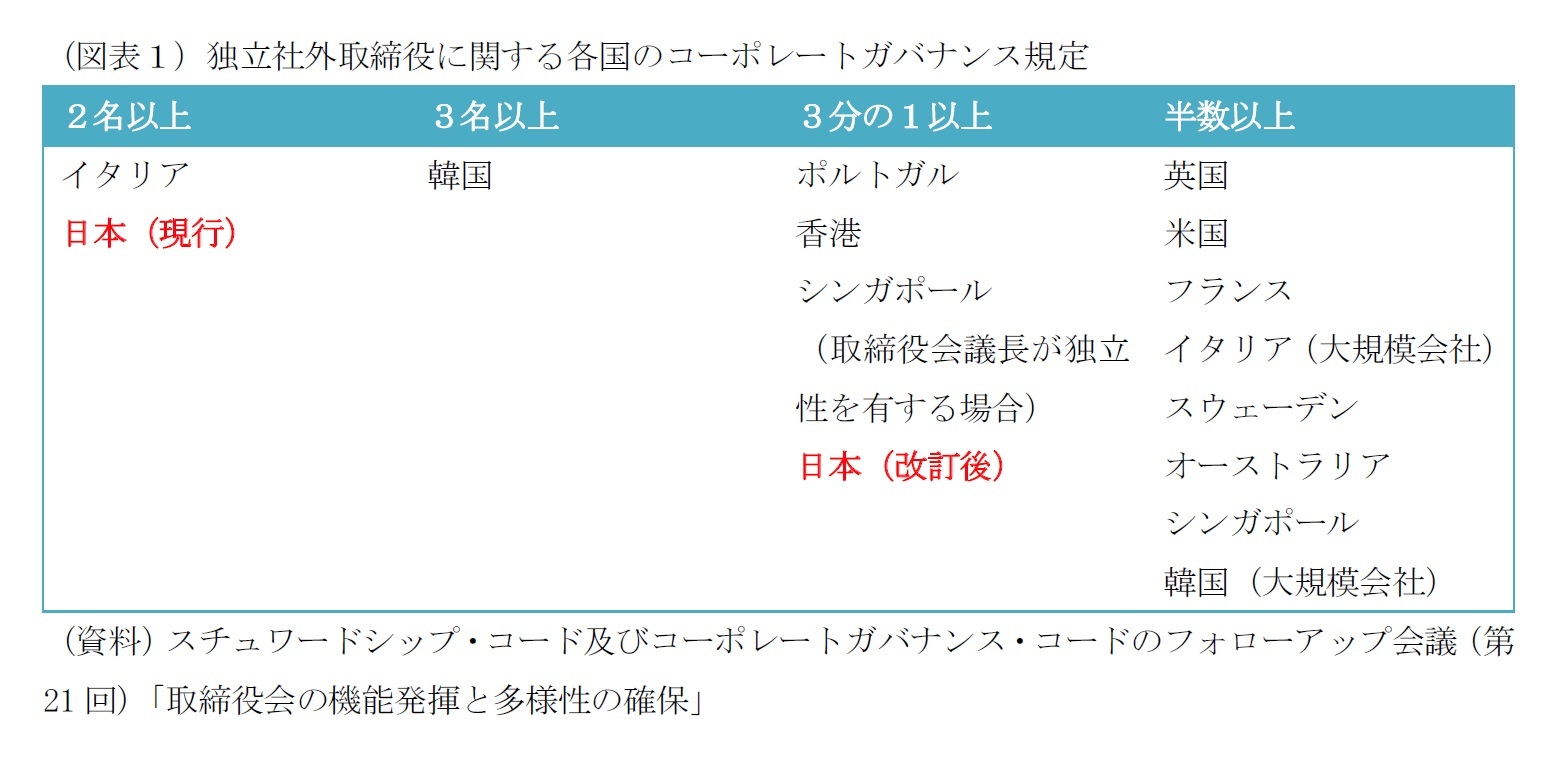

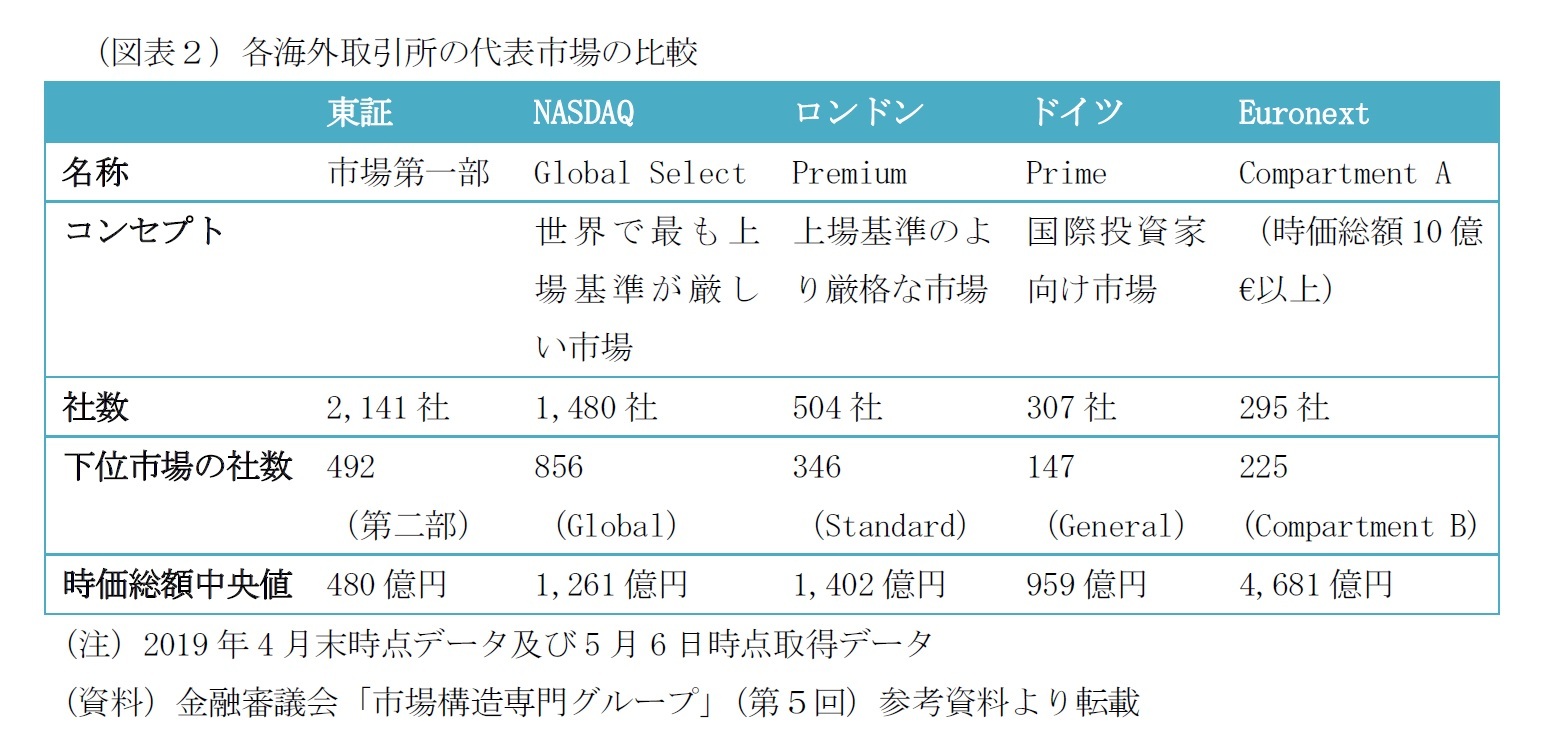

東証一部上場は、日本の株式市場の最上位に位置付けられ、企業にとっては一種の社会的信頼の象徴である。しかしながら、諸外国のコードや上場規則では、独立社外取締役は、取締役会全体の3分の1以上、あるいは過半数の選任を求めている国が多く、日本の2人以上というガバナンス水準は低い(図表1)。一部上場会社数は年々増加し、2021年3月18日時点で2,195社(20年間で約50%増)と、日本の上場企業の約6割を占めるが、一社当たりの時価総額は、海外の主要市場と比べて小さい(図表2)。海外マネーを取り込むためにも、日本の代表市場となるプライム市場には、これまでよりも高いガバナンスが求められる。

本稿では、今回のコーポレートガバナンス・コード改訂の柱である取締役会の機能発揮と、社内全体の多様性確保に向けた人材育成について解説したい。

2――取締役会の機能発揮

2018年改訂のコーポレートガバナンス・コードでは、2人以上の独立社外取締役を選任することが規定されたが、今回の改訂により、プライム市場に上場する企業は、取締役会における独立社外取締役比率が3分の1以上に引き上げられる。独立社外取締役に期待される監督機能を強化することが狙いのひとつである。

監督と執行の機能を適切に働かせるためには、両者を分離することが重要である。しかしながら日本では、法律上、業務執行取締役は、監督と執行の双方を行うことができようになっており、実際に、取締役は特定の担当部門のトップを兼任する場合が多いため、両者の一致が見られる。

各部門長を兼任する取締役は、自身の担当部署の利益を優先しがちになり、全社的な視点に立った監督が困難になる恐れがある。

また、日本の取締役会は外部者の比率が低く、内部者が多数を占める。内部者による社内取締役は、取締役会においても社内の力関係が引き続き存在するため、形だけの監督機関となる恐れがある。

このような取締役の監督機能が低下することを防ぐために、日本には業務非執行役員として監査役が存在するが、それもまた万全ではない。常勤監査役は、当該会社の役員や従業員を歴任した内部者である場合が多く、財務・会計に関する十分な知見を有し、かつ経営的な視点から監督を行える人物は限られる。また、取締役会における議決権もない。

そこで、業務非執行取締役として、社内人事や上下関係、社内慣行などのしがらみに縛られず、適切な監督機能の発揮を期待されるのが、独立社外取締役である。独立社外取締役は監査に専念できるため、執行との利益相反が起きづらく、株主利益を重視しやすい。スペンサースチュアート「Japan Board Index 2020」によると、取締役会における独立社外取締役の割合は、米国が85.0%、ドイツが73.0%などと比べて、日本(日経225)は39.0%と低い。東京証券取引所「市場区分の見直しにおけるコーポレート・ガバナンスに関する議論」によると、東証一部上場企業のうち、2020年時点で独立社外取締役を2名以上選任している会社の割合は95.3%であるが、3分の1以上選任している企業の割合は、58.7%にとどまっている。

今回の改訂では、取締役会全体として事業戦略に照らして必要なスキルが確保されることが求められる予定である。その際、事業戦略に照らして取締役会が備えるべきスキルを特定し、その上で、具体的な機能分析のために、各取締役の有するスキルの組み合わせ(スキルマトリックス)を公表すべきとしている。

取締役会の多様性は、異なる視点やスキルを取り入れることで、リスクを減らすことにつながる。特に、内部者が多数を占める日本の取締役会では、同じような経歴の人が取締役になることが多いため、意見集約がしやすいという利点がある一方で、視野が限定的になりやすいという欠点もある。

独立社外取締役は、そうした均質的な集まりに、既存の枠組みにとらわれない視点やスキルによる監督が期待されている。

加えて、事業の多角化や複雑化が進む中、社内にはない経験や知識を有する人材を取り入れることで、新たな価値創造へと繋がることも期待される。特に、コロナ禍においては、経済社会・産業構造の不連続な変化に対して、既存の枠組みを超えた発想が必要であるため、外部の助言によるガバナンスの意義はますます大きくなっている。

独立社外取締役選任にあたっては、当該企業に限られない幅広い経営経験を有する者を含めることや、筆頭独立社外取締役の設置、独立社外取締役の取締役会議長への選任等、独立社外取締役の機能向上に関する事項についても検討項目に挙がっている。社外取締役は、ガバナンスコード遵守や、見せかけの多様性確保のための形式的な存在という批判があるが、経営経験のない弁護士や会計士、金融機関出身者などを数合わせのために選任するのではなく、当人がどの分野で会社に貢献するのかを明確にすることで、取締役会全体の中での機能発揮が求められている。

また、多様性は、社外取締役だけに求められるべきものではなく、社内取締役メンバーについても、同様に確保される必要がある。多様性の代名詞として扱われることが多い女性については、取締役全体に占める割合は年々増えているものの、その多くは社外取締役として選任されている。自社に多様性を満たす人材がいない場合、目先の対応として適当な社外人材を選任するケースが見られるが、社外人材は、企業に関する限られた情報しか持たないため、誤った判断を下す可能性がある。

スキルマトリックスは、性別や国籍といった見かけ上の多様性ではなく、社内・社外含めた取締役会全体として、必要な知識・経験・能力をバランスよく備え、実効的に役割・責務を果たすための手段である。

3――人材育成の変革を求めるコーポレートガバナンス・コード

社内取締役の多様性を確保するためには、未来の経営層である執行役員や部長といった管理職や、さらにその配下にいる従業員も含めた全社での多様性を発展させなければならない。スチュワードシップ・コード及びコーポレートガバナンス・コードのフォローアップ会議「意見書(5)」では、「上場企業に対し、女性・外国人・中途採用者の管理職への登用等、中核人材の登用等における多様性の確保についての考え方と自主的かつ測定可能な目標を示すとともに、その状況の公表を求めるべきである。また、多様性の確保に向けた人材育成方針・社内環境整備方針をその実施状況とあわせて公表するよう求めるべきである。」と述べられている。

これまでのコーポレートガバナンス・コードは、取締役の役割や独立社外取締役の人数といった要件規定が主で、人材育成については、2018年改訂のコーポレートガバナンス・コードにおいても最高経営責任者(CEO)の後継者に関する規定(補充原則4-1③)のみであった。しかし、今後は経営層に関するより高いガバナンスを求めるとともに、その育成についても踏み込んだ言及がなされる。つまり、コーポレートガバナンス・コードは、これまでの新卒一括採用や、終身雇用・年功序列・企業内組合、特定大学・特定部門からの昇進といった単一路線の日本型の制度そのものの変革を促しているといえる。

そして、そうした人材育成が、多様な経営能力を備えた人材を輩出することで、社外取締役の候補者増加につながる。

4――おわりに

また、これまで踏み込んだ言及がなされなかった、経営層以外の全社的な多様性確保のための人材育成に関する方針についても言及される予定である。

日本のコーポレートガバナンス・コードは、これまで形式的に守られるだけのものという批判が一部であったが、今回の改訂で取締役会における「量」の規定に加え、「質」の向上のためのスキルマトリックス導入、そして、中長期的なガバナンス向上のための人材育成という、より実効的な内容が盛り込まれることになり、これまでにない高度なガバナンス基準が求められることになる。この改訂が持続可能な企業経営への転換に繋がり、海外から日本への証券投資が一層拡大することを期待したい。

(お願い)本誌記載のデータは各種の情報源から入手・加工したものであり、その正確性と安全性を保証するものではありません。また、本誌は情報提供が目的であり、記載の意見や予測は、いかなる契約の締結や解約を勧誘するものではありません。

(2021年03月26日「基礎研レター」)

このレポートの関連カテゴリ

清水 仁志

清水 仁志のレポート

| 日付 | タイトル | 執筆者 | 媒体 |

|---|---|---|---|

| 2022/03/22 | 高齢化の企業利益への影響-産業別マクロ統計を用いた推計 | 清水 仁志 | 基礎研レポート |

| 2021/10/25 | 公定価格の見直しによる給料引き上げは適切か、その財源は | 清水 仁志 | 基礎研レター |

| 2021/09/07 | 成果主義としてのジョブ型雇用転換への課題-年功賃金・終身雇用の合理性と限界 | 清水 仁志 | 基礎研マンスリー |

| 2021/07/02 | 成果主義としてのジョブ型雇用転換への課題-年功賃金・終身雇用の合理性と限界 | 清水 仁志 | 研究員の眼 |

新着記事

-

2025年10月28日

今週のレポート・コラムまとめ【10/21-10/27発行分】 -

2025年10月27日

秋の夜長に市民と経済の主食を考える-農業と電力はこれからも日本の食欲を満たせるのか -

2025年10月27日

大学卒女性の働き方別生涯賃金の推計(令和6年調査より)-正社員で2人出産・育休・時短で2億円超 -

2025年10月27日

なぜ味噌汁は動くのか -

2025年10月24日

米連邦政府閉鎖と代替指標の動向-代替指標は労働市場減速とインフレ継続を示唆、FRBは政府統計を欠く中で難しい判断を迫られる

レポート紹介

-

研究領域

-

経済

-

金融・為替

-

資産運用・資産形成

-

年金

-

社会保障制度

-

保険

-

不動産

-

経営・ビジネス

-

暮らし

-

ジェロントロジー(高齢社会総合研究)

-

医療・介護・健康・ヘルスケア

-

政策提言

-

-

注目テーマ・キーワード

-

統計・指標・重要イベント

-

媒体

- アクセスランキング

お知らせ

-

2025年07月01日

News Release

-

2025年06月06日

News Release

-

2025年04月02日

News Release

【コーポレートガバナンス・コード改訂を受けた取締役会の機能発揮と人材育成】【シンクタンク】ニッセイ基礎研究所は、保険・年金・社会保障、経済・金融・不動産、暮らし・高齢社会、経営・ビジネスなどの各専門領域の研究員を抱え、様々な情報提供を行っています。

コーポレートガバナンス・コード改訂を受けた取締役会の機能発揮と人材育成のレポート Topへ

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!