- シンクタンクならニッセイ基礎研究所 >

- 医療・介護・健康・ヘルスケア >

- 医療 >

- 新型コロナ「特措法・感染症法等」改正でどう変わったか-2021年2月13日に施行された改正法の概要

新型コロナ「特措法・感染症法等」改正でどう変わったか-2021年2月13日に施行された改正法の概要

保険研究部 研究理事 兼 ヘルスケアリサーチセンター長 松澤 登

文字サイズ

- 小

- 中

- 大

1――はじめに

改正法は、新型コロナ感染症に関するこれまでの経験を踏まえ、より適切に新型コロナ対応が行えるようにするためのものである。改正法は、国会審議より前の与野党協議で内容にまで踏み込んでその方向性が定められたため、国会で論戦はあまり行われなかった。改正法の内容そのものにはあまり違和感を生じさせないものの、新型コロナ対応を早急に行う必要があるためとは言え、罰則のあり方などについて議論の深まりを欠いた感は否めない。

すでに法案検討段階において、特措法に関しては「新型コロナ「特措法改正案」何が変わるのか-重点措置と過料の導入、財政支援の明記」、感染症法については、「新型コロナ「感染症法」改正の方向性-罰則導入と都道府県知事等の権限強化」で解説を行っている。

本稿では、成立した特措法と感染症法の概要を解説したうえで、若干の検討を行うこととしたい。

両法の相違であるが、特措法は社会的な感染症のまん延防止を予防的に行う行政の手段を定める一方で、感染症法は具体的に感染症の患者が発生した場合の対応と医療について定めるものである。

以下では、感染症法、特措法の順で解説を行う。

2――感染症法の改正

感染症については、感染症法第6条において、一類感染症、二類感染症、新型インフルエンザ、指定感染症等に分類定義しており、その分類に従って適用される条文が異なる。主な条文は以下の通りである。

(1) 感染症の予防やまん延防止に関する政府の基本方針策定や都道府県の予防計画策定、

(2) 積極的疫学調査をはじめとする情報の収集と公表、

(3) 感染症の患者やその疑いがある人への就業制限や健康診断、入院などの勧告や措置、

(4) 物件の消毒や家屋への立ち入り禁止、交通制限、

(5) 患者への医療提供、などである。

新型コロナについては、法律で直接定めていたわけではなく、感染症法上の指定感染症(感染症法第6条第8項)として、政令指定されていた(新型コロナウイルス感染症を指定感染症として定める等の政令。以下、新型コロナ政令)。また、新型コロナに適用される条文も同政令で定められていた。なおかつ、これらは時限的な措置であった(新型コロナ政令上は2022年1月31日までとされていた)。以下で、新型コロナ政令により適用される主な条文を見ておこう。

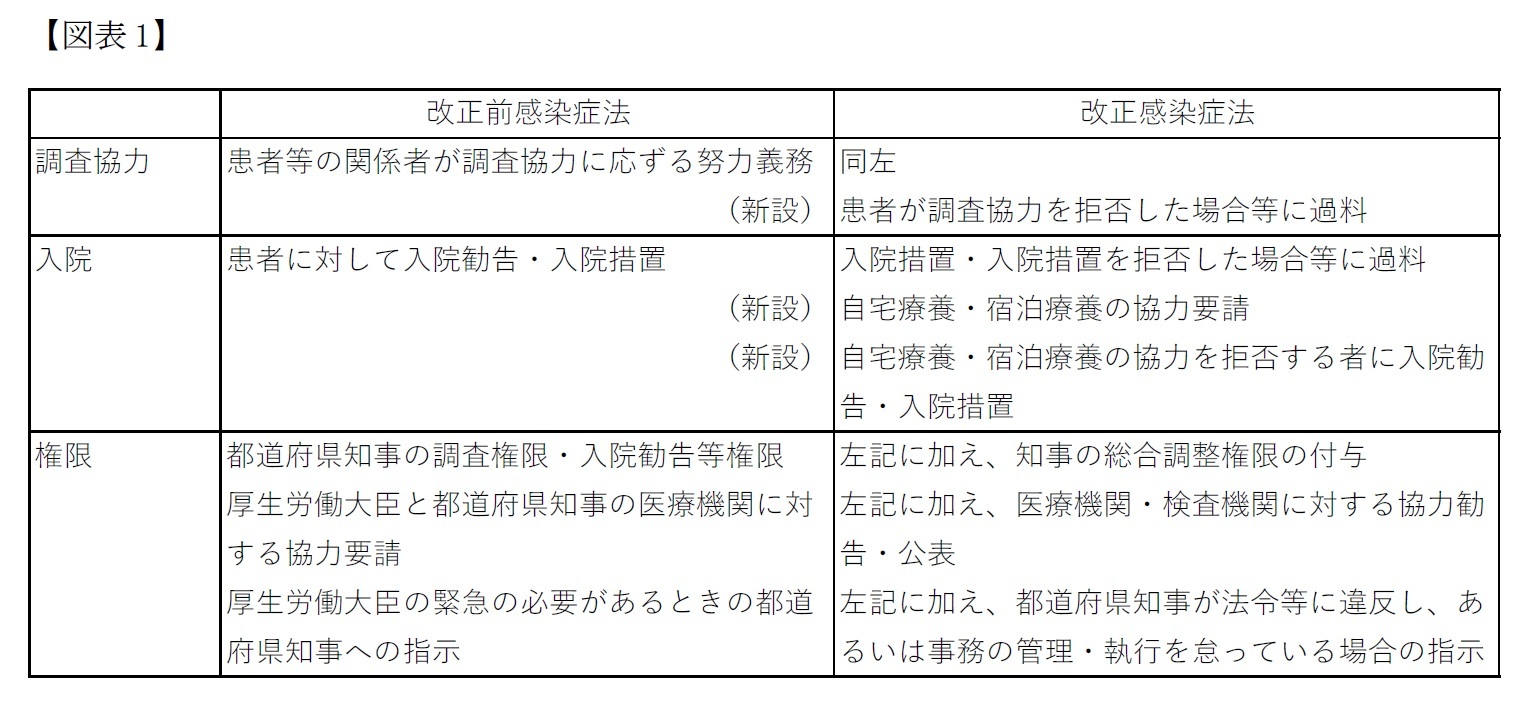

第一に、感染者が発生した場合に感染経路や症状の特徴などを追跡・調査する積極的疫学調査が行われる(感染症法第15条)。いわゆるクラスターを発見するのも、この調査の役割である。都道府県知事はその職員に、患者、疑似症患者および無症状病原体保有者等に対して質問・調査させることができる(同条第1項)。ここで疑似症患者とは、感染症の疑似症を呈している者をいう(感染症法第6条第10項)。たとえば味覚障害や高熱など新型コロナが疑われる症状があるものの、いまだ検査結果が出ていない者などをいう。

また、無症状病原体保有者とは感染症の病原体を保有している者であって当該感染症の症状を呈していない者をいう(感染症法第6条第11項)。たとえばPCRで陽性結果が出たが、症状がない者などをいう。これら患者、疑似症患者および無症状病原体保有者等は調査に協力すべき努力義務がある(感染症法第15条第6項)。

第二に、患者の入院である。新型コロナの患者1に対して都道府県知事は入院の勧告を行うことができる(感染症法第19条第1項)。患者が勧告に従わない場合には、入院させることができる(入院措置、感染症法第19条第3項)。入院期間は72時間を超えてはならないが(同条第4項)、必要に応じて10日間の延長ができる(再延長も可。感染症法第20条)。現行法では、入院措置に反した場合の罰則はない。

第三に、厚生労働大臣と都道府県知事の権限に関する規定である。積極的疫学調査の主体や入院勧告・措置の主体は都道府県知事である。ちなみに、これらは第一号法定受託業務とされている(新型コロナ政令第4条)。第一号法定受託業務とは本来国の役割ではあるものの、適正な処理のために地方公共団体が処理すべきものとされる業務である。この観点からは、地域に密着した対応がなされつつも、国としての整合性を持った対応が行われることが望ましいといえる。

また、今回改正の対象となった、厚生労働大臣と都道府県知事の医療関係者に対する協力要請をする権限も規定されている(感染症法第16条の2)。

1 ここでいう患者には、無症状病原体保有者を含む(新型コロナ政令第3条、感染症法第8条第3項)。

第二に、入院等の措置についての改正がある。まず、新型コロナの患者のうち、65歳以上の者や呼吸器疾患を有する者など省令で定める重症化のおそれがある患者には入院を勧告する(改正感染症法第26条第2項で準用する同法第19条第1項、改正感染症法施行規則第23条の6)。入院勧告に従わない者には入院をさせることができる(入院措置、改正感染症法第26条第2項で準用する同法第19条第3項)。

重症化のおそれがないとされる患者には宿泊療養・自宅療養の協力を求める(改正感染症法第44条の3第2項)こととされた。宿泊療養・自宅療養の協力要請に従わない者に対しては入院の勧告および入院措置をすることができる(改正感染症法第26条第2項)。患者が入院勧告を受けて入院し、あるいは入院措置を受けて入院したときであって、その期間中に逃げた場合、または入院措置を受けたのに、正当な理由がないのに入院しなかった場合には、50万円以下の過料が課される(改正感染症法第80条)。

第三に、厚生労働大臣と都道府県知事の権限強化である。現行法では、厚生労働大臣は緊急の必要があると認めるときは都道府県知事に対して指示ができる(感染症法第63条の2)。改正法では、厚生労働大臣は都道府県知事が法令に違反している場合や事務管理や執行を怠っているときにも指示ができるとした(改正感染症法第63条の2第2項)。これは、都道府県によっては感染状況や取組体制等に差異があることなどを踏まえ、国として整合的な措置がとれるようにするとの趣旨のものである。また、入院病床などの配分が市区町村レベルでは効率的な分配に限界があることを踏まえ、都道府県知事の権限として、入院勧告・措置等の総合調整を行えることとされた(改正感染症法第48条の3)。

特徴的なのが、感染症法第16条の2の改正である。この規定は、厚生労働大臣および都道府県知事の医療関係者に対する協力要請を定めている。改正法は協力要請の対象者に民間検査機関を追加するとした。そして「協力要請」を行った対象者が正当な理由がなく協力しなかった場合は「勧告」を行うことができ、さらに勧告に従わない場合にはその旨を公表できるとした(改正感染症法第16条の2)。これは、当初、民間検査機関等の活用が進まなかったことや、民間検査機関が陽性判定を行っても、必ずしも公的検査機関での再検査や医療機関入院へとは連携されなかったことなどを踏まえた改正とされている。なお、この条文によって、新型コロナ患者の受け入れを民間病院に求め、従わない民間病院を公表することとなるのではないかとの指摘がある。しかし、民間病院に必ずしも新型コロナ患者を受け入れ可能な施設や専門要員があるとは限らないことからは、少なくとも実情を無視した一方的な勧告を行うことはないと考えられるであろう。

2 再興型コロナウイルスとはいったん終息したコロナウイルスが再び感染し、まん延するものをいう。

3――特措法の改正

特措法は新型インフルエンザ等感染症がまん延することを社会的に予防するための法律である。主な規定としては、

(1) 新型インフルエンザ等対策の実施に関する計画策定、

(2) 新型インフルエンザ等発生時政府対策本部等の設置、都道府県本部長の協力要請権限、

(3) 緊急事態宣言および緊急事態宣言に基づく措置、

(4) 財政上の措置、などである。

現在、新型コロナは法律の附則により、新型インフルエンザ等とみなされており(法附則第1条の2)、期限のある時限的な適用とされている。特措法関係で具体的な適用は以下の通りである。

第一に、政府対策本部等の立ち上げ、および都道府県対策本部長による協力要請である。厚生労働大臣が新型インフルエンザ等の発生を認めたときは、内閣総理大臣に報告を行う(特措法第14条)。内閣総理大臣はこの報告を受け、政府対策本部を設置する(特措法第15条)。政府対策本部が設置されると、都道府県対策本部が設置される(特措法第22条)。都道府県対策本部長(都道府県知事)は、必要があると認められるときは、公私の団体又は個人に必要な協力要請ができる(特措法第24条第9項)。この権限に基づいて夜間の外出自粛要請や営業の時短要請等が行われてきた。

第二に、緊急事態宣言の発出(公示)である。政府対策本部は、全国的かつ急激なまん延により国民生活や経済に甚大な影響を与え、あるいはそのおそれがあると認めるときは、緊急事態が発生した旨、および緊急措置を行う期間、区域、概要を公示し、国会報告を行う(特措法第32条)。緊急事態宣言が発出された区域の都道府県知事は、外出の自粛要請や学校、社会福祉施設、興行場等の事業者に対して施設の利用制限・停止、催し物の開催制限・停止を要請することができる(特措法第45条)。

(2021年02月22日「基礎研レポート」)

03-3512-1866

- 【職歴】

1985年 日本生命保険相互会社入社

2014年 ニッセイ基礎研究所 内部監査室長兼システム部長

2015年4月 生活研究部部長兼システム部長

2018年4月 取締役保険研究部研究理事

2021年4月 常務取締役保険研究部研究理事

2024年4月 専務取締役保険研究部研究理事

2025年4月 取締役保険研究部研究理事

2025年7月より現職

【加入団体等】

東京大学法学部(学士)、ハーバードロースクール(LLM:修士)

東京大学経済学部非常勤講師(2022年度・2023年度)

大阪経済大学非常勤講師(2018年度~2022年度)

金融審議会専門委員(2004年7月~2008年7月)

日本保険学会理事、生命保険経営学会常務理事 等

【著書】

『はじめて学ぶ少額短期保険』

出版社:保険毎日新聞社

発行年月:2024年02月

『Q&Aで読み解く保険業法』

出版社:保険毎日新聞社

発行年月:2022年07月

『はじめて学ぶ生命保険』

出版社:保険毎日新聞社

発行年月:2021年05月

松澤 登のレポート

| 日付 | タイトル | 執筆者 | 媒体 |

|---|---|---|---|

| 2025/10/15 | 芝浦電子の公開買付け-ヤゲオのTOB成立 | 松澤 登 | 研究員の眼 |

| 2025/10/09 | ソニーのパーシャル・スピンオフ-ソニーフィナンシャルの分離・上場 | 松澤 登 | 研究員の眼 |

| 2025/09/18 | 欧州委員会、Googleに制裁金-オンライン広告サービス市場での支配力濫用 | 松澤 登 | 研究員の眼 |

| 2025/09/12 | スマホ競争促進法の指針-Digital Markets Actとの比較 | 松澤 登 | 基礎研レポート |

新着記事

-

2025年10月21日

今週のレポート・コラムまとめ【10/14-10/20発行分】 -

2025年10月20日

中国の不動産関連統計(25年9月)~販売は前年減が続く -

2025年10月20日

ブルーファイナンスの課題-気候変動より低い関心が普及を阻む -

2025年10月20日

家計消費の動向(単身世帯:~2025年8月)-外食抑制と娯楽維持、単身世帯でも「メリハリ消費」の傾向 -

2025年10月20日

縮小を続ける夫婦の年齢差-平均3歳差は「第二次世界大戦直後」という事実

レポート紹介

-

研究領域

-

経済

-

金融・為替

-

資産運用・資産形成

-

年金

-

社会保障制度

-

保険

-

不動産

-

経営・ビジネス

-

暮らし

-

ジェロントロジー(高齢社会総合研究)

-

医療・介護・健康・ヘルスケア

-

政策提言

-

-

注目テーマ・キーワード

-

統計・指標・重要イベント

-

媒体

- アクセスランキング

お知らせ

-

2025年07月01日

News Release

-

2025年06月06日

News Release

-

2025年04月02日

News Release

【新型コロナ「特措法・感染症法等」改正でどう変わったか-2021年2月13日に施行された改正法の概要】【シンクタンク】ニッセイ基礎研究所は、保険・年金・社会保障、経済・金融・不動産、暮らし・高齢社会、経営・ビジネスなどの各専門領域の研究員を抱え、様々な情報提供を行っています。

新型コロナ「特措法・感染症法等」改正でどう変わったか-2021年2月13日に施行された改正法の概要のレポート Topへ

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!