- シンクタンクならニッセイ基礎研究所 >

- ジェロントロジー(高齢社会総合研究) >

- 社会活動寿命 >

- 住宅団地の多世代居住に向けた取り組み~持続可能な地域社会を築くために

2021年01月22日

文字サイズ

- 小

- 中

- 大

Q1.地域の高齢化が進むとどのような問題が生じますか?

■人口減少と高齢化が同時に進むことで、地域を持続することが困難になる

平均寿命だけでなく、健康寿命を延ばすことが、個人の人生をより豊かにすると考えられています。健康寿命の延伸は、社会活動寿命と密接に関係しており、社会活動の主要なフィールドである地域社会もそれに応じて持続的でなければなりません。

ところが、既に地域社会を維持していくこと自体課題になっているところもあります。例えば、過疎地域があります。過疎化は若年層の流出と高齢化の進行に伴って進みます。同時に、第一次産業など生産活動の担い手が不足することで、循環的であった地域経済が停滞し、平行して、店舗や診療所など生活に必要な機能が次第に失われていきます。移動手段が確保できない場合、外出の機会、対人コミュニケーション機会が損なわれ、住民の健康への影響が懸念されるようになります。そうなると地域を自立的、持続的に運営していくこと自体が厳しいものになってしまいます。

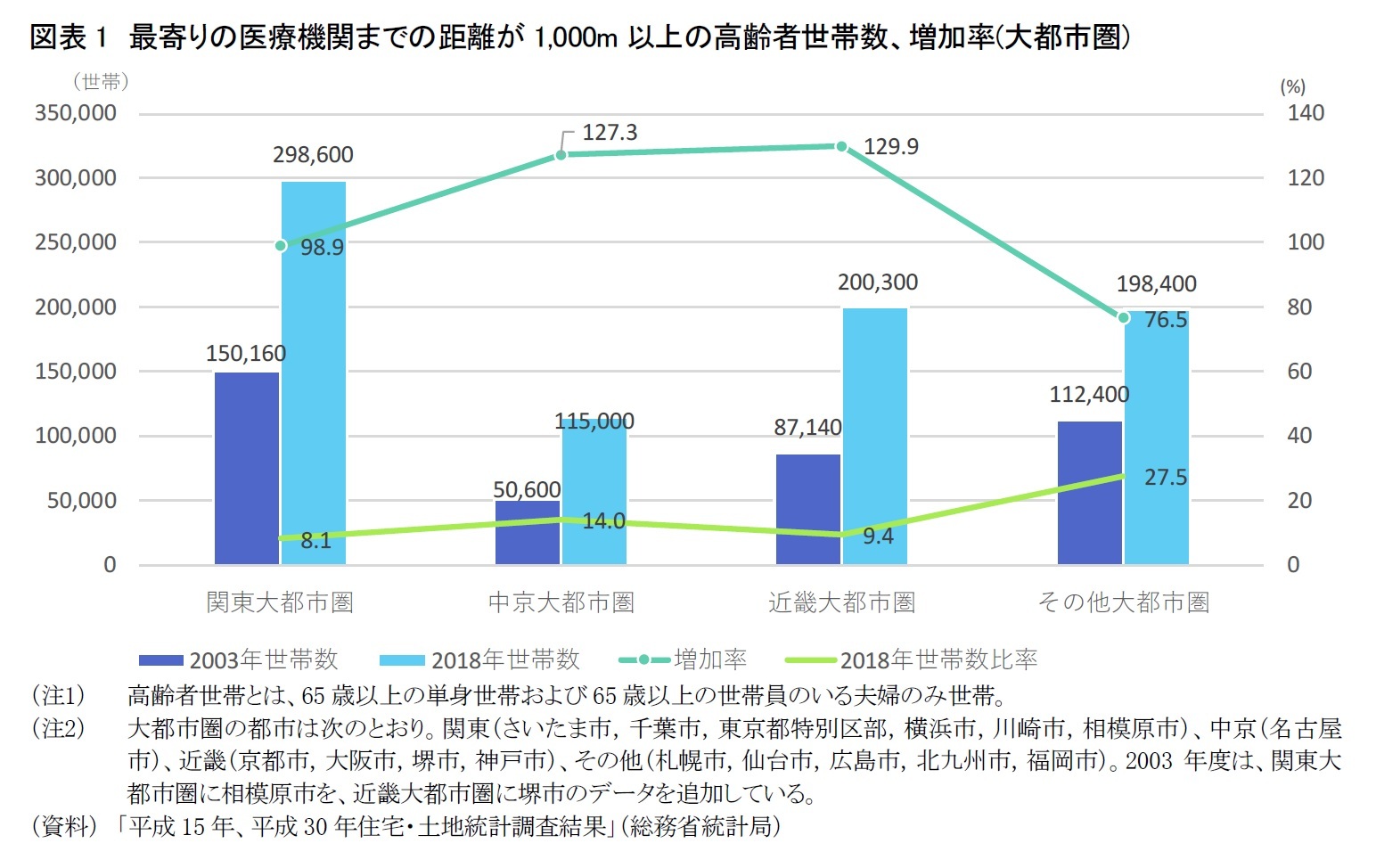

このような課題を抱える過疎地域は、主に地方圏の町村部に多いのですが1、今後、全国的に人口・世帯数が減少していくことが予測されている中で、地区単位で見れば、将来、都市部でも同様の特徴を持って進行するところが出てくることも十分考えられます。既にマイカーか公共交通を使わなければ医者に診療してもらうこともままならないという場所に暮らす高齢者世帯は、大都市圏でもかつてより増えています。

2018年に、最寄りの医療機関までの距離が1km以上の場所に暮らす高齢者世帯数は、関東大都市圏において29万8,600世帯、中京大都市圏では、11万5,000世帯、近畿大都市圏が、20万300世帯、その他の大都市圏は19万8,400世帯です。それぞれ、15年前の2003年から、14万8,400世帯、6万4,400世帯、11万3,100世帯、8万6,000世帯増加しています。(図表1)

多くの場合、元々医療機関がほとんど無い地域に暮らしていた層が、この間に高齢化したと考えてよいでしょう。増加率は、それぞれ約99%、127%、130%、77%で、特に近畿と中京でこの傾向が顕著になっています。

一方、2018年の高齢者世帯全体に対する割合は、その他の大都市圏が約28%を占めており、三大都市圏と比べ高く、特徴的です。高齢者世帯数は近畿大都市圏に匹敵しますが、三大都市圏を離れると、より不便なところに暮らす高齢者世帯の多さが見えてきます。

平均寿命だけでなく、健康寿命を延ばすことが、個人の人生をより豊かにすると考えられています。健康寿命の延伸は、社会活動寿命と密接に関係しており、社会活動の主要なフィールドである地域社会もそれに応じて持続的でなければなりません。

ところが、既に地域社会を維持していくこと自体課題になっているところもあります。例えば、過疎地域があります。過疎化は若年層の流出と高齢化の進行に伴って進みます。同時に、第一次産業など生産活動の担い手が不足することで、循環的であった地域経済が停滞し、平行して、店舗や診療所など生活に必要な機能が次第に失われていきます。移動手段が確保できない場合、外出の機会、対人コミュニケーション機会が損なわれ、住民の健康への影響が懸念されるようになります。そうなると地域を自立的、持続的に運営していくこと自体が厳しいものになってしまいます。

このような課題を抱える過疎地域は、主に地方圏の町村部に多いのですが1、今後、全国的に人口・世帯数が減少していくことが予測されている中で、地区単位で見れば、将来、都市部でも同様の特徴を持って進行するところが出てくることも十分考えられます。既にマイカーか公共交通を使わなければ医者に診療してもらうこともままならないという場所に暮らす高齢者世帯は、大都市圏でもかつてより増えています。

2018年に、最寄りの医療機関までの距離が1km以上の場所に暮らす高齢者世帯数は、関東大都市圏において29万8,600世帯、中京大都市圏では、11万5,000世帯、近畿大都市圏が、20万300世帯、その他の大都市圏は19万8,400世帯です。それぞれ、15年前の2003年から、14万8,400世帯、6万4,400世帯、11万3,100世帯、8万6,000世帯増加しています。(図表1)

多くの場合、元々医療機関がほとんど無い地域に暮らしていた層が、この間に高齢化したと考えてよいでしょう。増加率は、それぞれ約99%、127%、130%、77%で、特に近畿と中京でこの傾向が顕著になっています。

一方、2018年の高齢者世帯全体に対する割合は、その他の大都市圏が約28%を占めており、三大都市圏と比べ高く、特徴的です。高齢者世帯数は近畿大都市圏に匹敵しますが、三大都市圏を離れると、より不便なところに暮らす高齢者世帯の多さが見えてきます。

1 「過疎地域自立促進特別措置法」に基づく過疎地域市町村は、2017年4月1日時点で647あり、そのうち約20%が市部、約80%が町村部である。「過疎地域のデータバンク」(全国過疎地域自立促進連盟)による。

Q2.都市部で特に課題になる地域はどこですか?

■特に顕著な住宅団地

特に、人口が顕著に増加していた1960~1980年代に、主に市街地郊外に開発された住宅団地は、完成後40年以上経過する現在、よりその状況が深刻です。住宅団地は、完成すると一度に若い同年代層が入居することから、団地全体が同時に高齢化していくという特徴があります。

そこで誕生した子の多くは、ほぼ同時期に進学や就職、結婚などによって流出し、親世代のみになることから高齢化率が一気に高くなります。流出に比べると、新規の流入はわずかで、高齢層ばかりの世帯が居住する場所になっていきます。

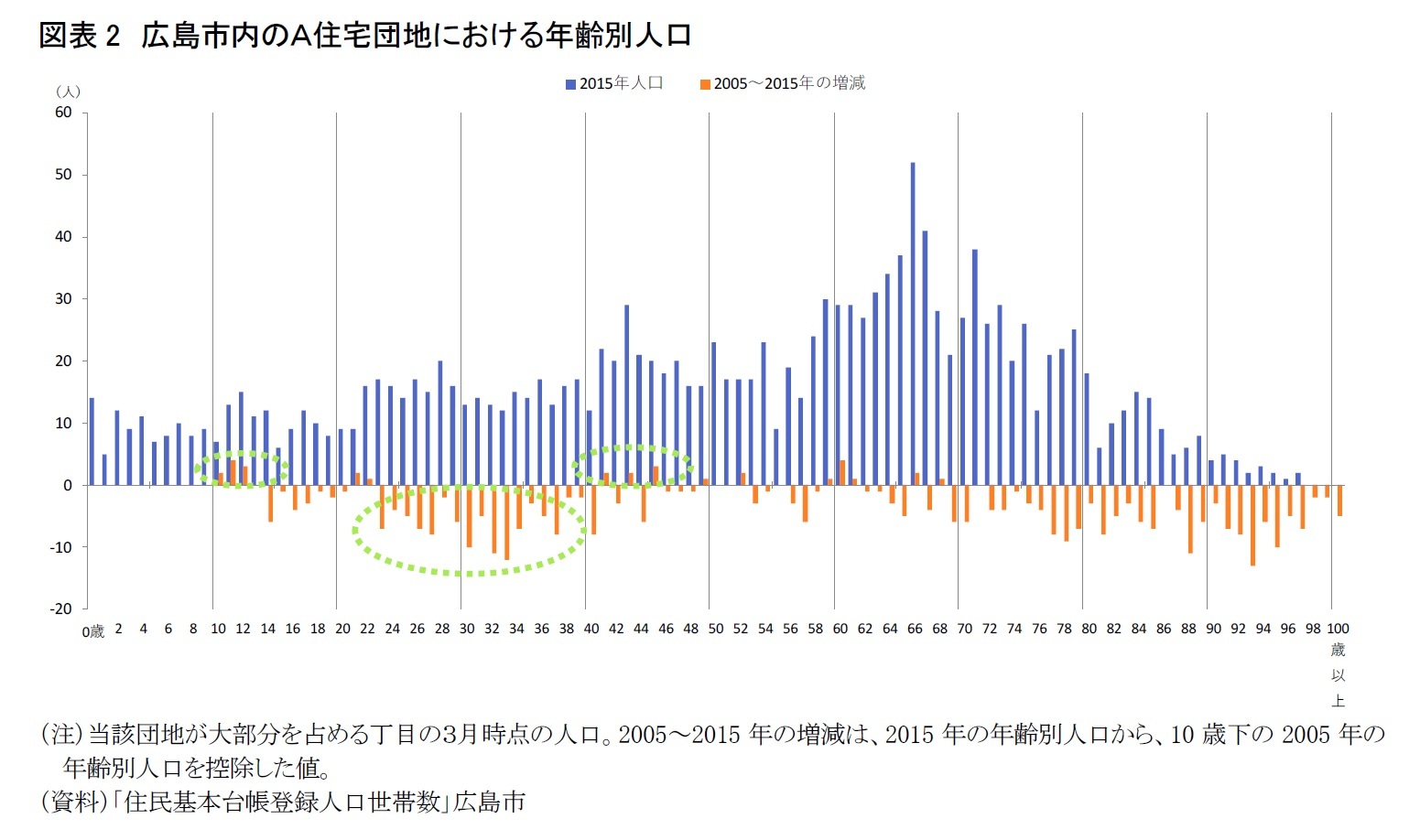

例えば、2015年時点で完成後47年経過する広島市内の戸建て住宅団地を調べたところ、2015年の人口は1,577人で10年前の2005年から221人減少しており、高齢化率は約22%から約35%に上昇していました。その間の0~64歳までの、10年後の年齢別人口増減を見ると、増加が24人に対し、減少が161人で、減少は15~30歳代で多く、進学、就職、結婚期と重なります。一方、増加は10歳代前半と40歳代が中心で、この年代の親子が何世帯か新たに流入してきたものと思われます。(図表2)

住宅団地は、都市の中心部に勤めるサラリーマン世帯の入居を想定して開発されたことから、土地利用としては住宅が主で、商業エリアはわずかです。均質的な住宅が立ち並ぶ中、1~2軒あった商店も、居住人口が減少し、高齢化率が高くなってきて、商圏購買力が低下すれば撤退を余儀なくされます。高齢者にとってより暮らしにくい環境になってしまうことになります。

特に、人口が顕著に増加していた1960~1980年代に、主に市街地郊外に開発された住宅団地は、完成後40年以上経過する現在、よりその状況が深刻です。住宅団地は、完成すると一度に若い同年代層が入居することから、団地全体が同時に高齢化していくという特徴があります。

そこで誕生した子の多くは、ほぼ同時期に進学や就職、結婚などによって流出し、親世代のみになることから高齢化率が一気に高くなります。流出に比べると、新規の流入はわずかで、高齢層ばかりの世帯が居住する場所になっていきます。

例えば、2015年時点で完成後47年経過する広島市内の戸建て住宅団地を調べたところ、2015年の人口は1,577人で10年前の2005年から221人減少しており、高齢化率は約22%から約35%に上昇していました。その間の0~64歳までの、10年後の年齢別人口増減を見ると、増加が24人に対し、減少が161人で、減少は15~30歳代で多く、進学、就職、結婚期と重なります。一方、増加は10歳代前半と40歳代が中心で、この年代の親子が何世帯か新たに流入してきたものと思われます。(図表2)

住宅団地は、都市の中心部に勤めるサラリーマン世帯の入居を想定して開発されたことから、土地利用としては住宅が主で、商業エリアはわずかです。均質的な住宅が立ち並ぶ中、1~2軒あった商店も、居住人口が減少し、高齢化率が高くなってきて、商圏購買力が低下すれば撤退を余儀なくされます。高齢者にとってより暮らしにくい環境になってしまうことになります。

国土交通省が2017年に全国の市区町村に対し実施した調査2によると、このような課題を抱える住宅団地は、全国に約3,000団地所在しており3、所在する市区町村は、それら住宅団地における問題意識として、「地区の高齢化」、「生活利便性の低下」の他、「空き家の増加」、「交通機能の低下」、「コミュニティの弱体化」といった点を多く指摘しています4。

2 「住宅団地の実態調査~現状及び国土交通省の取組について~」(国土交通省住宅局市街地整備課)。1,724市区町村が回答。

3 本調査における住宅団地は、国が示すニュータウンに該当するものの他、計画的に開発され、一斉入居等住宅団地特有の要因によって課題が顕在化している概ね5㏊以上の住宅団地として当該市区町村が把握しているものを対象としている。

4 1,724のうち、350市区町村が回答。

2 「住宅団地の実態調査~現状及び国土交通省の取組について~」(国土交通省住宅局市街地整備課)。1,724市区町村が回答。

3 本調査における住宅団地は、国が示すニュータウンに該当するものの他、計画的に開発され、一斉入居等住宅団地特有の要因によって課題が顕在化している概ね5㏊以上の住宅団地として当該市区町村が把握しているものを対象としている。

4 1,724のうち、350市区町村が回答。

Q3.課題を解決するにはどのようなまちづくりが必要ですか?

■求められる多世代居住の推進

このように、人口減少と高齢化の急速な進行に伴い、様々な課題を抱える住宅団地において、それらの課題を解決しながら、持続可能な地域社会を築いていくには、何より高齢者層に偏った居住者構成を、多世代がバランスよく暮らすように変えていく必要があります。

そのためには、現状において非常に限定的な若い世帯の流入を増やしていくことしかありません。問題は、それをどのように行うかです。ここでは、3つの先進事例を紹介します。

このように、人口減少と高齢化の急速な進行に伴い、様々な課題を抱える住宅団地において、それらの課題を解決しながら、持続可能な地域社会を築いていくには、何より高齢者層に偏った居住者構成を、多世代がバランスよく暮らすように変えていく必要があります。

そのためには、現状において非常に限定的な若い世帯の流入を増やしていくことしかありません。問題は、それをどのように行うかです。ここでは、3つの先進事例を紹介します。

<福岡市郊外低層住宅地の容積率緩和>

福岡市は、2012年に、比較的高齢化の進行が早い郊外低層住宅団地の容積率を緩和し、子育て世帯のニーズに合わせたゆとりある居住空間の確保や、二世帯住宅を建築しやすくすることで、若い世帯の定住化を促すことにしました。具体的には、従前の第一種低層住居専用地域で建ぺい率40%、容積率60%、敷地境界からの建物外壁面の後退距離1m以上と指定されていた約2,131haの全域について、建ぺい率を50%、容積率を80%に緩和するものです。いずれも市の中心部から最も離れた市域境に集中しています。5

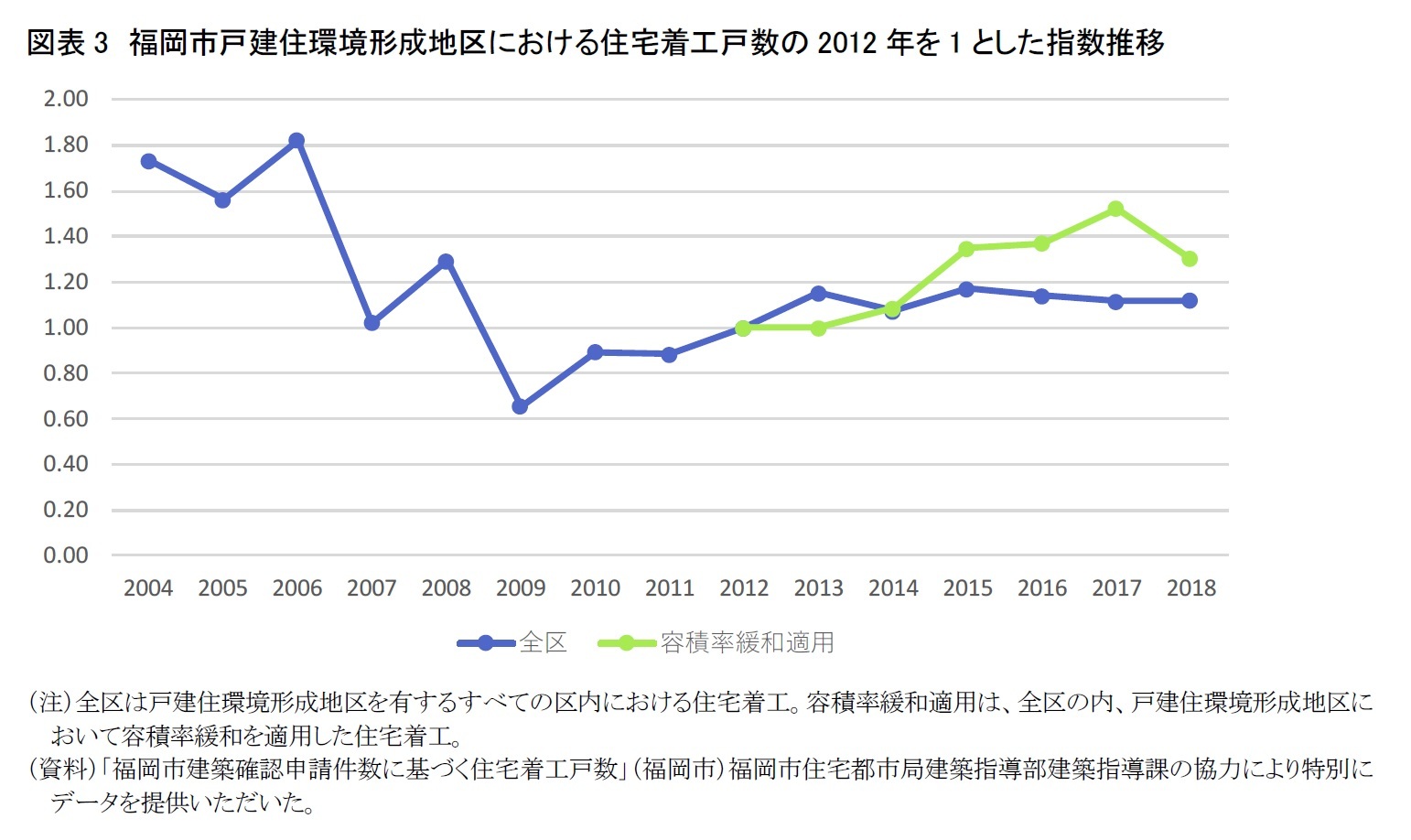

制度導入から10年近く経過したことから、その効果を把握するため、当該地区における容積率緩和を適用した住宅着工戸数と、地区が含まれる全区の着工戸数を、制度を導入した2012年を1とする指数の推移で比較してみました。制度導入間もない2014年までは全区と概ね同様の水準ですが、2015年以降は容積率緩和を適用した方の増加幅が大きくなっており、制度導入の効果が感じられる結果となっています。(図表3)

もちろん着工戸数の増加は、他の要因も考えられることから制度導入だけの効果とは言い切れません。また、これだけでは、若い世帯の居住が増えたのかどうか定かではありません。しかし、筆者は制度導入直後の2012年と、2019年に現地の同じ地区を訪れて住宅立地の様子を詳しく見てきました。その際、外構に置かれた子ども用自転車や玩具などの様子から、明らかに小さい子がいる世帯だと分かる比較的新しい住宅が増えていることを確認しました。一定以上の容積率緩和効果が現れていると考えてよいと思います。

福岡市は、2012年に、比較的高齢化の進行が早い郊外低層住宅団地の容積率を緩和し、子育て世帯のニーズに合わせたゆとりある居住空間の確保や、二世帯住宅を建築しやすくすることで、若い世帯の定住化を促すことにしました。具体的には、従前の第一種低層住居専用地域で建ぺい率40%、容積率60%、敷地境界からの建物外壁面の後退距離1m以上と指定されていた約2,131haの全域について、建ぺい率を50%、容積率を80%に緩和するものです。いずれも市の中心部から最も離れた市域境に集中しています。5

制度導入から10年近く経過したことから、その効果を把握するため、当該地区における容積率緩和を適用した住宅着工戸数と、地区が含まれる全区の着工戸数を、制度を導入した2012年を1とする指数の推移で比較してみました。制度導入間もない2014年までは全区と概ね同様の水準ですが、2015年以降は容積率緩和を適用した方の増加幅が大きくなっており、制度導入の効果が感じられる結果となっています。(図表3)

もちろん着工戸数の増加は、他の要因も考えられることから制度導入だけの効果とは言い切れません。また、これだけでは、若い世帯の居住が増えたのかどうか定かではありません。しかし、筆者は制度導入直後の2012年と、2019年に現地の同じ地区を訪れて住宅立地の様子を詳しく見てきました。その際、外構に置かれた子ども用自転車や玩具などの様子から、明らかに小さい子がいる世帯だと分かる比較的新しい住宅が増えていることを確認しました。一定以上の容積率緩和効果が現れていると考えてよいと思います。

5 詳細は、「まちづくりレポート|都心と郊外、ふたつの再生戦略福岡市の都市再生と低層住宅地の容積率緩和」参照https://www.nli-research.co.jp/report/detail/id=40540?site=nli

(2021年01月22日「ジェロントロジーレポート」)

このレポートの関連カテゴリ

03-3512-1814

経歴

- 【職歴】

1994年 (株)住宅・都市問題研究所入社

2004年 ニッセイ基礎研究所

2020年より現職

・技術士(建設部門、都市及び地方計画)

【加入団体等】

・我孫子市都市計画審議会委員

・日本建築学会

・日本都市計画学会

塩澤 誠一郎のレポート

| 日付 | タイトル | 執筆者 | 媒体 |

|---|---|---|---|

| 2025/07/08 | 住宅を社会的資産に-ストック型社会における住宅のあり方 | 塩澤 誠一郎 | 基礎研マンスリー |

| 2025/06/25 | 住宅を社会的資産に~ストック型社会における住宅のあり方~ | 塩澤 誠一郎 | 研究員の眼 |

| 2025/04/09 | 「計画修繕」は、安定的な入居確保に必須の経営手法~民間賃貸住宅における計画修繕の普及に向けて~ | 塩澤 誠一郎 | 基礎研レポート |

| 2024/08/13 | 空き家の管理、どうする?~空き家の管理を委託する際、意識すべき3つのこと~ | 塩澤 誠一郎 | 研究員の眼 |

新着記事

-

2025年10月17日

EUの金融システムのリスクと脆弱性(2025秋)-欧州の3つの金融監督当局の合同委員会報告書 -

2025年10月17日

日本における「老衰死」増加の背景 -

2025年10月17日

選択と責任──消費社会の二重構造(1)-欲望について考える(2) -

2025年10月17日

首都圏の中古マンション価格~隣接する行政区単位での価格差は?~ -

2025年10月17日

「SDGs疲れ」のその先へ-2015年9月国連採択から10年、2030年に向け問われる「実装力」

レポート紹介

-

研究領域

-

経済

-

金融・為替

-

資産運用・資産形成

-

年金

-

社会保障制度

-

保険

-

不動産

-

経営・ビジネス

-

暮らし

-

ジェロントロジー(高齢社会総合研究)

-

医療・介護・健康・ヘルスケア

-

政策提言

-

-

注目テーマ・キーワード

-

統計・指標・重要イベント

-

媒体

- アクセスランキング

お知らせ

-

2025年07月01日

News Release

-

2025年06月06日

News Release

-

2025年04月02日

News Release

【住宅団地の多世代居住に向けた取り組み~持続可能な地域社会を築くために】【シンクタンク】ニッセイ基礎研究所は、保険・年金・社会保障、経済・金融・不動産、暮らし・高齢社会、経営・ビジネスなどの各専門領域の研究員を抱え、様々な情報提供を行っています。

住宅団地の多世代居住に向けた取り組み~持続可能な地域社会を築くためにのレポート Topへ

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!