- シンクタンクならニッセイ基礎研究所 >

- 暮らし >

- 若年層市場・マーケット >

- 「小さな恋のうた」は誰の唄か-SNS時代の若者の音楽消費文化について考える

2020年12月28日

文字サイズ

- 小

- 中

- 大

1――流行歌とテレビ

Z世代とそれ以前の世代では、音楽に対する向き合い方も異なる。例えば「ザ・ベストテン」は昭和を代表する歌謡番組として最高視聴率41.9%を記録するなど、当時の音楽トレンドを発信し、大衆文化を生み出す機能を担っていた。平成に入ってからはトレンディードラマのヒットの煽りを受け、JPOPの黄金期が到来し、数多くのヒット曲が誕生した。1975年にはカラーテレビ普及率は9割を超え、テレビが音楽の流行を牽引していった。また、90年代に入るまで1世帯当たりのテレビ保有台数が2台を超えることはなく、家族は1台のテレビをシェアしていたため、音楽番組も家族一緒に視聴されることが普通だった。そのため、幅広い世代で流行歌が認知されていた。しかし、インターネットの登場により音楽は流行から個性の時代へと転換していく1。

1 流行歌以外に自身の嗜好として音楽を楽しむ人々もそれ以前にいたが、それがより顕著となったという意味。

Z世代とそれ以前の世代では、音楽に対する向き合い方も異なる。例えば「ザ・ベストテン」は昭和を代表する歌謡番組として最高視聴率41.9%を記録するなど、当時の音楽トレンドを発信し、大衆文化を生み出す機能を担っていた。平成に入ってからはトレンディードラマのヒットの煽りを受け、JPOPの黄金期が到来し、数多くのヒット曲が誕生した。1975年にはカラーテレビ普及率は9割を超え、テレビが音楽の流行を牽引していった。また、90年代に入るまで1世帯当たりのテレビ保有台数が2台を超えることはなく、家族は1台のテレビをシェアしていたため、音楽番組も家族一緒に視聴されることが普通だった。そのため、幅広い世代で流行歌が認知されていた。しかし、インターネットの登場により音楽は流行から個性の時代へと転換していく1。

1 流行歌以外に自身の嗜好として音楽を楽しむ人々もそれ以前にいたが、それがより顕著となったという意味。

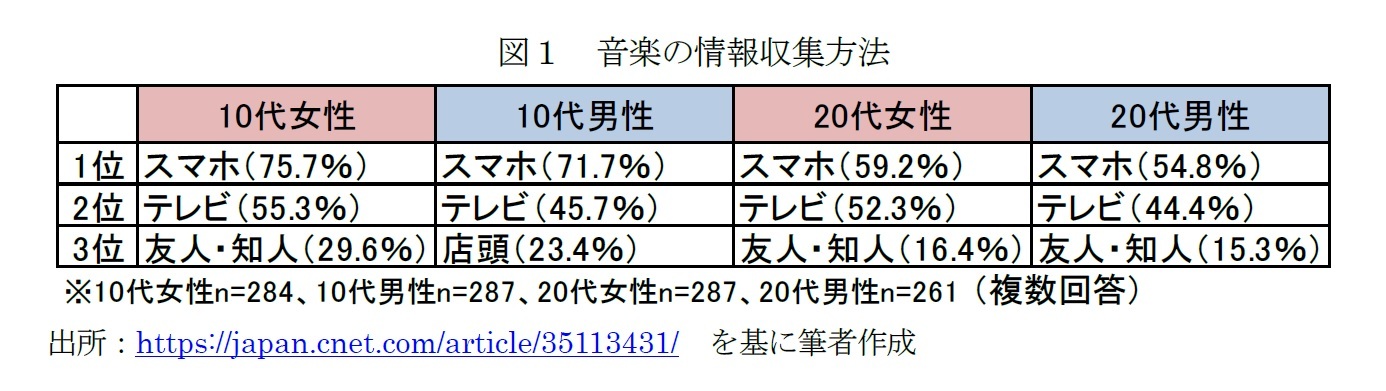

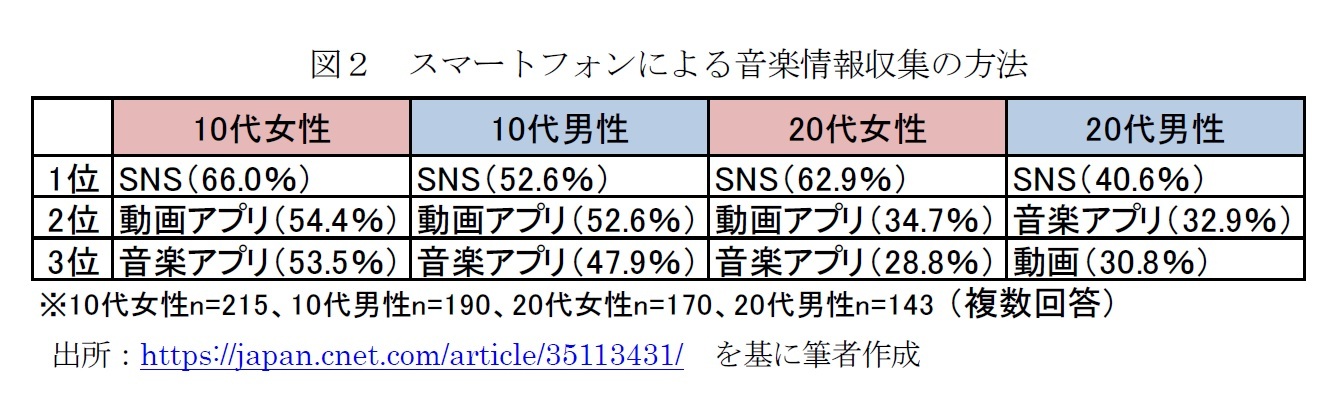

2「若者は「音楽」を“目”でも楽しむ--スマホ画面から読み解く実態 」https://japan.cnet.com/article/35113431/

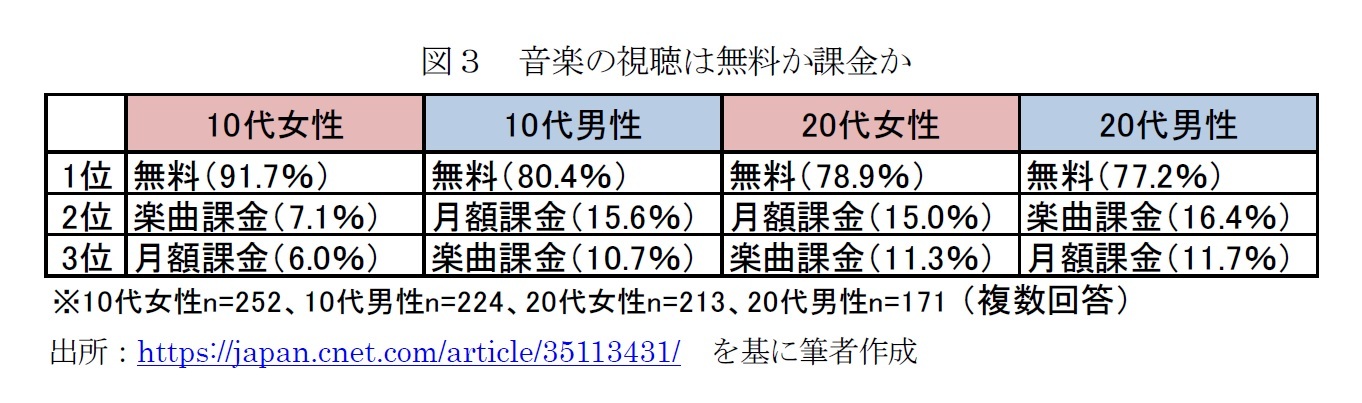

これは以前、筆者が若者に関するレポートで紹介したフリーミアムの特徴の一側面と言えるだろう。フリーミアムとは、基本的なサービスや製品は無料で提供し、さらに高度なサービスや機能については課金を必要とする仕組みのビジネスモデルのことである。20世紀から、商品を無料で配ったり、またはある商品を無料と称し、呼び水として他の商品を売ったりするというようなビジネスモデルは存在していた。「タダより高いものはない」という言葉があるように、無料で商品をもらった以上の対価を期待されるという意識は、我々に深く根付いている。無料で商品をあげるという「行為」の対価として、結局は金を使わせるのが20世紀の「無料」のビジネスモデルといえるだろう。

一方で21世紀の「無料」はそのビジネスモデルにおいて性質が異なる。2009年にクリス・アンダーソンの「フリー〈無料〉からお金を生みだす新戦略」がベストセラーになったことを覚えている人もいるかもしれない。彼によると主にデジタルコンテンツは無料であることを前提に、それゆえに収益を生み出す仕掛けの必要があるという。21世紀の「無料」は、その多くがサービスを無料で使用するユーザーである「フリーライダー」と、一部の課金ユーザーである「プレミアムユーザー」の2つの存在で成り立っている。無料で最低限の機能を使えればよいと考えるフリーライダーと、課金することで得られる便益に対して価値を見出すプレミアムユーザーは、一つのサービス内で住みわけがされており、支払いたいと思う消費者の存在によってそのサービスが継続していると言える。また従来の「無料」と同様に、フリーライダーはサービスを無料で利用する対価として、サービス利用時に広告視聴が強要されることも一般的である。

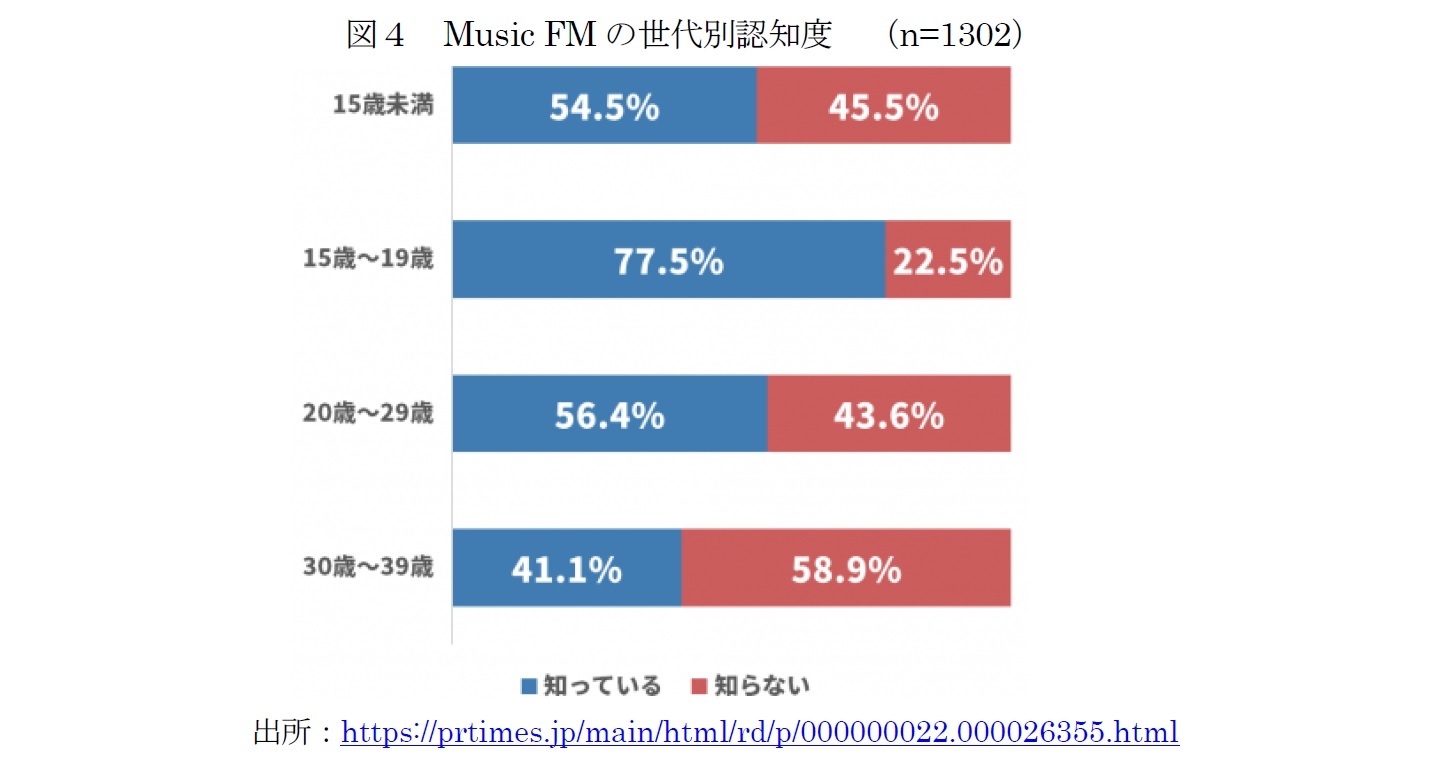

株式会社テスティーとCNET Japanの同調査では、音楽を視聴する際のアプリを聞いているが、性年代問わず、「YouTube」の利用率が最も高く10代女性で62.8%、20代女性で65.3%、10代男性で54.3%、20代男性で45.5%となった。YouTubeは動画視聴アプリではあるが音楽を聴くツールとして定着していることがわかる。Z世代は、この21世紀の「無料」が物心ついた時には既に整っていた世代である。Z世代では、そもそもデジタルコンテンツが有料であるという認識すら持っていないものも多い。言い換えれば無料であることを疑わない世代でもある。そのため、インターネットに漂うコンテンツに対して、著作権があるという認識を持っている者も少なく、SNSなどで著作権を侵害している画像を無自覚に投稿したり、海賊版の動画やマンガを当たり前のように閲覧するなど、ネットリテラシーに対して意識が低い傾向がある。上述した音楽視聴アプリの調査では、性年代問わずYouTubeに次いで違法音楽アプリである「Music Box(FM)」が2位であった。特に10代女性は4割が使用していた。彼らの多くが違法性のあるアプリであると言う事を認識していない、あるいは罪として重く受け止めていないと考えられる。

ナイル株式会社による「『Music FM』の利用実態に関するアンケート」3によれば、Music FMの認知度は15歳~19歳で77.5%だったという。また利用率を見ると15歳~19歳の77.1%が一度は利用したことがあるという。

一方で21世紀の「無料」はそのビジネスモデルにおいて性質が異なる。2009年にクリス・アンダーソンの「フリー〈無料〉からお金を生みだす新戦略」がベストセラーになったことを覚えている人もいるかもしれない。彼によると主にデジタルコンテンツは無料であることを前提に、それゆえに収益を生み出す仕掛けの必要があるという。21世紀の「無料」は、その多くがサービスを無料で使用するユーザーである「フリーライダー」と、一部の課金ユーザーである「プレミアムユーザー」の2つの存在で成り立っている。無料で最低限の機能を使えればよいと考えるフリーライダーと、課金することで得られる便益に対して価値を見出すプレミアムユーザーは、一つのサービス内で住みわけがされており、支払いたいと思う消費者の存在によってそのサービスが継続していると言える。また従来の「無料」と同様に、フリーライダーはサービスを無料で利用する対価として、サービス利用時に広告視聴が強要されることも一般的である。

株式会社テスティーとCNET Japanの同調査では、音楽を視聴する際のアプリを聞いているが、性年代問わず、「YouTube」の利用率が最も高く10代女性で62.8%、20代女性で65.3%、10代男性で54.3%、20代男性で45.5%となった。YouTubeは動画視聴アプリではあるが音楽を聴くツールとして定着していることがわかる。Z世代は、この21世紀の「無料」が物心ついた時には既に整っていた世代である。Z世代では、そもそもデジタルコンテンツが有料であるという認識すら持っていないものも多い。言い換えれば無料であることを疑わない世代でもある。そのため、インターネットに漂うコンテンツに対して、著作権があるという認識を持っている者も少なく、SNSなどで著作権を侵害している画像を無自覚に投稿したり、海賊版の動画やマンガを当たり前のように閲覧するなど、ネットリテラシーに対して意識が低い傾向がある。上述した音楽視聴アプリの調査では、性年代問わずYouTubeに次いで違法音楽アプリである「Music Box(FM)」が2位であった。特に10代女性は4割が使用していた。彼らの多くが違法性のあるアプリであると言う事を認識していない、あるいは罪として重く受け止めていないと考えられる。

ナイル株式会社による「『Music FM』の利用実態に関するアンケート」3によれば、Music FMの認知度は15歳~19歳で77.5%だったという。また利用率を見ると15歳~19歳の77.1%が一度は利用したことがあるという。

利用経験がある人に対して理由も聞いているが「無料だから」が最多で74.7%であった。無料で使えることがこのアプリを利用する理由であるユーザーにとって、他のサブスクサービスは無料で使用できない、もしくは有料でないと機能に制限がかかってしまうという時点で「利用意向なし」となってしまうのである。実際にユーザーの42.3%が「有料ならMusic FMを使わない」と回答している。このように、それ以前の世代がCDやレコード購入の代わりに、ラジオやテレビの音源をカセットテープに録音したり、CD購入費を抑えるためにレンタルしていたように、現代の若者は、合法、違法という違いはあるが、音楽は無料で消費するものという価値観が定着しているのである。これは筆者の試論ではあるが、CDを購入する若者がいなくなったわけではなく、CDを購入する動機が音楽を消費するという動機から、好きなアーティストに対するロイヤルティの表れであったり、購入者特典という物質的なノベルティを手に入れることが、主な動機へと変化しているものと考えられる。まさにオタク的消費の性質と同様に、購入したという事実が精神的充足に繋がっているのである。そのため、そのアーティストに高いロイヤリティがなかったり、CDを所有したいという欲がない限り、無料で視聴したり、サブスクリプションという選択がとられているのである。

3『Music FM』の利用実態に関するアンケートを実施!7割以上が「使っている/使っていた」と回答(アプリ紹介サービス「Appliv」調べ)https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000022.000026355.html

3『Music FM』の利用実態に関するアンケートを実施!7割以上が「使っている/使っていた」と回答(アプリ紹介サービス「Appliv」調べ)https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000022.000026355.html

4――ボカロと歌い手

またZ世代の特徴として「ボーカロイドネイティブ」が挙げられる。ボーカロイド(ボカロ)はメロディーと歌詞を入力することで、サンプリングされた人の声を元にした歌声を合成することができる技術である。「VOCALOID2」を採用した「初音ミク」が発売された2007年以降、ネット上を中心にボカロをメインボーカルに起用した楽曲が数多く発表されるようになった。Z世代以前の消費者は肉声で歌われる歌と比較し、抵抗感を示した者も多かったが、Z世代はボカロを受け入れる土壌が出来上がった後に生まれた世代である。

例えば2011年にリリースされた『千本桜』は、2012年8月に行われた、レコチョクによる「好きなボカロ曲ランキング」調査において、1位を獲得した人気のあるボカロ曲である。『千本桜』は2013年には、トヨタ自動車『アクア』のCMソングとして使用されたり、2015年9月23日には、テレビ朝日の「ミュージックステーション」で初音ミクが番組史上初のバーチャルシンガーとして歌唱するなど、大衆メディアで扱われることも多くなった。同年12月31日には、歌手の小林幸子が第66回NHK紅白歌合戦で歌唱するなど、大衆のボカロに対する意識を変えた楽曲といえるかもしれない。

またZ世代以前のアーティストでボカロを受容した人々は、メジャー曲にもボカロテイストを加えたり、ボカロ曲のクリエイターである「ボカロP(ボーカロイドプロデューサー)」からメジャーデビューする者も現れるようになった。『Lemon』 や『パプリカ』などの大ヒット曲を持つ米津玄師も元々「ハチ」という名で活動していたボカロPであり、彼らの活躍により日本の音楽業界にボカロチックな楽曲が受け入れられるようになったと言えるだろう。

ボカロと親和性が高いのが歌い手文化である。「歌い手4」とは、主に既存の曲やボカロ曲に自分の歌を載せて動画を投稿する人を指し、ニコニコ動画やYouTubeなどの動画サイトを中心に活動している。彼らはアマチュアシンガーということもあり、プロが歌った楽曲だけでなく、肉声で歌われていないボカロのために作られた楽曲を歌うことで、自身の歌唱力を披露してきた経緯がある。そのため、一概にボカロ曲といってもボーカロイドが歌った曲だけでなく、ボカロが歌うことを想定した曲を歌い手が歌った楽曲も含まれることが一般的であり、彼らの存在もボカロ人気に一役買った。

4 もともと「歌い手」という言葉自体、「歌手ではない」「そんなに大それたものではない」という意味で使われ始めた

またZ世代の特徴として「ボーカロイドネイティブ」が挙げられる。ボーカロイド(ボカロ)はメロディーと歌詞を入力することで、サンプリングされた人の声を元にした歌声を合成することができる技術である。「VOCALOID2」を採用した「初音ミク」が発売された2007年以降、ネット上を中心にボカロをメインボーカルに起用した楽曲が数多く発表されるようになった。Z世代以前の消費者は肉声で歌われる歌と比較し、抵抗感を示した者も多かったが、Z世代はボカロを受け入れる土壌が出来上がった後に生まれた世代である。

例えば2011年にリリースされた『千本桜』は、2012年8月に行われた、レコチョクによる「好きなボカロ曲ランキング」調査において、1位を獲得した人気のあるボカロ曲である。『千本桜』は2013年には、トヨタ自動車『アクア』のCMソングとして使用されたり、2015年9月23日には、テレビ朝日の「ミュージックステーション」で初音ミクが番組史上初のバーチャルシンガーとして歌唱するなど、大衆メディアで扱われることも多くなった。同年12月31日には、歌手の小林幸子が第66回NHK紅白歌合戦で歌唱するなど、大衆のボカロに対する意識を変えた楽曲といえるかもしれない。

またZ世代以前のアーティストでボカロを受容した人々は、メジャー曲にもボカロテイストを加えたり、ボカロ曲のクリエイターである「ボカロP(ボーカロイドプロデューサー)」からメジャーデビューする者も現れるようになった。『Lemon』 や『パプリカ』などの大ヒット曲を持つ米津玄師も元々「ハチ」という名で活動していたボカロPであり、彼らの活躍により日本の音楽業界にボカロチックな楽曲が受け入れられるようになったと言えるだろう。

ボカロと親和性が高いのが歌い手文化である。「歌い手4」とは、主に既存の曲やボカロ曲に自分の歌を載せて動画を投稿する人を指し、ニコニコ動画やYouTubeなどの動画サイトを中心に活動している。彼らはアマチュアシンガーということもあり、プロが歌った楽曲だけでなく、肉声で歌われていないボカロのために作られた楽曲を歌うことで、自身の歌唱力を披露してきた経緯がある。そのため、一概にボカロ曲といってもボーカロイドが歌った曲だけでなく、ボカロが歌うことを想定した曲を歌い手が歌った楽曲も含まれることが一般的であり、彼らの存在もボカロ人気に一役買った。

4 もともと「歌い手」という言葉自体、「歌手ではない」「そんなに大それたものではない」という意味で使われ始めた

5――初音ミクと『メルト』と「歌ってみた」5

初音ミクが発売されるとオリジナル曲を歌わせて投稿する人々が登場し始めた。それ以前のアマチュアアーティストがニコニコ動画やYouTube6に楽曲を投稿しても、キーワードによる検索が中心であったため、知名度がないと再生されるまでに漕ぎ着けないことが多かった。しかし、初音ミクを経由させることによって、「初音ミク」というタグが共有され、リスナーを確保することができたのである。一方でボカロPは同人音楽出身の人物が多かったり、アニソンやキャラソンのカバーも多かったため、オリジナル曲もアニメ系の文脈で捉えられていた。

しかし2007年12月にryoが投稿した『メルト』の登場でボカロ文化は変容していく事となる。今でこそ「歌ってみた」と言えば大抵ボカロ曲を歌った動画を指すが、ニコニコ動画における「歌ってみた」文化の歴史は初音ミクよりも古く、あくまでもアマチュア歌手が歌う動画全般を指していた。しかし初音ミクでなくとも成立する歌詞とJPOP要素を持っていた『メルト』は、多数の「歌ってみた」動画を生みだし、ニコニコ動画ランキングを占拠する「メルトショック」なる現象を生み出した。リスナーの視線が初音ミクからクリエイターへと移るきっかけになったと言われることも多く、ボカロPや歌い手そのものに濃いファンが付き始めたきっかけとも言えるかもしれない。初音ミクの人気とともに歌い手文化自体も広く浸透していき、歌い手からメジャーデビューする者もあらわれるほど人気となった。「歌ってみた」コンテンツは、2019年ニコニコ動画内の動画につけられたタグランキングTOP3に入るなど、ニコニコ動画の人気を牽引している。

5 「ボカロ曲の流行の変遷と「ボカロっぽさ」についての考察(1)初音ミク主体の黎明期からクリエイター主体のVOCAROCKへ」を基に執筆。本レポートでは主にメルトショックについて引用しているが、ボカロ文化全体の変遷については当記事を参照されたい。https://news.yahoo.co.jp/articles/96618a84a05562c4dcf94c8b21e6c36493bffc05

6 海外志向のアーティストはMy Spaceなども利用していた

初音ミクが発売されるとオリジナル曲を歌わせて投稿する人々が登場し始めた。それ以前のアマチュアアーティストがニコニコ動画やYouTube6に楽曲を投稿しても、キーワードによる検索が中心であったため、知名度がないと再生されるまでに漕ぎ着けないことが多かった。しかし、初音ミクを経由させることによって、「初音ミク」というタグが共有され、リスナーを確保することができたのである。一方でボカロPは同人音楽出身の人物が多かったり、アニソンやキャラソンのカバーも多かったため、オリジナル曲もアニメ系の文脈で捉えられていた。

しかし2007年12月にryoが投稿した『メルト』の登場でボカロ文化は変容していく事となる。今でこそ「歌ってみた」と言えば大抵ボカロ曲を歌った動画を指すが、ニコニコ動画における「歌ってみた」文化の歴史は初音ミクよりも古く、あくまでもアマチュア歌手が歌う動画全般を指していた。しかし初音ミクでなくとも成立する歌詞とJPOP要素を持っていた『メルト』は、多数の「歌ってみた」動画を生みだし、ニコニコ動画ランキングを占拠する「メルトショック」なる現象を生み出した。リスナーの視線が初音ミクからクリエイターへと移るきっかけになったと言われることも多く、ボカロPや歌い手そのものに濃いファンが付き始めたきっかけとも言えるかもしれない。初音ミクの人気とともに歌い手文化自体も広く浸透していき、歌い手からメジャーデビューする者もあらわれるほど人気となった。「歌ってみた」コンテンツは、2019年ニコニコ動画内の動画につけられたタグランキングTOP3に入るなど、ニコニコ動画の人気を牽引している。

5 「ボカロ曲の流行の変遷と「ボカロっぽさ」についての考察(1)初音ミク主体の黎明期からクリエイター主体のVOCAROCKへ」を基に執筆。本レポートでは主にメルトショックについて引用しているが、ボカロ文化全体の変遷については当記事を参照されたい。https://news.yahoo.co.jp/articles/96618a84a05562c4dcf94c8b21e6c36493bffc05

6 海外志向のアーティストはMy Spaceなども利用していた

6――『小さな恋のうた』は誰の唄か

歌い手はボカロ曲に限らずカバー曲などでも支持されている。この背景には、かつてはメジャーアーティストが無料でインターネット上に楽曲を投稿することが少なく、彼らの曲を聴くにはCDの入手が必要とされていたことが挙げられる。CD音源などをそのままアップロードすることは著作権の侵害となり投稿が削除されることが一般的であるが、カバーソング(歌ってみた)としてアップロードされた曲は二次創作として認められ、投稿削除がされにくい。そのため、本家が歌った曲の代わりに歌い手が歌ったバージョンが聞かれることも多かった。併せてニコニコ動画の音源だけをMP3データとしてダウンロードし、スマートフォンで聞くと言う行為も横行していた。音楽コンテンツという位置づけであった「歌ってみた」においては、好きな歌い手の音楽をダウンロードし、ニコニコ動画を開かなくとも(インターネットがない環境でも)楽曲を楽しむユーザーも多数いた。また、2012年から始まったニコニコ超パーティー(超会議)やニコニコ町会議と呼ばれる大型オフ会に「歌ってみた」のステージがあり、人気の歌い手がそこでパフォーマンスを披露している。ニコニコ動画という狭い範囲ではあるが、歌い手間で差別化がされており、アマチュアながら7もそれぞれにファンがついているのである。

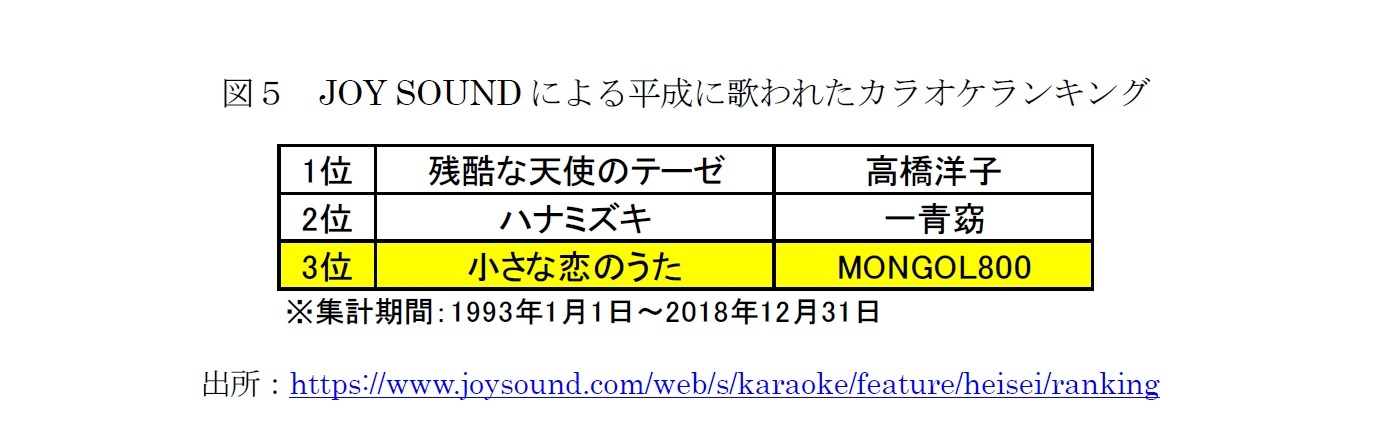

このように歌い手文化が定着することで、音楽アプリで音楽を視聴する若者は、楽曲を歌う元ネタのアーティストよりも誰が歌っているかを重視するようになり、元のアーティストよりも歌い手バージョンを好んだり、有名歌い手が歌っているものが、その人のオリジナル曲だと誤認しているものもいる。例えばDAM平成カラオケランキングで3位だったMONGOL800の『小さな恋のうた』はYouTubeでは3000万回再生されているが、歌い手の天月が歌ったバージョンは9000万回再生されており、こちらをオリジナルであると誤認している者もいるようだ。

歌い手はボカロ曲に限らずカバー曲などでも支持されている。この背景には、かつてはメジャーアーティストが無料でインターネット上に楽曲を投稿することが少なく、彼らの曲を聴くにはCDの入手が必要とされていたことが挙げられる。CD音源などをそのままアップロードすることは著作権の侵害となり投稿が削除されることが一般的であるが、カバーソング(歌ってみた)としてアップロードされた曲は二次創作として認められ、投稿削除がされにくい。そのため、本家が歌った曲の代わりに歌い手が歌ったバージョンが聞かれることも多かった。併せてニコニコ動画の音源だけをMP3データとしてダウンロードし、スマートフォンで聞くと言う行為も横行していた。音楽コンテンツという位置づけであった「歌ってみた」においては、好きな歌い手の音楽をダウンロードし、ニコニコ動画を開かなくとも(インターネットがない環境でも)楽曲を楽しむユーザーも多数いた。また、2012年から始まったニコニコ超パーティー(超会議)やニコニコ町会議と呼ばれる大型オフ会に「歌ってみた」のステージがあり、人気の歌い手がそこでパフォーマンスを披露している。ニコニコ動画という狭い範囲ではあるが、歌い手間で差別化がされており、アマチュアながら7もそれぞれにファンがついているのである。

このように歌い手文化が定着することで、音楽アプリで音楽を視聴する若者は、楽曲を歌う元ネタのアーティストよりも誰が歌っているかを重視するようになり、元のアーティストよりも歌い手バージョンを好んだり、有名歌い手が歌っているものが、その人のオリジナル曲だと誤認しているものもいる。例えばDAM平成カラオケランキングで3位だったMONGOL800の『小さな恋のうた』はYouTubeでは3000万回再生されているが、歌い手の天月が歌ったバージョンは9000万回再生されており、こちらをオリジナルであると誤認している者もいるようだ。

同じようなケースとしてTikTokでは違法アップロードを含めて、様々な音楽が素材としてアップロードされており、人気の投稿で使われた楽曲がSNS上で流行することもある。中には往年のJPOPや海外の流行ソングなどが使われているケースもあるが、元ネタを知らない若者たちによって、それらの流行歌は総じて「TikTokの曲」と総称されている。例えばTWIN PLANETが発表する「ギャル流行語大賞」の2020年の大賞として選ばれた「やりらふぃー」はTikTokで流行した楽曲から由来するもので、ノルウェーの2人組アーティストMeland x Haukenの楽曲『CHERNOBYL 2017』の歌詞の「Jeg vil at vi」が「やりらふぃー」と聞こえるということで、この楽曲及びTikTokでのダンスが「やりらふぃー」と呼ばれているのである。しかしこのようなことは、Z世代以前のFlash動画やニコニコ動画にも見られたもので、『Dragostea Din Tei』は『恋のマイアヒ』、『Caramelldansen』は『ウッーウッーウマウマ(゚∀゚)』の名で定着し、CDもリリースされた。

7 歌唱力でのアマチュアではなく、メジャーデビューしているか否かと言う意味

7 歌唱力でのアマチュアではなく、メジャーデビューしているか否かと言う意味

7――『夜に駆ける』のヒットと「歌ってみた」の新たな方向性

さて、このボカロ文化と歌い手文化がうまくマッチし、ネットのみならずマスメディアを通して流行歌となったのがYOASOBIの『夜に駆ける』である。YOASOBIとはボカロPのAyaseとシンガーソングライターのikura(幾田りら)によるユニットで、ネット小説の『タナトスの誘惑』を基に作られたのが本楽曲である。Ayaseが自身の1stEP『幽霊東京』で初音ミクとカバーしている通り、典型的なボカロ曲であるが、ikuraの卓越した表現力で楽曲に血が通い、幅広い世代から支持を受けている。YouTubeでは2020年12月現在累計82億回再生され、TikTokでも関連動画再生数が1億回を超え、大きな注目を集めた。2020年12月31日の「第71回NHK紅白歌合戦」の出場も決まっている。

YouTubeを中心にヒットしたこともあり、YouTube上で「夜に駆けるを歌ってみた」ブームがおきた。しかし、ニコニコ動画における「歌ってみた」と異なり、YouTuberやYouTube上で活動する芸能人(歌手を含む)によって歌われ、投稿されているのである。もともと、マスメディアで活躍するメジャー歌手と住み分けをする為に「歌い手」と名乗り、アマチュアのサブカルチャーとしてニコニコ動画を支えていたコンテンツであったが、今やメジャー歌手が「歌ってみた」文化に肖っているのである。彼らとしては「歌ってみた」というタイトルをつけることは、単純に歌ったという事実を述べているにすぎないのかもしれない。また、他の投稿者が「歌ってみた」というワードを使っていることを真似して使っているのかもしれない。「歌ってみた」という言葉が大衆化する以前は「カバー」という言葉が、他人の楽曲を歌う際に使われていたが、「歌ってみた」という言葉が表立った言葉として使われるようになり、投稿する動画のタイトルに「歌ってみた」とつけることで、従来のカバー楽曲を「歌ってみたコンテンツ」のくくりに入れることができるのである9。言わば冒頭で述べた初音ミクというタグが共有されることでリスナーが確保されていた構造と類似しているように筆者は感じる。「歌ってみた」という言葉を、前述した意図をもってプロの歌手が使っているか否かは置いておいて、元々「歌い手」という言葉自体、「歌手ではない」「そんなに大それたものではない」という意味で使われ始め、彼らの投稿する歌唱動画が「歌ってみた」という言葉として定着した10という経緯を考えると、何とも言えない違和感を覚える。

また、かつては歌唱力が評価対象(もしくは歌唱力を見てもらいたい)という構図がメインであった「歌ってみた」文化に、歌った結果がうまい、うまくないは別として歌ったという行為自体が動画視聴対象(評価)になるという傾向が強くなってきたように思われる。これは、例えば普段歌唱を披露しない芸能人が歌うことで、歌っていること自体に価値が見いだされ、動画の評価に繋がっているという現象にも表れている。

8 YOASOBI『夜に駆ける』 Official Music VideoとYOASOBI『夜に駆ける/THE HOME TAKE』の合計再生回数

9 例えば「夜に駆ける」を歌ってみた、カバーそれぞれで検索してヒットする動画や、タイトルにカバーとしか入れていなくとも歌ってみたというワードで検索してヒットする動画も存在する。

10 https://nlab.itmedia.co.jp/nl/articles/1902/27/news134.html

さて、このボカロ文化と歌い手文化がうまくマッチし、ネットのみならずマスメディアを通して流行歌となったのがYOASOBIの『夜に駆ける』である。YOASOBIとはボカロPのAyaseとシンガーソングライターのikura(幾田りら)によるユニットで、ネット小説の『タナトスの誘惑』を基に作られたのが本楽曲である。Ayaseが自身の1stEP『幽霊東京』で初音ミクとカバーしている通り、典型的なボカロ曲であるが、ikuraの卓越した表現力で楽曲に血が通い、幅広い世代から支持を受けている。YouTubeでは2020年12月現在累計82億回再生され、TikTokでも関連動画再生数が1億回を超え、大きな注目を集めた。2020年12月31日の「第71回NHK紅白歌合戦」の出場も決まっている。

YouTubeを中心にヒットしたこともあり、YouTube上で「夜に駆けるを歌ってみた」ブームがおきた。しかし、ニコニコ動画における「歌ってみた」と異なり、YouTuberやYouTube上で活動する芸能人(歌手を含む)によって歌われ、投稿されているのである。もともと、マスメディアで活躍するメジャー歌手と住み分けをする為に「歌い手」と名乗り、アマチュアのサブカルチャーとしてニコニコ動画を支えていたコンテンツであったが、今やメジャー歌手が「歌ってみた」文化に肖っているのである。彼らとしては「歌ってみた」というタイトルをつけることは、単純に歌ったという事実を述べているにすぎないのかもしれない。また、他の投稿者が「歌ってみた」というワードを使っていることを真似して使っているのかもしれない。「歌ってみた」という言葉が大衆化する以前は「カバー」という言葉が、他人の楽曲を歌う際に使われていたが、「歌ってみた」という言葉が表立った言葉として使われるようになり、投稿する動画のタイトルに「歌ってみた」とつけることで、従来のカバー楽曲を「歌ってみたコンテンツ」のくくりに入れることができるのである9。言わば冒頭で述べた初音ミクというタグが共有されることでリスナーが確保されていた構造と類似しているように筆者は感じる。「歌ってみた」という言葉を、前述した意図をもってプロの歌手が使っているか否かは置いておいて、元々「歌い手」という言葉自体、「歌手ではない」「そんなに大それたものではない」という意味で使われ始め、彼らの投稿する歌唱動画が「歌ってみた」という言葉として定着した10という経緯を考えると、何とも言えない違和感を覚える。

また、かつては歌唱力が評価対象(もしくは歌唱力を見てもらいたい)という構図がメインであった「歌ってみた」文化に、歌った結果がうまい、うまくないは別として歌ったという行為自体が動画視聴対象(評価)になるという傾向が強くなってきたように思われる。これは、例えば普段歌唱を披露しない芸能人が歌うことで、歌っていること自体に価値が見いだされ、動画の評価に繋がっているという現象にも表れている。

8 YOASOBI『夜に駆ける』 Official Music VideoとYOASOBI『夜に駆ける/THE HOME TAKE』の合計再生回数

9 例えば「夜に駆ける」を歌ってみた、カバーそれぞれで検索してヒットする動画や、タイトルにカバーとしか入れていなくとも歌ってみたというワードで検索してヒットする動画も存在する。

10 https://nlab.itmedia.co.jp/nl/articles/1902/27/news134.html

8――ヒット曲を知らない=「遅れている」の終盤

インターネットの登場により、音楽は大衆文化としての側面よりも個性としての側面が強くなった。以前のようにヒット曲を知らないと「遅れている」と思われてしまった時代と異なり、人々の嗜好する音楽が以前にも増して多様化したことで、音楽による共通点を探すことが難しくなっていることを意味する。仲の良い友達同士であっても、聞いている音楽は全く違う可能性も大いにあり、多くの音楽ストリーミングサービスが力を入れているように、ミュージックリストのパーソナライズ化が求められているのである。そのため、テレビで歌謡番組をみても「こんな曲知らない」「これが流行っているの?」と疑問を持っても仕方のないことなのである。併せて、握手券やライブイベントのチケットをおまけでつけたり、ロイヤリティの高すぎるファンを持つアイドルと、他のアーティストというように音楽市場自体が二極化している。例えばCD販売ランキングを見ても、特定の人々(ファン層)が売り上げ枚数を押し上げ、一般層が聴いたことがない曲がランキング上位にいるということも当たり前となっている。つまり、大衆に幅広くヒットする楽曲の発掘が困難になったと言えるのかもしれない。

そのような中で「歌い手」のようにアマチュアアーティストが支持されたり、以前は路上ライブを中心に活躍していたシンガーソングライターがSNSや動画配信サービスの発達により、ファンを獲得しやすくなるなど、ますます音楽ファンの個性化が顕著になっていくのだろう。また瑛人の『香水』や本レポートで扱った『夜に駆ける』はTV番組ではなくSNSを中心に人気がでたということを考えても、流行歌の発信先として、よりインターネットの影響力は増していくだろう。

インターネットの登場により、音楽は大衆文化としての側面よりも個性としての側面が強くなった。以前のようにヒット曲を知らないと「遅れている」と思われてしまった時代と異なり、人々の嗜好する音楽が以前にも増して多様化したことで、音楽による共通点を探すことが難しくなっていることを意味する。仲の良い友達同士であっても、聞いている音楽は全く違う可能性も大いにあり、多くの音楽ストリーミングサービスが力を入れているように、ミュージックリストのパーソナライズ化が求められているのである。そのため、テレビで歌謡番組をみても「こんな曲知らない」「これが流行っているの?」と疑問を持っても仕方のないことなのである。併せて、握手券やライブイベントのチケットをおまけでつけたり、ロイヤリティの高すぎるファンを持つアイドルと、他のアーティストというように音楽市場自体が二極化している。例えばCD販売ランキングを見ても、特定の人々(ファン層)が売り上げ枚数を押し上げ、一般層が聴いたことがない曲がランキング上位にいるということも当たり前となっている。つまり、大衆に幅広くヒットする楽曲の発掘が困難になったと言えるのかもしれない。

そのような中で「歌い手」のようにアマチュアアーティストが支持されたり、以前は路上ライブを中心に活躍していたシンガーソングライターがSNSや動画配信サービスの発達により、ファンを獲得しやすくなるなど、ますます音楽ファンの個性化が顕著になっていくのだろう。また瑛人の『香水』や本レポートで扱った『夜に駆ける』はTV番組ではなくSNSを中心に人気がでたということを考えても、流行歌の発信先として、よりインターネットの影響力は増していくだろう。

(2020年12月28日「基礎研レポート」)

このレポートの関連カテゴリ

03-3512-1776

経歴

- 【経歴】

2019年 大学院博士課程を経て、

ニッセイ基礎研究所入社

・公益社団法人日本マーケティング協会 第17回マーケティング大賞 選考委員

・令和6年度 東京都生活文化スポーツ局都民安全推進部若年支援課広報関連審査委員

【加入団体等】

・経済社会学会

・コンテンツ文化史学会

・余暇ツーリズム学会

・コンテンツ教育学会

・総合観光学会

廣瀬 涼のレポート

| 日付 | タイトル | 執筆者 | 媒体 |

|---|---|---|---|

| 2025/09/25 | 情報・幸福・消費──SNS社会の欲望の三角形-欲望について考える(1) | 廣瀬 涼 | 基礎研レター |

| 2025/09/12 | 「イマーシブ」の消費文化論-今日もまたエンタメの話でも。(第7話) | 廣瀬 涼 | 基礎研レター |

| 2025/06/13 | 年齢制限をすり抜ける小学生たち-α世代のSNS利用のリアル | 廣瀬 涼 | 基礎研レポート |

| 2025/06/10 | ご当地VTuber「沢ところ」に2回目のインタビューをしてみた-今日もまたエンタメの話でも。(第6話) | 廣瀬 涼 | 研究員の眼 |

新着記事

-

2025年10月16日

EIOPAが2026年のワークプログラムと戦略的監督上の優先事項を公表-テーマ毎の活動計画等が明らかに- -

2025年10月16日

再び不安定化し始めた米中摩擦-経緯の振り返りと今後想定されるシナリオ -

2025年10月15日

インド消費者物価(25年10月)~9月のCPI上昇率は1.5%に低下、8年ぶりの低水準に -

2025年10月15日

「生活の質」と住宅価格の関係~教育サービス・治安・医療サービスが新築マンション価格に及ぼす影響~ -

2025年10月15日

IMF世界経済見通し-世界成長率見通しは3.2%まで上方修正

レポート紹介

-

研究領域

-

経済

-

金融・為替

-

資産運用・資産形成

-

年金

-

社会保障制度

-

保険

-

不動産

-

経営・ビジネス

-

暮らし

-

ジェロントロジー(高齢社会総合研究)

-

医療・介護・健康・ヘルスケア

-

政策提言

-

-

注目テーマ・キーワード

-

統計・指標・重要イベント

-

媒体

- アクセスランキング

お知らせ

-

2025年07月01日

News Release

-

2025年06月06日

News Release

-

2025年04月02日

News Release

【「小さな恋のうた」は誰の唄か-SNS時代の若者の音楽消費文化について考える】【シンクタンク】ニッセイ基礎研究所は、保険・年金・社会保障、経済・金融・不動産、暮らし・高齢社会、経営・ビジネスなどの各専門領域の研究員を抱え、様々な情報提供を行っています。

「小さな恋のうた」は誰の唄か-SNS時代の若者の音楽消費文化について考えるのレポート Topへ

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!