- シンクタンクならニッセイ基礎研究所 >

- 不動産 >

- 不動産市場・不動産市況 >

- 2020年度前半までの新築マンション市場の動向-発売戸数は減少、価格は高止まり

2020年10月30日

文字サイズ

- 小

- 中

- 大

1. はじめに

コロナ禍で、人々の移動や各種活動が制約され、消費や輸出などの需要が大きく減退している。新築マンション市場にも影響が生じており、売行きが低迷している。現在の動向と今後についてまとめてみたい。

2. 新築マンションの発売戸数の推移

不動産経済研究所によると、新築マンションの発売戸数は、緊急事態宣言のあった今年5月はモデルルームの閉鎖や法的な事務処理の停止により前年同月比▲82%と最低水準にまで落ち込んだが、2020年9月には同+5%とプラスになった。先送りされていた需要を取り込んで、市況は回復してきたようにも思える。

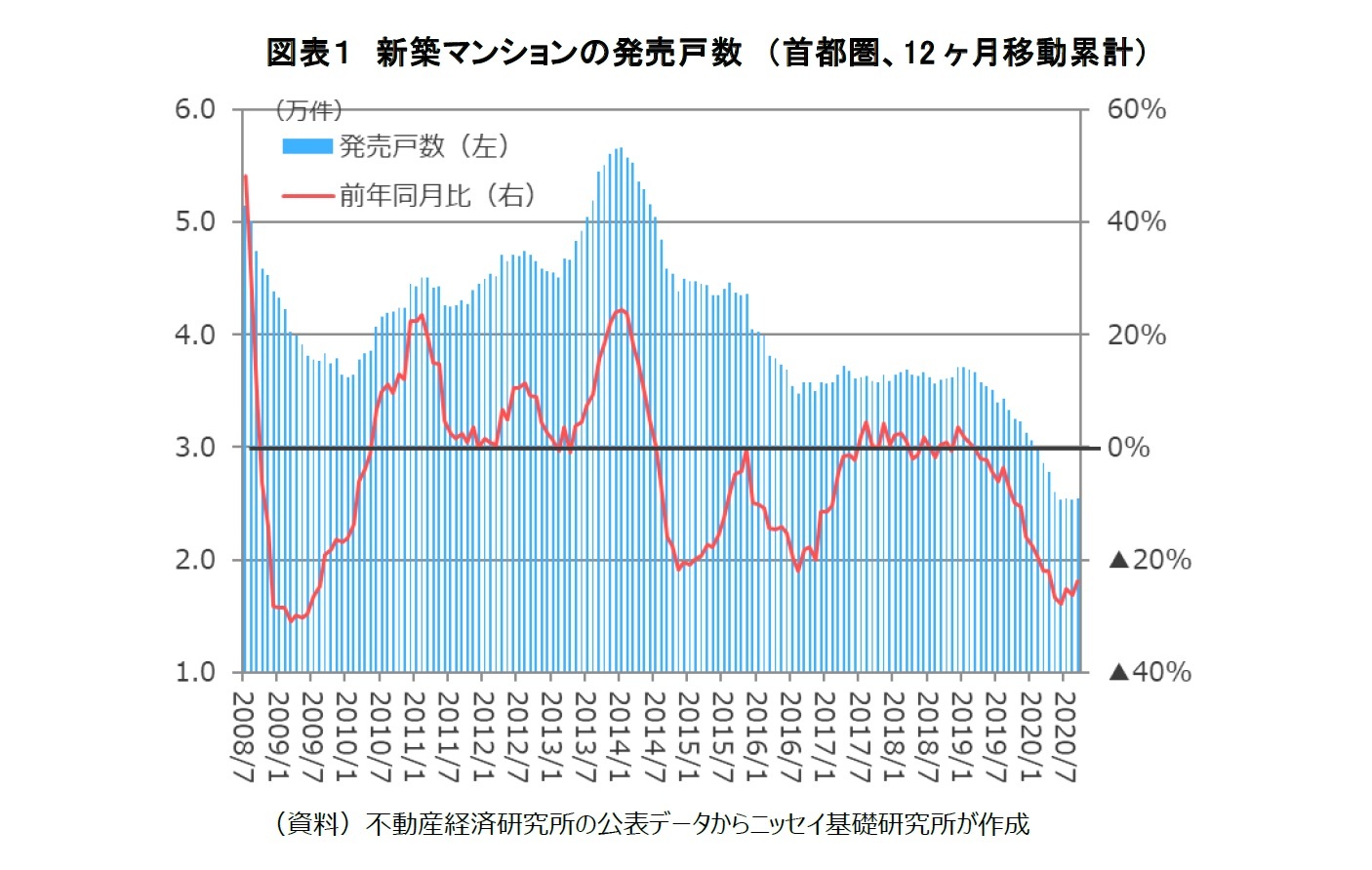

しかし、毎月直近12カ月を合計した発売戸数(12カ月移動累計)をみると、近年では最も供給量の多かった2014年1月は5.7万戸だったが、2020年9月には2.5万件と、半分以下にまで落ち込んでいる。2019年3月以降は前年同月比で▲20~▲30%と前年を大きく下回る水準が継続している。新築マンションの発売戸数は大きく減少しているといえるだろう(図表1)。

しかし、毎月直近12カ月を合計した発売戸数(12カ月移動累計)をみると、近年では最も供給量の多かった2014年1月は5.7万戸だったが、2020年9月には2.5万件と、半分以下にまで落ち込んでいる。2019年3月以降は前年同月比で▲20~▲30%と前年を大きく下回る水準が継続している。新築マンションの発売戸数は大きく減少しているといえるだろう(図表1)。

3. 新築マンションの売行きと発売戸数の関係

新築マンション市場では、発売戸数は直前の売行きによって変化する。参考指標は初月契約率であり、「マンションが発売したその月に、発売戸数の何パーセントが売却されたか」を示す。初月契約率は70%以上だと「売れ行きが良い」と言われている。新築マンションの発売戸数は、マンション供給者が「売れ行きが良い」と発売戸数を増やし、「売れ行きが悪い」と発売戸数を減らすという数量調整が行われている。現在は発売戸数が減らされており、マンション供給業者から見て「売れ行きが悪い」状態であるといえよう。

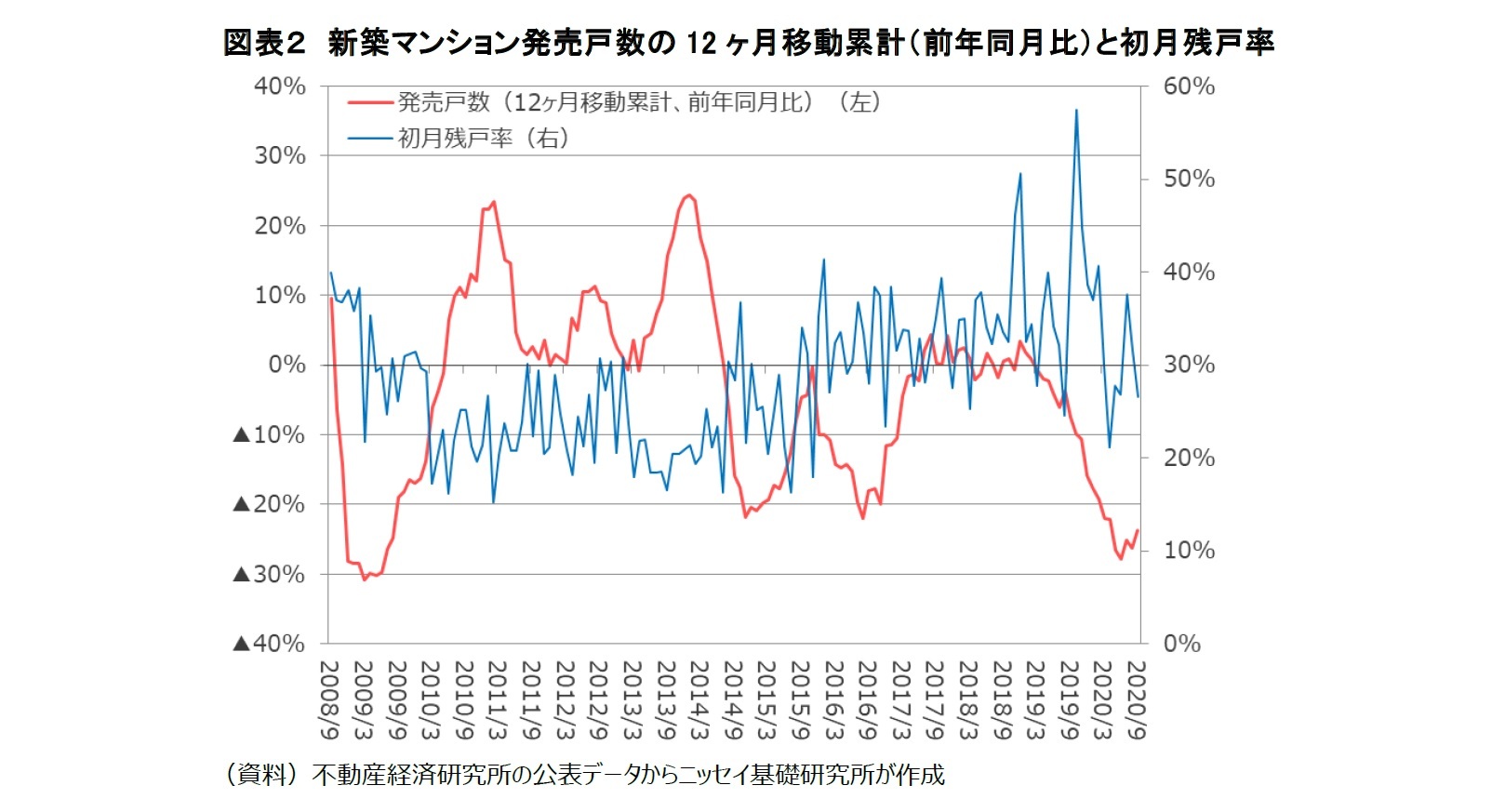

では、どのくらい「売れ行きが悪い」状態だと発売戸数に変化が生じているのだろうか。「売れ行きが悪い」とは、別の言い方をすれば、残戸、すなわち売却できなかったマンションの個数が多いことを示す。そこで、1から初月契約率を除いて「初月残戸率」を求め、「初月残戸率」と「新築マンション発売戸数12カ月移動累計の前年同月比」の動向を比較してみることにする(図表2)。

まず、初月残戸率は2018年12月に+51 %、2019年10月に+57%と断続的に大きく増加している。これに対し、発売戸数12カ月移動累計は2019年3月以降マイナスが続き、2019年10月は▲10%を、2020年3月には▲20%を超え、大きく発売戸数が減少している。初月残戸率と12カ月移動累計の相関は0.85となっており、売れ行きは即時に発売戸数に反映されていると見てよいであろう。

過去の推移をみれば、2010年半ばや2013年半ばのように、初月残戸率が20%近い水準になって初めて発売戸数は増加をしている。今後、発売戸数が増加してくるためには、「売れ行きが良い」状態になる、つまり初月残戸率20%~30%の水準が連続する必要があると思われる。

では、どのくらい「売れ行きが悪い」状態だと発売戸数に変化が生じているのだろうか。「売れ行きが悪い」とは、別の言い方をすれば、残戸、すなわち売却できなかったマンションの個数が多いことを示す。そこで、1から初月契約率を除いて「初月残戸率」を求め、「初月残戸率」と「新築マンション発売戸数12カ月移動累計の前年同月比」の動向を比較してみることにする(図表2)。

まず、初月残戸率は2018年12月に+51 %、2019年10月に+57%と断続的に大きく増加している。これに対し、発売戸数12カ月移動累計は2019年3月以降マイナスが続き、2019年10月は▲10%を、2020年3月には▲20%を超え、大きく発売戸数が減少している。初月残戸率と12カ月移動累計の相関は0.85となっており、売れ行きは即時に発売戸数に反映されていると見てよいであろう。

過去の推移をみれば、2010年半ばや2013年半ばのように、初月残戸率が20%近い水準になって初めて発売戸数は増加をしている。今後、発売戸数が増加してくるためには、「売れ行きが良い」状態になる、つまり初月残戸率20%~30%の水準が連続する必要があると思われる。

4. 新築マンションの平均価格の推移

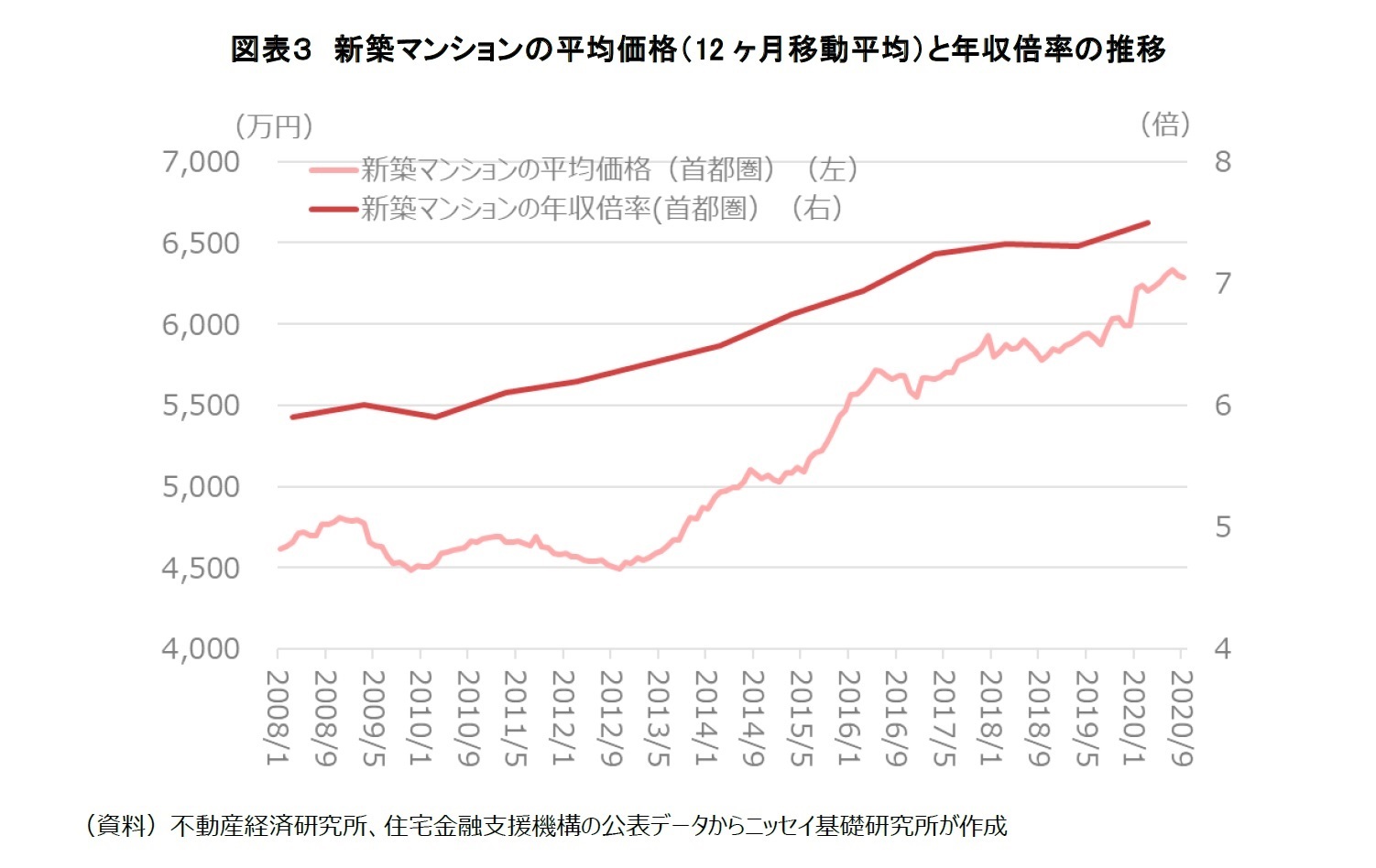

「売れ行きが良い」状態になるための前提条件として、供給戸数の増加した2010年や2013年と現在では、少々事情が異なっている。当時は、今より新築マンションの平均価格も年収倍率も低い水準にあり、数量調整しながら価格を上昇させる余地があった。しかし、2013年から平均価格は大きな伸びを見せ、住宅ローンの年収倍率1も上昇傾向にある。特に2014年以降は供給戸数を減らしながら価格を引き上げる動きが顕著となっており、2019年後半には6,000万円を超え、現在は6,500万円弱と価格上昇傾向が続いている2(図表3)。

現在は主な新築マンションの供給業者が少数の大手不動産会社に限られており、数量調整が価格維持に効果を発揮している。さらに、売り主の認識としてマンションを「一定期間のうちに多数売り切る」よりも、「何年かけても少ない戸数でも高い値段で売ったほうがよい」、という考え方が主流であり、値下げしてまでの売却は起こりにくくなっている。

今後は、現在の供給業者以外の中堅・中小の供給者が出現してくれば、価格が下がる余地はある。しかし、不動産投資市場の資金が潤沢であるためマンション適地の価格競争は続いており、価格競争力のある大手が引き続き用地を獲得しているとみられ、今のところ目立った動きはないようだ。

現在は主な新築マンションの供給業者が少数の大手不動産会社に限られており、数量調整が価格維持に効果を発揮している。さらに、売り主の認識としてマンションを「一定期間のうちに多数売り切る」よりも、「何年かけても少ない戸数でも高い値段で売ったほうがよい」、という考え方が主流であり、値下げしてまでの売却は起こりにくくなっている。

今後は、現在の供給業者以外の中堅・中小の供給者が出現してくれば、価格が下がる余地はある。しかし、不動産投資市場の資金が潤沢であるためマンション適地の価格競争は続いており、価格競争力のある大手が引き続き用地を獲得しているとみられ、今のところ目立った動きはないようだ。

5. 新築マンション価格の直近の傾向と今後

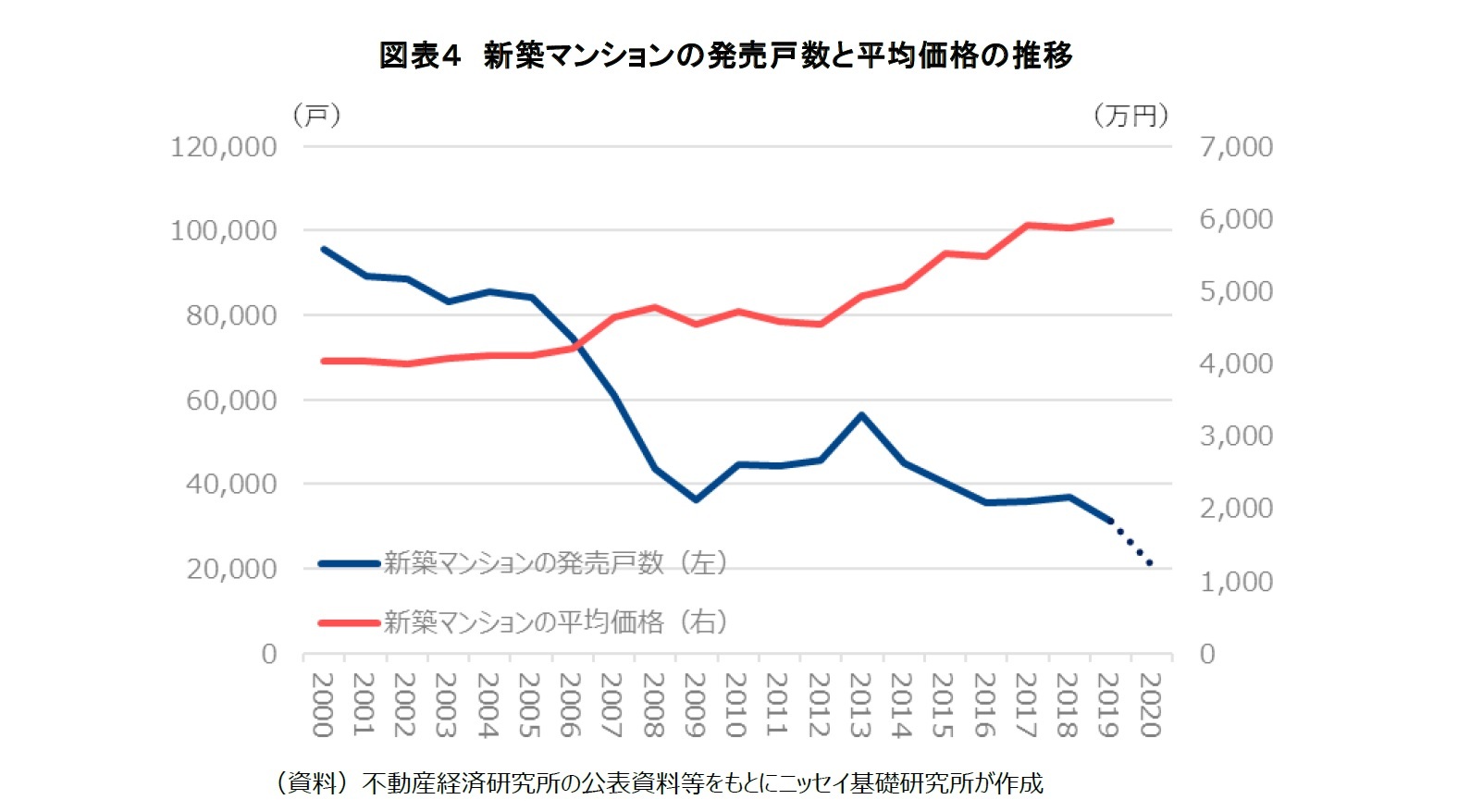

新築マンション市場の供給戸数は近年にない水準にまで落ち込んでいる。リーマン・ショック前の2007年の年間供給戸数は6.1万戸であったが、ショック後の2009年には3.6万戸まで減少した。2013年には5.6万戸とやや水準を戻したが、新型コロナウイルスの影響が生じる前の2019年には既に3.1万戸と再び供給水準が低下していた(図表4)。

原因には、リーマン・ショック後に中堅・中小の市場参加者が市場から退場したまま戻らなかったことや、市場に残った大手不動産業者が供給量をあまり増やさなかったことなどがあるだろう。

勿論、大手不動産業者が新築マンションの供給量を増やせば、価格は下落する可能性がある。しかし、価格が下落すれば、現在投資している開発物件の収支がマイナスになるリスクが増える。また、多角的な不動産投資を行う大手不動産業者にとって、人口減少に向かう国内住宅市場への投資を増加させることはリスクを増大させる。従って、積極的に新築マンションを供給することは当面ないだろう。

また、今年の販売活動は、モデルルームの予約制や入場制限が続いており、前半の発売戸数は低調に推移した。長谷工総合研究所の予測によると、2020年の通年の発売戸数についても、秋以降もモデルルームを予約制にして平時よりも入場者を制限するなど、販売活動に今後もブレーキがかかるため、今年の新築マンションの発売戸数は2.1万戸(前年比▲33%)と大幅に減少する見込みとなっている(図表4)。

原因には、リーマン・ショック後に中堅・中小の市場参加者が市場から退場したまま戻らなかったことや、市場に残った大手不動産業者が供給量をあまり増やさなかったことなどがあるだろう。

勿論、大手不動産業者が新築マンションの供給量を増やせば、価格は下落する可能性がある。しかし、価格が下落すれば、現在投資している開発物件の収支がマイナスになるリスクが増える。また、多角的な不動産投資を行う大手不動産業者にとって、人口減少に向かう国内住宅市場への投資を増加させることはリスクを増大させる。従って、積極的に新築マンションを供給することは当面ないだろう。

また、今年の販売活動は、モデルルームの予約制や入場制限が続いており、前半の発売戸数は低調に推移した。長谷工総合研究所の予測によると、2020年の通年の発売戸数についても、秋以降もモデルルームを予約制にして平時よりも入場者を制限するなど、販売活動に今後もブレーキがかかるため、今年の新築マンションの発売戸数は2.1万戸(前年比▲33%)と大幅に減少する見込みとなっている(図表4)。

一方、新築マンションの価格については引き続き上昇傾向が続いている。リーマン・ショック後も大きな価格の下落はなく、発売戸数が再び減少し始めた2014年以降には再び平均価格が上昇している。但し、このデータは、首都圏での話であり、立地もグレードも価格帯も異なる物件が混在しており、データを構成するマンションの高価格帯の物件が高ければ平均価格も高くなる。

近年ではマンションを買う側に都心部や駅近のマンションの選好が特に強い傾向があったといわれる。しかし、供給されるマンションは、当たり前だが、買う人が建設するものではなく、供給者の経営戦略等の意思決定が強く反映される。供給者から見れば、人目をひくなど人気のある物件は売りやすく、また高価格帯での価格設定もしやすいため利益を出しやすい。平均価格が上昇しているのも、手ごろな価格帯の物件の販売が減少し、高価格帯の物件の割合が増加している側面はあるだろう。

しかし、高価格帯の物件が増えれば、購入者の資金繰りや借入は厳しくなり1、購入者層は減少する。今後の新築マンションの供給については、供給業者がこのまま「高い物件を少しずつでも確実に売れればよい」という戦略を取り続ける限り、少ない発売戸数と価格の高値止まりが続くと考えられる。一方で、「駅から遠い」、「利便性が隣の駅より劣る」など、新築マンションが供給されるエリアが変われば、平均的な価格水準が安くなるかもしれない。

近年ではマンションを買う側に都心部や駅近のマンションの選好が特に強い傾向があったといわれる。しかし、供給されるマンションは、当たり前だが、買う人が建設するものではなく、供給者の経営戦略等の意思決定が強く反映される。供給者から見れば、人目をひくなど人気のある物件は売りやすく、また高価格帯での価格設定もしやすいため利益を出しやすい。平均価格が上昇しているのも、手ごろな価格帯の物件の販売が減少し、高価格帯の物件の割合が増加している側面はあるだろう。

しかし、高価格帯の物件が増えれば、購入者の資金繰りや借入は厳しくなり1、購入者層は減少する。今後の新築マンションの供給については、供給業者がこのまま「高い物件を少しずつでも確実に売れればよい」という戦略を取り続ける限り、少ない発売戸数と価格の高値止まりが続くと考えられる。一方で、「駅から遠い」、「利便性が隣の駅より劣る」など、新築マンションが供給されるエリアが変われば、平均的な価格水準が安くなるかもしれない。

6. おわりに

現在は、新築マンションの売行きが悪く、市場への供給量が少なくなっている。高価格帯の物件の割合が増加することにより、平均価格が引きあがるとともに、手ごろな価格帯の物件がなく、需要はむしろ高まっている。しかし、供給者側には「何年かけても少ない戸数でも高い値段で売ったほうがよい」と考える傾向があり、新しい供給者層の出現についても目立った動きはない。

新築マンションについては、しばらくは価格が高く、供給数も少ない状態が続きそうである。個人にとって、不動産の購入は住宅ローンの借入期間とともに、長期保有を念頭に置くものである。将来の支出計画と合わせて、いつ購入すべきか慎重に判断していく必要があるだろう。

新築マンションについては、しばらくは価格が高く、供給数も少ない状態が続きそうである。個人にとって、不動産の購入は住宅ローンの借入期間とともに、長期保有を念頭に置くものである。将来の支出計画と合わせて、いつ購入すべきか慎重に判断していく必要があるだろう。

(ご注意)本誌記載のデータは各種の情報源から入手・加工したものであり、その正確性と安全性を保証するものではありません。また、本誌は情報提供が目的であり、記載の意見や予測は、いかなる契約の締結や解約を勧誘するものではありません。

(2020年10月30日「不動産投資レポート」)

このレポートの関連カテゴリ

03-3512-1853

経歴

- 【職歴】

2000年 東海銀行(現三菱UFJ銀行)入行

2006年 総合不動産会社に入社

2018年5月より現職

・不動産鑑定士

・宅地建物取引士

・不動産証券化協会認定マスター

・日本証券アナリスト協会検定会員

・2022年、2023年 兵庫県都市計画審議会専門委員

渡邊 布味子のレポート

| 日付 | タイトル | 執筆者 | 媒体 |

|---|---|---|---|

| 2025/09/25 | 「持ち家か、賃貸か」。法的視点から「住まい」を考える(5)~「所有権」の制限:「共有」は原則、共有者全員の同意が必要 | 渡邊 布味子 | 研究員の眼 |

| 2025/09/18 | 不動産投資市場動向(2025年上期)~日本市場の取引額は高水準を維持。グローバル市場は回復基調を辿るも依然低調 | 渡邊 布味子 | 不動産投資レポート |

| 2025/08/25 | 「持ち家か、賃貸か」。法的視点から「住まい」を考える(4)~「所有権」の制限:「公法上の制限」は公共の福祉のため~ | 渡邊 布味子 | 研究員の眼 |

| 2025/08/12 | 東京オフィス市場は賃料上昇継続。宿泊需要は伸び率が鈍化-不動産クォータリー・レビュー2025年第2四半期 | 渡邊 布味子 | 不動産投資レポート |

新着記事

-

2025年10月28日

今週のレポート・コラムまとめ【10/21-10/27発行分】 -

2025年10月27日

秋の夜長に市民と経済の主食を考える-農業と電力はこれからも日本の食欲を満たせるのか -

2025年10月27日

大学卒女性の働き方別生涯賃金の推計(令和6年調査より)-正社員で2人出産・育休・時短で2億円超 -

2025年10月27日

なぜ味噌汁は動くのか -

2025年10月24日

米連邦政府閉鎖と代替指標の動向-代替指標は労働市場減速とインフレ継続を示唆、FRBは政府統計を欠く中で難しい判断を迫られる

レポート紹介

-

研究領域

-

経済

-

金融・為替

-

資産運用・資産形成

-

年金

-

社会保障制度

-

保険

-

不動産

-

経営・ビジネス

-

暮らし

-

ジェロントロジー(高齢社会総合研究)

-

医療・介護・健康・ヘルスケア

-

政策提言

-

-

注目テーマ・キーワード

-

統計・指標・重要イベント

-

媒体

- アクセスランキング

お知らせ

-

2025年07月01日

News Release

-

2025年06月06日

News Release

-

2025年04月02日

News Release

【2020年度前半までの新築マンション市場の動向-発売戸数は減少、価格は高止まり】【シンクタンク】ニッセイ基礎研究所は、保険・年金・社会保障、経済・金融・不動産、暮らし・高齢社会、経営・ビジネスなどの各専門領域の研究員を抱え、様々な情報提供を行っています。

2020年度前半までの新築マンション市場の動向-発売戸数は減少、価格は高止まりのレポート Topへ

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!