- シンクタンクならニッセイ基礎研究所 >

- 年金 >

- 個人年金 >

- 英国と日本の私的年金制度の加入状況について

2020年09月30日

文字サイズ

- 小

- 中

- 大

1――飛躍的に上昇する英国職域年金の加入率

1|職域年金の加入率の推移

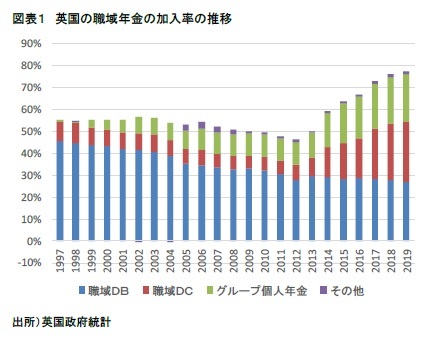

英国の職域年金(日本の企業年金および公務員年金に相当)の加入率の推移を20年程度遡ると2つの大きな傾向を確認することができる(図表1)。一つは確定給付型の職域DB(日本の確定給付企業年金に相当)の加入率が一貫して低下していること。もう一つは確定拠出型の職域年金の加入率が2013年以降、飛躍的に上昇していることである。

英国の職域年金(日本の企業年金および公務員年金に相当)の加入率の推移を20年程度遡ると2つの大きな傾向を確認することができる(図表1)。一つは確定給付型の職域DB(日本の確定給付企業年金に相当)の加入率が一貫して低下していること。もう一つは確定拠出型の職域年金の加入率が2013年以降、飛躍的に上昇していることである。

職域DBの加入率の低下は、運営負担の重さを主な要因とする。職域DBは事前に合意された水準の年金支払いを約束する年金制度であるが、英国ではインフレ連動を義務付けられていることもあり、母体企業にとって負担の重い制度となっている。その上に2000年以降、積立基準の強化や即時認識への会計基準の変更、更には、金利低下といった外部環境の変化が重なったことで、職域DBの閉鎖に追い込まれる企業が相次ぎ、職域DBの加入率は低下基調を辿ったと考えられる。

職域DBの加入率の低下は、運営負担の重さを主な要因とする。職域DBは事前に合意された水準の年金支払いを約束する年金制度であるが、英国ではインフレ連動を義務付けられていることもあり、母体企業にとって負担の重い制度となっている。その上に2000年以降、積立基準の強化や即時認識への会計基準の変更、更には、金利低下といった外部環境の変化が重なったことで、職域DBの閉鎖に追い込まれる企業が相次ぎ、職域DBの加入率は低下基調を辿ったと考えられる。一方、2013年以降に職域DC(日本の企業型DCに相当)とグループ個人年金の加入率が飛躍的に上昇した背景には、後述する自動加入という新しい仕組みが職域年金に導入されたことがある。この結果、2012年から2019年にかけて職域DCの加入率は7%から27.7%まで上昇し、グループ個人年金も10.2%から21.6%まで上昇。職域年金全体の加入率は8割近くまで上昇するに至っている。

なお、グループ個人年金は自助努力を支援する個人年金のうち、契約形態が団体扱いの制度である。加入者が自ら運用方法を選び、その成果が将来の給付に反映される確定拠出型の仕組みとなっており、一般向けの個人年金のほか、投資経験が豊富な人向けの自己投資型や、投資経験が少ない中低所得者でも貯蓄が可能なように設計されたステークホルダー年金といったバリエーションがある。2008年頃にかけては、職域DBの受け皿としても期待された経緯がある。

図表1の職域年金には公的部門と年金部門の職域年金が含まれるが、公的部門の加入率は安定しており、職域DBが9割を占める制度別の構成に大きな変化は見られていない。このため、図表1の制度別の加入率の変化は、概ね民間部門によるものと捉えられる。ちなみに、民間部門の職域年金全体の加入率は、2012年から2019年にかけて32%から73%へ急上昇している。図表1の公的部門と民間部門の合算ベースに比べ、加入率の改善幅は大きい。

2|加入率改善を実現した自動加入制度

民間部門の職域年金の加入率は職域DCが牽引する形で上昇していることが確認されたが、その背景となっているのが自動加入制度の導入である。職域DBが縮小基調となるなか、私的年金制度のカバレッジの拡大策として2008年年金法で導入が決まった制度である。従業員への年金制度の提供を事業主に義務付ける制度であり、事業主は職域DB、職域DC、グループ個人年金等のうち、いずれかを従業員に提供することが求められる。ただ、職域DBが事業主にとって負担の重い制度であることから、実質的には、グループ個人年金等を含む確定拠出型の職域年金の普及を促す制度改正と位置付けられる。

従業員は事業主から提供される年金制度に自動加入させられるが、自動加入後に年金制度から脱退(オプトアウト)することも可能になっている。職域年金は労使が共同で掛金を負担する制度であるため、掛金拠出を拒否する従業員のために、脱退という選択肢が残されているのである。なお、自動加入の対象者は、年齢要件(22歳から公的年金の受給開始年齢まで)と年収要件(現在、10,000£以上(約135万円))を満たす人とされ、年収が一定水準に満たない人は対象外とされている。

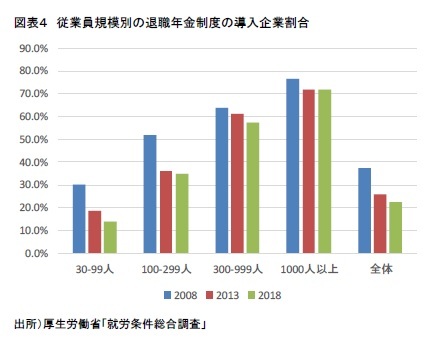

自動加入制度は2012年から2018年にかけて段階的に導入されているが、その過程で確定拠出型の職域年金の加入率も大幅上昇している。2018/19会計年度の脱退率は9%と低水準に留まっていることも含め、自動加入制度導入の効果と評価できる。

従業員規模の小さな企業でも加入率が改善していることを踏まえると、中小企業に対して確定拠出型の職域年金を提供することを目的に創設されたNESTも職域年金の加入率の改善に貢献していると考えられる。企業は独力で年金制度を導入するほか、NESTの提供により従業員への年金制度の提供義務を果たすことも可能になっており、独力で年金制度を導入・運営することが難しい中小企業にとって、NESTが果たしている役割は大きい。NESTは中小企業やその従業員の大半を占める中低所得者が受け入れやすいように低廉なコストで運営されるとともに、投資経験が十分でない加入者でも続けられるように、提供商品が必要最小限に抑えられる等の配慮がなされている。こうした中小企業に配慮した仕組みの構築も、中小企業の加入率の改善に寄与していると推察される。

民間部門の職域年金の加入率は職域DCが牽引する形で上昇していることが確認されたが、その背景となっているのが自動加入制度の導入である。職域DBが縮小基調となるなか、私的年金制度のカバレッジの拡大策として2008年年金法で導入が決まった制度である。従業員への年金制度の提供を事業主に義務付ける制度であり、事業主は職域DB、職域DC、グループ個人年金等のうち、いずれかを従業員に提供することが求められる。ただ、職域DBが事業主にとって負担の重い制度であることから、実質的には、グループ個人年金等を含む確定拠出型の職域年金の普及を促す制度改正と位置付けられる。

従業員は事業主から提供される年金制度に自動加入させられるが、自動加入後に年金制度から脱退(オプトアウト)することも可能になっている。職域年金は労使が共同で掛金を負担する制度であるため、掛金拠出を拒否する従業員のために、脱退という選択肢が残されているのである。なお、自動加入の対象者は、年齢要件(22歳から公的年金の受給開始年齢まで)と年収要件(現在、10,000£以上(約135万円))を満たす人とされ、年収が一定水準に満たない人は対象外とされている。

自動加入制度は2012年から2018年にかけて段階的に導入されているが、その過程で確定拠出型の職域年金の加入率も大幅上昇している。2018/19会計年度の脱退率は9%と低水準に留まっていることも含め、自動加入制度導入の効果と評価できる。

従業員規模の小さな企業でも加入率が改善していることを踏まえると、中小企業に対して確定拠出型の職域年金を提供することを目的に創設されたNESTも職域年金の加入率の改善に貢献していると考えられる。企業は独力で年金制度を導入するほか、NESTの提供により従業員への年金制度の提供義務を果たすことも可能になっており、独力で年金制度を導入・運営することが難しい中小企業にとって、NESTが果たしている役割は大きい。NESTは中小企業やその従業員の大半を占める中低所得者が受け入れやすいように低廉なコストで運営されるとともに、投資経験が十分でない加入者でも続けられるように、提供商品が必要最小限に抑えられる等の配慮がなされている。こうした中小企業に配慮した仕組みの構築も、中小企業の加入率の改善に寄与していると推察される。

2――わが国の私的年金制度の改正と加入状況

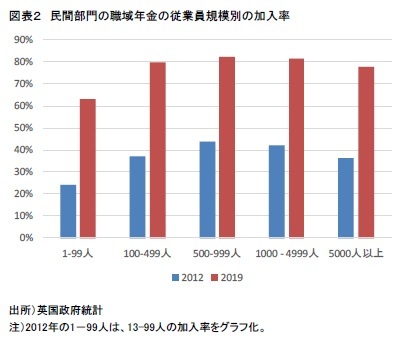

日本では厚生年金基金制度の実質的な役割縮小が決まり、私的年金制度の中核を担う確定給付企業年金(以下、DB)や確定拠出年金(以下、DC)の普及拡大が急務となったことを受け、2014年から制度改正に向けた議論が進められた。そして2016年からは、具体的な制度改正が順次、実施されている。DBに関する主な改正としては、2017年のリスク対応掛金やリスク分担型企業年金の導入が挙げられる。母体企業の運営負担の軽減や退職給付の選択肢の拡大を通じて、DBの普及を狙った改正である。DCに関する主な改正としては、2017年から実施されている個人型DCの加入可能範囲の拡大や、従業員数100人以下の企業を対象とする簡易型DCや中小事業主掛金納付制度の創設(2018年5月施行)が挙げられる。私的年金のカバレッジの拡大を目指す改正である。

また、中小企業向けに創設された中小事業主掛金納付制度を実施する事業主数が2020年7月時点で1,850と、実施可能な対象企業数に比べて極端に低く、加入者数も約1.2万人に留まっている。

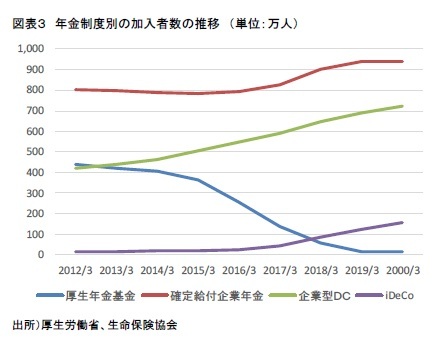

また、中小企業向けに創設された中小事業主掛金納付制度を実施する事業主数が2020年7月時点で1,850と、実施可能な対象企業数に比べて極端に低く、加入者数も約1.2万人に留まっている。退職年金制度を実施する企業の割合は、2008年の37.5%から2018年には22.6%まで低下している。中でも、従業員規模の小さな企業で低下が顕著となっており、従業員数30人以上99人以下では2018年に14.1%に低下し、100人以上299人以下の企業でも34.9%まで低下している。2018年の導入企業割合が7割を超える1,000人以上の企業とは大きく異なる。これらの情報はやや古いため、足元では改善している可能性もあろう。しかし、制度別の加入者数や中小企業向け制度の導入実績を見る限り、導入割合が大幅に改善されている可能性は高いとは言えない。引き続き、私的年金の普及拡大に向けて検討が必要と言える。

3――私的年金制度の普及拡大に向けて

英国の自動加入制度の導入に当たっては、様々な調査や議論の積み重ねがあり、その上で、NESTの創設、職域DCのデフォルト商品の義務化など、自動加入制度が機能する環境が周到に整備されている。こうした取り組みがあったからこそ、職域年金の加入率の改善を実現するに至ったと考えられる。しかし、加入率改善の最大の要因は、私的年金への加入を企業や従業員の任意から自動加入へと大きく転換したところにある。

その背景には、自動加入制度の導入が決定された当時、英国の公的年金の給付水準が決して高くはなかったという事情もある。OECDの2009年調査によれば、当時の英国の公的年金の総所得代替率は30.8%で、OECD平均の45.7%を大きく下回っており、長寿化を見据えて私的年金のカバレッジを拡大する必要に迫られていたことが、制度改正を後押した面は否めない。ただこうした事情を踏まえたとしても、英国の年金制度改正には参考にすべき点が多く含まれることに、改めて気づかされる。

日本では、私的年金制度の普及拡大に向けた検討が開始された2014年以降、カバレッジの大幅な拡大には至っていない。寿命の延びによりリタイア後の人生の長期化が見込まれるなか、生活を支える経済基盤の拡充は対応すべき課題として認識されており、特に、中小企業による私的年金の導入割合の引き上げや働き方にかかわりなく自助努力が実施されるような環境づくりの重要性は高い。英国での取り組みをそのまま導入することはできないとしても、積み残された難題に対応する上では、英国流のアグレッシブさを念頭に置いておくことも必要かもしれない。その上で、私的年金制度が広く活用されるようになることを期待したい。

その背景には、自動加入制度の導入が決定された当時、英国の公的年金の給付水準が決して高くはなかったという事情もある。OECDの2009年調査によれば、当時の英国の公的年金の総所得代替率は30.8%で、OECD平均の45.7%を大きく下回っており、長寿化を見据えて私的年金のカバレッジを拡大する必要に迫られていたことが、制度改正を後押した面は否めない。ただこうした事情を踏まえたとしても、英国の年金制度改正には参考にすべき点が多く含まれることに、改めて気づかされる。

日本では、私的年金制度の普及拡大に向けた検討が開始された2014年以降、カバレッジの大幅な拡大には至っていない。寿命の延びによりリタイア後の人生の長期化が見込まれるなか、生活を支える経済基盤の拡充は対応すべき課題として認識されており、特に、中小企業による私的年金の導入割合の引き上げや働き方にかかわりなく自助努力が実施されるような環境づくりの重要性は高い。英国での取り組みをそのまま導入することはできないとしても、積み残された難題に対応する上では、英国流のアグレッシブさを念頭に置いておくことも必要かもしれない。その上で、私的年金制度が広く活用されるようになることを期待したい。

(お願い)本誌記載のデータは各種の情報源から入手・加工したものであり、その正確性と安全性を保証するものではありません。また、本誌は情報提供が目的であり、記載の意見や予測は、いかなる契約の締結や解約を勧誘するものではありません。

(2020年09月30日「基礎研レポート」)

このレポートの関連カテゴリ

03-3512-1849

経歴

- 【職歴】

1988年 日本生命保険相互会社入社

1995年 ニッセイアセットマネジメント(旧ニッセイ投信)出向

2005年 一橋大学国際企業戦略研究科修了

2009年 ニッセイ基礎研究所

2011年 年金総合リサーチセンター 兼務

2013年7月より現職

2018年 ジェロントロジー推進室 兼務

2021年 ESG推進室 兼務

梅内 俊樹のレポート

| 日付 | タイトル | 執筆者 | 媒体 |

|---|---|---|---|

| 2025/07/16 | サステナビリティ情報開示の法制化の概要 | 梅内 俊樹 | 基礎研レター |

| 2025/04/03 | 資産配分の見直しで検討したいプライベートアセット | 梅内 俊樹 | ニッセイ年金ストラテジー |

| 2025/02/28 | 日本版サステナビリティ開示基準を巡る議論について-開示基準開発の経過と有価証券報告書への適用の方向性 | 梅内 俊樹 | 基礎研レター |

| 2024/09/06 | 持続的な発展に向けて-SDGsの先を見据えた継続的な取組が必要か? | 梅内 俊樹 | 基礎研マンスリー |

新着記事

-

2025年11月04日

今週のレポート・コラムまとめ【10/28-10/31発行分】 -

2025年10月31日

交流を広げるだけでは届かない-関係人口・二地域居住に求められる「心の安全・安心」と今後の道筋 -

2025年10月31日

ECB政策理事会-3会合連続となる全会一致の据え置き決定 -

2025年10月31日

2025年7-9月期の実質GDP~前期比▲0.7%(年率▲2.7%)を予測~ -

2025年10月31日

保険型投資商品の特徴を理解すること(欧州)-欧州保険協会の解説文書

お知らせ

-

2025年07月01日

News Release

-

2025年06月06日

News Release

-

2025年04月02日

News Release

【英国と日本の私的年金制度の加入状況について】【シンクタンク】ニッセイ基礎研究所は、保険・年金・社会保障、経済・金融・不動産、暮らし・高齢社会、経営・ビジネスなどの各専門領域の研究員を抱え、様々な情報提供を行っています。

英国と日本の私的年金制度の加入状況についてのレポート Topへ

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!