- シンクタンクならニッセイ基礎研究所 >

- ジェロントロジー(高齢社会総合研究) >

- 認知症介護 >

- 認知症の人の意思決定(1)-自分で決めることが尊重されるために

2020年09月07日

文字サイズ

- 小

- 中

- 大

1――はじめに

日本では、認知症の人が2025年にも700万人に達するとの試算がある1。家族や知り合いが認知症になったということは、特に珍しい話題ではなくなった。

認知症になったときに困ることのひとつが、銀行や保険会社、証券会社など金融機関との金融取引である。ただ、認知症の人といっても、その状態はさまざまである。また、金融取引にも、比較的単純な取引から、投資性商品を買うといった難易度の高い取引もある。

そこで、本稿より3回にわけ、(1)認知症の人の意思決定支援、(2)法定の意思決定代理等制度、(3)任意後見などの事前準備可能な制度の順で解説を行いたい。

本稿では、認知症の人、あるいは程度の差は別として、認知症が疑われるような人(以下、これらの人をあわせて本人と言う)が、金融取引を自分で行うときに、ほかの人からどのような配慮・支援が必要となるかについて考えてみたい。ここで、「自分で行うとき」と限定しているのは、成年後見制度など第三者が代理して行うという方法も考えられるためである。第三者による取引については別の機会に検討を行う。

本稿は日本における本人の意思決定を考察するものであるが、執筆するにあたって参考にしたのが、英国の意思決定能力法(Mental capacity act)である。意思決定能力法の基本理念は、原則として本人が自身で意思決定を行うべきとするものであり、その際に必要となる支援の枠組みを提供するものである。そして、意思決定能力法の定める原則としては、本人に意思能力がないと確認されるまで、意思能力はあるものと推定される(原則1)。あらゆる現実的な手段を採っても意思決定が不可能とならない限り、意思決定ができないとはみなされない(原則2)。賢明でない判断をしたからと言って意思決定ができないとは扱われない(原則3)というものである(同法第1条(1)~(3))2。

また、英国では法の定める一定の重大な意思決定にあたっては、本人意思決定の支援をする独立意思決定能力支援人(Independent mental capacity advocate)が義務的にあるいは任意で利用できる制度がある(同法第35条)3。

1 https://www.mhlw.go.jp/content/000524702.pdf

2 原則4以下は第三者が意思決定代行する場合の原則で、意思決定能力のない本人代わって意思決定を行う場合に最善の利益を図る(原則4)。また目的に比較して、より本人の権利や行動の自由に制限の少ない手段を採る(原則5)である。

3 強制的に独立意思決定能力支援人が選任されるのは、意思決定能力のかける人について、国民保健サービス(National Health Service, NHS)が重大な治療を行うとき(法37条)、国民保健サービスが病院への入院・施設への入居を決めるとき(法第38条)、自治体が住居を提供するとき(法第39条)、治療のために自由のはく奪を行うとき(附則AA1第42項)である。

認知症になったときに困ることのひとつが、銀行や保険会社、証券会社など金融機関との金融取引である。ただ、認知症の人といっても、その状態はさまざまである。また、金融取引にも、比較的単純な取引から、投資性商品を買うといった難易度の高い取引もある。

そこで、本稿より3回にわけ、(1)認知症の人の意思決定支援、(2)法定の意思決定代理等制度、(3)任意後見などの事前準備可能な制度の順で解説を行いたい。

本稿では、認知症の人、あるいは程度の差は別として、認知症が疑われるような人(以下、これらの人をあわせて本人と言う)が、金融取引を自分で行うときに、ほかの人からどのような配慮・支援が必要となるかについて考えてみたい。ここで、「自分で行うとき」と限定しているのは、成年後見制度など第三者が代理して行うという方法も考えられるためである。第三者による取引については別の機会に検討を行う。

本稿は日本における本人の意思決定を考察するものであるが、執筆するにあたって参考にしたのが、英国の意思決定能力法(Mental capacity act)である。意思決定能力法の基本理念は、原則として本人が自身で意思決定を行うべきとするものであり、その際に必要となる支援の枠組みを提供するものである。そして、意思決定能力法の定める原則としては、本人に意思能力がないと確認されるまで、意思能力はあるものと推定される(原則1)。あらゆる現実的な手段を採っても意思決定が不可能とならない限り、意思決定ができないとはみなされない(原則2)。賢明でない判断をしたからと言って意思決定ができないとは扱われない(原則3)というものである(同法第1条(1)~(3))2。

また、英国では法の定める一定の重大な意思決定にあたっては、本人意思決定の支援をする独立意思決定能力支援人(Independent mental capacity advocate)が義務的にあるいは任意で利用できる制度がある(同法第35条)3。

1 https://www.mhlw.go.jp/content/000524702.pdf

2 原則4以下は第三者が意思決定代行する場合の原則で、意思決定能力のない本人代わって意思決定を行う場合に最善の利益を図る(原則4)。また目的に比較して、より本人の権利や行動の自由に制限の少ない手段を採る(原則5)である。

3 強制的に独立意思決定能力支援人が選任されるのは、意思決定能力のかける人について、国民保健サービス(National Health Service, NHS)が重大な治療を行うとき(法37条)、国民保健サービスが病院への入院・施設への入居を決めるとき(法第38条)、自治体が住居を提供するとき(法第39条)、治療のために自由のはく奪を行うとき(附則AA1第42項)である。

2――認知症の人の意思決定

1|基本的な考え方

法律行為を行うには、その意味を理解できる能力があることが必要である。この能力のことを意思能力という。法律行為とは契約を結ぶことなど法律上の意味(効果)を持つ行為のことを指す。たとえば、定期預金をすることや保険契約に加入することなどは法律行為に該当する。

つまり、定期預金をする、保険契約に加入するといったことの意味が理解できる能力のない人、すなわち意思能力がない人がこれらの行為を行った場合、その効果ははじめからないもの(無効)とされる(民法第3条の2)。したがって、たとえば認知症の程度が重く、意思能力がない人は契約締結などを行うことはできない。ただし、この点については次に述べることの認識が重要である。

法律行為を行うには、その意味を理解できる能力があることが必要である。この能力のことを意思能力という。法律行為とは契約を結ぶことなど法律上の意味(効果)を持つ行為のことを指す。たとえば、定期預金をすることや保険契約に加入することなどは法律行為に該当する。

つまり、定期預金をする、保険契約に加入するといったことの意味が理解できる能力のない人、すなわち意思能力がない人がこれらの行為を行った場合、その効果ははじめからないもの(無効)とされる(民法第3条の2)。したがって、たとえば認知症の程度が重く、意思能力がない人は契約締結などを行うことはできない。ただし、この点については次に述べることの認識が重要である。

2|可能な限り自分で決定することへの支援が重要

日本も締結している「障害者の権利に関する条約4」の第12条第2項では、「障害者が生活のあらゆる側面において他の者との平等を基礎として法的能力を享有する」としている。また、条約の締約国は「障害者が財産を所有し…銀行貸付け、抵当その他の形態の金融上の信用を利用する均等な機会を有することについての平等の権利を確保するための全ての適当かつ効果的な措置をとる」(同条第5項)とされている。

したがって、各種の法律行為あるいは金融取引において、本人自身の意思決定が、障害を持たない人同様に最大限尊重されるべきであり、そのことが各種の制度を考えるにあたってのスタートになる5。

そして、本人の判断能力が低下していることを踏まえ、できる限り関係者が支援することを通じて、本人が自己決定を行い、その決定を尊重することが求められる。日本において、この点についてまとめられているものとして、平成30年6月に厚生労働省から公表された「認知症の人の日常生活・社会生活における意思決定支援ガイドライン」(以下、意思決定支援ガイドライン)6がある。次項では金融機関の取引の側面を意識しつつ、紹介する。

4 「障害者」の表記は日本政府による公定訳に基づく。https://www.dinf.ne.jp/doc/japanese/rights/adhoc8/convention131015.html

5 第12条第2項の法的能力は法律行為の主体になれるという権利能力を指すのか、法律行為を有効に行えるのかという意思能力あるいは行為能力を指すのかという議論がある(佐々木育子「成年後見制度から意思決定支援制度へ」旬刊ジュリスト2018年秋号p72参照)が、詳細は省略する。

6 https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-12300000-Roukenkyoku/0000212396.pdf

日本も締結している「障害者の権利に関する条約4」の第12条第2項では、「障害者が生活のあらゆる側面において他の者との平等を基礎として法的能力を享有する」としている。また、条約の締約国は「障害者が財産を所有し…銀行貸付け、抵当その他の形態の金融上の信用を利用する均等な機会を有することについての平等の権利を確保するための全ての適当かつ効果的な措置をとる」(同条第5項)とされている。

したがって、各種の法律行為あるいは金融取引において、本人自身の意思決定が、障害を持たない人同様に最大限尊重されるべきであり、そのことが各種の制度を考えるにあたってのスタートになる5。

そして、本人の判断能力が低下していることを踏まえ、できる限り関係者が支援することを通じて、本人が自己決定を行い、その決定を尊重することが求められる。日本において、この点についてまとめられているものとして、平成30年6月に厚生労働省から公表された「認知症の人の日常生活・社会生活における意思決定支援ガイドライン」(以下、意思決定支援ガイドライン)6がある。次項では金融機関の取引の側面を意識しつつ、紹介する。

4 「障害者」の表記は日本政府による公定訳に基づく。https://www.dinf.ne.jp/doc/japanese/rights/adhoc8/convention131015.html

5 第12条第2項の法的能力は法律行為の主体になれるという権利能力を指すのか、法律行為を有効に行えるのかという意思能力あるいは行為能力を指すのかという議論がある(佐々木育子「成年後見制度から意思決定支援制度へ」旬刊ジュリスト2018年秋号p72参照)が、詳細は省略する。

6 https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-12300000-Roukenkyoku/0000212396.pdf

3――意思決定支援ガイドラインの概要

1|意思決定支援の三つの基本原則

意思決定支援ガイドラインには三つの基本原則が挙げられている。

まず、一つ目の原則は、本人の意思の尊重である7。これは英国の意思決定能力法の基本理念と同じである。ガイドラインでは認知症の人が意思決定をしながら、尊厳を持って暮らしていくことの重要性を認識することが必要としている。そして、意思決定のために、(1)認知能力に応じた説明が行われるべきこと、(2)支援者からの視点ではなく、本人が表明した意思・選好、あるいは推定される意思・選好を尊重すべきこと、(3)本人の意思は言葉だけではなく、表情や身振り手振りからも読み取るべきこと、(4)示された本人の意思は他人を害したり、本人に見過ごすことができない重大な影響を生じたりする場合でない限り、尊重すべきものとされている。(4)は英国意思決定能力法の原則3に相当する。

ここで特に注意すべきと考えられるのは(2)の本人の意思・選好の優先である。たとえば、本人は自宅で過ごしたいと考えていて、他方、支援者は施設へ入居したほうが健康な生活をおくれると考えているような場合を考える。この場合は、本人に見過ごすことのできない重大な影響を生ずる場合(上記(4)に該当)でなければ、本人の意思を優先すべきこととなる。

二つ目の原則は、本人の意思決定能力への配慮である8。ここで重要なポイントとして示されているのは、「認知症の程度にかかわらず、本人には意思があり、意思決定能力があることを前提として意思決定支援をする」ということである。これは英国の意思決定能力法の原則1に相当する。つまり、認知症なのだから、意思決定ができないと決めつけるのではなく、可能な限り意思決定支援を行うべきという原則が示されている。

また、この二つ目の原則においては、「本人の意思能力を固定的に考えずに、本人の保たれている認知能力等を向上させる働きかけを行う」とされている。これは英国意思決定能力法の原則2に相当する。具体的には、(1)「本人の意思決定能力は行為の内容により相対的に判断される」。また、(2)「意思決定能力は、あるかないかという二者択一的ではなく、段階的・漸次的に低減・喪失されていく」。そして(3)「意思決定能力は、認知症の状態だけではなく、社会心理的・環境的・医学身体的・精神的・神経学的状態によって変化するので、より認知症の人が決めることができるように、残存能力への配慮が必要となる」ということである。

この点は金融取引を行うにあたって重要な示唆となる。つまり、行うとする取引(金融商品の種類なども含め)はどのようなものか、その取引に照らして本人の状況はどうか、取引を行う場所や支援者の働きかけの適切さはどうか、などを総合的に考えていくことになる。

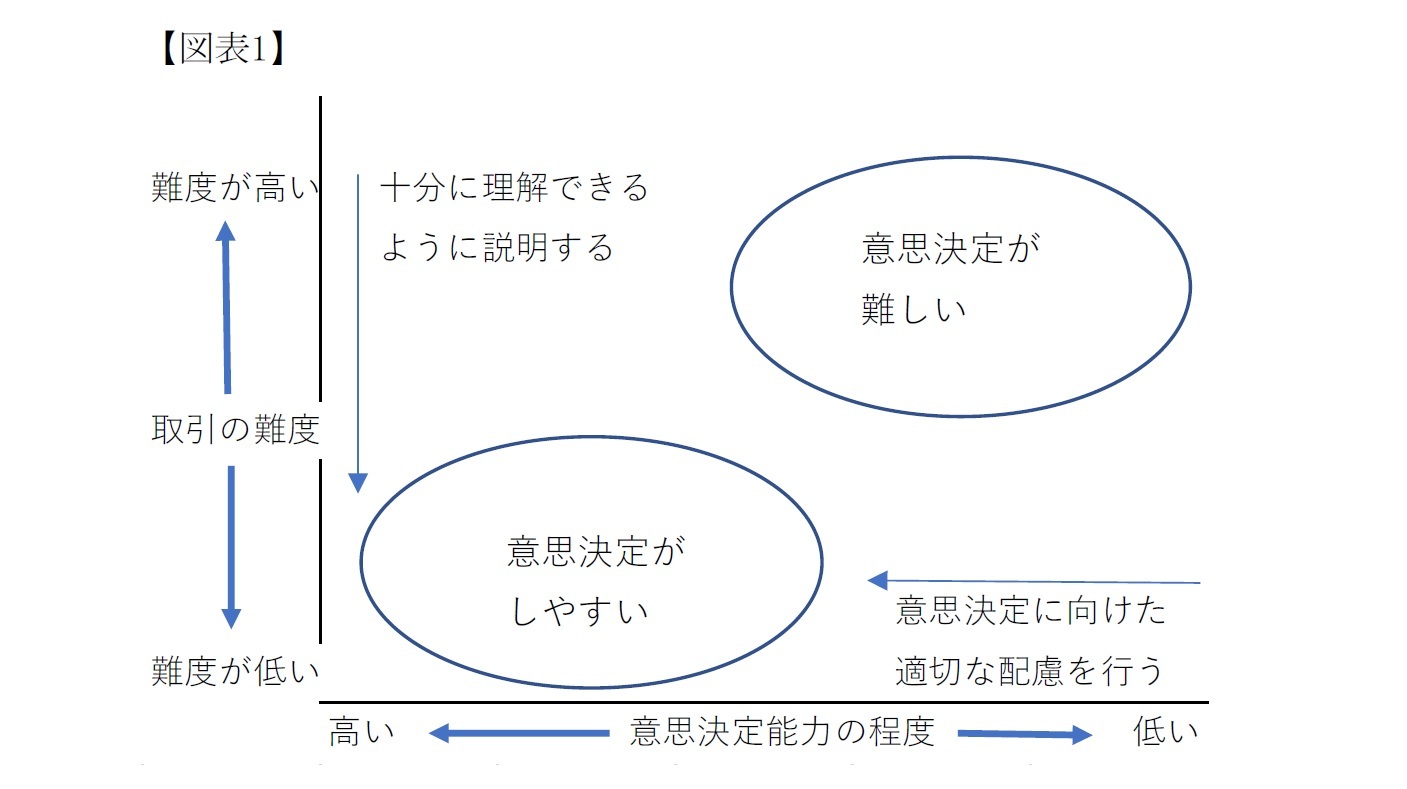

したがって、意思決定支援者は、本人が行おうとする取引について、本人に十分に理解をしてもらうこととともに、意思決定に向けた心理学的、環境的といった状態に配慮して、本人自身が決定することを促進することが求められる(図表1)。ここで意思決定支援者というのは現在の日本においては、第一には家族が想定される9。

意思決定支援ガイドラインには三つの基本原則が挙げられている。

まず、一つ目の原則は、本人の意思の尊重である7。これは英国の意思決定能力法の基本理念と同じである。ガイドラインでは認知症の人が意思決定をしながら、尊厳を持って暮らしていくことの重要性を認識することが必要としている。そして、意思決定のために、(1)認知能力に応じた説明が行われるべきこと、(2)支援者からの視点ではなく、本人が表明した意思・選好、あるいは推定される意思・選好を尊重すべきこと、(3)本人の意思は言葉だけではなく、表情や身振り手振りからも読み取るべきこと、(4)示された本人の意思は他人を害したり、本人に見過ごすことができない重大な影響を生じたりする場合でない限り、尊重すべきものとされている。(4)は英国意思決定能力法の原則3に相当する。

ここで特に注意すべきと考えられるのは(2)の本人の意思・選好の優先である。たとえば、本人は自宅で過ごしたいと考えていて、他方、支援者は施設へ入居したほうが健康な生活をおくれると考えているような場合を考える。この場合は、本人に見過ごすことのできない重大な影響を生ずる場合(上記(4)に該当)でなければ、本人の意思を優先すべきこととなる。

二つ目の原則は、本人の意思決定能力への配慮である8。ここで重要なポイントとして示されているのは、「認知症の程度にかかわらず、本人には意思があり、意思決定能力があることを前提として意思決定支援をする」ということである。これは英国の意思決定能力法の原則1に相当する。つまり、認知症なのだから、意思決定ができないと決めつけるのではなく、可能な限り意思決定支援を行うべきという原則が示されている。

また、この二つ目の原則においては、「本人の意思能力を固定的に考えずに、本人の保たれている認知能力等を向上させる働きかけを行う」とされている。これは英国意思決定能力法の原則2に相当する。具体的には、(1)「本人の意思決定能力は行為の内容により相対的に判断される」。また、(2)「意思決定能力は、あるかないかという二者択一的ではなく、段階的・漸次的に低減・喪失されていく」。そして(3)「意思決定能力は、認知症の状態だけではなく、社会心理的・環境的・医学身体的・精神的・神経学的状態によって変化するので、より認知症の人が決めることができるように、残存能力への配慮が必要となる」ということである。

この点は金融取引を行うにあたって重要な示唆となる。つまり、行うとする取引(金融商品の種類なども含め)はどのようなものか、その取引に照らして本人の状況はどうか、取引を行う場所や支援者の働きかけの適切さはどうか、などを総合的に考えていくことになる。

したがって、意思決定支援者は、本人が行おうとする取引について、本人に十分に理解をしてもらうこととともに、意思決定に向けた心理学的、環境的といった状態に配慮して、本人自身が決定することを促進することが求められる(図表1)。ここで意思決定支援者というのは現在の日本においては、第一には家族が想定される9。

三つ目の原則は、意思決定支援チームによる早期からの継続的支援である10。これは認知症の人に早期に家族や福祉関係、医療関係者、地域包括支援センターなどの協働による支援を実現すべきとするものである。この点、孤立している単身高齢者など、行政が積極的に対応を考えていくべきケースも考えられる。

7 意思決定支援ガイドラインP3参照。

8 意思決定支援ガイドラインP4参照。

9 意思決定支援ガイドラインでは、意思決定支援者として、医師などの専門職や行政職員、家族、地域において見回り活動を行う人、本人をよく知る人などが挙げられている(2ページ参照)。しかし、金融機関との取引を支援するのは、まずは家族ということになろう。

10 意思決定支援ガイドラインP5参照。

7 意思決定支援ガイドラインP3参照。

8 意思決定支援ガイドラインP4参照。

9 意思決定支援ガイドラインでは、意思決定支援者として、医師などの専門職や行政職員、家族、地域において見回り活動を行う人、本人をよく知る人などが挙げられている(2ページ参照)。しかし、金融機関との取引を支援するのは、まずは家族ということになろう。

10 意思決定支援ガイドラインP5参照。

2|意思決定支援のプロセス

意思決定支援のプロセスにおいては、支援者の態度や、支援者との信頼関係、相手方(金融機関の窓口担当者など)との関係性や環境により本人が影響を受けるという点への配慮が必要となる11。

そのため、意思決定支援者は本人の意思決定を尊重して、安心して意思決定ができるような態度をとるべきこと、意思決定支援者や相手方との信頼関係に配慮すべきこと、意思決定を行う場所が自宅など安心できる環境にあり、決定を急がされない時間的な余裕を確保すべきことが重要とされる。

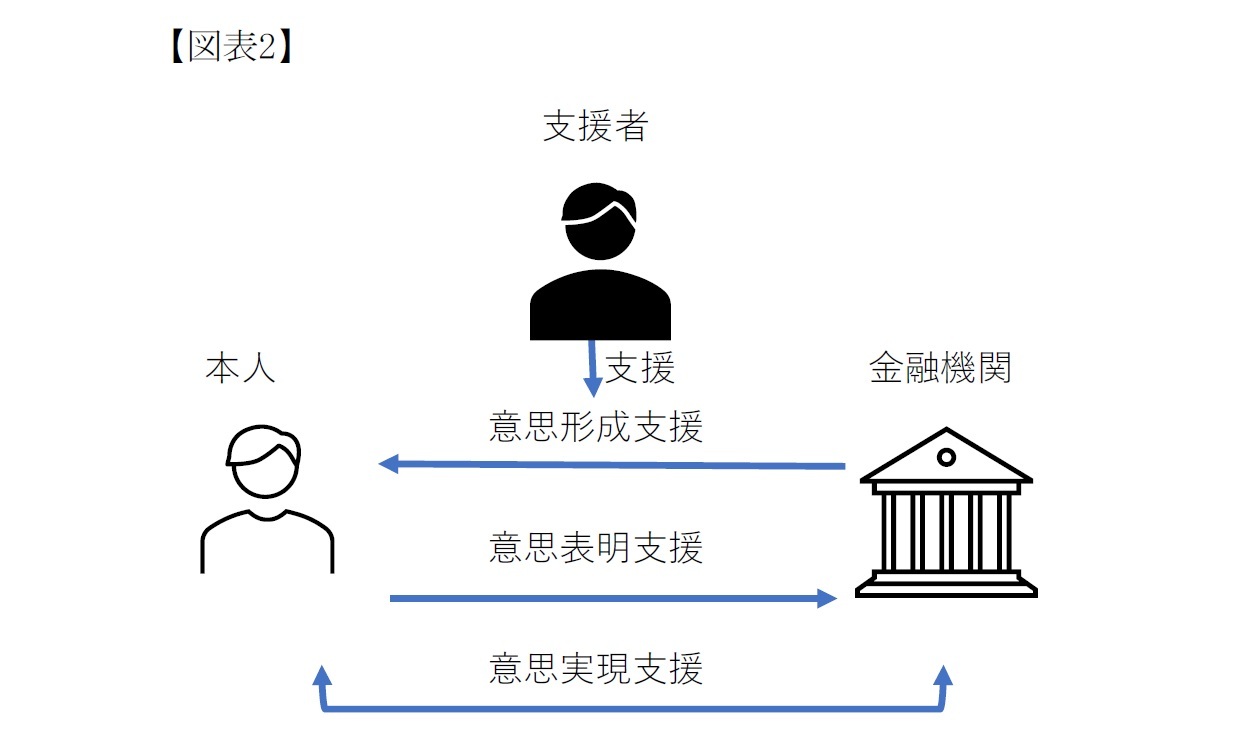

意思決定支援プロセスは、3つのステップを踏むこととなる12。まず(1)本人が意思を形成することの支援である(意思形成支援)。このステップでは、本人が意思決定にあたっての情報を正しくわかりやすく与えられ、きちんと理解しているかを確認する。次に(2)本人が意思を表明することの支援である(意思表明支援)。意思決定支援者の本人への態度や周辺の環境が、本人の意思決定の障害になっていないか、意思決定にあたって十分な時間があるかどうか確認する。そして、(3)本人が意思を実現するための支援(意思実現支援)である。意思決定の結果が本人の意図通りに実現するよう支援を行う。金融取引における意思実現支援とは、本人の表示した意思を金融機関に伝え、金融機関から求められた事務書類を作成し提出するなどのことが考えられよう。(図表2)。

意思決定支援のプロセスにおいては、支援者の態度や、支援者との信頼関係、相手方(金融機関の窓口担当者など)との関係性や環境により本人が影響を受けるという点への配慮が必要となる11。

そのため、意思決定支援者は本人の意思決定を尊重して、安心して意思決定ができるような態度をとるべきこと、意思決定支援者や相手方との信頼関係に配慮すべきこと、意思決定を行う場所が自宅など安心できる環境にあり、決定を急がされない時間的な余裕を確保すべきことが重要とされる。

意思決定支援プロセスは、3つのステップを踏むこととなる12。まず(1)本人が意思を形成することの支援である(意思形成支援)。このステップでは、本人が意思決定にあたっての情報を正しくわかりやすく与えられ、きちんと理解しているかを確認する。次に(2)本人が意思を表明することの支援である(意思表明支援)。意思決定支援者の本人への態度や周辺の環境が、本人の意思決定の障害になっていないか、意思決定にあたって十分な時間があるかどうか確認する。そして、(3)本人が意思を実現するための支援(意思実現支援)である。意思決定の結果が本人の意図通りに実現するよう支援を行う。金融取引における意思実現支援とは、本人の表示した意思を金融機関に伝え、金融機関から求められた事務書類を作成し提出するなどのことが考えられよう。(図表2)。

11 意思決定支援ガイドラインp6参照。

12 意思決定支援ガイドラインP7参照。

(2020年09月07日「基礎研レター」)

このレポートの関連カテゴリ

03-3512-1866

経歴

- 【職歴】

1985年 日本生命保険相互会社入社

2014年 ニッセイ基礎研究所 内部監査室長兼システム部長

2015年4月 生活研究部部長兼システム部長

2018年4月 取締役保険研究部研究理事

2021年4月 常務取締役保険研究部研究理事

2024年4月 専務取締役保険研究部研究理事

2025年4月 取締役保険研究部研究理事

2025年7月より現職

【加入団体等】

東京大学法学部(学士)、ハーバードロースクール(LLM:修士)

東京大学経済学部非常勤講師(2022年度・2023年度)

大阪経済大学非常勤講師(2018年度~2022年度)

金融審議会専門委員(2004年7月~2008年7月)

日本保険学会理事、生命保険経営学会常務理事 等

【著書】

『はじめて学ぶ少額短期保険』

出版社:保険毎日新聞社

発行年月:2024年02月

『Q&Aで読み解く保険業法』

出版社:保険毎日新聞社

発行年月:2022年07月

『はじめて学ぶ生命保険』

出版社:保険毎日新聞社

発行年月:2021年05月

松澤 登のレポート

| 日付 | タイトル | 執筆者 | 媒体 |

|---|---|---|---|

| 2025/10/22 | 米連邦地裁、Googleへの是正措置を公表~一般検索サービス市場における独占排除 | 松澤 登 | 基礎研レポート |

| 2025/10/15 | 芝浦電子の公開買付け-ヤゲオのTOB成立 | 松澤 登 | 研究員の眼 |

| 2025/10/09 | ソニーのパーシャル・スピンオフ-ソニーフィナンシャルの分離・上場 | 松澤 登 | 研究員の眼 |

| 2025/09/18 | 欧州委員会、Googleに制裁金-オンライン広告サービス市場での支配力濫用 | 松澤 登 | 研究員の眼 |

新着記事

-

2025年10月23日

御社のブランドは澄んでますか?-ブランド透明性が生みだす信頼とサステナビリティ開示のあり方(1) -

2025年10月23日

EIOPAがソルベンシーIIのレビューに関する技術基準とガイドラインのセットの新たな協議を開始等 -

2025年10月23日

中国:25年7~9月期GDPの評価-秋風索莫の気配が漂う中国経済。内需の悪化により成長率は減速 -

2025年10月23日

パワーカップルと小学校受験-データで読み解く暮らしの風景 -

2025年10月22日

高市新政権が発足、円相場の行方を考える~マーケット・カルテ11月号

レポート紹介

-

研究領域

-

経済

-

金融・為替

-

資産運用・資産形成

-

年金

-

社会保障制度

-

保険

-

不動産

-

経営・ビジネス

-

暮らし

-

ジェロントロジー(高齢社会総合研究)

-

医療・介護・健康・ヘルスケア

-

政策提言

-

-

注目テーマ・キーワード

-

統計・指標・重要イベント

-

媒体

- アクセスランキング

お知らせ

-

2025年07月01日

News Release

-

2025年06月06日

News Release

-

2025年04月02日

News Release

【認知症の人の意思決定(1)-自分で決めることが尊重されるために】【シンクタンク】ニッセイ基礎研究所は、保険・年金・社会保障、経済・金融・不動産、暮らし・高齢社会、経営・ビジネスなどの各専門領域の研究員を抱え、様々な情報提供を行っています。

認知症の人の意思決定(1)-自分で決めることが尊重されるためにのレポート Topへ

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!