- シンクタンクならニッセイ基礎研究所 >

- ジェロントロジー(高齢社会総合研究) >

- 認知症介護 >

- 認知症と損害賠償-認知症の人の家族の損害賠償責任の考え方

認知症と損害賠償-認知症の人の家族の損害賠償責任の考え方

保険研究部 研究理事 兼 ヘルスケアリサーチセンター長 松澤 登

文字サイズ

- 小

- 中

- 大

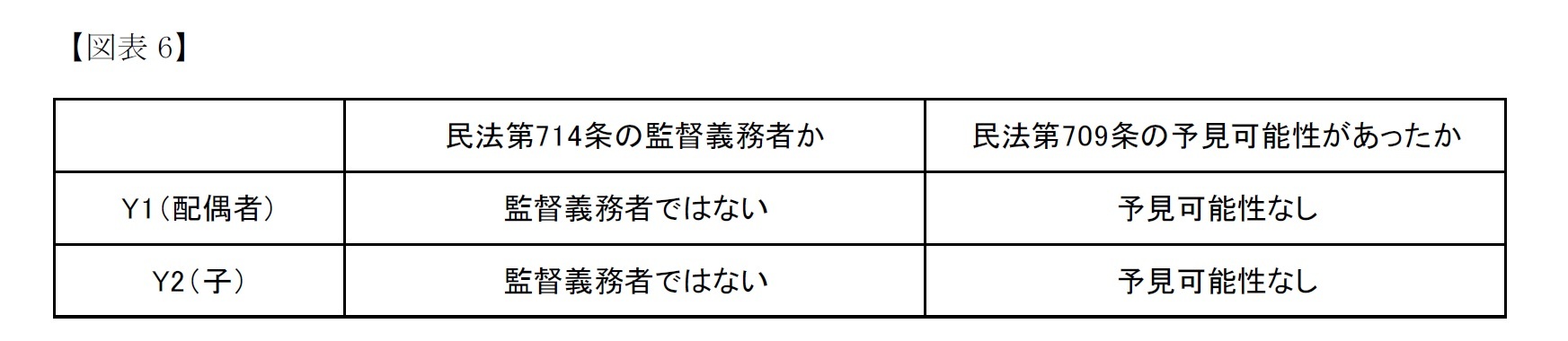

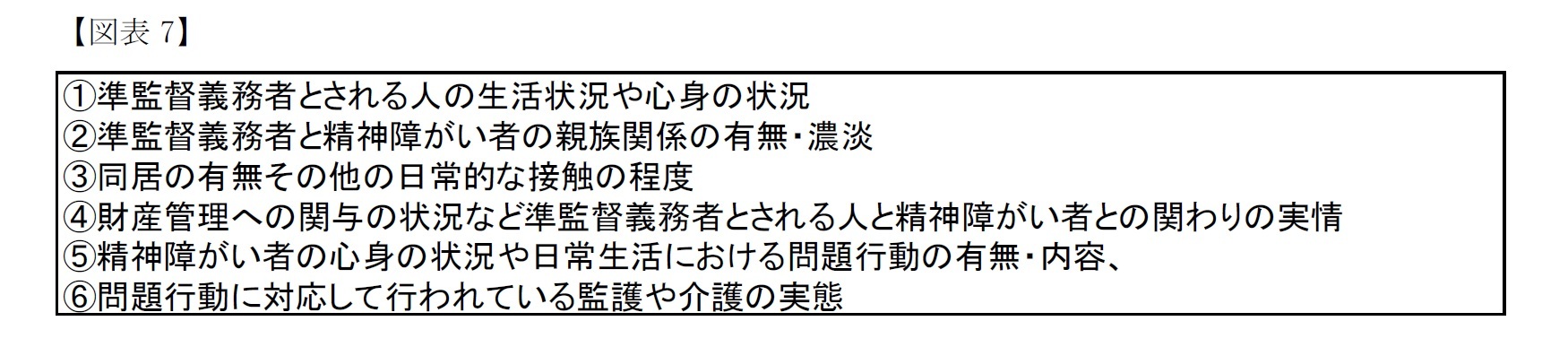

そして、ある者が監督を引き受けた、すなわち準監督義務者に該当するかどうかの判断に当たっては、下記図表7に挙げる諸般の事情を総合考慮して、その者が認知症の人(精神障がい者)を現に監督しているかあるいは監督することが可能かつ容易であるなど衡平の見地から、その者に対して責任を問うのが相当といえる客観的状況が認められるかどうかであるとした。

4――検討

民法第714条は、民法第712条(未成年者)、および民法第713条(責任無能力者)により、事故を起こした者が責任を負わない場合に、法定の監督義務者が原則として損害賠償責任を負うとする。ところで、法定の監督義務者とは、そもそも一体誰を想定しているのであろうか。未成年者の場合は親権者というのは分かりやすいが、問題は成人の場合である。

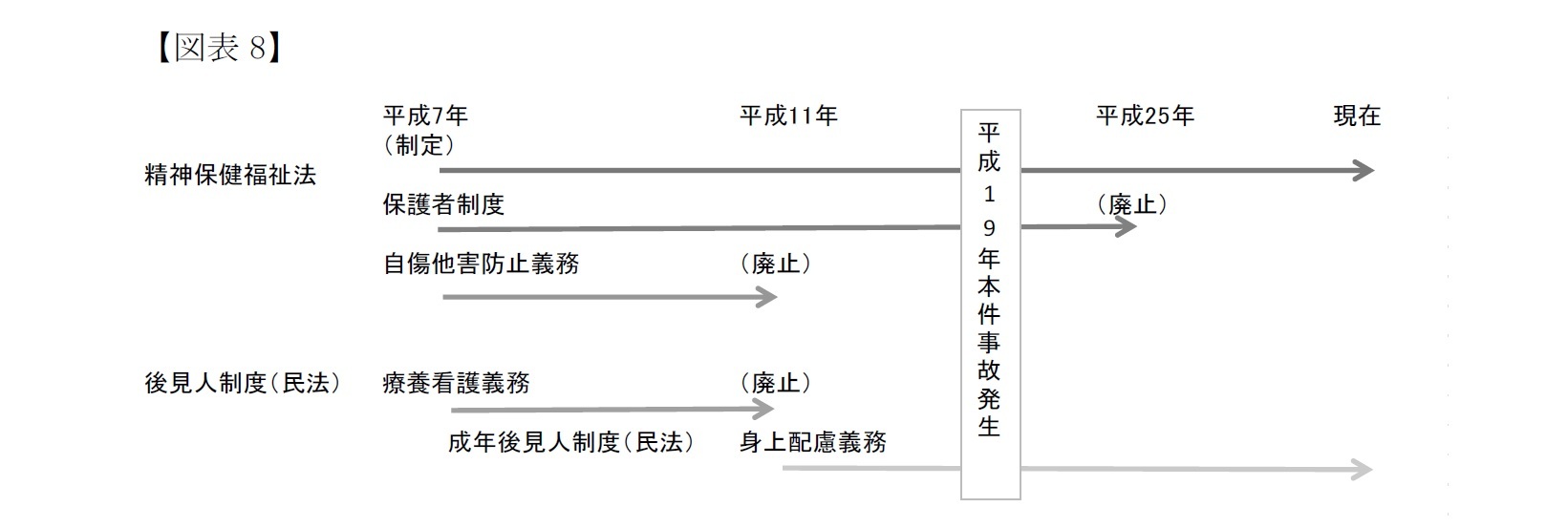

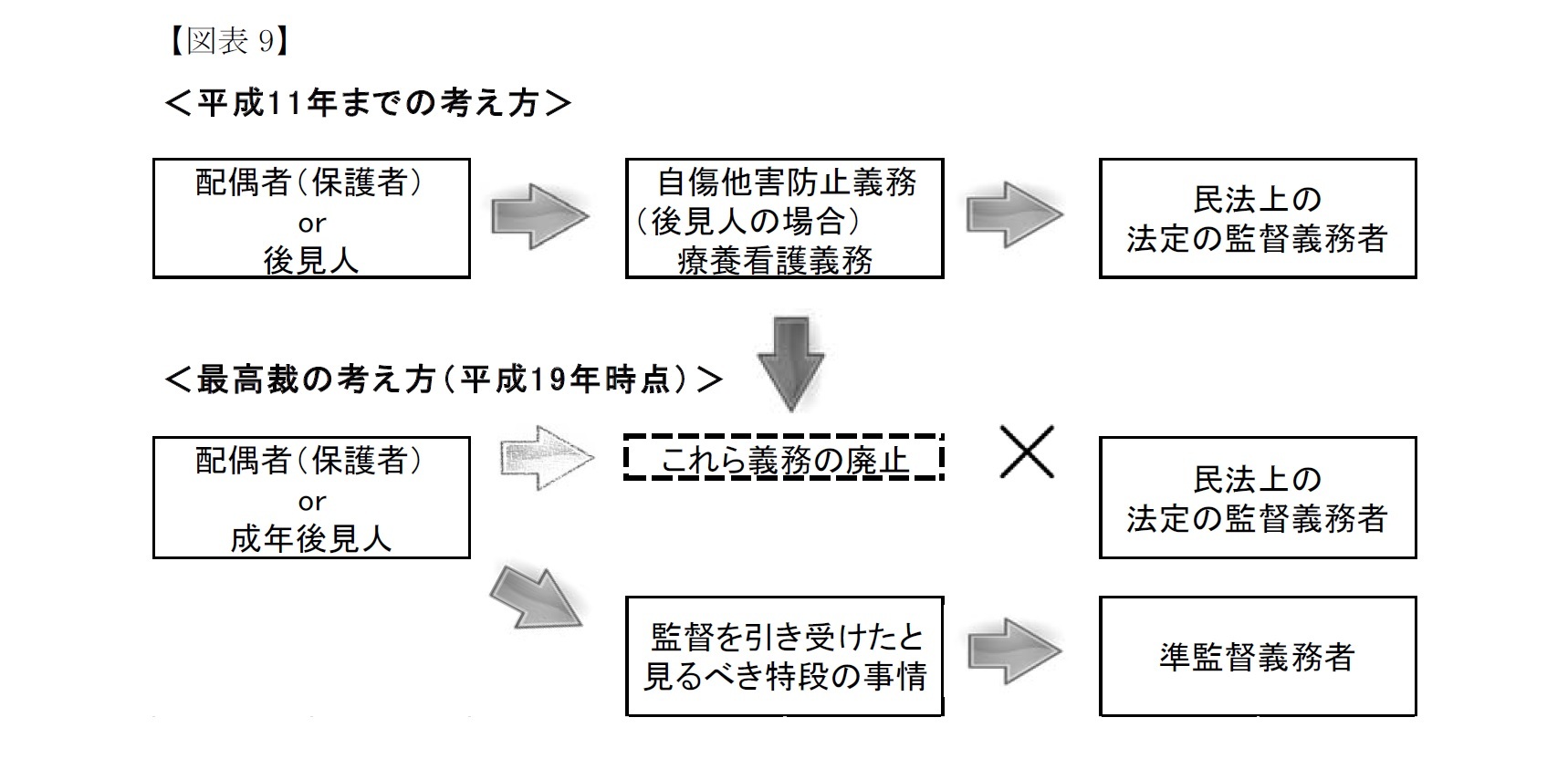

現在、認知症の人の医療及び保護について定めている法律は、平成7年に改正・施行された精神保健福祉法11である。精神保健福祉法では当初、精神障がい者について保護者制度を設けていた。保護者は後見人、配偶者、親権を行う者、あるいはその他親族で家庭裁判所が選任した者が、この順番でなるものとされていた。また、保護者には、精神障がい者が自身を傷つけまたは他人に害を及ぼすことのないように、監督すべき義務(自傷他害防止義務)が定められていた。さらに、禁治産者(心神喪失の常況にあるとして裁判所が宣告する者)においては後見人が選任されるが、後見人は第一順位で保護者となり、かつ後見人には、民法上、療養看護義務が課されていた。

このような法制度を背景として、保護者に該当する者が民法第714条の監督義務者に該当するとの理解が一般的であった。したがって当時の禁治産制度における後見人や、後見人がいない場合に、保護者に該当する配偶者が法定の監督義務者であるとして民法第714条の責任を負うと考えられてきた。

しかし、その後、介護は社会で分担すべきものであることや、障がい者の自立や意思尊重、また特に、介護に当たる者の負担軽減などを目的として、平成11年に保護者が自傷他害防止義務を負うとの規定が削除され、さらには平成25年改正によって保護者制度そのものがなくなった12。また、平成11年に禁治産制度が廃止され、代わりに成年後見人制度が導入された。これに伴い後見人の療養看護義務は廃止され、成年被後見人に関する事務を行なうにあたっての身上配慮義務(民法第858条)に変わった(図表8)。

11 正式名称は「精神保健及び精神障害者福祉に関する法律」である。

12 障がい者の自立や権利、差別的な取扱の禁止、身体の自由などを定めた「障害者の権利に関する条約」は平成26年に日本における効力が発生した。https://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/jinken/index_shogaisha.html 参照。

最高裁の判決には二つの批判が指摘できる。ひとつは、民法第714条にいう、法定の監督義務者そのものが存在しないのではないかとの批判である。上述の通り、現在では後見人制度が廃止され、成年後見人にはその事務管理において、成年被後見人の身上を配慮する義務だけがあることとされた。成年後見人は介護そのものを行うものではなく、法定の監督義務者とは言いにくい。この問題が根本的な問いである理由は、法定の監督義務者が存在しないのであれば、それに準ずる者も想定できないのではないかという疑問である。

二つ目の批判は、「責任無能力者との関係や日常生活における接触状況に照らし、現に監督を引き受けたとみるべき特段の事情があるとき」との判断基準を設定してしまうと、より密接に介護した者ほど責任に問われやすいという点である。

以上2つの批判に応えるものとして、最高裁大谷裁判官の補足意見がある。それによると、成年後見人には、身上看護に関する事務等につき善良な管理者の注意を持って処理する義務が規定されている(民法第869条で準用する第644条)ことから、成年後見人は法定の監督義務者として想定しうるとする。そして、本件では、成年後見人が選任されていないため、仮に成年後見が開始されていれば、選任されてしかるべき立場にあるY2が準監督義務者に該当すると考える。ただし、大谷裁判官は、監督義務者の免責要件である「監督義務者がその義務を怠らなかったとき」が、これまで解されてきたように立証困難な厳格なものではなく、緩やかなもの(=監督義務者の免責が認められやすいもの)となるとしている。このような構成により、当事者間の公平な損失の分担を図ろうという見解である。

同様に、監督義務の免責を広く認めようとするものとして岡部裁判官の補足意見がある。それによると、準監督義務者の認定については多数意見の見解に賛同する。しかし多数意見とは異なり、本件において、Y2について週6回のデイサービスの利用やY1による見守り、A外出時にBが付き添いすることを行わせるなど「監督を引き受けたと見るべき特段の事情」が認められ、Y2は準監督義務者と認められるとする。そして、同じくデイサービスの利用等を行ったことにより、監督義務は尽くされたとする。岡部裁判官の見解によれば、監督を引き受けたと見るべき事情そのもので監督義務を果たしたといえそうである。

本項では、まず(1)最高裁判決についての評価を述べた上で、(2)そのうえでの考えられる損失の分担について述べる。

(1)最高裁判決についての評価

本件においては、過去2回の行方不明となった経験があることだけを以って、鉄道事故の責任を遺族に追及するものであり、これを否定する最高裁の結論に違和感は無い。しかし、仮に最高裁判決が、家族が通常行われている程度以上の丁寧な介護を行うと、認知症の人の加害行為の結果を家族が引き受けることになるとの趣旨のメッセージを出すものだとすれば、それは最高裁判決の意図するところではないようにも思う13。また、理屈としても介護への関与の程度を家族の責任の有無の判断基準とするよりは、認知症の人の日常の言動から家族が加害行為を十分に予測できたかどうかということを以って、家族が責任を負うべきかどうかの基準とするほうが合理的なようにも思う。

他方、大谷裁判官や岡部裁判官の補足意見のように本件のような通常行われるレベルの介護について、正面から(準)監督義務者を認めたうえで、免責を広く認めることとし、本件では事実関係をもとに監督を十分尽くしたと判断することには、現実的な損失分担の考え方として評価できる。

ただ、成年後見人は現実として、家族ではなく、司法書士や弁護士などの法律の専門職が就任することが多い14。これらの成年後見人が日々の介護の現場に働きかけることは期待しにくい。一般論として、成年後見人が法定の監督義務者あるいは準監督義務者になるというのはやはり言いにくいように思われる。

(2)考えられる損失の分担の考え方

そうなると損失の分担をどう考えるべきかであるが、私見としては(b)の民法第709条の問題として処理してはどうかと考える。

(a)の民法第714条の監督義務は親が子に対するような包括的抽象的な監督義務を指すこととされている。しかし、成人については、保護者制度が無くなり、成年後見人の権限も法的な事務処理に限定された経緯に照らせば、現在では、包括的抽象的な監督義務は想定できないと思われる。「障害者の権利に関する条約」で定められている障がい者の身体の自由の確保の観点からも、(準)監督義務者から認知症の人への行動制限を求めることとなる、包括的抽象的な監督責任を想定するのは慎重であるべきと思われる15。

そこで、(b)の個別的具体的な回避義務を想定する、民法第709条のもとで判断することが考えられる16。すなわち、個別具体的な危害発生が予見でき、回避することも可能であるのに、回避措置を行わなかったときに限って介護を担う家族に責任が認められると考える。

たとえば認知症の人が家の自転車に乗って人をはねたとする。この場合、仮に過去に家の自転車を乗り回して転倒するなど危なかったケースがあったとすれば、家族は自転車の事故を具体的に予見することができる。そうすると、自転車に乗ることができないように、鍵をかけるか、捨ててしまうような義務が生じると考える。そのような措置をしないまま自転車事故が発生した場合、家族が結果回避のための行動を行わなかったことと、自転車事故の結果には相当因果関係があり、家族は民法第709条の回避義務責任を負担すると考える。このように考えるとすれば、本件では、Aは駅のほうに行ったことすらもないということから、家族にとって鉄道事故が具体的に予見できたとは言いがたく、家族は(b)の民法第709条の回避義務責任を負わないと解する。

なお、前述図表7にあるように、最高裁は準監督義務者となる要件として、⑤精神障がい者の心身の状況や日常生活における問題行動の有無・内容、⑥問題行動に対応して行われている監護や介護の実態を挙げている。この点は、準監督義務者に該当するかどうかの判断過程において、民法第709条の回避義務責任における個別具体的な予見可能性を問題としているようにも見え、この点に関しての検討がさらに必要になろう。

13 私見であるが、むしろ普通の介護を行ってさえいれば責任を問われることはないという趣旨のように思える。

14 http://www.courts.go.jp/vcms_lf/20190313koukengaikyou-h30.pdf 参照。

15 最高裁判決の木内裁判官補足意見を参照。

16 同旨、前掲注7)吉村p210参照。

5――おわりに

また、家族等が準監督義務者に該当するとされた場合に、大谷裁判官や岡部裁判官の補足意見のように、家族等の免責のハードルを低くするのかどうなのか、ということも引き続き論点として残っていると考えられる。

ところで、最高裁の立場、あるいは本稿の立場でも、一定の場合においては、認知症の人の行動により発生した損害について、認知症の人の家族ではなく、被害を受けた側に負担させるというものである。なお、この点に関し自動車事故においては、被害者救済の観点から、自賠責保険や、自動車保険の対人・対物賠償については、認知症の人が運転していた場合でも保険金が給付される実務となっている17。

自動車保険のように保険加入が一般化していないようなケース、たとえば自転車にはねられ、怪我を受けた場合には、相手が認知症の人かそうでないかで損害を負担する者が異なる。

この状況を放置しておくと、今度は被害を受けた側の救済の問題が浮上してくることとなる。そうするとやはり賠償保険による利害調整が必要になるのではないかと思う。自治体では認知症の方を対象とした損害保険を準備しているところが出てきている18。歓迎すべき動きであるが、実施に当たって慎重にならなければいけないのは、認知症の人は危険であるといった誤ったメッセージを送るものであってはならないということである。

子育てを社会で分担するのと同様に、高齢者を社会でサポートする仕組みを如何に構築していくか、という視点が重要といえよう。

17 たとえば2018年8月29日付損害保険ジャパン日本興和株式会社ニュースリリースhttps://www.sjnk.co.jp/~/media/SJNK/files/news/2018/20180829_1.pdf 参照。損害保険会社は配偶者等を監督義務者と見たうえで保険金を支払っているようであるが、本リリースでは一部例外ケースで認知症の監督義務者が補償対象とならない可能性があったため、認知症の監督義務者が補償対象であることを規定上明確化したとのことである。なお、自動車保険に付帯する人身傷害保険や車両保険は会社によって取扱が異なるようである。

18 この点についての詳細は、三原岳「認知症施策の「神戸モデル」は成功するか」ニッセイ基礎研究所 保険年金フォーカスhttps://www.nli-research.co.jp/files/topics/62821_ext_18_0.pdf?site=nli 参照。また、個人で加入する個人賠償保険については、被保険者が監督義務者とされ、損害賠償義務を負った場合にも保険金が出るように約款を改定した会社がある。

(2020年07月16日「ニッセイ基礎研所報」)

03-3512-1866

- 【職歴】

1985年 日本生命保険相互会社入社

2014年 ニッセイ基礎研究所 内部監査室長兼システム部長

2015年4月 生活研究部部長兼システム部長

2018年4月 取締役保険研究部研究理事

2021年4月 常務取締役保険研究部研究理事

2024年4月 専務取締役保険研究部研究理事

2025年4月 取締役保険研究部研究理事

2025年7月より現職

【加入団体等】

東京大学法学部(学士)、ハーバードロースクール(LLM:修士)

東京大学経済学部非常勤講師(2022年度・2023年度)

大阪経済大学非常勤講師(2018年度~2022年度)

金融審議会専門委員(2004年7月~2008年7月)

日本保険学会理事、生命保険経営学会常務理事 等

【著書】

『はじめて学ぶ少額短期保険』

出版社:保険毎日新聞社

発行年月:2024年02月

『Q&Aで読み解く保険業法』

出版社:保険毎日新聞社

発行年月:2022年07月

『はじめて学ぶ生命保険』

出版社:保険毎日新聞社

発行年月:2021年05月

松澤 登のレポート

| 日付 | タイトル | 執筆者 | 媒体 |

|---|---|---|---|

| 2025/10/28 | 東宝の自己株式取得-公開買付による取得 | 松澤 登 | 研究員の眼 |

| 2025/10/22 | 米連邦地裁、Googleへの是正措置を公表~一般検索サービス市場における独占排除 | 松澤 登 | 基礎研レポート |

| 2025/10/15 | 芝浦電子の公開買付け-ヤゲオのTOB成立 | 松澤 登 | 研究員の眼 |

| 2025/10/09 | ソニーのパーシャル・スピンオフ-ソニーフィナンシャルの分離・上場 | 松澤 登 | 研究員の眼 |

新着記事

-

2025年11月05日

インドネシアGDP(25年7-9月期)~5.04%と底堅い成長を維持 -

2025年11月05日

完璧な成果より「誠実な経過」を-ブランド透明性が生みだす信頼とサステナビリティ開示のあり方(2) -

2025年11月05日

新たな局面に入るロシア制裁・ウクライナ支援 -

2025年11月05日

子どもにもっと「芸術の秋」を~より多くの子どもに機会を提供するには、企業による貢献も欠かせない。ニッセイ名作シリーズは今年で62年~ -

2025年11月04日

数字の「26」に関わる各種の話題-26という数字で思い浮かべる例は少ないと思われるが-

お知らせ

-

2025年07月01日

News Release

-

2025年06月06日

News Release

-

2025年04月02日

News Release

【認知症と損害賠償-認知症の人の家族の損害賠償責任の考え方】【シンクタンク】ニッセイ基礎研究所は、保険・年金・社会保障、経済・金融・不動産、暮らし・高齢社会、経営・ビジネスなどの各専門領域の研究員を抱え、様々な情報提供を行っています。

認知症と損害賠償-認知症の人の家族の損害賠償責任の考え方のレポート Topへ

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!