- シンクタンクならニッセイ基礎研究所 >

- 暮らし >

- 若年層市場・マーケット >

- 若者に関するエトセトラ(1)-若者言葉について考える1-やばみ、わかりみ-

2020年06月24日

文字サイズ

- 小

- 中

- 大

1――若者言葉の曖昧さ

以前発表したレポートの中で筆者は「有効的である」という言葉を使用して、上司から指摘を受けた。私生活でも無意識に使っており、誤用していたという意識がなかったため、改めて調べたところ「有効」は形容動詞で、“的”は名詞やそれに準ずる語に付いて、形容動詞の語幹をつくるものであり、元々形容動詞である「有効」に文法的には“的”をつける必要ないとのことである。“的”の誤用といえば、「わたし的(ぼく的・俺的)には」という使われ方を想起する人も多いのではないだろうか。ここでの“的”とは意味をぼかして曖昧にする役割を持っており、責任の所在を曖昧にしたり、場の空気をやわらげるといった効果を持っている。今では気にする人も減っているようだが、90年代には活発に取り上げられた所謂“若者言葉”であった。米川 (2009,2012)1,2や永瀬 (1999)3によると、我々が使う言葉には若者言葉のように、突然発生し、知らぬ間に死語として使われなくなるものが多いという。一方で、長い期間にわたって使われたり、若者以外の世代にも幅広く使用が行き渡り、通常語彙の俗語的なものと位置づけられるところまで受容される語もある。“的”もそれらの若者言葉と同様に広く受容されていったと考えられる。さて、昨今ではこの“的”同様に“み”という曖昧な言葉が若者を中心に使用されているようである。本レポートではこの“み”に着目し、若者の人間関係構築と特徴について考えてみる。

1 米川明彦(2009)『集団語の研究 上巻』東京堂出版,

2 米川明彦(2012)「学生集団のことばの変化」『日本語学』第31 巻, 第11 号, pp.38-49

3 永瀬治郎(1999)「語の盛衰̶キャンパス言葉の寿命̶」『日本語学』第18 巻, 第10 号, pp.14-24

1 米川明彦(2009)『集団語の研究 上巻』東京堂出版,

2 米川明彦(2012)「学生集団のことばの変化」『日本語学』第31 巻, 第11 号, pp.38-49

3 永瀬治郎(1999)「語の盛衰̶キャンパス言葉の寿命̶」『日本語学』第18 巻, 第10 号, pp.14-24

2――“み”とは

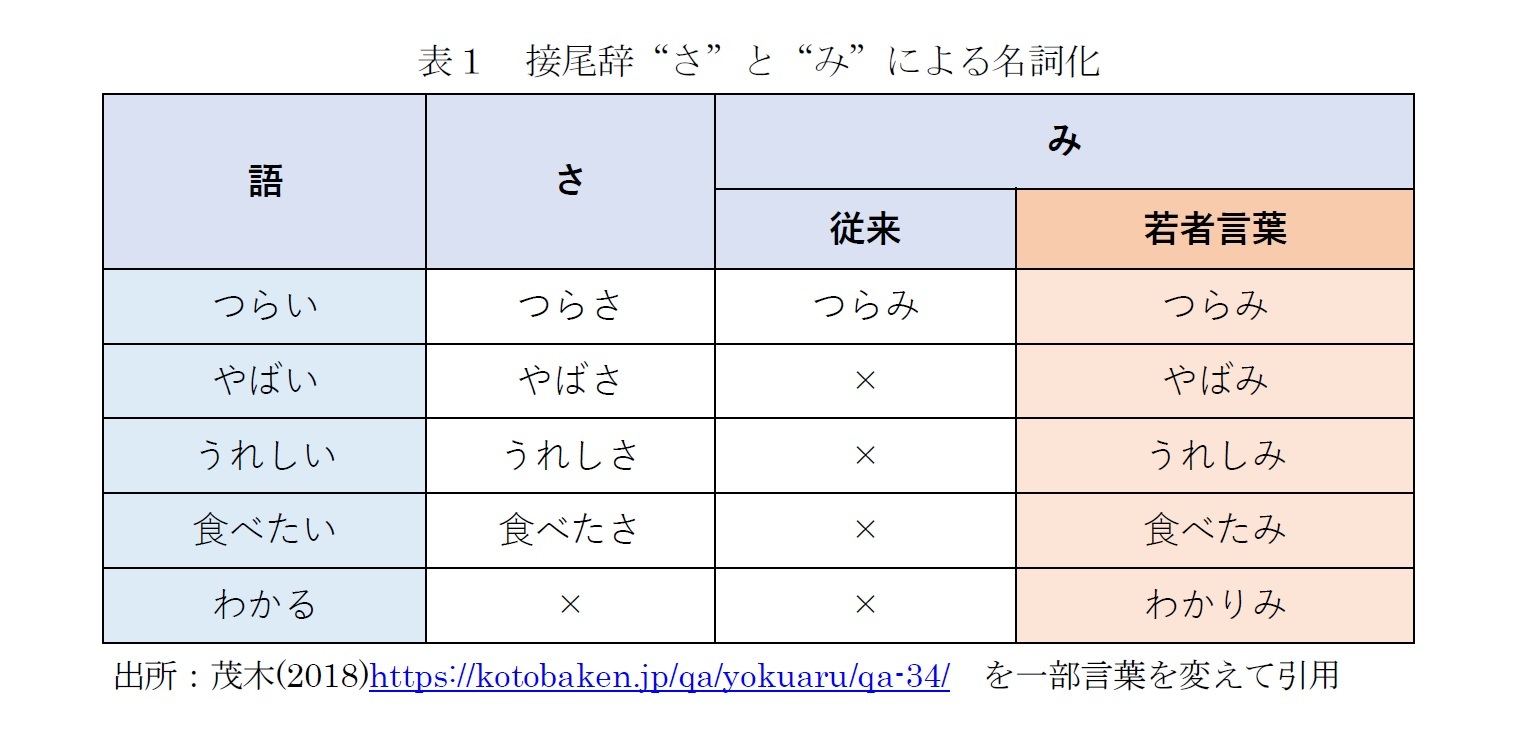

主にSNS(ソーシャルネットワークサービス)を中心に「〇〇み」という言葉が使われ始めたのは2017年頃だとされている。“み”は一般的に「うまい」や「悲しい」といった形容詞に名詞を作る役割を持つ「接尾辞」であり、“み”がつくことで「うまみ」や「かなしみ」といった形に変容する。若者言葉においての“み”は、従来の用法ではなかった使われ方がされており、例えば「やばい」が「やばみ」に、「うれしい」が「うれしみ」といったような具合で使用されている。

しかし、杉岡(2005)4によると、接尾辞の“み”は、同じ接尾辞である“さ”と比べて生産性の低い接尾辞とされてきた。理由は“さ”は、形容詞、形容名詞の語根にほぼもれなくつくことができ、派生語・受身や使役を含む複雑述語・複合語・外来語・新語にも付加する一方で、“み”が付加する形容詞は限定的で予測不可能であり、派生語や外来語等にも付加しないためである。

しかし、杉岡(2005)4によると、接尾辞の“み”は、同じ接尾辞である“さ”と比べて生産性の低い接尾辞とされてきた。理由は“さ”は、形容詞、形容名詞の語根にほぼもれなくつくことができ、派生語・受身や使役を含む複雑述語・複合語・外来語・新語にも付加する一方で、“み”が付加する形容詞は限定的で予測不可能であり、派生語や外来語等にも付加しないためである。

4 杉岡洋子(2005)「名詞化接辞の機能と意味」『現代形態論の潮流』(大石強ほか編), pp.75-94, くろしお出版

3――“み”が意味する事

以上のことから従来の接尾辞としての“み”の他にSNS等を中心に生成された“新しいみ形”が存在しているようである5,6。以下は、主要な使われ方を整理したものである。

(1) 接尾辞“さ”を“み”に置き換えたもの

前述したやばい、うれしい、といった形容詞には、接尾辞“さ”をつけた「やばさ」「うれしさ」という言葉が以前から使用されていた。それが、“み”に置き換えられ「やばみ」「うれしみ」と変化した。

(2) 固有名詞+“み”で対象の性質を表す

人名やキャラクターなど対象のコンテクストが共有されているうえで、その情報から対象のアイデンティティや性質を形容する機能である。例えば「今日の服、菅田将暉みがある」と言う発言は具体的ファッションを体系しているわけではないが、俳優の菅田将暉が持つ独特の雰囲気があるというニュアンスを伝えることができる。

(3) 普通名詞+“み”で共有されたイメージの性質を表す

社会的に共有されている抽象的なイメージ(主にステレオタイプ)を表現する機能である。例えばドラマやアニメなどで描かれるステレオタイプを基にした「親」「先生」「社会人」といったカテゴリーの性質を表現するために「父親みがある」「社会人1年目みがある」のようにカテゴリーの後ろに“み”をつけイメージを再共有する。

(4) 欲求を婉曲に表現する

一般に我々は「食べます」や「帰ります」といったの動詞連用形に助動詞の「たい」をつけることで「食べたい」、「帰りたい」といった欲望を表現する。この欲望は直接的な表現である。一方で“み”は、赤みがあるのようにその状態が完全ではなく、部分的であることを表現することもできる。ここから変容して、欲求を表現する「たい」の“い”を言い切り(断定)するのではなく、部分的にその欲求を表現するために“み”をつけることで「食べたみ」「帰りたみ」のように婉曲に欲求を表現するのである。

5 茂木俊伸(2018)「ことばの疑問」https://kotobaken.jp/qa/yokuaru/qa-34/ (2020/06/22閲覧)

6 水野みのり(2017)「ネット集団語における接尾辞「―み」の語基拡張」『思言』13号,pp.167-174

(1) 接尾辞“さ”を“み”に置き換えたもの

前述したやばい、うれしい、といった形容詞には、接尾辞“さ”をつけた「やばさ」「うれしさ」という言葉が以前から使用されていた。それが、“み”に置き換えられ「やばみ」「うれしみ」と変化した。

(2) 固有名詞+“み”で対象の性質を表す

人名やキャラクターなど対象のコンテクストが共有されているうえで、その情報から対象のアイデンティティや性質を形容する機能である。例えば「今日の服、菅田将暉みがある」と言う発言は具体的ファッションを体系しているわけではないが、俳優の菅田将暉が持つ独特の雰囲気があるというニュアンスを伝えることができる。

(3) 普通名詞+“み”で共有されたイメージの性質を表す

社会的に共有されている抽象的なイメージ(主にステレオタイプ)を表現する機能である。例えばドラマやアニメなどで描かれるステレオタイプを基にした「親」「先生」「社会人」といったカテゴリーの性質を表現するために「父親みがある」「社会人1年目みがある」のようにカテゴリーの後ろに“み”をつけイメージを再共有する。

(4) 欲求を婉曲に表現する

一般に我々は「食べます」や「帰ります」といったの動詞連用形に助動詞の「たい」をつけることで「食べたい」、「帰りたい」といった欲望を表現する。この欲望は直接的な表現である。一方で“み”は、赤みがあるのようにその状態が完全ではなく、部分的であることを表現することもできる。ここから変容して、欲求を表現する「たい」の“い”を言い切り(断定)するのではなく、部分的にその欲求を表現するために“み”をつけることで「食べたみ」「帰りたみ」のように婉曲に欲求を表現するのである。

5 茂木俊伸(2018)「ことばの疑問」https://kotobaken.jp/qa/yokuaru/qa-34/ (2020/06/22閲覧)

6 水野みのり(2017)「ネット集団語における接尾辞「―み」の語基拡張」『思言』13号,pp.167-174

4――「わかりみが強い」とは

昨今ではSNS上の文章に限らず、テレビなどで口語的に“新しいみ形”が使用されていることも多い。特に、本来接尾辞がつくことのない動詞の「わかる」に接尾辞を付けた「わかりみ」という言葉は、「わかりみが深い」や「わかりみがある」といったように使われ、若者言葉としての“み”の頻出言葉のように思われる。若者はこの「わかりみ」を様々な用途に応じて使用している。その例として(1)賛同・同意、(2)了解・把握、(3)共感・理解の強調、(4)強い肯定の4つ挙げてみたいと思う。7

まず(1)賛同・同意は、相手の意見に対して賛同や共感する際に「わかりみ」と反応することで相槌の機能を期待して使われるものである。次に(2)了解・把握は、具体的に内容を理解した際の確認として使われる。例えば「土曜20時いつものところで」という問いに対して従来の「わかった」という返答と同義で「わかりみ」が使われる。(3)共感・理解の強調は、前述した「わかりみが深い」のように、「わかりみ」の後ろに“深い”、“強い”、“すごい”のように形容詞をつけることで相手の意見に対する共感を強調する作用を持つ。最後に(4)強い肯定は、「わかりみ」の後ろに断定を表す“しかない”をつけることで、何かを強く肯定する意味をもつ。

このようにそもそも使用されることのなかった「わかる」+“み”は、若者文化としてそのコンテクストが共有され、意味を変容させながら受容されていったのである。

7 Oggi.jp (2020)「「わかりみ」の正しい意味と使い方は? 具体的な例文から類義語までご紹介!」https://oggi.jp/6208339 (2020/06/22閲覧)

まず(1)賛同・同意は、相手の意見に対して賛同や共感する際に「わかりみ」と反応することで相槌の機能を期待して使われるものである。次に(2)了解・把握は、具体的に内容を理解した際の確認として使われる。例えば「土曜20時いつものところで」という問いに対して従来の「わかった」という返答と同義で「わかりみ」が使われる。(3)共感・理解の強調は、前述した「わかりみが深い」のように、「わかりみ」の後ろに“深い”、“強い”、“すごい”のように形容詞をつけることで相手の意見に対する共感を強調する作用を持つ。最後に(4)強い肯定は、「わかりみ」の後ろに断定を表す“しかない”をつけることで、何かを強く肯定する意味をもつ。

このようにそもそも使用されることのなかった「わかる」+“み”は、若者文化としてそのコンテクストが共有され、意味を変容させながら受容されていったのである。

7 Oggi.jp (2020)「「わかりみ」の正しい意味と使い方は? 具体的な例文から類義語までご紹介!」https://oggi.jp/6208339 (2020/06/22閲覧)

5――若者言葉の「ノリ」と「曖昧さ」

では、なぜ若者から“み”は支持されているのだろうか。茂木(2018)によれば若者言葉で重視される面白さや新鮮さが動機になっているという。そもそも、若者言葉とは、「若者」という一種の特定集団に使用される「集団語」と定義されており、会話の「ノリ」を大切にした言葉の娯楽の一種として考えられている。ネットスラングを想起するとわかりやすいかもしれない。2000年代初頭から多くのユーザーが使用していた匿名掲示板「2ちゃんねる」では、当て字や語呂を使用する掲示板ユーザーのみで使用される隠語(スラング)が存在していた。隠語を使用することは一種の儀礼的・形式的な作用を持ち、自身がその共同体に身を置いていることを再認識させる効果もあったが8,9、それ以上に会話のノリや形式(お決まりの流れ)を楽しむという目的が大きかったように感じられる。そういった所謂2ちゃん語は、スマートフォンの登場により、そのノリがSNS上へと拡大したことやNAVERまとめのようなインターネット上の多様な情報が収集されるキュレーションサービスなどによって、2ちゃんねるユーザーでない人々が目にする機会も増えた。そのため2ちゃんねる発祥のスラングが若者に支持され、現実社会で使われるということも度々あった。本レポートで取り上げた“新しいみ形”においても、その発生は異なるが、「○○み」という語感やその面白さからSNSというネット文化から現実社会へ場が推移した構造は類似していると考えられるだろう。

また、桑本 (2003) 10が現代の若者言葉の主要な特徴として「曖昧な表現」と挙げているように、“み”の持つ曖昧さが支持されていると考えることもできる。冒頭の「わたし的」を含め、曖昧な表現で全体の意味や主張をぼかすという手法は、若者言葉に多く見られるものである。例えば以下のような若者言葉を我々も自然と受容しているのではないだろうか。

いずれも「~かも」や「~っぽい」といった断言、断定を避ける一種の腕曲な表現であると言える。断定しないことで、具体性や輪郭をぼやかし、ニュアンスを伝えることができる。これは、自身と伝える相手との間にある感覚のずれを生じさせないという作用がある。「おいしい」という感覚一つとっても、「それは、おいしいです。」と伝えた場合、情報を受け取った側は、断定された情報からその食べ物に対して絶対的な期待をするでしょう。しかし、いざ食べて絶品でなかった場合、その人は期待を裏切られたと感じるでしょう。我々がよく口にする「そうでもなかったね。」という感想が正にこの感情だと思われる。しかし、同じものを食べても最初に「おいしい的な」や「普通においしい」と伝えられていた場合、腕曲に自身と相手の嗜好の違いがあることや自分の意見ではなく一般的にそう言われているというニュアンスが含まれるため、情報を伝えられた側は期待しすぎず、いざ食べてみて好みでなかったとしても「こんなもんだろう。」という一種の肯定的な感情が生まれるのである。明言化しないことは、情報を発信する側の責任の所在を曖昧にしたり、情報を受け取る側にその情報に対する評価の余地を与えることとなるのである。

“み”も同様に「曖昧な表現」である。接尾辞“み”は、うまみ、痛みなど、『具体的な感覚』を表すものである。そのため、ある種の感覚や感情、状態を表現する際に、その要素に“み”を付加することで、その感覚や感情を体系化することができるのである。この体系化された感覚や感情、状態は、ニュアンスであり、コンテクストから情報を受け取った側が肌感覚でその情報を処理することを委ねられるのである。また、逆を返すと伝える側が形容できなかった情報を“み”をつけることで無責任に伝達することができ、情報の受け取る側の感覚に依拠した形でコミュニケーションをとることも可能であるということである。この感覚や雰囲気に重きを置いた曖昧な情報伝達構造こそ“み”が支持される理由であると筆者は考える。

8 北田暁大(2002)『東京―その誕生と死』広済堂ライブラリー

9 鈴木謙介(2002)『暴走するインターネット―ネット社会に何が起きているか』 イーストプレス

10 桑本裕二(2003)「若者ことばの発生と定着について」『秋田工業高等専門学校研究紀要』38号, pp. 113-120

また、桑本 (2003) 10が現代の若者言葉の主要な特徴として「曖昧な表現」と挙げているように、“み”の持つ曖昧さが支持されていると考えることもできる。冒頭の「わたし的」を含め、曖昧な表現で全体の意味や主張をぼかすという手法は、若者言葉に多く見られるものである。例えば以下のような若者言葉を我々も自然と受容しているのではないだろうか。

かな・みたいな・感じ・とか・かも・~っぽい・ある意味・~じゃないですか・的・系・普通に

いずれも「~かも」や「~っぽい」といった断言、断定を避ける一種の腕曲な表現であると言える。断定しないことで、具体性や輪郭をぼやかし、ニュアンスを伝えることができる。これは、自身と伝える相手との間にある感覚のずれを生じさせないという作用がある。「おいしい」という感覚一つとっても、「それは、おいしいです。」と伝えた場合、情報を受け取った側は、断定された情報からその食べ物に対して絶対的な期待をするでしょう。しかし、いざ食べて絶品でなかった場合、その人は期待を裏切られたと感じるでしょう。我々がよく口にする「そうでもなかったね。」という感想が正にこの感情だと思われる。しかし、同じものを食べても最初に「おいしい的な」や「普通においしい」と伝えられていた場合、腕曲に自身と相手の嗜好の違いがあることや自分の意見ではなく一般的にそう言われているというニュアンスが含まれるため、情報を伝えられた側は期待しすぎず、いざ食べてみて好みでなかったとしても「こんなもんだろう。」という一種の肯定的な感情が生まれるのである。明言化しないことは、情報を発信する側の責任の所在を曖昧にしたり、情報を受け取る側にその情報に対する評価の余地を与えることとなるのである。

“み”も同様に「曖昧な表現」である。接尾辞“み”は、うまみ、痛みなど、『具体的な感覚』を表すものである。そのため、ある種の感覚や感情、状態を表現する際に、その要素に“み”を付加することで、その感覚や感情を体系化することができるのである。この体系化された感覚や感情、状態は、ニュアンスであり、コンテクストから情報を受け取った側が肌感覚でその情報を処理することを委ねられるのである。また、逆を返すと伝える側が形容できなかった情報を“み”をつけることで無責任に伝達することができ、情報の受け取る側の感覚に依拠した形でコミュニケーションをとることも可能であるということである。この感覚や雰囲気に重きを置いた曖昧な情報伝達構造こそ“み”が支持される理由であると筆者は考える。

8 北田暁大(2002)『東京―その誕生と死』広済堂ライブラリー

9 鈴木謙介(2002)『暴走するインターネット―ネット社会に何が起きているか』 イーストプレス

10 桑本裕二(2003)「若者ことばの発生と定着について」『秋田工業高等専門学校研究紀要』38号, pp. 113-120

6――昔も今も若者は

冒頭で論じた通り“的”のような曖昧語やぼかし語が問題視され始めたのは1990年代に入ったころであった。当時は「とか」「っていうか」「みたいな」といった対人関係面におけるある種の心理態度の表れが所謂とか弁と揶揄されていた。こうした相手との対立や摩擦を避けたがるという対人心理は、当時の若者の特徴としてしばしば主張されるものでもあった11。これは、現代の若者も同様であり、協調や同調を好み、逸脱することを避ける彼らの人間関係構築において、空気を読むことや対立や摩擦を避けるという価値観は1990年代の若者と何ら違いはない。辻(1996)12によるとあいまい表現・ぼかし表現を用いた若者言葉には、会話における対人関係を緩衝するような語用論的機能があるという。“み”においても断定することを避け、肌感覚やニュアンスを共有するという相互作用の下、成り立っており、“み”という接尾辞は価値観の違う者同士の感覚を便宜的に包括し、コミュニケーションを円滑に促す作用があると考えられる。また、その便宜的に包括された感覚は、仮に当事者間で差異があったとしても雰囲気やニュアンスが伝われば何ら支障はないのである。以上のことから“み”が支持されている背景には、その語感やノリによって使用されているのと合わせて、“的”や“ぽい”といった以前の若者が使用していた曖昧語やぼかし語の系譜を踏んでいると考えることができるのではないだろうか。

本レポートを通して、“み”が支持されているという背景についてわかりみが強いなと思っていただけたらうれしみ。

11 辻大介(1999)「若者語と対人関係 ―大学生調査の結果から」『東京大学社会情報研究所紀要』57号, pp.17-42

12 辻大介(1996)「若者におけるコミュニケーション様式変化」『東京大学社会情報研究所紀要』51号,pp.42-61

本レポートを通して、“み”が支持されているという背景についてわかりみが強いなと思っていただけたらうれしみ。

11 辻大介(1999)「若者語と対人関係 ―大学生調査の結果から」『東京大学社会情報研究所紀要』57号, pp.17-42

12 辻大介(1996)「若者におけるコミュニケーション様式変化」『東京大学社会情報研究所紀要』51号,pp.42-61

(2020年06月24日「基礎研レポート」)

このレポートの関連カテゴリ

03-3512-1776

経歴

- 【経歴】

2019年 大学院博士課程を経て、

ニッセイ基礎研究所入社

・公益社団法人日本マーケティング協会 第17回マーケティング大賞 選考委員

・令和6年度 東京都生活文化スポーツ局都民安全推進部若年支援課広報関連審査委員

【加入団体等】

・経済社会学会

・コンテンツ文化史学会

・余暇ツーリズム学会

・コンテンツ教育学会

・総合観光学会

廣瀬 涼のレポート

| 日付 | タイトル | 執筆者 | 媒体 |

|---|---|---|---|

| 2025/11/10 | 「推し」とは何なのか(1)-「推し選」に対して思うこと | 廣瀬 涼 | 研究員の眼 |

| 2025/10/21 | 選択と責任──消費社会の二重構造(2)-欲望について考える(3) | 廣瀬 涼 | 基礎研レター |

| 2025/10/17 | 選択と責任──消費社会の二重構造(1)-欲望について考える(2) | 廣瀬 涼 | 基礎研レター |

| 2025/09/25 | 情報・幸福・消費──SNS社会の欲望の三角形-欲望について考える(1) | 廣瀬 涼 | 基礎研レター |

新着記事

-

2025年11月14日

マレーシアGDP(2025年7-9月期)~内需は底堅く、外需は純輸出が改善 -

2025年11月14日

保険と年金基金における各種リスクと今後の状況(欧州 2025.10)-EIOPAが公表している報告書(2025年10月)の紹介 -

2025年11月14日

中国の不動産関連統計(25年10月)~販売が一段と悪化 -

2025年11月14日

英国GDP(2025年7-9月期)-前期比0.1%で2四半期連続の成長減速 -

2025年11月14日

家計消費の動向(二人以上世帯:~2025年9月)-「メリハリ消費」継続の中、前向きな変化の兆しも

お知らせ

-

2025年07月01日

News Release

-

2025年06月06日

News Release

-

2025年04月02日

News Release

【若者に関するエトセトラ(1)-若者言葉について考える1-やばみ、わかりみ-】【シンクタンク】ニッセイ基礎研究所は、保険・年金・社会保障、経済・金融・不動産、暮らし・高齢社会、経営・ビジネスなどの各専門領域の研究員を抱え、様々な情報提供を行っています。

若者に関するエトセトラ(1)-若者言葉について考える1-やばみ、わかりみ-のレポート Topへ

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!