- シンクタンクならニッセイ基礎研究所 >

- ジェロントロジー(高齢社会総合研究) >

- 高齢者世帯の家計・資産 >

- 老後資金の取崩し(5)-早期に誤りを認めて修正するという英断も重要

老後資金の取崩し(5)-早期に誤りを認めて修正するという英断も重要

金融研究部 主任研究員・年金総合リサーチセンター・ジェロントロジー推進室・サステナビリティ投資推進室兼任 高岡 和佳子

このレポートの関連カテゴリ

文字サイズ

- 小

- 中

- 大

3――予想外の収益率変化に臨機応変に対処する場合

初年度の収益率が、老後の資金計画を策定する上で想定していた中長期平均的な収益率を大きく下回ったとしても、経済環境の変化などにより中長期平均的な収益率が低下したとは判断できない。株式は、短期間の収益率のぶれが大きいので、たまたま初年度の収益率が低かった可能性もあるからである。そこで、統計的仮説検定を用いて中長期平均的な収益率の低下を判断する。統計的仮説検定とは確率を基準に結論を導く方法で、今回は「本当は中長期平均的な収益率は低下していないのに、たまたま年金受給開始後の平均収益率が低い確率」を基準に、毎年の取崩し額の減額の要否を判断する。基準となる水準を3パターン(10%、20%、30%)用意し、効果を比較する。例えば30%を基準に取崩し額の減額を行う場合、本当は中長期平均的な収益率は低下しておらず取崩し額の減額は不要なのに、誤って減額してしまう可能性が30%あるということだ。なお、取崩し額の減額が必要と判断された場合、新たな取崩し額はその時の状況に応じて再設定する。

確率を基準に減額を判断するので、取崩し額の減額決定後に株価が上昇した場合、(A)同様の基準で取崩し額の増額を行うパターンと、(B)減額方向のみ取崩し額の再設定を行うパターンを考える。

最後に、予想外の収益率変化に備える方法と同様、二つの財布法通り資産を取り崩すパターン(全売却無)と、時価総額と必要額(以降の取崩し額合計)を随時確認し、時価総額が必要額を上回った場合、即座に残り全ての株式を売却するパターン(全売却有)も考える。以上、中長期平均的な収益率の低下を判断する水準が3パターン(10%、20%、30%)、取崩し額増額の有無で2パターン、全売却の有無で2パターン、総計12パターンの効果を検証する。

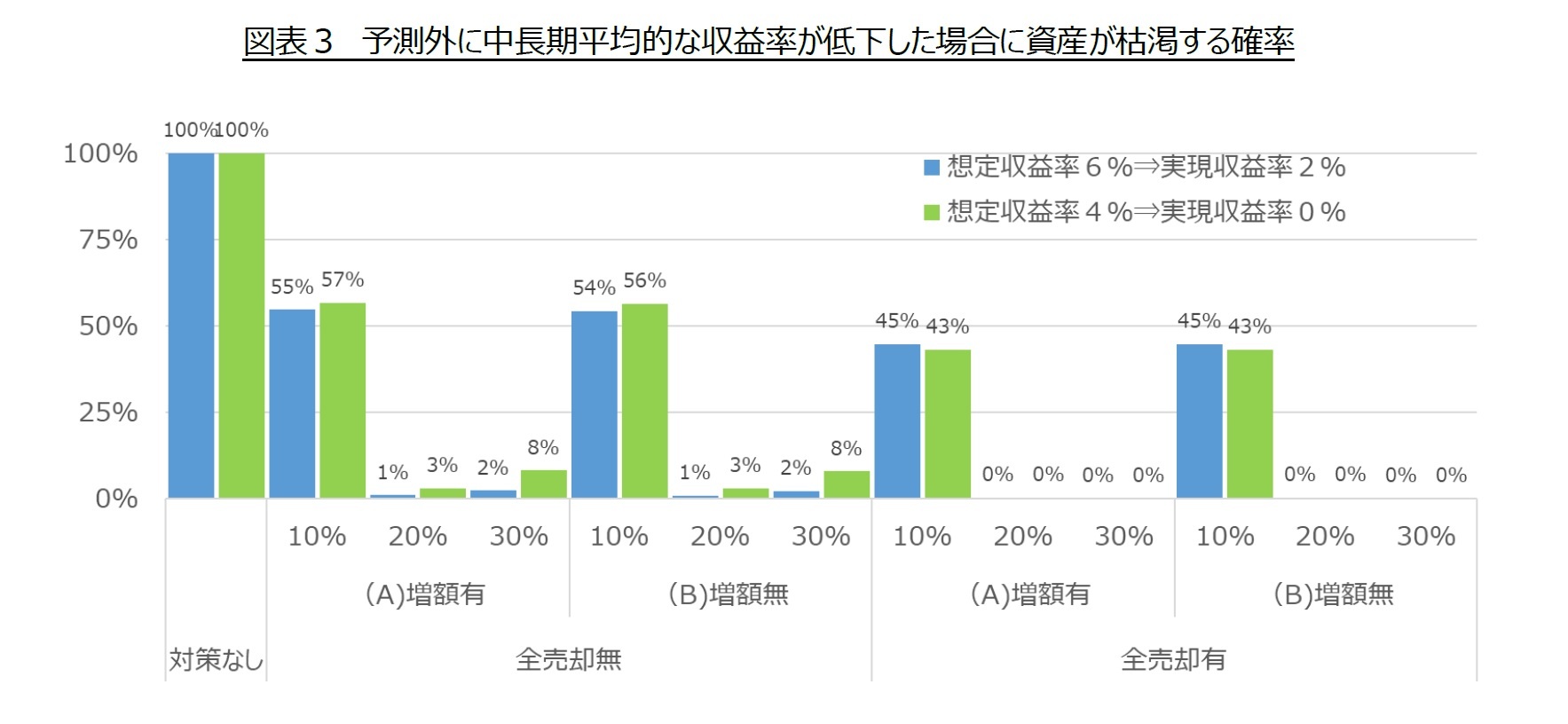

予想外の収益率変化に備える場合と同様に初期の株式占率が50%として、予想外に中長期平均的な収益率が低下した場合に、想定期間(30年)内に資産が枯渇する確率を確認する(図表3)。いずれの場合も、30年内に資産が枯渇する確率は低下する。「本当は中長期平均的な収益率は低下していないのに、たまたま年金受給開始後の平均収益率が低い確率」が10%となるまで減額しない場合に限り、資産が枯渇する確率が50%程度あるが、20%又は30%で減額すれば資産が枯渇する確率は10%に満たない。

取崩し額の減額決定後の株価上昇に対応して増額するか否かは、資産が枯渇する確率に与える影響はほとんどない。最後に、資産が枯渇する確率を減らすという点では、やはり今後の生活水準を維持するために十分な資産を確保できる水準にまで、株価が上昇した時に一斉に売却する方がいい。

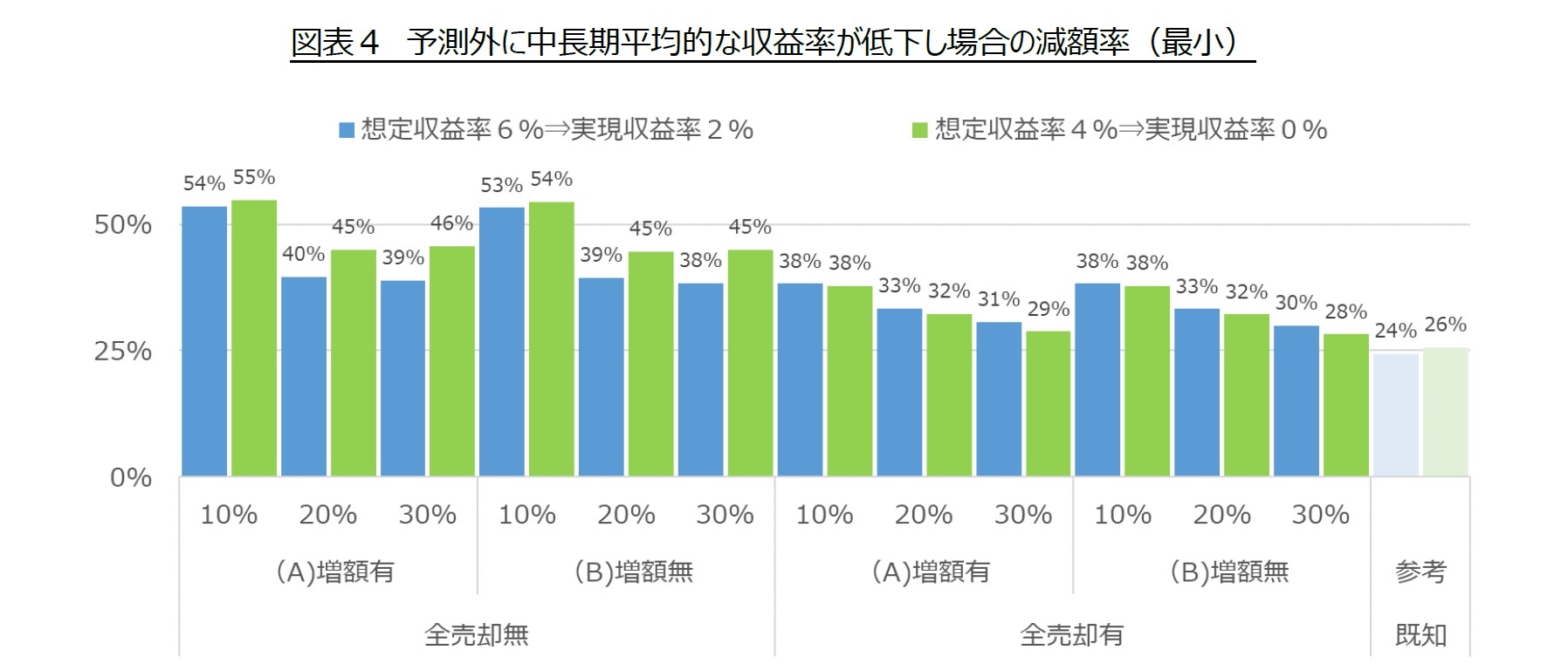

また、老後の生活費の大部分は年金で賄うことを前提とすれば、取崩し額の減額による生活水準への影響は小さい。例えば、年金受給額が年額240万円、初期の取崩し金額が年額60万円の場合、減額率が50%の場合で、生活水準の低下は10%(30万円÷(240万円+60万円))に抑えられ、減額率が30%の場合だと、生活水準の低下は6%(18万円÷(240万円+60万円))に抑えられる。

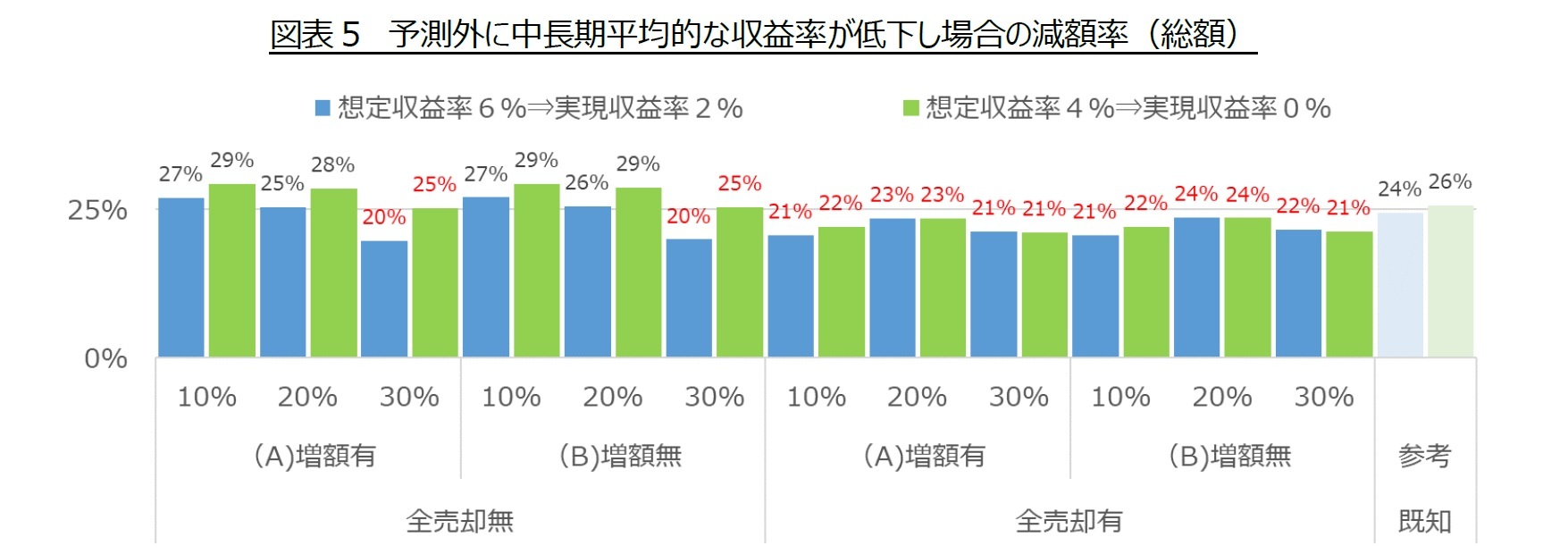

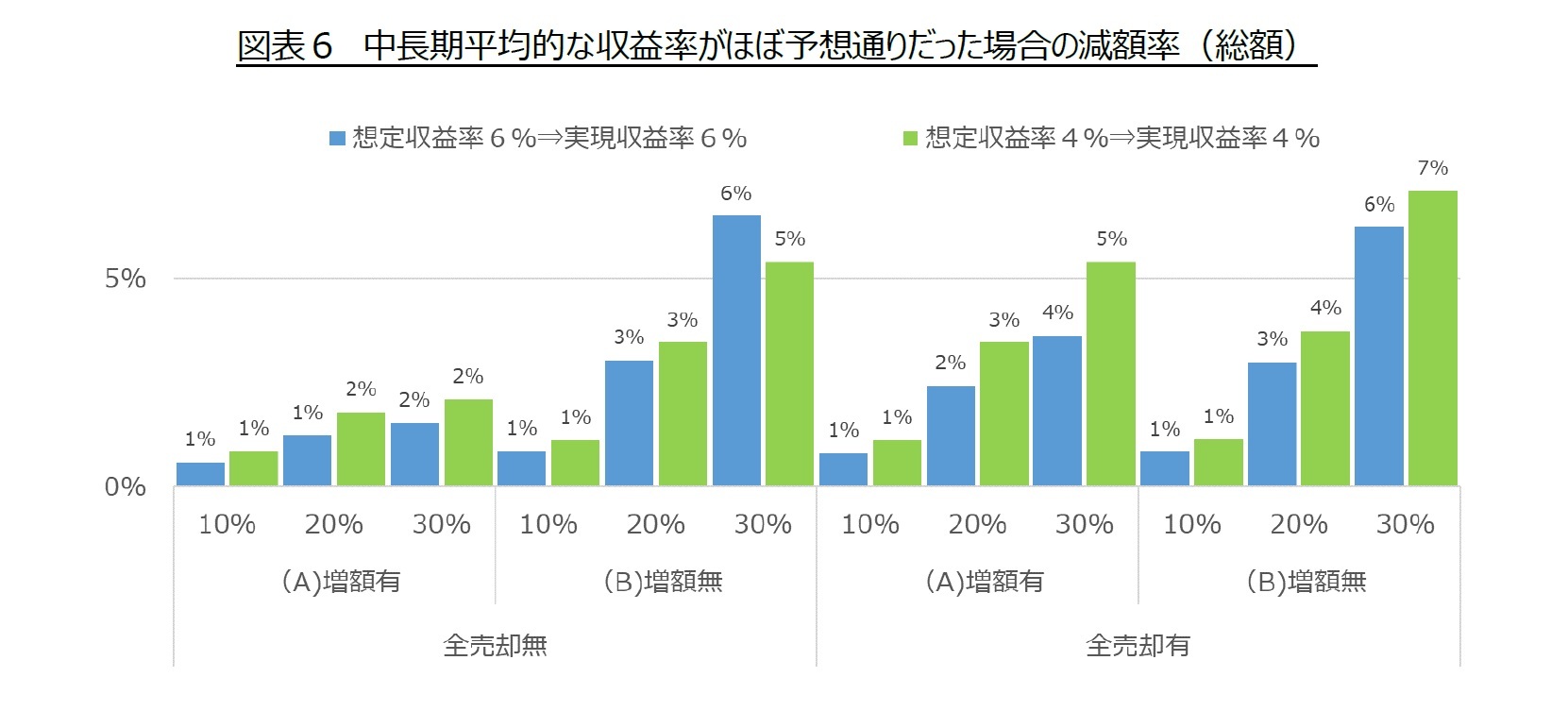

最後に、本当は中長期平均的な収益率は低下しておらず取崩し額の減額は不要なのに、誤って減額してしまうことの影響を確認する。まず、中長期的な収益率がほぼ予想取りだった場合、途中で減額するなどの対策を講じた場合も、何ら対策を講じなかった場合も想定期間内に資産が枯渇する確率に影響はない。影響があるのは、せっかく準備した老後の生活資金を効率的に活用できるかどうか(以下、効率性)であり、総額ベースの減額率で評価する(図表6)。「本当は中長期平均的な収益率は低下していないのに、たまたま年金受給開始後の平均収益率が低い確率」が高いほど減額率は高く、効率性が低い。しかし、全売却無かつ増額有のパターン(図表6、左側)では、「本当は中長期平均的な収益率は低下していないのに、たまたま年金受給開始後の平均収益率が低い確率」が10%(楽観的に考えてあまり減額しない方針)で減額する場合と、30%(保守的に考えて早めに減額する方針)で減額する場合との間の減額率の差は1%と小さく、これは、初期の取崩し金額が年額60万円の場合、年額6,000円の違いにしか過ぎない。このように、取崩し額の減額決定後の株価上昇に対応して増額することで、早期減額による効率性低下をかなり抑制できるということだ。一方、株価が上昇した時に一斉に売却するパターンも併用すると、効率性の低下抑制効果が発揮されない。これは、株価上昇に対応して増額する前に、減額後水準で全売却しその後の取崩し額を固定してしまうからである。

4――シリーズ総括

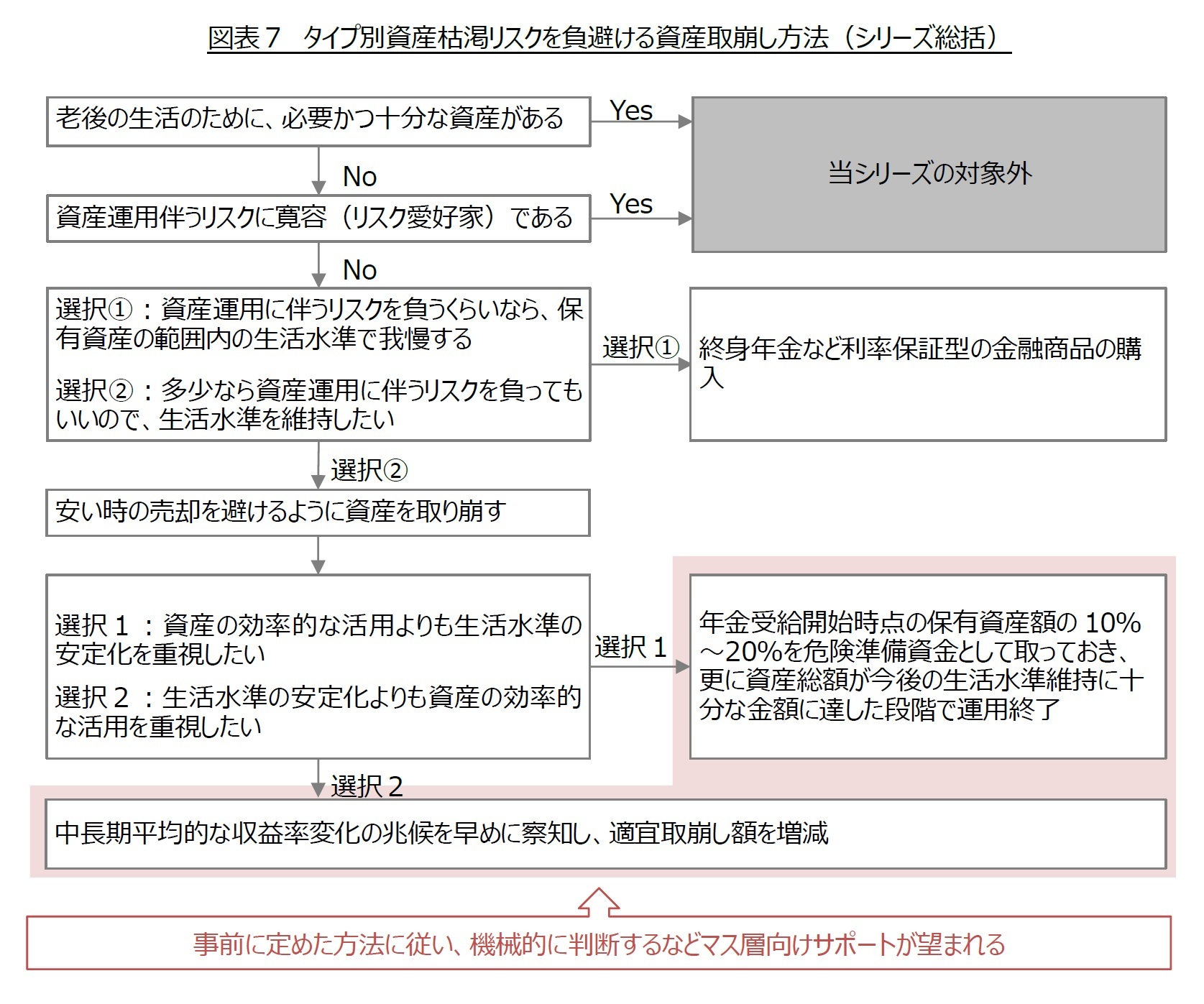

資産運用におけるリスクとは、一般に期間収益率(通常1年間)のぶれの大きさを意味するが、老後の生活のために必要かつ十分な資産を準備できなかった世帯にとって、避けたいリスクは期間収益率のぶれではなく、資産運用に失敗し資産が枯渇するリスクではないだろうか。

適切な対処法は、各世帯の資産準備状況やリスクへの考え方などによって当然異なるが、大きく2つに分類できると筆者は考えている。①生活水準が低下するより、資産運用に失敗し資産が枯渇するリスクの完全排除を望む世帯に適した対処法と②資産運用に失敗し資産が枯渇するリスクを多少負う代わりに、生活水準の確保を望む世帯に適した対処法である。

資産運用のリスクを完全に排除したければ、終身年金など利率保証型の金融商品を購入すればよい(①)。もちろん、こうした金融商品の購入先は慎重に倒産等しない金融機関を選定すべきである。

一方、資産運用に失敗し資産が枯渇するリスクを多少負う代わりに、生活水準の確保を望む場合は、低リスク・低リターンの金融商品を選択するより、資産の取崩し方や、資産運用を終了する条件などの出口戦略や、中長期平均的な収益率が低下した場合に備えた対応策を用意しておく方がよい(②)。

資産運用である程度のリターンを獲得するには期間収益率のぶれが避けられないのだから、資産の取崩し方や、資産運用を終了する条件などの出口戦略は、期間収益率のぶれ自体を上手く利用するよう策定するとよい。具体的には二つの財布法のように、投資の原則に沿って、安い時の売却を避けて高い時に売却する戦略を立てれば良いだけである。

中長期平均的な収益率が低下した場合への対応策も2つに分類可能と考えている。②-1資産の効率的な活用よりも生活水準の安定を重視する世帯に適した対応策と②-2生活水準の安定よりも資産の効率的な活用を重視する世帯に適した対応策である。生活水準の安定を重視するなら、年金受給開始時点に保有資産額の10%~20%を危機準備資金として取っておき、更に定期的に保有資産の時価総額把握し、今後の生活水準を維持するために十分な資産を確保できるほど、株価が上昇した時に一斉に売却すれば、資産運用に失敗し資産が枯渇するリスクの軽減が期待できる(②-1)。一方で、資産の効率的な活用を重視するなら、中長期平均的な収益率変化の兆候を早めに察知し、適宜取崩し額を増減することで、資産が枯渇するリスクの軽減が期待できる(②-2)。

また、高齢期には認知・判断機能が低下し、計画的な資産の取崩しを実践できなくなる可能性も否定できない。戦略や対応策を明確に提示し、提示した通り資産の取崩しなどを機械的に実行してくれるような、マス層(非富裕層)向けの金融商品・サービスが開発され、社会全体のコストが相当軽減されることを期待したい。

(お願い)本誌記載のデータは各種の情報源から入手・加工したものであり、その正確性と安全性を保証するものではありません。また、本誌は情報提供が目的であり、記載の意見や予測は、いかなる契約の締結や解約を勧誘するものではありません。

(2020年06月19日「基礎研レポート」)

このレポートの関連カテゴリ

03-3512-1851

- 【職歴】

1999年 日本生命保険相互会社入社

2006年 ニッセイ基礎研究所へ

2017年4月より現職

【加入団体等】

・日本証券アナリスト協会検定会員

高岡 和佳子のレポート

| 日付 | タイトル | 執筆者 | 媒体 |

|---|---|---|---|

| 2025/10/20 | ブルーファイナンスの課題-気候変動より低い関心が普及を阻む | 高岡 和佳子 | 研究員の眼 |

| 2025/07/03 | 国内企業年金が好むオルタナティブ投資 | 高岡 和佳子 | ニッセイ年金ストラテジー |

| 2025/06/30 | 食品ロス削減情報の比較可能性-何のための情報開示か? | 高岡 和佳子 | 基礎研レター |

| 2025/04/30 | ふるさと納税のピットフォール-発生原因と望まれる改良 | 高岡 和佳子 | 基礎研レポート |

新着記事

-

2025年10月21日

今週のレポート・コラムまとめ【10/14-10/20発行分】 -

2025年10月20日

中国の不動産関連統計(25年9月)~販売は前年減が続く -

2025年10月20日

ブルーファイナンスの課題-気候変動より低い関心が普及を阻む -

2025年10月20日

家計消費の動向(単身世帯:~2025年8月)-外食抑制と娯楽維持、単身世帯でも「メリハリ消費」の傾向 -

2025年10月20日

縮小を続ける夫婦の年齢差-平均3歳差は「第二次世界大戦直後」という事実

レポート紹介

-

研究領域

-

経済

-

金融・為替

-

資産運用・資産形成

-

年金

-

社会保障制度

-

保険

-

不動産

-

経営・ビジネス

-

暮らし

-

ジェロントロジー(高齢社会総合研究)

-

医療・介護・健康・ヘルスケア

-

政策提言

-

-

注目テーマ・キーワード

-

統計・指標・重要イベント

-

媒体

- アクセスランキング

お知らせ

-

2025年07月01日

News Release

-

2025年06月06日

News Release

-

2025年04月02日

News Release

【老後資金の取崩し(5)-早期に誤りを認めて修正するという英断も重要】【シンクタンク】ニッセイ基礎研究所は、保険・年金・社会保障、経済・金融・不動産、暮らし・高齢社会、経営・ビジネスなどの各専門領域の研究員を抱え、様々な情報提供を行っています。

老後資金の取崩し(5)-早期に誤りを認めて修正するという英断も重要のレポート Topへ

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!