- シンクタンクならニッセイ基礎研究所 >

- 暮らし >

- 消費者行動 >

- キャッシュレス化による感染症対策について考える-公衆衛生とデータ利活用に関する問題点の整理

2020年05月25日

文字サイズ

- 小

- 中

- 大

海外事例を参考に、新型コロナウイルス感染症の予防、および拡大阻止の観点で、キャッシュレス化の有効性について考えてみたい。本稿では、「現金決済の公衆衛生上の問題点を解決する目的でキャッシュレス決済を推奨すべきかどうか」「感染症拡大を阻止する目的での購買履歴データの利活用に問題点や課題はないか」の2点に着目する。

1――現金決済に関する公衆衛生上の問題点の整理

昨今、現金(紙幣や硬貨)の物理的なやり取り、つまり、現金決済が新型コロナウイルス感染症の拡大要因になるのではないかとする報道が見られるようになってきている。2020年2月末には、世界保健機関(WHO)が「紙幣がコロナウイルスを拡散している可能性があるため、現金の代わりに非接触技術を使用するように」と提案した1。感染症対策としてキャッシュレス化が有効で、感染症の拡大阻止に効果的であるとの指摘である。海外では、実際に感染症拡大を阻止する目的でキャッシュレス決済を奨励するケースが見られる。そこで、キャッシュレス化が感染症拡大の阻止に対して効果的か、科学的な見地から現金の公衆衛生上の問題点について整理してみたい。

ここで、誤解を避けるために、キャッシュレス化に関する公衆衛生上の感染リスクの考え方について、先に結論を述べたい。キャッシュレス化は感染症拡大の阻止にはいくらか効果的だと期待できるものの、キャッシュレス化した社会においても直接的にも間接的にも何かしらの接触は避けられない。そのため、本稿では、公衆衛生上の感染リスクの問題を、キャッシュレス化によって解決ないしは低減できると過剰に期待するのは禁物で、特にキャッシュレス決済の利用者は引き続き手洗いを励行することを重視すべきだと考える。

1 例えば、“Banknotes may be spreading coronavirus, World Health Organisation warns,” Yahoo Finance UK, 3 March 2020などがある。

ここで、誤解を避けるために、キャッシュレス化に関する公衆衛生上の感染リスクの考え方について、先に結論を述べたい。キャッシュレス化は感染症拡大の阻止にはいくらか効果的だと期待できるものの、キャッシュレス化した社会においても直接的にも間接的にも何かしらの接触は避けられない。そのため、本稿では、公衆衛生上の感染リスクの問題を、キャッシュレス化によって解決ないしは低減できると過剰に期待するのは禁物で、特にキャッシュレス決済の利用者は引き続き手洗いを励行することを重視すべきだと考える。

1 例えば、“Banknotes may be spreading coronavirus, World Health Organisation warns,” Yahoo Finance UK, 3 March 2020などがある。

1|現金の付着物に関する実証研究

キャッシュレス化するメリットの一つとして、一般的に紙幣や硬貨は清潔なものでなく、現金の物理的な交換には公衆衛生上の問題があるとの指摘はしばしば行われる。公衆衛生上、現金に何かしらの付着物がある場合、付着物の性質によっては、現金を媒介して手から手にその付着物が移動していくことが社会的に重大な問題になりうる。過去の実証研究において、紙幣や硬貨の付着物について分析したものがいくらかある。本稿では、違法薬物と病原体の付着について調査した事例をピックアップして紹介してみたい。

キャッシュレス化するメリットの一つとして、一般的に紙幣や硬貨は清潔なものでなく、現金の物理的な交換には公衆衛生上の問題があるとの指摘はしばしば行われる。公衆衛生上、現金に何かしらの付着物がある場合、付着物の性質によっては、現金を媒介して手から手にその付着物が移動していくことが社会的に重大な問題になりうる。過去の実証研究において、紙幣や硬貨の付着物について分析したものがいくらかある。本稿では、違法薬物と病原体の付着について調査した事例をピックアップして紹介してみたい。

【Troiano, Gianmarco, et al.[2017]2:違法薬物の付着に関する実証分析】

紙幣上のコカインなどの違法薬物の付着状況について調べた論文がある。本論文では、米国、欧州、ブラジルなどの紙幣をサンプルとして違法薬物の付着率について紹介しており、全紙幣に対して2.5~100%の割合だったとしている。日本の紙幣は調査対象に入っていない。

この論文では、違法薬物の付着率は、紙幣の「使用期間の長さ(紙幣の繊維の劣化が小さな粒子の入り込む隙間になる)」や「使用される地域(違法薬物が流通している地域とそうでない地域では付着率が異なる)」、「紙幣の価値(価値の小さい紙幣ほど付着率が高い)」と関係すると指摘している。また、紙幣の違法薬物による汚染の拡大は、中央銀行の紙幣計数機や銀行ATMにおける紙幣間の接触が主な原因としている。その結果、無実な個人が意図せずに違法薬物を保持している状況が生まれてしまうことが社会上問題となる。

2 Troiano, Gianmarco, et al. "Cocaine contamination of banknotes: a review." The European Journal of Public Health 27.6 (2017): 1097-1101.

紙幣上のコカインなどの違法薬物の付着状況について調べた論文がある。本論文では、米国、欧州、ブラジルなどの紙幣をサンプルとして違法薬物の付着率について紹介しており、全紙幣に対して2.5~100%の割合だったとしている。日本の紙幣は調査対象に入っていない。

この論文では、違法薬物の付着率は、紙幣の「使用期間の長さ(紙幣の繊維の劣化が小さな粒子の入り込む隙間になる)」や「使用される地域(違法薬物が流通している地域とそうでない地域では付着率が異なる)」、「紙幣の価値(価値の小さい紙幣ほど付着率が高い)」と関係すると指摘している。また、紙幣の違法薬物による汚染の拡大は、中央銀行の紙幣計数機や銀行ATMにおける紙幣間の接触が主な原因としている。その結果、無実な個人が意図せずに違法薬物を保持している状況が生まれてしまうことが社会上問題となる。

2 Troiano, Gianmarco, et al. "Cocaine contamination of banknotes: a review." The European Journal of Public Health 27.6 (2017): 1097-1101.

【Angelakis, Emmanouil, et al.[2014]3:病原体の付着に関する実証分析】

紙幣や硬貨が病原体(細菌、真菌、寄生虫、ウイルスなど)を媒介することで、感染症の感染経路になる可能性を指摘している論文がある。この論文によると、紙幣や硬貨には病原体が生存するのに十分な表面積があり、現金の表面上で数日以上生存可能な病原体が存在するとの分析結果を提供している。この論文では特に、食品を取り扱う業種や病院にて病原菌の付着した現金がやり取りされることで、現金を介して感染症が拡大することについて警鐘を鳴らしており、分析結果から現金に触れた後に手洗いの必要があるとしている。

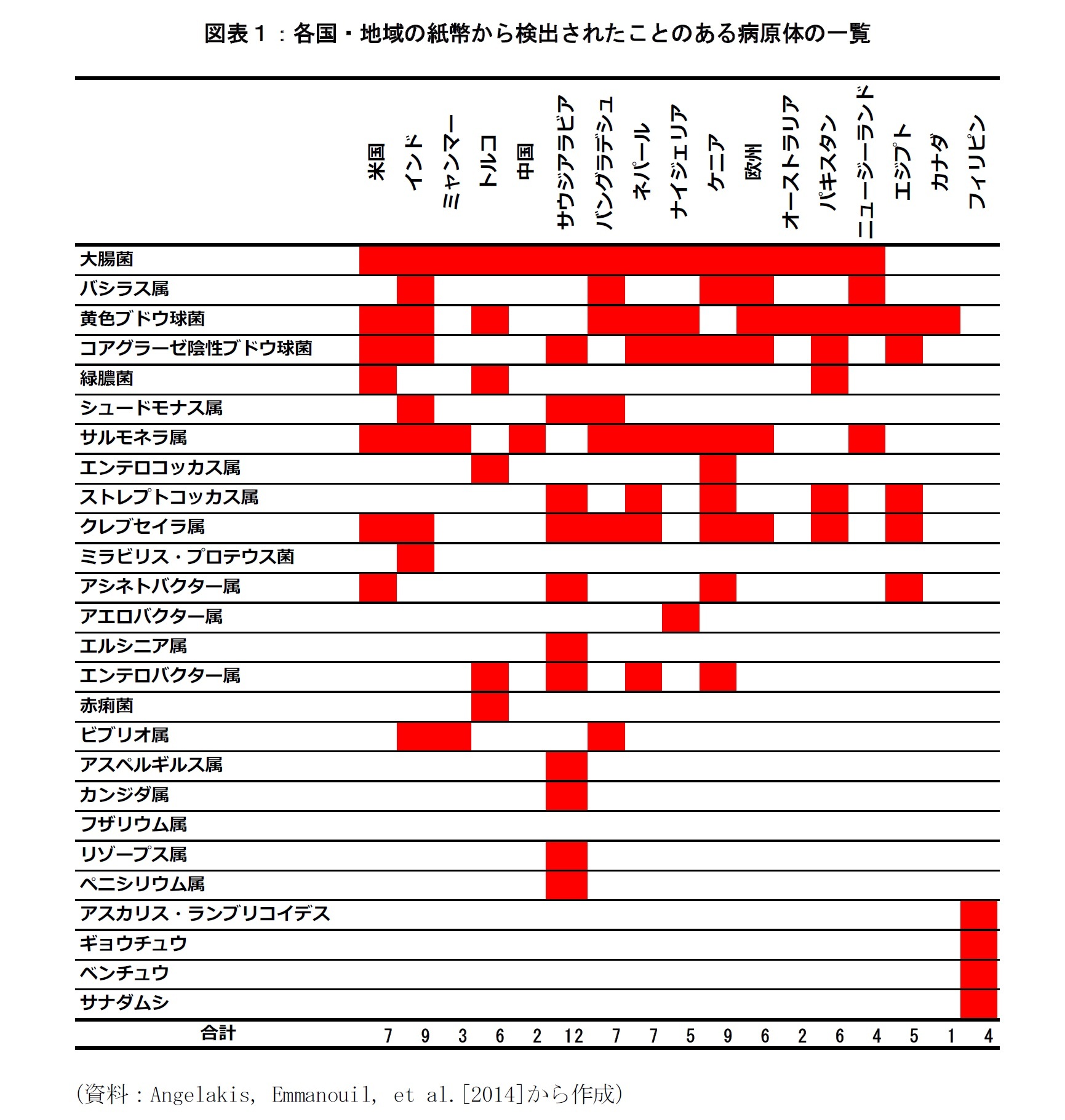

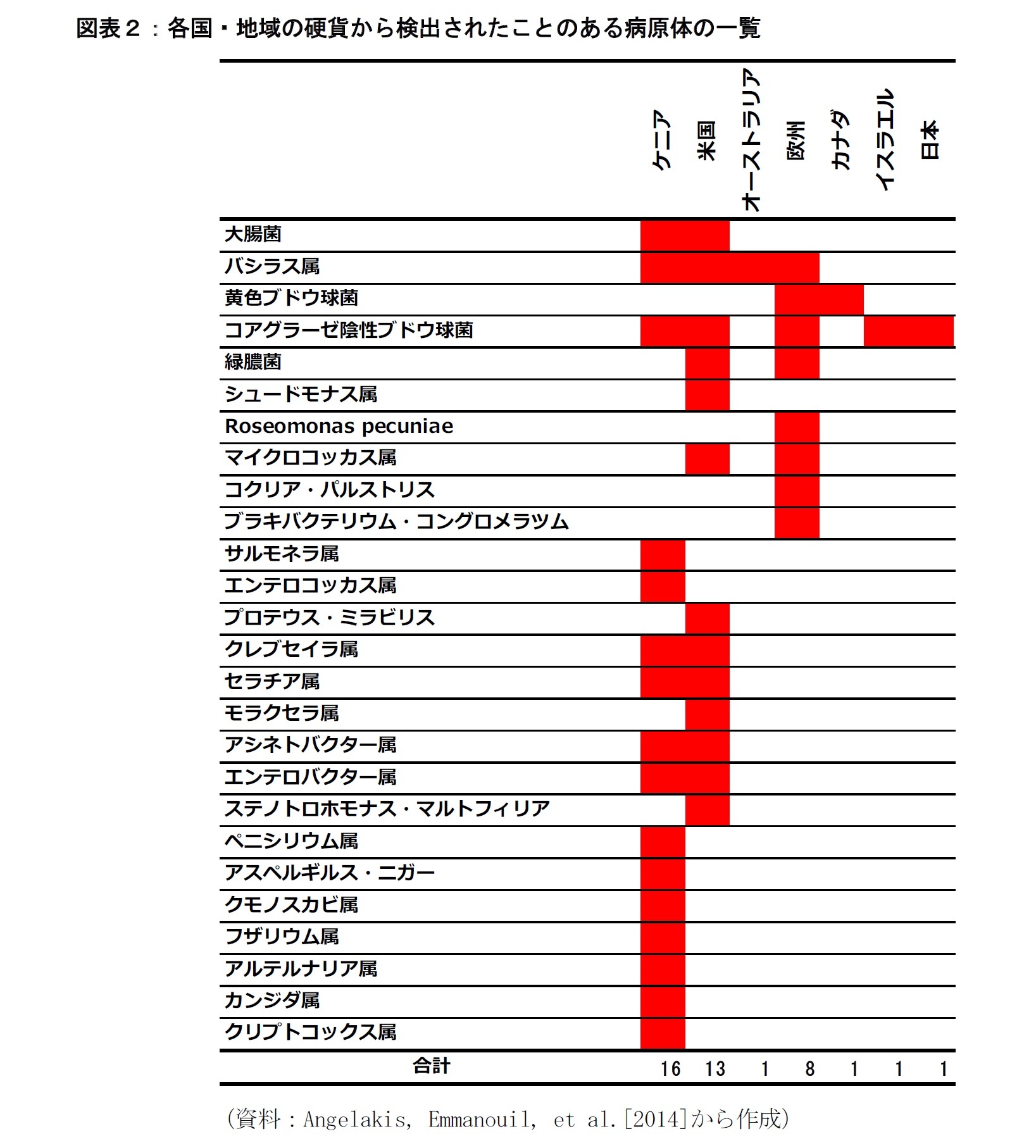

病原体がどの程度感染力を維持できるかは、紙幣や硬貨の材質や環境に依存する(図表1、図表2)。特に、オーストラリアやニュージーランドで使用されているポリマー紙幣4は、一般的に使用されているコットン製の紙幣と比べて汚染されていないと結論付けている。後述するが、公衆衛生上の観点でポリマー紙幣の安全性が高いとする主張は、この論文の研究成果に依拠したものが多いようである。また、コットン製の紙幣に関して、使用期間が長いほど病原菌に汚染されていることを指摘しており、先述の違法薬物に関する分析との関連性がうかがえる。

汚染の度合いは現金が流通している国の経済自由度と相関しており、交換頻度の多い低額紙幣ほど汚染されていると言及している。また、硬貨(特に銅でできた硬貨は細菌が生存しにくいとの指摘がある)の方が紙幣と比べて汚染されにくいとしている。当該論文では、日本の硬貨のみ分析結果が報告されている。

また、論文では現金にウイルスが付着していたかについても分析しているが、発見できなかったとしている。しかしながら、ヒトインフルエンザウイルス、ライノウイルス、ロタウイルスなどを紙幣に付着させる実験を行うと数日間生存したため、現金を媒介としたウイルス感染は可能で、感染力をどの程度維持できるかは、紙幣の材質や置かれた環境に依存すると結論付けている。

紙幣や硬貨が病原体(細菌、真菌、寄生虫、ウイルスなど)を媒介することで、感染症の感染経路になる可能性を指摘している論文がある。この論文によると、紙幣や硬貨には病原体が生存するのに十分な表面積があり、現金の表面上で数日以上生存可能な病原体が存在するとの分析結果を提供している。この論文では特に、食品を取り扱う業種や病院にて病原菌の付着した現金がやり取りされることで、現金を介して感染症が拡大することについて警鐘を鳴らしており、分析結果から現金に触れた後に手洗いの必要があるとしている。

病原体がどの程度感染力を維持できるかは、紙幣や硬貨の材質や環境に依存する(図表1、図表2)。特に、オーストラリアやニュージーランドで使用されているポリマー紙幣4は、一般的に使用されているコットン製の紙幣と比べて汚染されていないと結論付けている。後述するが、公衆衛生上の観点でポリマー紙幣の安全性が高いとする主張は、この論文の研究成果に依拠したものが多いようである。また、コットン製の紙幣に関して、使用期間が長いほど病原菌に汚染されていることを指摘しており、先述の違法薬物に関する分析との関連性がうかがえる。

汚染の度合いは現金が流通している国の経済自由度と相関しており、交換頻度の多い低額紙幣ほど汚染されていると言及している。また、硬貨(特に銅でできた硬貨は細菌が生存しにくいとの指摘がある)の方が紙幣と比べて汚染されにくいとしている。当該論文では、日本の硬貨のみ分析結果が報告されている。

また、論文では現金にウイルスが付着していたかについても分析しているが、発見できなかったとしている。しかしながら、ヒトインフルエンザウイルス、ライノウイルス、ロタウイルスなどを紙幣に付着させる実験を行うと数日間生存したため、現金を媒介としたウイルス感染は可能で、感染力をどの程度維持できるかは、紙幣の材質や置かれた環境に依存すると結論付けている。

3 Angelakis, Emmanouil, et al. "Paper money and coins as potential vectors of transmissible disease." Future microbiology 9.2 (2014): 249-261.

4 ポリマーとは高分子化合物(プラスチック、合成ゴム、たんぱく質など)を指すが、ポリマー紙幣は一般的にプラスチック製である。

【Thomas, Yves, et al.[2008]5:主にヒトインフルエンザウイルスの付着に関する実証分析】

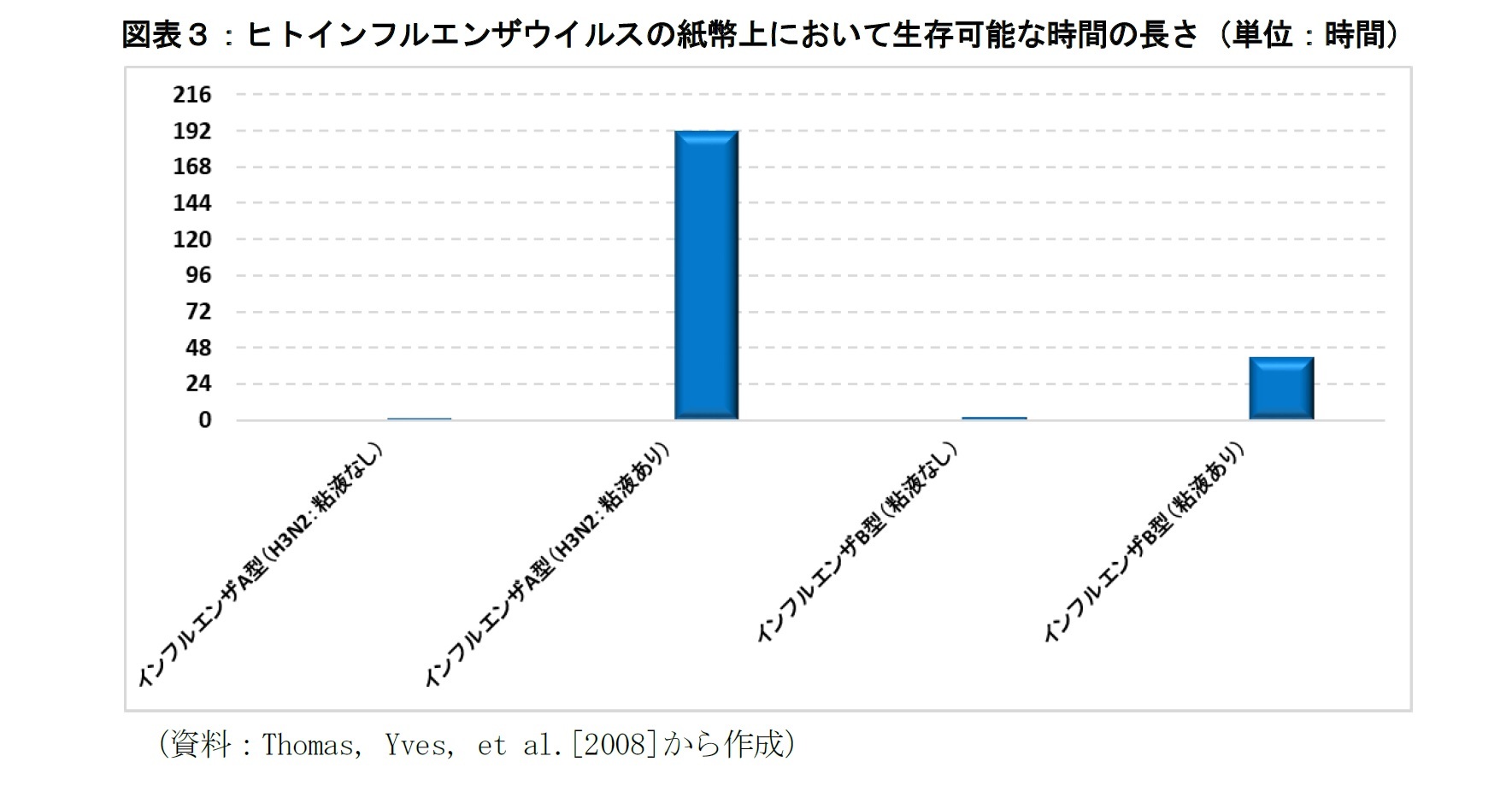

主にヒトインフルエンザを分析対象として紙幣の表面上における生存可能性について分析した論文がある。この論文はスイスフラン紙幣を用いた実験結果で、紙幣上に数時間から数日にわたって生存可能なヒトインフルエンザウイルスがあったと結論付けている。

また、ヒトインフルエンザウイルスの生存時間は、人の鼻や喉にある粘液とともにあるかないかで大きく変わる(図表3)。インフルエンザA型(H3N2)の場合、粘液なしで1時間であったのが、粘液ありで8日間(192時間)まで伸び、インフルエンザB型の場合、粘液なしで2時間未満であったのが、1日(24時間)まで伸びたと報告している。粘液の存在以外にも、紙幣の表面の材質、ウイルスの濃度、温度、湿度などの要因で生存時間の長さが変化する可能性を指摘している。

主にヒトインフルエンザを分析対象として紙幣の表面上における生存可能性について分析した論文がある。この論文はスイスフラン紙幣を用いた実験結果で、紙幣上に数時間から数日にわたって生存可能なヒトインフルエンザウイルスがあったと結論付けている。

また、ヒトインフルエンザウイルスの生存時間は、人の鼻や喉にある粘液とともにあるかないかで大きく変わる(図表3)。インフルエンザA型(H3N2)の場合、粘液なしで1時間であったのが、粘液ありで8日間(192時間)まで伸び、インフルエンザB型の場合、粘液なしで2時間未満であったのが、1日(24時間)まで伸びたと報告している。粘液の存在以外にも、紙幣の表面の材質、ウイルスの濃度、温度、湿度などの要因で生存時間の長さが変化する可能性を指摘している。

5 Thomas, Yves, et al. "Survival of influenza virus on banknotes." Appl. Environ. Microbiol. 74.10 (2008): 3002-3007.

6 Doremalen, Neeltje, et al. "Aerosol and surface stability of SARS-CoV-2 as compared with SARS-CoV-1." New England Journal of Medicine 382.16 (2020): 1564-1567.

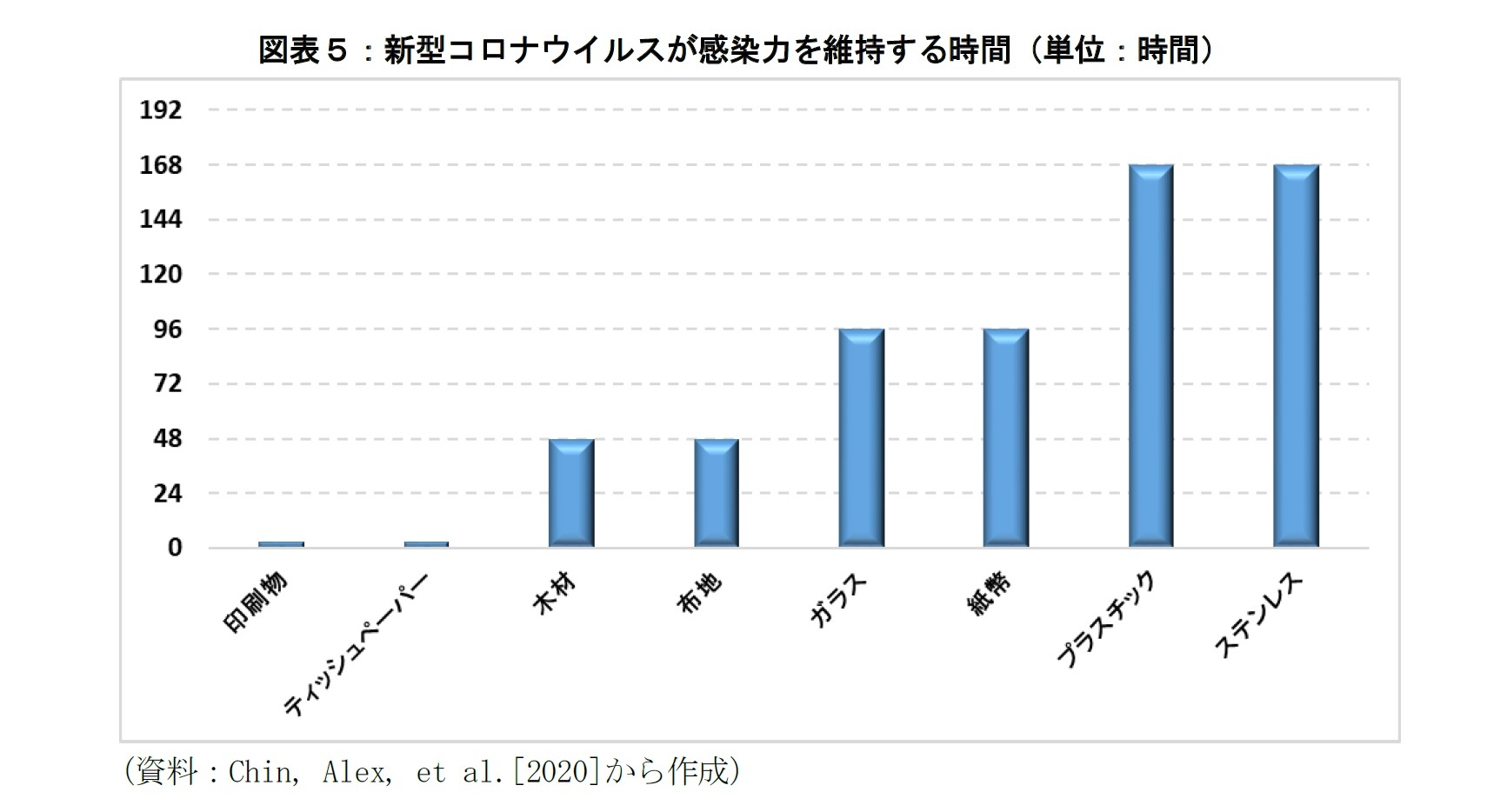

7 Chin, Alex, et al. "Stability of SARS-CoV-2 in different environmental conditions." The LANCET Microbe Vol1 e10 May 2020 (2020).

(2020年05月25日「基礎研レポート」)

このレポートの関連カテゴリ

03-3512-1848

経歴

- 【職歴】

2005年4月 住友信託銀行株式会社(現 三井住友信託銀行株式会社)入社

2014年9月 株式会社ニッセイ基礎研究所 入社

2021年7月より現職

【加入団体等】

・日本証券アナリスト協会検定会員

・経済産業省「キャッシュレスの普及加速に向けた基盤強化事業」における検討会委員(2022年)

・経済産業省 割賦販売小委員会委員(産業構造審議会臨時委員)(2023年)

【著書】

成城大学経済研究所 研究報告No.88

『日本のキャッシュレス化の進展状況と金融リテラシーの影響』

著者:ニッセイ基礎研究所 福本勇樹

出版社:成城大学経済研究所

発行年月:2020年02月

福本 勇樹のレポート

| 日付 | タイトル | 執筆者 | 媒体 |

|---|---|---|---|

| 2025/08/15 | 生成AIを金融リスク分析の視点から読み解いてみる-なぜ人間によるファクトチェックが必要なのか | 福本 勇樹 | 研究員の眼 |

| 2025/07/08 | 家計はなぜ破綻するのか-金融経済・人間行動・社会構造から読み解くリスクと対策 | 福本 勇樹 | 基礎研マンスリー |

| 2025/06/24 | 日本国債市場における寡占構造と制度的制約-金利上昇局面に見られる構造的脆弱性の考察 | 福本 勇樹 | 基礎研レポート |

| 2025/06/12 | 金融技術革新の4類型とその波及効果-キャッシュレス化にみる「制度から始まるイノベーション」の形 | 福本 勇樹 | 基礎研レポート |

新着記事

-

2025年10月28日

試練の5年に踏み出す中国(前編)-「第15次五カ年計画」の5年間は、どのような5年か -

2025年10月28日

地域医療連携推進法人の現状と今後を考える-「連携以上、統合未満」で協力する形態、その将来像は? -

2025年10月28日

東宝の自己株式取得-公開買付による取得 -

2025年10月28日

今週のレポート・コラムまとめ【10/21-10/27発行分】 -

2025年10月27日

大学卒女性の働き方別生涯賃金の推計(令和6年調査より)-正社員で2人出産・育休・時短で2億円超

レポート紹介

-

研究領域

-

経済

-

金融・為替

-

資産運用・資産形成

-

年金

-

社会保障制度

-

保険

-

不動産

-

経営・ビジネス

-

暮らし

-

ジェロントロジー(高齢社会総合研究)

-

医療・介護・健康・ヘルスケア

-

政策提言

-

-

注目テーマ・キーワード

-

統計・指標・重要イベント

-

媒体

- アクセスランキング

お知らせ

-

2025年07月01日

News Release

-

2025年06月06日

News Release

-

2025年04月02日

News Release

【キャッシュレス化による感染症対策について考える-公衆衛生とデータ利活用に関する問題点の整理】【シンクタンク】ニッセイ基礎研究所は、保険・年金・社会保障、経済・金融・不動産、暮らし・高齢社会、経営・ビジネスなどの各専門領域の研究員を抱え、様々な情報提供を行っています。

キャッシュレス化による感染症対策について考える-公衆衛生とデータ利活用に関する問題点の整理のレポート Topへ

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!