- シンクタンクならニッセイ基礎研究所 >

- 経営・ビジネス >

- 企業経営・産業政策 >

- インターネット広告業界への逆風、問われるサステナビリティ

2020年03月02日

文字サイズ

- 小

- 中

- 大

1――はじめに

インターネットやスマートフォンの普及が進み、インターネット広告市場も大きく成長を遂げてきた。インターネット広告に関する技術は「アドテクノロジー(アドテク)」とも称され、ここ10年ほどで飛躍的に技術革新やデータ利活用が進んだ分野でもある。一方、足もとではプライバシーへの懸念等、課題も指摘されている。本稿では、インターネット広告の現状や課題、規制に向けた議論等について整理し、考察したい。

2――成長するインターネット広告市場

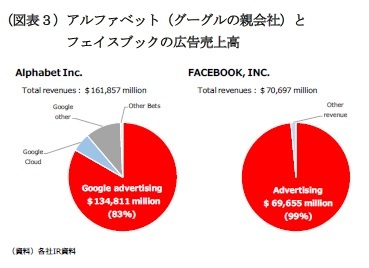

また、米国の巨大IT企業であるグーグルやフェイスブックも、インターネット広告で収益化する強固なビジネスモデルを構築した。彼らの売上のほとんどは、インターネット広告によるものだ(図表3)。検索サービスやSNS等、魅力的な無料サービスで多数の利用者を集めた上で、その利用者に対して広告を配信することで、大きな収入を得ている。

また、米国の巨大IT企業であるグーグルやフェイスブックも、インターネット広告で収益化する強固なビジネスモデルを構築した。彼らの売上のほとんどは、インターネット広告によるものだ(図表3)。検索サービスやSNS等、魅力的な無料サービスで多数の利用者を集めた上で、その利用者に対して広告を配信することで、大きな収入を得ている。グーグルであれば、検索結果を表示する画面に、検索した事柄に関連する広告を表示する「検索連動型広告」を提供している(例えば、例えば、「ホテル」と検索すると、旅行予約サイトの広告が表示される)。YouTube(動画サイト)やGmail(フリーメール)のような自社サービス上でも広告を配信する。また、新聞社や通信社が運営するニュースサイト等、提携するウェブサイトの広告枠にも広告を配信している。利用者のデータ(ウェブサイトの閲覧履歴等)を活用することで、利用者の興味・関心に合うような広告を提供することができる。そして、広告配信で得たキャッシュフローで、研究開発や有力なスタートアップ企業の買収等、積極的に投資を行っている。

このように、インターネット広告による収入には、便利な無料サービスの提供や新たなイノベーション創出に繋がっている一面もある。

3――広告配信の進化

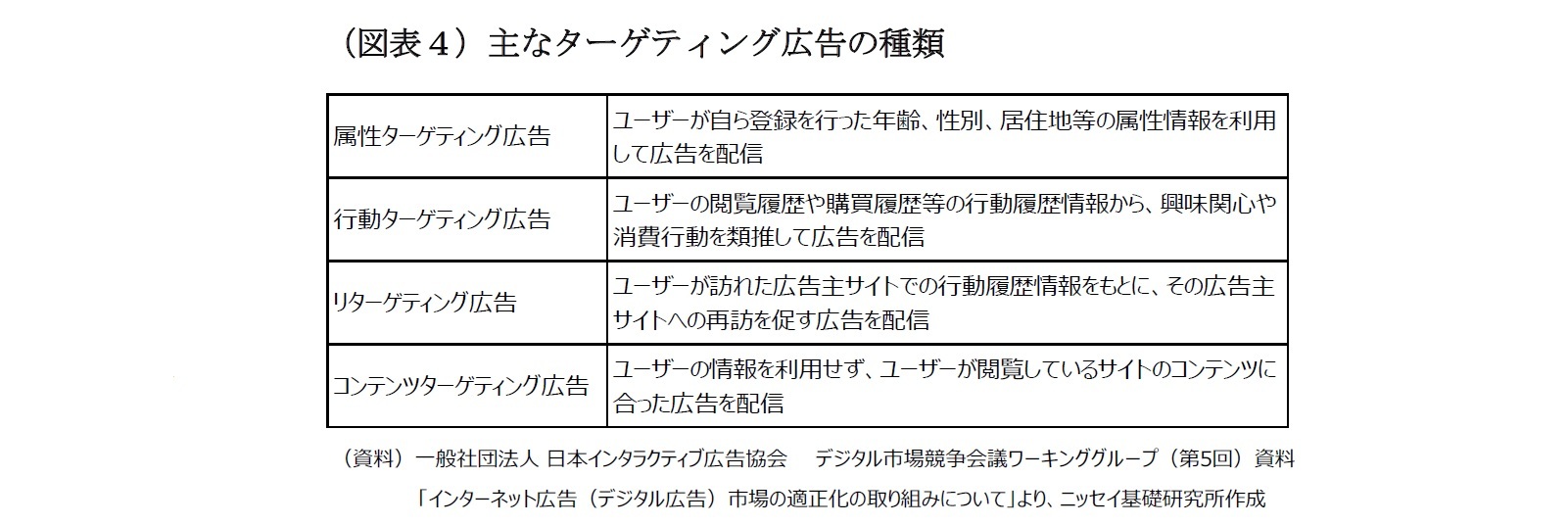

インターネット広告がテレビや新聞等の従来型メディアと大きく異なるのは、見る人によって広告を出し分けられる点だ。同じウェブサイトでも、見る人によって表示される広告が違ったり、同じ人でもウェブサイトを開くたびに違う広告が表示されることがある。ニュースサイトやブログ等のウェブサイトに表示される広告は、メインコンテンツとは別のサーバーから配信され、管理されるようになっている。広告を配信、管理するための専用サーバー(アドサーバー)の登場、進化によって、広告の出し分け、表示回数やクリック回数といった配信結果の管理等、広告の配信や管理が高度化した。今では、広告の最適化を支援するプラットフォームを活用した「運用型広告1」が主流となり、広告が表示されるごとにリアルタイムで入札が行われる等、技術の進歩は目を見張るものがある。

閲覧者が「過去にどのようなウェブサイトを見たのか」という情報(閲覧履歴)は、主にクッキー(Cookie)と呼ばれる仕組みを使って取得されている。Aという人物が、インターネットブラウザ(Internet Explorer等)でウェブサイトXを閲覧したとする。その際、ウェブサイトXの運営者側からクッキー2が発行される(ブラウザを介して、データがAの端末に一時的に書き込まれる)。クッキーには識別用のIDが含まれており、ウェブサイトXの運営者側がAのブラウザを識別できるようになる(例えば、同じブラウザで再度ウェブサイトXを閲覧すると、ウェブサイトXの運営者側では、同じブラウザからアクセスがあったと認識できる)。この時、ウェブサイトXの運営者と提携する広告事業者Yからもクッキー3が発行されてAのブラウザが識別されるとともに、ウェブサイトXを見たという情報がクッキーと紐づけられて把握される。この広告事業者Yは、他の複数のウェブサイトと提携していて、Aがその提携先ウェブサイトをいくつも閲覧すれば、広告事業者YはAのインターネット上の行動を把握し、蓄積していくことができる。広告事業者Yは、こうして得られた行動履歴等のデータをターゲティング広告に活用している。

なお、広告事業者Yが取得しているのは、どこの誰かを特定できる情報ではなく、(どこの誰かは分からないが)ある特定のブラウザを通じたインターネット上の行動履歴である。また、閲覧者はブラウザの設定でクッキーを削除したり、ブロックしたりもできる4。また、広告事業者によって、ターゲティング広告を停止する手段(オプトアウト)も提供されている。

なお、広告事業者Yが取得しているのは、どこの誰かを特定できる情報ではなく、(どこの誰かは分からないが)ある特定のブラウザを通じたインターネット上の行動履歴である。また、閲覧者はブラウザの設定でクッキーを削除したり、ブロックしたりもできる4。また、広告事業者によって、ターゲティング広告を停止する手段(オプトアウト)も提供されている。

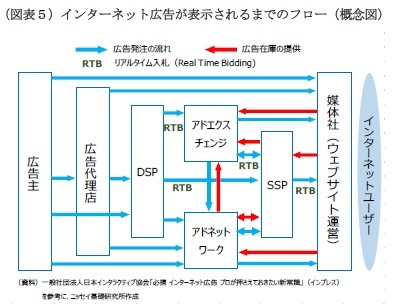

インターネット広告を手掛ける事業者も多様化し、インターネット広告のバリューチェーン、業界構造は複雑化している(図表5)。広告配信に特化したアドサーバーが登場した後、2008年頃には複数のウェブサイトの広告枠を束ねて、一括して広告を配信する「アドネットワーク(Ad Network)」を運用する事業者が現れる。広告主は、一括して多数のウェブサイトに広告を出すことができるようになった。その後2010年頃になると、「アドエクスチェンジ(Ad Exchange)」と呼ばれる、広告枠の取引を行う仕組み(事業者)が登場する。そして、需要側(広告主側)が効率的に広告枠を買い付けるためのプラットフォームである「DSP(Demand Side Platform)」、供給側(広告枠を持つ媒体社=ウェブサイト運営側)の広告収入の最大化を支援するプラットフォームである「SSP(Supply Side Platform)」を運用する事業者も生まれた。広告が表示される都度、入札方式によって自動で広告の売買が行われる「RTB(Real Time Bidding)」が広く行われるようになった。更には、様々な事業者からクッキー等に紐づくインターネット利用者のデータ(行動履歴等)を集めて統合、分析し、そのデータをDSP等の広告事業者に提供する「DMP(Data Management Platform)5」を運用する事業者もいる。DMPは、ポータルサイトやニュースサイト等のウェブサイト運営会社等が保有するデータ(ウェブサイト上の行動履歴等)を取得し、IDを名寄せする技術も活用しながら、インターネット利用者に関するデータベースを作っており、このデータが活用されることでターゲティング広告の精度向上にも繋がっている。それぞれの機能を持った事業者が複数存在し、更には同一事業者(グループ)で「DSPとSSP」、「DSPとDMP」、「ウェブサイトとDSP」等、複数の機能(事業)を運営する事業者もいる。そうした事業者同士が相互に繋がり、複雑なバリューチェーン、業界構造となっているのだ。

インターネット広告を手掛ける事業者も多様化し、インターネット広告のバリューチェーン、業界構造は複雑化している(図表5)。広告配信に特化したアドサーバーが登場した後、2008年頃には複数のウェブサイトの広告枠を束ねて、一括して広告を配信する「アドネットワーク(Ad Network)」を運用する事業者が現れる。広告主は、一括して多数のウェブサイトに広告を出すことができるようになった。その後2010年頃になると、「アドエクスチェンジ(Ad Exchange)」と呼ばれる、広告枠の取引を行う仕組み(事業者)が登場する。そして、需要側(広告主側)が効率的に広告枠を買い付けるためのプラットフォームである「DSP(Demand Side Platform)」、供給側(広告枠を持つ媒体社=ウェブサイト運営側)の広告収入の最大化を支援するプラットフォームである「SSP(Supply Side Platform)」を運用する事業者も生まれた。広告が表示される都度、入札方式によって自動で広告の売買が行われる「RTB(Real Time Bidding)」が広く行われるようになった。更には、様々な事業者からクッキー等に紐づくインターネット利用者のデータ(行動履歴等)を集めて統合、分析し、そのデータをDSP等の広告事業者に提供する「DMP(Data Management Platform)5」を運用する事業者もいる。DMPは、ポータルサイトやニュースサイト等のウェブサイト運営会社等が保有するデータ(ウェブサイト上の行動履歴等)を取得し、IDを名寄せする技術も活用しながら、インターネット利用者に関するデータベースを作っており、このデータが活用されることでターゲティング広告の精度向上にも繋がっている。それぞれの機能を持った事業者が複数存在し、更には同一事業者(グループ)で「DSPとSSP」、「DSPとDMP」、「ウェブサイトとDSP」等、複数の機能(事業)を運営する事業者もいる。そうした事業者同士が相互に繋がり、複雑なバリューチェーン、業界構造となっているのだ。広告枠のあるウェブサイトを訪問し、広告が表示されるまでのわずかの瞬間に、ウェブサイトから広告配信を要求されたSSPが複数のDSPに対して入札を実施し(広告主やその依頼を受けた広告代理店は、あらかじめ広告を配信したい人の属性や入札の上限額を設定する)、DSPはどのような閲覧者なのかを解析して応札し、勝った先が閲覧者の興味や関心に合うと思われる広告を配信する、といったことが起きている。

1 一般社団法人 日本広告業協会「インターネット広告における運用型広告取引ガイドライン」によれば、「配信先の端末を問わず、ディスプレイ型(バナー、テキスト等)とリスティング型(検索キーワード連動型広告、コンテンツ連動型広告)ネット広告の出稿・配信・媒体掲載等において、各サービス事業者等が提供する管理画面を用いて『運用』を行う広告業務と商品のこと」とされている。なお、ここでいう「運用」とは、「あらかじめ設定した目標値を達成するために、(1)媒体やキーワード等の選定、(2)入札、(3)広告原稿の入稿、(4)リンク先、(5)広告配信等の初期設定と柔軟な変更を実施し、必要なレポーティングをすることを言い、これは、出稿量および媒体費用、広告効果などの情報を取得し、評価指標と比較しながら各種設定予想を調整し、最適化を行うことで実現させること」とされている。

https://www.jaaa.ne.jp/wp-content/uploads/2012/09/b07b700bb57256facf1f81871d2a67f3.pdf

2 閲覧しているウェブサイトの運営主体から直接発行されるクッキーを、「ファーストパーティークッキー」という。

3 閲覧しているウェブサイトの運営主体以外から発行されるクッキーは、「サードパーティークッキー」という。

4 IDやパスワードを入力してログインしたウェブサイトに、時間を置いて再度アクセスした際に、ID等を入力しなくともログイン状態が維持されているのは、クッキーを活用しているからである。このように、クッキーはウェブサイトやウェブサービスの利便性を高めるためにも活用されている。そのため、ブラウザ上でクッキーの利用を制限した場合、ウェブサイトやウェブサービスの機能が制限される可能性がある。

5 自社で保有するマーケティングデータを管理するものは「プライベートDMP」、外部のデータ(インターネット利用者の行動履歴等)を集約し、管理するものは「パブリックDMP」と称される。

4――何が課題視されているのか?

飛躍的な技術の進歩、スマートフォンの普及等によって、インターネット広告の市場は大きく拡大し、企業の広告宣伝やマーケティングを考える上で、有力な選択肢の1つとなっている。その一方、幾多の課題も指摘され続けており、近年では政府当局による新たな規制、ルール整備等に向けた議論も活発になっている。日本では、2019年9月にデジタル市場競争本部及びデジタル市場競争会議が設置され、デジタル市場のルール整備について議論が進められている。そこでは、独占禁止法上の企業結合審査の見直し、特定デジタル・プラットフォームの透明性及び公正性の向上に関する法律案の検討等と合わせて、インターネット広告市場の競争評価も大きな論点の1つとなっている。公正取引委員会も、これまでオンラインモールやアプリマーケットへの実態調査を実施してきたが、足もとではインターネット広告の実態調査を進めている。今後、インターネット広告業界が抱える課題や新たなルール整備の必要性について議論が進められる見込みで、これまで以上に社会の注目や関心を集めることも予想される。以下、議論されている主な論点について、整理していきたい。

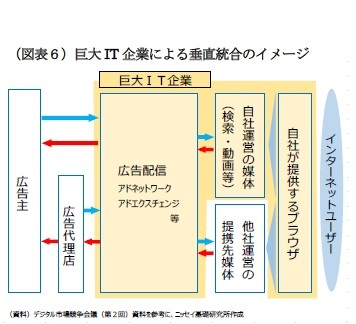

グーグルは、圧倒的なシェアを持つ検索サービス(広告を表示する媒体)を有するだけでなく、買収等を通じて、他の「媒体(動画サイトのYouTube等)」や広告主と媒体社(ウェブサイト運営)の間に入る「広告配信(アドネットワークやアドエクスチェンジ等)」の垂直統合が進んでいる。また、インターネット利用者が使用するブラウザ(Chrome)でも、高いシェアを有している。インターネット利用者との接点(ブラウザ)から、多くの利用者が使う媒体(検索、動画等)、媒体と広告主を繋ぐ広告配信サービス(アドネットワーク、アドエクスチェンジ等)に至るまでをカバーし、多くのインターネット利用者のデータ(閲覧履歴等)も抑えていると言える。

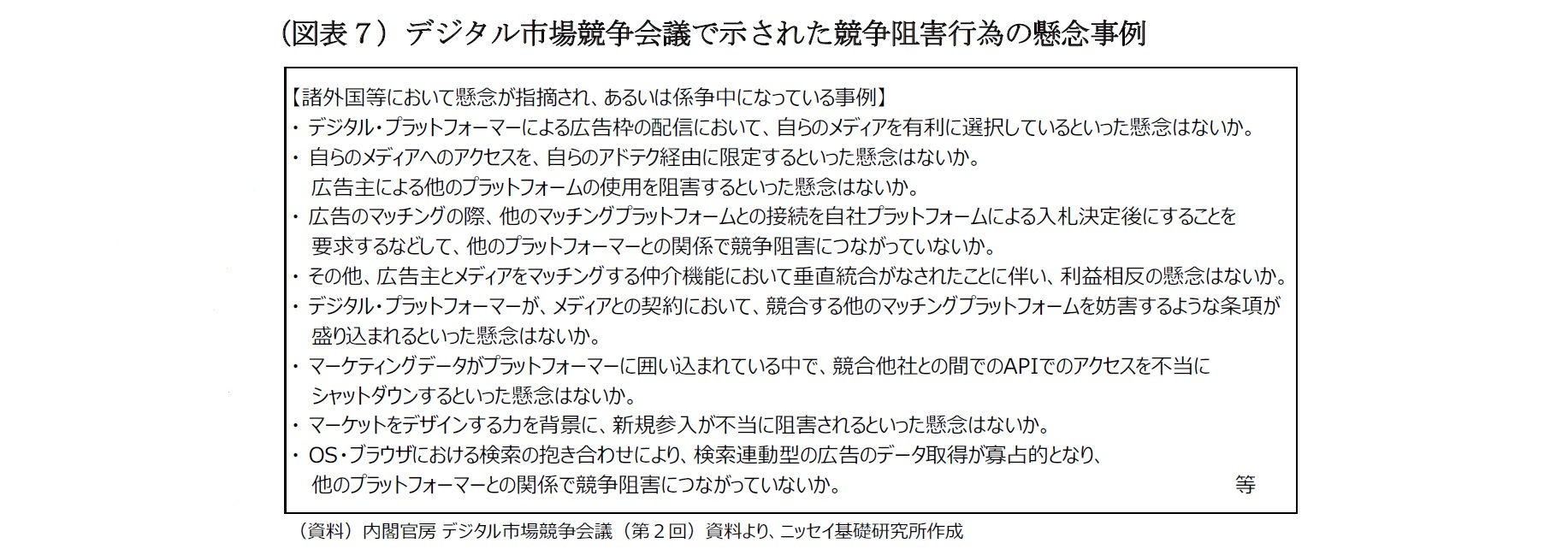

政府のデジタル市場競争会議では、こうした垂直統合化や寡占化が進む現状を念頭に、インターネット広告市場の取引実態はどうなっているのか、競争を阻害する行為が発生していないか等の観点で調査や検討を進めていくことを打ち出している。具体的な懸念事項(図表7)としては、「広告枠の配信において、自らのメディア(媒体)を有利に選択しているといった懸念はないか」、「メディア(媒体)との契約において、競合する他のマッチングプラットフォームを妨害するような条項が織り込まれるといった懸念はないか」、「新規参入が不当に阻害されるといった懸念はないか」といった内容が示されている。

政府のデジタル市場競争会議では、こうした垂直統合化や寡占化が進む現状を念頭に、インターネット広告市場の取引実態はどうなっているのか、競争を阻害する行為が発生していないか等の観点で調査や検討を進めていくことを打ち出している。具体的な懸念事項(図表7)としては、「広告枠の配信において、自らのメディア(媒体)を有利に選択しているといった懸念はないか」、「メディア(媒体)との契約において、競合する他のマッチングプラットフォームを妨害するような条項が織り込まれるといった懸念はないか」、「新規参入が不当に阻害されるといった懸念はないか」といった内容が示されている。

(2020年03月02日「基礎研レポート」)

このレポートの関連カテゴリ

中村 洋介

中村 洋介のレポート

| 日付 | タイトル | 執筆者 | 媒体 |

|---|---|---|---|

| 2021/10/01 | 岸田新政権によるスタートアップ支援への期待 | 中村 洋介 | 研究員の眼 |

| 2021/07/06 | スタートアップとの連携、問われる本気度 | 中村 洋介 | 研究員の眼 |

| 2021/03/15 | 関西のスタートアップ・エコシステム構築への期待 | 中村 洋介 | 基礎研レポート |

| 2020/07/16 | 「情報銀行」は日本の挽回策となるのか | 中村 洋介 | ニッセイ基礎研所報 |

新着記事

-

2025年10月22日

高市新政権が発足、円相場の行方を考える~マーケット・カルテ11月号 -

2025年10月22日

貿易統計25年9月-米国向け自動車輸出が数量ベースで一段と落ち込む。7-9月期の外需寄与度は前期比▲0.4%程度のマイナスに -

2025年10月22日

米連邦地裁、Googleへの是正措置を公表~一般検索サービス市場における独占排除 -

2025年10月21日

選択と責任──消費社会の二重構造(2)-欲望について考える(3) -

2025年10月21日

連立協議から選挙のあり方を思う-選挙と同時に大規模な公的世論調査の実施を

レポート紹介

-

研究領域

-

経済

-

金融・為替

-

資産運用・資産形成

-

年金

-

社会保障制度

-

保険

-

不動産

-

経営・ビジネス

-

暮らし

-

ジェロントロジー(高齢社会総合研究)

-

医療・介護・健康・ヘルスケア

-

政策提言

-

-

注目テーマ・キーワード

-

統計・指標・重要イベント

-

媒体

- アクセスランキング

お知らせ

-

2025年07月01日

News Release

-

2025年06月06日

News Release

-

2025年04月02日

News Release

【インターネット広告業界への逆風、問われるサステナビリティ】【シンクタンク】ニッセイ基礎研究所は、保険・年金・社会保障、経済・金融・不動産、暮らし・高齢社会、経営・ビジネスなどの各専門領域の研究員を抱え、様々な情報提供を行っています。

インターネット広告業界への逆風、問われるサステナビリティのレポート Topへ

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!