- シンクタンクならニッセイ基礎研究所 >

- 資産運用・資産形成 >

- 投資信託 >

- 投信からの資金流出が続いた2019年~2019年12月の投信動向~

コラム

2020年01月08日

文字サイズ

- 小

- 中

- 大

ファンド全体から3カ月連続の資金流出

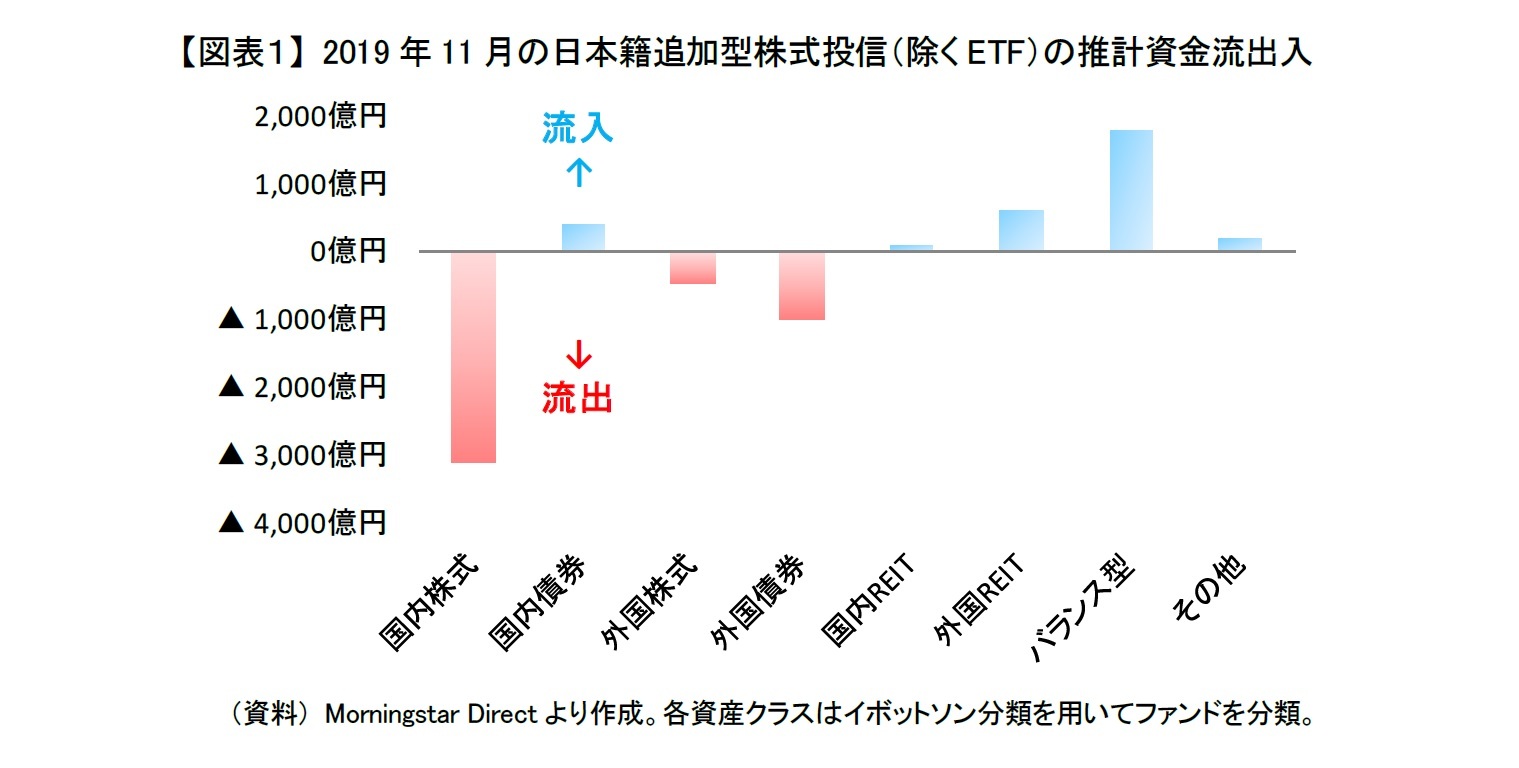

2019年12月の日本籍追加型株式投信(ETFを除く。以降、ファンドと表記)の推計資金流出入をみると、12月は国内株式、外国債券、外国株式から資金流出があった【図表1】。ただ、11月と比べると12月は外国債券こそやや資金流出が拡大したが、国内株式は3,250億円から3,100億円と資金流出がやや鈍化し、外国株式は1,800億円から450億円と資金流出が大きく減少した。それに加えて国内REITは流入金額が100億円未満と少額であったが、12月は資金流入に転じた。その他、バランス型、外国REIT、国内債券には11月から引き続き資金流入があった。特に、バランス型は11月の1,600億円から1,800億円、国内債券は11月の200億円から400億円と流入がやや増加した。

ファンド全体では、国内株式と外国債券の資金流出が大きかったため、12月は1,400億円の資金流出となり、10月から3カ月連続の流出超過となった。それでも12月は、外国株式からの資金流出が11月から大きく減少したこともあり、11月の3,400億円の資金流出から流出金額は半減した。

ファンド全体では、国内株式と外国債券の資金流出が大きかったため、12月は1,400億円の資金流出となり、10月から3カ月連続の流出超過となった。それでも12月は、外国株式からの資金流出が11月から大きく減少したこともあり、11月の3,400億円の資金流出から流出金額は半減した。

内外株式ともに売却が続く

ただ、国内株式、外国株式ともに資金流出は11月から鈍化こそしたが、12月は世界的に株価が上昇する中、内外ともに利益確定に伴う売却が引き続き多かった様子である。

国内株式については、インデックス・ファンドからの資金流出が11月の1,000億円に対して12月も950億円と同程度で、アクティブ・ファンドは11月の1,950億円から12月は2,300億円と資金流出が加速した(なお、流出金額はインデックス・ファンド、アクティブ・ファンドともにSMA専用、DC専用ファンドを除外している)。一般販売されていないSMA専用もしくはDC専用の国内株式ファンドは11月の300億円の資金流出から12月は100億円強の資金流入に転じたが、一般販売されている国内株式ファンドはアクティブ・ファンドを中心に11月以上に12月に売却されていたことが分かる。12月は日経平均株価が2018年10月上旬以来、1年2カ月ぶりに一時2万4,000円を回復するなど高値圏で推移した。そのため、国内株式のアクティブ・ファンドに投資している中長期の投資家が12月も利益確定の売却に動いたと思われる。

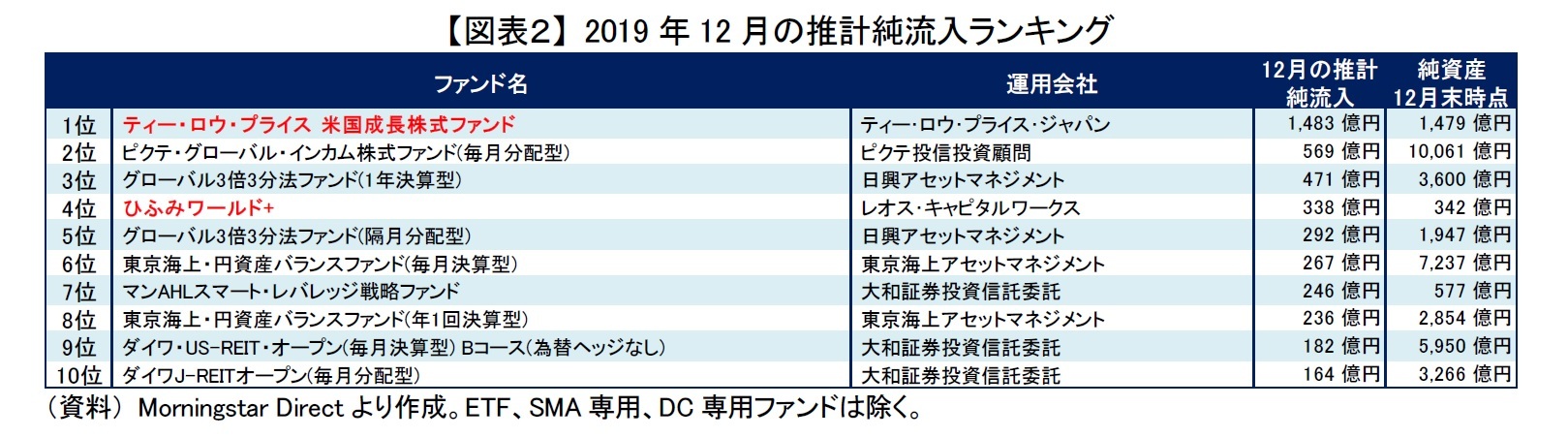

外国株式については、11月の1,800億円の資金流出から12月は450億円の資金流出に大幅に鈍化した。鈍化の主な要因は大規模な新規設定ファンドであり、新規設定ファンドを除くと11月と同様に売却が膨らんでいた。実際に12月は、新設された外国株式ファンド(うち2本は【図表2】赤太線)に1,900億円に迫る資金流入があった(ちなみに11月は新設ファンドに400億円の資金流入があった)。それらを除いた既存の外国株式ファンドに限ると12月は2,300億円の資金流出があり、11月の2,200億円からやや拡大した。やはり、12月は外国株式も国内株式と同様に11月以上に利益確定に伴う売却も多かったようだ。個別でみると、2019年前半に人気を集めたバイオ・ヘルスケア株ファンドからの資金流出が11月の500億円から12月は800億円と加速している。それに加えて、ロボット、AIといったテクノロジー系のテーマ株ファンドからも引き続き大規模な資金流出があった。

国内株式については、インデックス・ファンドからの資金流出が11月の1,000億円に対して12月も950億円と同程度で、アクティブ・ファンドは11月の1,950億円から12月は2,300億円と資金流出が加速した(なお、流出金額はインデックス・ファンド、アクティブ・ファンドともにSMA専用、DC専用ファンドを除外している)。一般販売されていないSMA専用もしくはDC専用の国内株式ファンドは11月の300億円の資金流出から12月は100億円強の資金流入に転じたが、一般販売されている国内株式ファンドはアクティブ・ファンドを中心に11月以上に12月に売却されていたことが分かる。12月は日経平均株価が2018年10月上旬以来、1年2カ月ぶりに一時2万4,000円を回復するなど高値圏で推移した。そのため、国内株式のアクティブ・ファンドに投資している中長期の投資家が12月も利益確定の売却に動いたと思われる。

外国株式については、11月の1,800億円の資金流出から12月は450億円の資金流出に大幅に鈍化した。鈍化の主な要因は大規模な新規設定ファンドであり、新規設定ファンドを除くと11月と同様に売却が膨らんでいた。実際に12月は、新設された外国株式ファンド(うち2本は【図表2】赤太線)に1,900億円に迫る資金流入があった(ちなみに11月は新設ファンドに400億円の資金流入があった)。それらを除いた既存の外国株式ファンドに限ると12月は2,300億円の資金流出があり、11月の2,200億円からやや拡大した。やはり、12月は外国株式も国内株式と同様に11月以上に利益確定に伴う売却も多かったようだ。個別でみると、2019年前半に人気を集めたバイオ・ヘルスケア株ファンドからの資金流出が11月の500億円から12月は800億円と加速している。それに加えて、ロボット、AIといったテクノロジー系のテーマ株ファンドからも引き続き大規模な資金流出があった。

2019年は内外株式と外国債券から資金流出

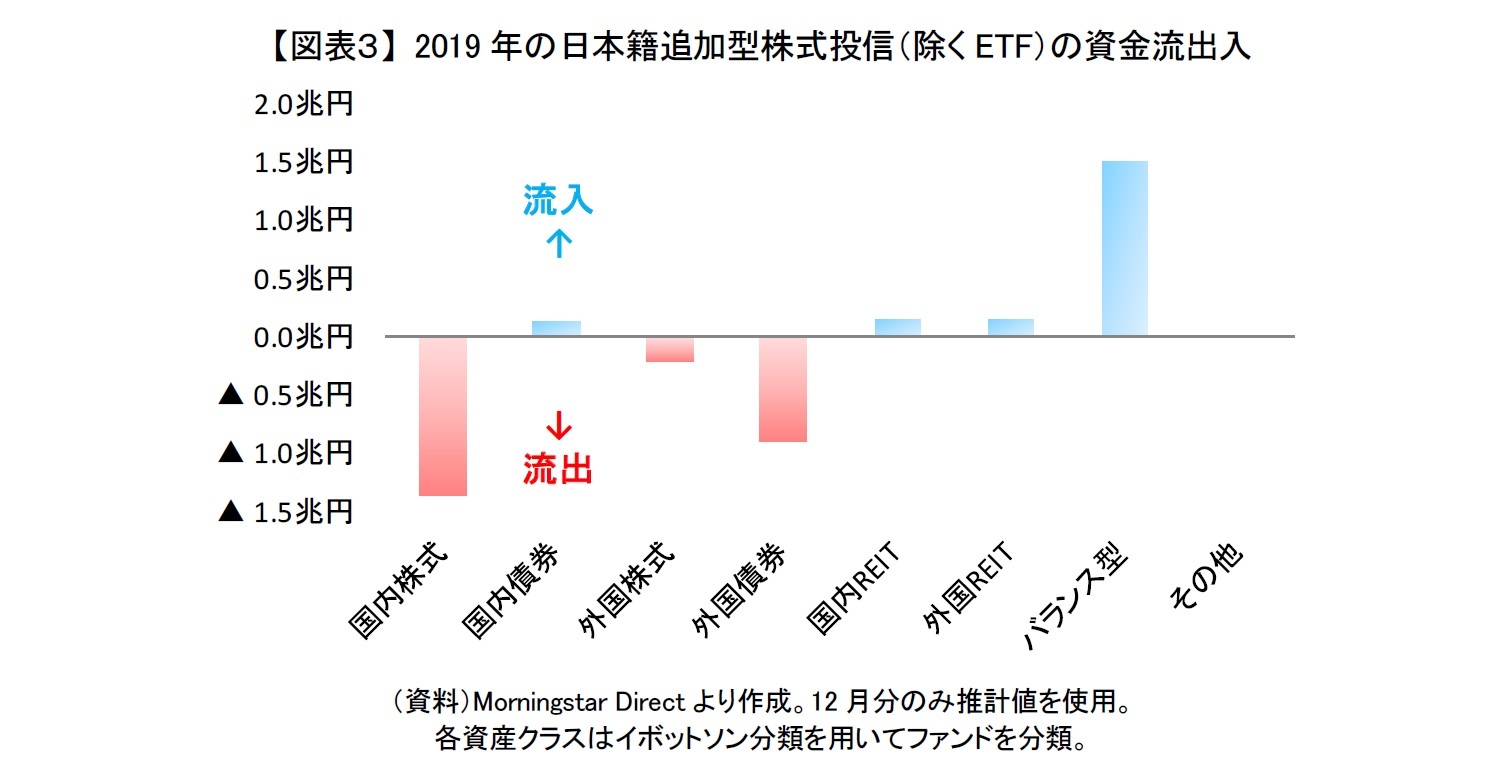

また、2019年は外国債券からの資金流出も大きかった。外国債券ではすべての月で資金流出となり、流出金額は累計で9,000億円に迫った。外国債券からの資金流出の大部分は、外国債券の約7割を占める毎月分配型ファンド(足元12月末時点で外国債券の純資産総額12.7兆円のうち毎月分配型が8.6兆円)からであった。毎月分配型の外国債券ファンドからは2019年に1.1兆円の資金流出があり、1.6兆円の資金流出があった2018年と比べると鈍化したが、2019年も資金流出が止まらなかった。

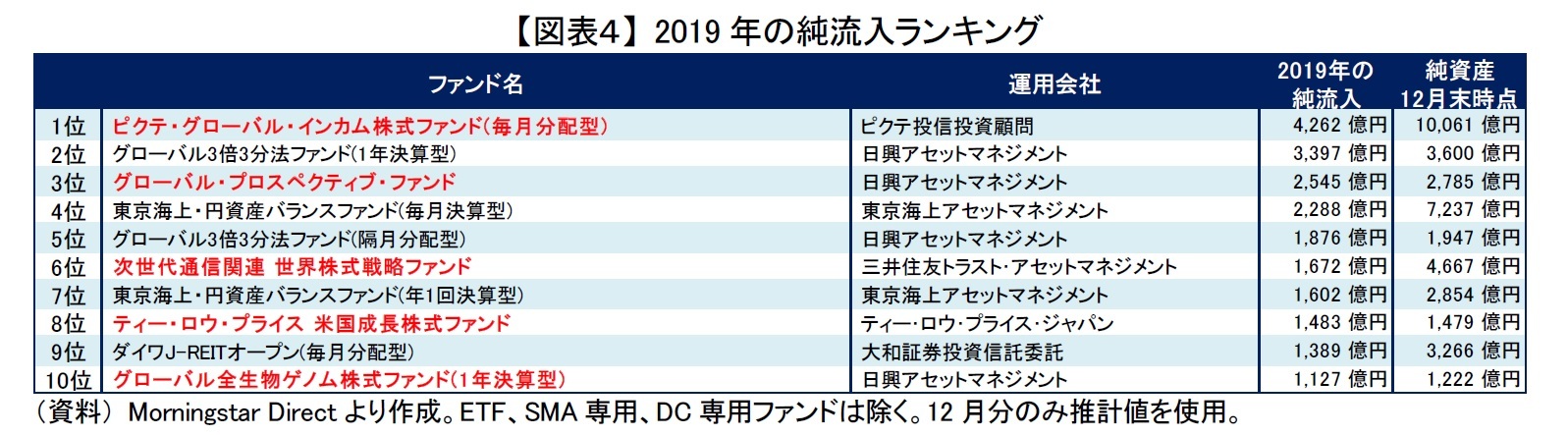

その一方でバランス型には1年間で1.5兆円の資金流入があった。「東京海上・円資産バランスファンド」のような伝統的なものだけでなく、「グローバル3倍3分法ファンド」に代表されるレバレッジを活用したものも人気を集めた。さらに、DC専用のバランス型ファンドへ1年間で3,000億円を超える資金流入があり、確定拠出年金からの資金も下支えしていた。バランス型に加えて、流入規模こそ小さかったが国内REIT、外国REIT、国内債券にも12月と同様に1年通してみて流入超過であった。2019年に最も資金流入が大きかったのが「ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド」であったことからも分かるように、2019年は投資家のインカム選好が顕著であった。

2020年はどうなるだろうか。外国債券(特に毎月分配型ファンド)からの資金流出は収まる気配がなく、まだ当面は続くと思われる。その一方で内外株式の資金流出や投資家のインカム選好が続くのかは、金融市場の動向次第といったところだろう。また、バランス型の人気がいつまで続くのか、それとも「バランス型ファンドでの資産運用」の人気が定着し、定番となっていくのか注目である。

その一方でバランス型には1年間で1.5兆円の資金流入があった。「東京海上・円資産バランスファンド」のような伝統的なものだけでなく、「グローバル3倍3分法ファンド」に代表されるレバレッジを活用したものも人気を集めた。さらに、DC専用のバランス型ファンドへ1年間で3,000億円を超える資金流入があり、確定拠出年金からの資金も下支えしていた。バランス型に加えて、流入規模こそ小さかったが国内REIT、外国REIT、国内債券にも12月と同様に1年通してみて流入超過であった。2019年に最も資金流入が大きかったのが「ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド」であったことからも分かるように、2019年は投資家のインカム選好が顕著であった。

2020年はどうなるだろうか。外国債券(特に毎月分配型ファンド)からの資金流出は収まる気配がなく、まだ当面は続くと思われる。その一方で内外株式の資金流出や投資家のインカム選好が続くのかは、金融市場の動向次第といったところだろう。また、バランス型の人気がいつまで続くのか、それとも「バランス型ファンドでの資産運用」の人気が定着し、定番となっていくのか注目である。

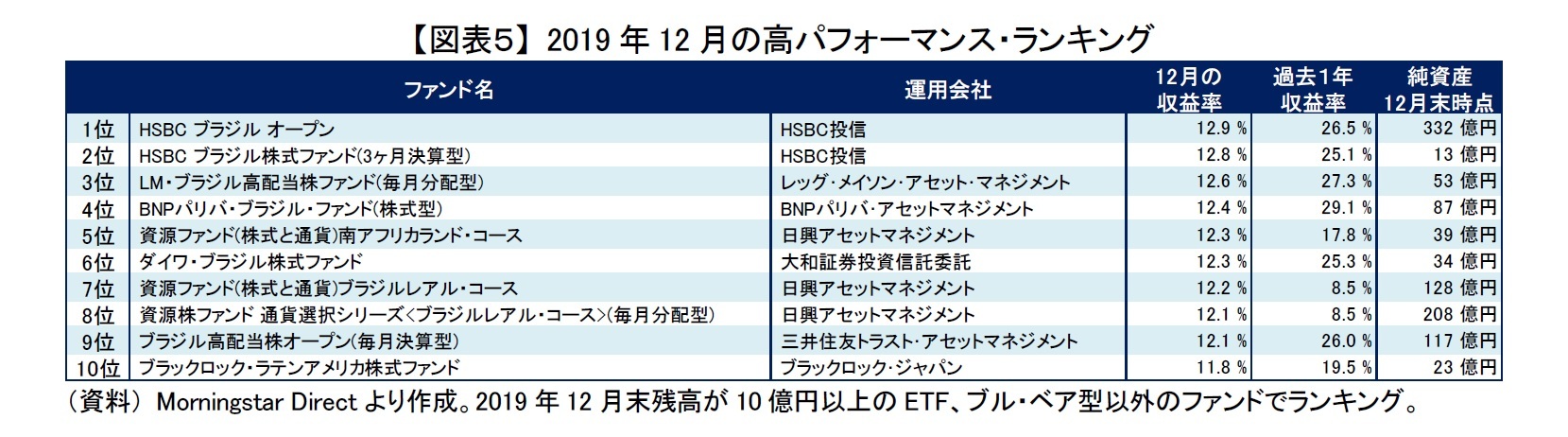

2019年は前年低迷した株式ファンドが特に上昇

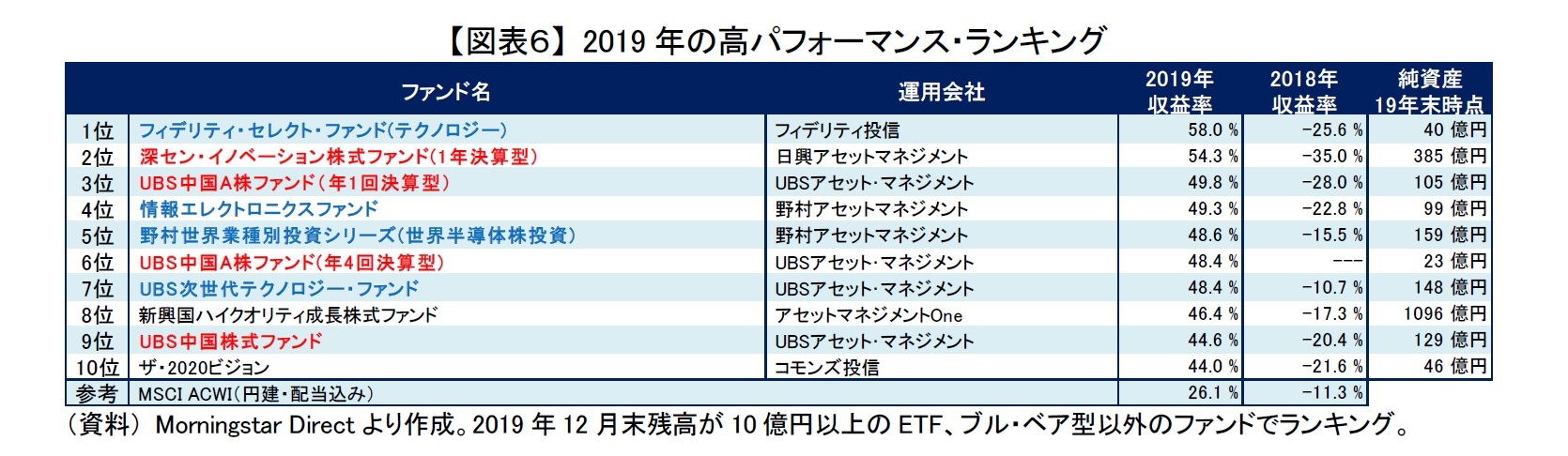

2019年通してパフォーマンスが良好であったファンドをみると、一部のテクノロジー系のテーマ株ファンド(青太字)と中国株ファンド(赤太字)が好調であった【図表6】。2019年は市場平均(MSCI ACWI)が円建てで26%上昇するなど世界的に株式ファンドは上昇したが、それらのファンドの収益率は40%を超えており、特に上昇が大きかった。ただ、その一方で2019年に特に上昇したファンドの多くが2018年は20%以上下落しており、2018年の下落幅が11%であった市場平均と比べて大きかった。2018年の下落が大きかった分、2019年に株価が反転する中、上昇も大きくなった面もあるといえるだろう。2018年に我慢してそれらのファンドを保有し続けた投資家にとっては、2019年はまさに報われた1年となったといえよう。

(ご注意)当資料のデータは信頼ある情報源から入手、加工したものですが、その正確性と完全性を保証するものではありません。当資料の内容について、将来見解を変更することもあります。当資料は情報提供が目的であり、投資信託の勧誘するものではありません。

(2020年01月08日「研究員の眼」)

このレポートの関連カテゴリ

03-3512-1785

経歴

- 【職歴】

2008年 大和総研入社

2009年 大和証券キャピタル・マーケッツ(現大和証券)

2012年 イボットソン・アソシエイツ・ジャパン

2014年 ニッセイ基礎研究所 金融研究部

2022年7月より現職

【加入団体等】

・日本証券アナリスト協会検定会員

・投資信託協会「すべての人に世界の成長を届ける研究会」 客員研究員(2020・2021年度)

前山 裕亮のレポート

| 日付 | タイトル | 執筆者 | 媒体 |

|---|---|---|---|

| 2025/10/08 | 国内株式投信の売り一巡か?~2025年9月の投信動向~ | 前山 裕亮 | 研究員の眼 |

| 2025/10/07 | 株主資本コストからみた米国株式~足元の過熱感の実態は?~ | 前山 裕亮 | 基礎研レポート |

| 2025/09/05 | 外国株式の長期保有が増加?~2025年8月の投信動向~ | 前山 裕亮 | 研究員の眼 |

| 2025/08/07 | 高値警戒感から米国株離れか~2025年7月の投信動向~ | 前山 裕亮 | 研究員の眼 |

新着記事

-

2025年10月28日

今週のレポート・コラムまとめ【10/21-10/27発行分】 -

2025年10月27日

大学卒女性の働き方別生涯賃金の推計(令和6年調査より)-正社員で2人出産・育休・時短で2億円超 -

2025年10月27日

秋の夜長に市民と経済の主食を考える-農業と電力はこれからも日本の食欲を満たせるのか -

2025年10月27日

なぜ味噌汁は動くのか -

2025年10月24日

米連邦政府閉鎖と代替指標の動向-代替指標は労働市場減速とインフレ継続を示唆、FRBは政府統計を欠く中で難しい判断を迫られる

レポート紹介

-

研究領域

-

経済

-

金融・為替

-

資産運用・資産形成

-

年金

-

社会保障制度

-

保険

-

不動産

-

経営・ビジネス

-

暮らし

-

ジェロントロジー(高齢社会総合研究)

-

医療・介護・健康・ヘルスケア

-

政策提言

-

-

注目テーマ・キーワード

-

統計・指標・重要イベント

-

媒体

- アクセスランキング

お知らせ

-

2025年07月01日

News Release

-

2025年06月06日

News Release

-

2025年04月02日

News Release

【投信からの資金流出が続いた2019年~2019年12月の投信動向~】【シンクタンク】ニッセイ基礎研究所は、保険・年金・社会保障、経済・金融・不動産、暮らし・高齢社会、経営・ビジネスなどの各専門領域の研究員を抱え、様々な情報提供を行っています。

投信からの資金流出が続いた2019年~2019年12月の投信動向~のレポート Topへ

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!