- シンクタンクならニッセイ基礎研究所 >

- 資産運用・資産形成 >

- 株式 >

- 国内株式の逆張り投資は有効か~長期的には買い持ちに劣後する可能性~

コラム

2019年11月15日

文字サイズ

- 小

- 中

- 大

逆張りされる国内株式

長期的には買い持ちに負ける可能性

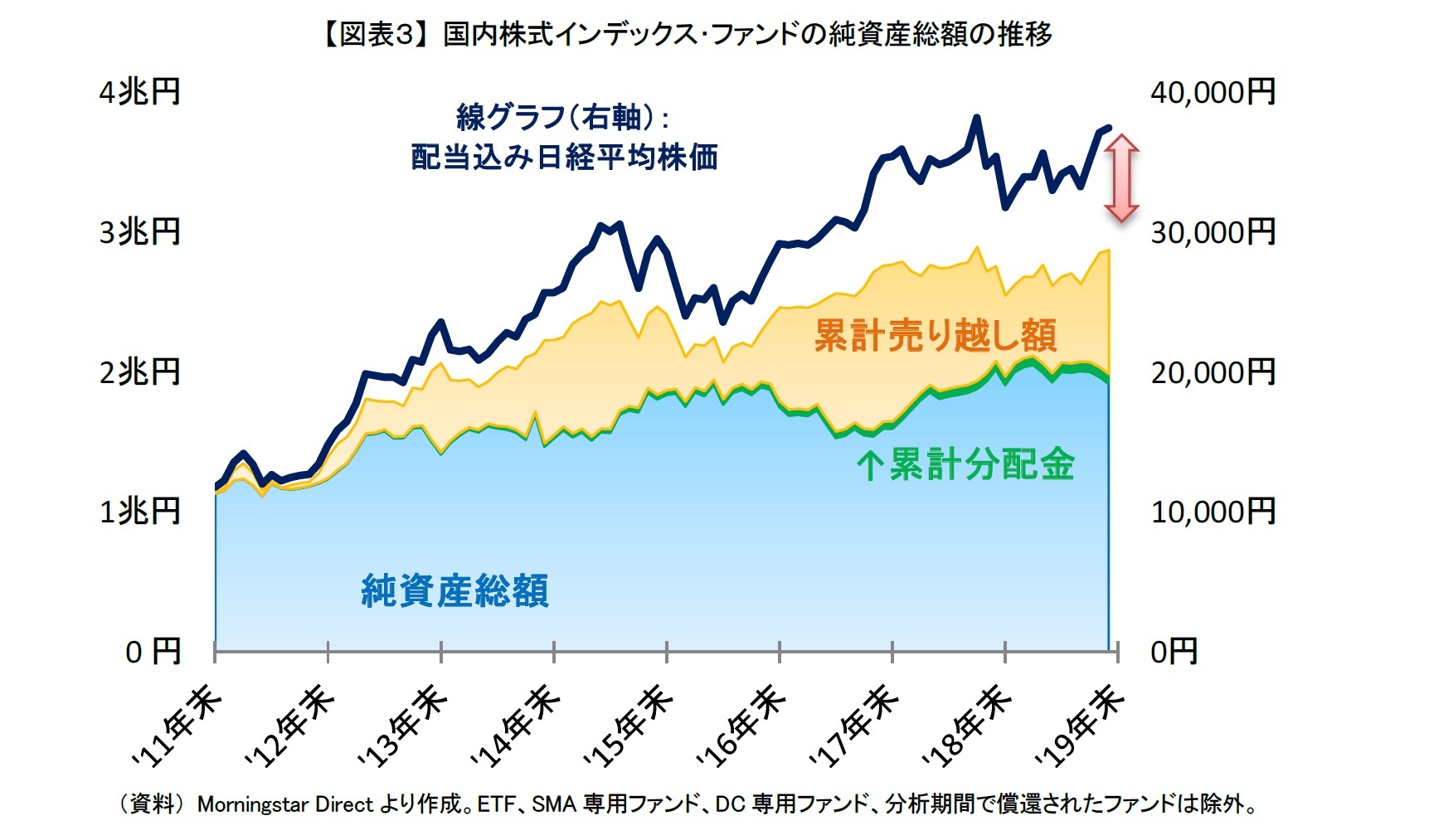

アベノミクス相場が始まる前の2011年末に配当込み日経平均株価1(線グラフ)は1万2,000円を下回っていたが、足元2019年11月時点では3万7,000円台まで上昇している。この約8年間で株価は3.2倍になった。その一方でインデックス・ファンドの純資産総額(青面グラフ)は同期間で1.1兆円から1.9兆円と1.7倍にしかなっていないのである。当然、純資産総額が伸び悩んだ要因として分配金や売却などによるインデックス・ファンドからの資金流出の影響もある。実際にこの期間のインデックス・ファンドから支払われた分配金(緑面グラフ)は0.1兆円弱、売り越し額(黄面グラフ)は0.9兆円あった。ただ、それらの資金流出を考慮してもインデックス・ファンドの純資産総額は1.1兆円から2.9兆円(=1.9兆円+0.1兆円+0.9兆円)に、つまり2.6倍程度しかなっておらず、株価上昇と比べると劣後していることが分かる。この期間のインデックス・ファンドの運用コスト(信託報酬)は累計でも0.1兆円いかないので、劣後した原因の大部分は途中で売買した影響といえるのだ。

たとえば、2011年時点で日経平均株価に連動するインデックス・ファンドに1万円を投資し、保有し続けた場合、2019年には3万2,000円になったはずである。それが1万円を投資した後にインデックス・ファンド全体と同じように一部を売買すると、売買コストがかからなかったとしても2万6,000円にしかならなかったことを意味している。まさに、インデックス・ファンド全体でみると途中で売買(逆張り投資)を行ったため、この期間の株価の上昇の8割(=2万6,000円/3万2,000円)程度しか享受できなかったといえよう。

1 集計した国内株式インデックス・ファンドの足元の純資産総額1.9兆円のうち、1.5兆円が日経平均株価に連動するファンドである。また、インデックス・ファンドの実際の運用に沿わせるため、配当込み日経平均株価を用いた。

たとえば、2011年時点で日経平均株価に連動するインデックス・ファンドに1万円を投資し、保有し続けた場合、2019年には3万2,000円になったはずである。それが1万円を投資した後にインデックス・ファンド全体と同じように一部を売買すると、売買コストがかからなかったとしても2万6,000円にしかならなかったことを意味している。まさに、インデックス・ファンド全体でみると途中で売買(逆張り投資)を行ったため、この期間の株価の上昇の8割(=2万6,000円/3万2,000円)程度しか享受できなかったといえよう。

1 集計した国内株式インデックス・ファンドの足元の純資産総額1.9兆円のうち、1.5兆円が日経平均株価に連動するファンドである。また、インデックス・ファンドの実際の運用に沿わせるため、配当込み日経平均株価を用いた。

最後に

株価上昇を十分に享受できなくても、「利益さえ出ればいい」もしくは「損さえ出なければいい」から逆張り投資で十分いう考え方もある。また、株価が上昇して含み益が出ていると、売却して利益確定したくなることも事実である。国内株式については低迷した期間が長かっただけに、多くの投資家が上昇局面に慣れてなく高所(高値)恐怖症になり易いことも、背景にあるのかもしれない。

ただ、確認してきたように短期的な売買(特に利益確定の売却)はそのときはよくても、結果的に将来の収益機会の損失につながる可能性がある。そのことを踏まえると足元9月以降、国内株式は堅調であるが、株価上昇時でも不要不急の売買は控えられるような長い眼を持つことが大きく収益を得るには重要だと考えられる。

ただ、確認してきたように短期的な売買(特に利益確定の売却)はそのときはよくても、結果的に将来の収益機会の損失につながる可能性がある。そのことを踏まえると足元9月以降、国内株式は堅調であるが、株価上昇時でも不要不急の売買は控えられるような長い眼を持つことが大きく収益を得るには重要だと考えられる。

(ご注意)当資料のデータは信頼ある情報源から入手、加工したものですが、その正確性と完全性を保証するものではありません。当資料の内容について、将来見解を変更することもあります。当資料は情報提供が目的であり、投資信託の勧誘するものではありません。

(2019年11月15日「研究員の眼」)

03-3512-1785

経歴

- 【職歴】

2008年 大和総研入社

2009年 大和証券キャピタル・マーケッツ(現大和証券)

2012年 イボットソン・アソシエイツ・ジャパン

2014年 ニッセイ基礎研究所 金融研究部

2022年7月より現職

【加入団体等】

・日本証券アナリスト協会検定会員

・投資信託協会「すべての人に世界の成長を届ける研究会」 客員研究員(2020・2021年度)

前山 裕亮のレポート

| 日付 | タイトル | 執筆者 | 媒体 |

|---|---|---|---|

| 2025/10/08 | 国内株式投信の売り一巡か?~2025年9月の投信動向~ | 前山 裕亮 | 研究員の眼 |

| 2025/10/07 | 株主資本コストからみた米国株式~足元の過熱感の実態は?~ | 前山 裕亮 | 基礎研レポート |

| 2025/09/05 | 外国株式の長期保有が増加?~2025年8月の投信動向~ | 前山 裕亮 | 研究員の眼 |

| 2025/08/07 | 高値警戒感から米国株離れか~2025年7月の投信動向~ | 前山 裕亮 | 研究員の眼 |

新着記事

-

2025年10月24日

米連邦政府閉鎖と代替指標の動向-代替指標は労働市場減速とインフレ継続を示唆、FRBは政府統計を欠く中で難しい判断を迫られる -

2025年10月24日

企業年金の改定についての技術的なアドバイス(欧州)-EIOPAから欧州委員会への回答 -

2025年10月24日

消費者物価(全国25年9月)-コアCPI上昇率は拡大したが、先行きは鈍化へ -

2025年10月24日

保険業界が注目する“やせ薬”?-GLP-1は死亡率改善効果をもたらすのか -

2025年10月23日

御社のブランドは澄んでますか?-ブランド透明性が生みだす信頼とサステナビリティ開示のあり方(1)

レポート紹介

-

研究領域

-

経済

-

金融・為替

-

資産運用・資産形成

-

年金

-

社会保障制度

-

保険

-

不動産

-

経営・ビジネス

-

暮らし

-

ジェロントロジー(高齢社会総合研究)

-

医療・介護・健康・ヘルスケア

-

政策提言

-

-

注目テーマ・キーワード

-

統計・指標・重要イベント

-

媒体

- アクセスランキング

お知らせ

-

2025年07月01日

News Release

-

2025年06月06日

News Release

-

2025年04月02日

News Release

【国内株式の逆張り投資は有効か~長期的には買い持ちに劣後する可能性~】【シンクタンク】ニッセイ基礎研究所は、保険・年金・社会保障、経済・金融・不動産、暮らし・高齢社会、経営・ビジネスなどの各専門領域の研究員を抱え、様々な情報提供を行っています。

国内株式の逆張り投資は有効か~長期的には買い持ちに劣後する可能性~のレポート Topへ

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!