- シンクタンクならニッセイ基礎研究所 >

- ジェロントロジー(高齢社会総合研究) >

- 高齢者の医療・介護 >

- ケアマネジャーは何を担う職種なのか-ケアマネジメント有料化と地域共生社会をリンクさせて再考する

ケアマネジャーは何を担う職種なのか-ケアマネジメント有料化と地域共生社会をリンクさせて再考する

保険研究部 上席研究員・ヘルスケアリサーチセンター・ジェロントロジー推進室兼任 三原 岳

このレポートの関連カテゴリ

文字サイズ

- 小

- 中

- 大

1――はじめに~ケアマネジャーは何を担う職種なのか

しかし、ケアマネジメントやケアマネジャーの問題は有料化の是非にとどまらない。筆者は別のレポート2で、有料化を論じる以前の問題として、(1)ケアマネジャーが働く居宅介護支援事業所が別の介護保険事業所にぶら下がっており、親会社のサービスを入れるインセンティブ構造となっており、独立性を強化するべき、(2)介護保険サービスを組み込まないと対価を受け取れない報酬体系を見直すべき――と主張したが、今回は(3)のテーマを深掘りしつつ、少し前に公表された調査を基に、「ケアマネジャーが何を担う職種なのか」を問い直す。

具体的には、ケアマネジャーが医療・介護連携の場面で「タダ働き」を強いられている実態などを明らかにした上で、高齢者、障害者、子育てなど横断的に支援を展開しようとしている「地域共生社会」とリンクさせる必要性を指摘する。

1 2019年11月19日『共同通信』配信記事。

2 2019年9月6日拙稿レポート「ケアプランの有料化で質は向上するのか」を参照。

2――ソーシャルワークの機能が期待されているのだが…

しかし、先の答えは間違いと言えなくもない。ケアプランに盛り込まれる支援は本来、介護保険サービスに限定されていないためだ。例えば、認知症の高齢者の場合、ケアマネジャーは認知症対応型通所介護(デイサービス)など介護保険サービスを薦めることが多いが、こうしたサービスの仲介だけがケアマネジャーの仕事ではない。一例として、認知症になった高齢者が若かった頃、民謡を趣味としていた場合、民謡を歌えるサークルを紹介すれば、その高齢者にとっては楽しく外出できる機会になり、生活の満足度は高まるかもしれない。さらに、その分だけ介護保険サービスを使わずに済めば、給付抑制にも繋がる。

つまり、ケアマネジメントやケアマネジャーの役割を考える時には、介護保険制度の枠内にとどまらず、自治体の福祉サービスや民間企業のサービス、公民館や図書館、老人クラブ、大学の生涯学習講座など幅広い選択肢を射程に入れつつ、支援策を幅広く考えることが求められる3。さらに、その人を取り巻く生活環境を改善するため、自治体や地域社会の構成員、民間企業に働き掛けることも必要になる。これはいわゆる「ソーシャルワーク」と呼ばれる手法である。

3 実際、制度創設時の国会答弁に際して、厚生省幹部は「ケアプランには市町村独自のサービスやボランティアのサービスなどが含まれる」という趣旨で発言している。第145国会会議録1999年4月13日参議院国民福祉委員会における厚生省の近藤純五郎老人保健福祉局長による答弁。

3――無駄と分かりつつ、介護保険サービスを入れている実態

先の例で言えば、認知症になった高齢者のケアプランを作成する際、民謡サークルの日程をほぼ毎日入れつつ、それ以外の日に社会福祉協議会のボランティアや民間企業の配食サービスなどを組み込んでも、ケアマネジャーは一銭も対価を受け取れない「タダ働き」になる。現実には介護保険サービスに関する給付管理について、ケアマネジャーの報酬が付いている状態であり、ケアマネジャーにとっては、「不要かもしれないが、1つだけでも介護保険サービスをケアプランに入れる」という行動を生みやすくなっている。

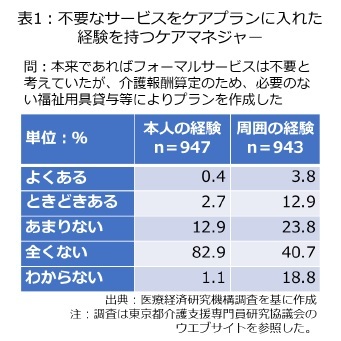

先の例で言えば、認知症になった高齢者のケアプランを作成する際、民謡サークルの日程をほぼ毎日入れつつ、それ以外の日に社会福祉協議会のボランティアや民間企業の配食サービスなどを組み込んでも、ケアマネジャーは一銭も対価を受け取れない「タダ働き」になる。現実には介護保険サービスに関する給付管理について、ケアマネジャーの報酬が付いている状態であり、ケアマネジャーにとっては、「不要かもしれないが、1つだけでも介護保険サービスをケアプランに入れる」という行動を生みやすくなっている。こうした実態の一端が最近、公表された医療経済研究機構の調査4で明らかになった。調査では「本来であればフォーマルサービスは不要と考えていたが、介護報酬算定のため、必要のない福祉用具貸与等によりプランを作成した」という経験の有無を尋ねる設問があり、表1の通り、回答者本人に経験があると答えた人は3.1%、そうした話を周囲のケアマネジャーが経験したという話を耳にした人は16.8%に及んだ(「よくある」「ときどきある」の合計)5。つまり、介護保険サービスをケアプランに入れなければ、居宅介護支援費(ケアマネジメント)を受け取れない現行制度が無駄な給付を生み出すインセンティブとなっていると言える。

4 「ケアマネジメントの公正中立性を確保するための取組や質に関する指標のあり方に関する調査研究事業」のアンケート集計を参照。調査結果については、東京都内で活動するケアマネジャーで構成する東京都介護支援専門員研究協議会のホームページに公開されている。2019年10月2日「令和2年改正(令和3年施行)介護保険法に関する要望書の提出について」を参照。

5 なお、周囲の経験よりも本人の経験が少ないのは、回答者の多くが管理職的な主任ケアマネジャーであり、後輩などを指導する立場にあることが影響している可能性がある。

4――ケアマネジャーが「タダ働き」している実態

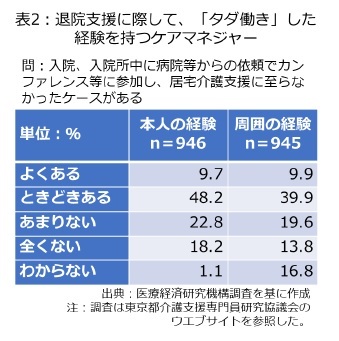

しかし、リハビリテーションなどを通じて、退院した患者が要介護認定を受けずに済んだ場合、カンファレンスに参加したり、病院と情報をやり取りしたりしたケアマネジャーは「タダ働き」を強いられる。先に述べた通り、介護保険サービスをケアプランに位置付けなければ、ケアマネジャーは介護保険の居宅介護支援費(ケアマネジメント)を受け取れないためである。同調査では、こうした実態が起きていないか尋ねており、本人自身に経験ある人が57.9%、周囲のケアマネジャーが経験したという話を聞いたことがある人が49.8%に上った(「よくある」「ときどきある」の合計)。

しかし、リハビリテーションなどを通じて、退院した患者が要介護認定を受けずに済んだ場合、カンファレンスに参加したり、病院と情報をやり取りしたりしたケアマネジャーは「タダ働き」を強いられる。先に述べた通り、介護保険サービスをケアプランに位置付けなければ、ケアマネジャーは介護保険の居宅介護支援費(ケアマネジメント)を受け取れないためである。同調査では、こうした実態が起きていないか尋ねており、本人自身に経験ある人が57.9%、周囲のケアマネジャーが経験したという話を聞いたことがある人が49.8%に上った(「よくある」「ときどきある」の合計)。こうした結果を見ると、ケアマネジャーは介護「保険」支援専門員として働くことを強いられており、ケアマネジメントが「介護保険サービスの仲介」と狭く捉えられている現行制度の不備が浮き彫りになる。

5――地域共生社会で期待されるケアマネジャーの役割

この重要性を考える一例として、「8050問題」を挙げよう。これは長期経済不況の下、家に引き籠った若者が50歳を迎えつつある一方、その親も80歳代で高齢化し、生活に支障をきたしている状況を指す。この問題には心身の不具合だけでなく、親の医療・介護だけでなく、就労や住まいの支援、周囲との人間関係、経済問題……、などの要因が複雑に絡み合っている。このため、既存の縦割り制度だけでは解決しにくく、地域社会の支え合いを作り上げる視点も含めて、幅広い思考が求められる。

その一方、行政の制度や組織は縦割りで作らざるを得ないため、どうしても制度の「狭間」で必要な支援を受けられなかったり、制度間のたらい回しに遭ったりするケースが出て来る。こうした問題をクリアする上では、「地域共生社会」の発想は極めて重要であり、介護保険制度の枠内にとどまっているケアマネジメントにソーシャルワークの要素を取り入れる観点が求められる。

しかし、ケアマネジメントの有料化に関する国の議論を見ても、介護保険制度の枠内でしか議論されていないように映る。この状況を見ると、ケアマネジメント有料化の是非を含めて介護保険制度改正を主導している老健局と、地域共生社会を進めようとしている社会・援護局の縦割り問題が厚生労働省内で調整されていないと言わざるを得ない。

6 地域包括ケアとの関係性も含めて、地域共生社会の定義は必ずしも整理されていない。しかし、厚生労働省が2017年2月に作った「当面の改革工程」では、「制度・分野ごとの縦割りや支え手、受け手という関係を超えて、地域住民や地域の多様な主体が我が事として参画し、人と人、人と資源が世代や分野を超えて丸ごとつながることで、住民一人ひとりの暮らしと生きがい、地域をともに創っていく社会」と定義しており、ここでは高齢者に力点を置く地域包括ケアよりも、障害者や子育てなども含めた幅広い概念と整理する。

6――おわりに~財政の帳尻合わせにとどまらない議論を~

しかし、この考え方にはマイナス面もある。例えば、「8050問題」に代表される通り、困難に直面している人の課題は様々な要因が複雑に絡み合っているにもかかわらず、疾病や要介護などの「保険事故」をカバーする社会保険方式では、一定の要件で「保険事故の補償を受けられる人」を線引きしなければならず、縦割りの支援が中心になる。しかも、サンプル数を増やせば全体の平均に近付くという「大数の法則」を前提としており、個別性への配慮も不十分になりやすい。

こうした事情の下、日本の社会保障制度はソーシャルワークを十分に制度化できておらず、ここで述べた通り、ケアマネジメントは「介護保険サービスの仲介」、ケアマネジャーは「介護保険サービスを仲介する人」としか考えられていない7。

このように考えると、ケアマネジメントやケアマネジャーの問題については、地域共生社会を含めた地域福祉の在り方から幅広く考える必要がある。介護保険財政が逼迫する中、制度の持続可能性を考えなければならない時期が来ているが、単なる財源の帳尻合わせにとどまらず、局や制度の縦割りを超え、地域共生社会との整合性を図る視点が求められる。

7 ここでは詳しく述べないが、社会福祉士や医療ソーシャルワーカーも診療報酬では専ら「退院支援を担う職種」として評価されている。

(2019年11月25日「研究員の眼」)

このレポートの関連カテゴリ

03-3512-1798

- プロフィール

【職歴】

1995年4月~ 時事通信社

2011年4月~ 東京財団研究員

2017年10月~ ニッセイ基礎研究所

2023年7月から現職

【加入団体等】

・社会政策学会

・日本財政学会

・日本地方財政学会

・自治体学会

・日本ケアマネジメント学会

・関東学院大学法学部非常勤講師

【講演等】

・経団連、経済同友会、日本商工会議所、財政制度等審議会、日本医師会、連合など多数

・藤田医科大学を中心とする厚生労働省の市町村人材育成プログラムの講師(2020年度~)

【主な著書・寄稿など】

・『必携自治体職員ハンドブック』公職研(2021年5月、共著)

・『地域医療は再生するか』医薬経済社(2020年11月)

・『医薬経済』に『現場が望む社会保障制度』を連載中(毎月)

・「障害者政策の変容と差別解消法の意義」「合理的配慮の考え方と決定過程」日本聴覚障害学生高等教育支援ネットワーク編『トピック別 聴覚障害学生支援ガイド』(2017年3月、共著)

・「介護報酬複雑化の過程と問題点」『社会政策』(通巻第20号、2015年7月)ほか多数

三原 岳のレポート

| 日付 | タイトル | 執筆者 | 媒体 |

|---|---|---|---|

| 2025/09/26 | 相次ぐ有料老人ホームの不適切な事案、その対策は?(下)-取り得る適正化策の選択肢と論点を探る | 三原 岳 | 研究員の眼 |

| 2025/08/27 | 相次ぐ有料老人ホームの不適切な事案、その対策は?(上)-医療的ニーズの高い人の支援が不十分な点など背景を探る | 三原 岳 | 研究員の眼 |

| 2025/07/29 | 介護保険改正の論点を考える-積み残された財源問題のほか、人材確保や有料老人ホームの見直しも論点に、参院選の影響は? | 三原 岳 | 基礎研レポート |

| 2025/07/24 | 診療報酬改定と「植木鉢」-石油危機の逸話から考える制度複雑化の背景 | 三原 岳 | 研究員の眼 |

新着記事

-

2025年10月15日

インド消費者物価(25年10月)~9月のCPI上昇率は1.5%に低下、8年ぶりの低水準に -

2025年10月15日

「生活の質」と住宅価格の関係~教育サービス・治安・医療サービスが新築マンション価格に及ぼす影響~ -

2025年10月15日

IMF世界経済見通し-世界成長率見通しは3.2%まで上方修正 -

2025年10月15日

中国の物価関連統計(25年9月)~コアCPIの上昇率が引き続き拡大 -

2025年10月15日

芝浦電子の公開買付け-ヤゲオのTOB成立

レポート紹介

-

研究領域

-

経済

-

金融・為替

-

資産運用・資産形成

-

年金

-

社会保障制度

-

保険

-

不動産

-

経営・ビジネス

-

暮らし

-

ジェロントロジー(高齢社会総合研究)

-

医療・介護・健康・ヘルスケア

-

政策提言

-

-

注目テーマ・キーワード

-

統計・指標・重要イベント

-

媒体

- アクセスランキング

お知らせ

-

2025年07月01日

News Release

-

2025年06月06日

News Release

-

2025年04月02日

News Release

【ケアマネジャーは何を担う職種なのか-ケアマネジメント有料化と地域共生社会をリンクさせて再考する】【シンクタンク】ニッセイ基礎研究所は、保険・年金・社会保障、経済・金融・不動産、暮らし・高齢社会、経営・ビジネスなどの各専門領域の研究員を抱え、様々な情報提供を行っています。

ケアマネジャーは何を担う職種なのか-ケアマネジメント有料化と地域共生社会をリンクさせて再考するのレポート Topへ

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!