- シンクタンクならニッセイ基礎研究所 >

- 経済 >

- 欧州経済 >

- 英国の合意なき離脱:対策と影響-「終わりの始まり」ですらない

2019年09月06日

文字サイズ

- 小

- 中

- 大

1――はじめに

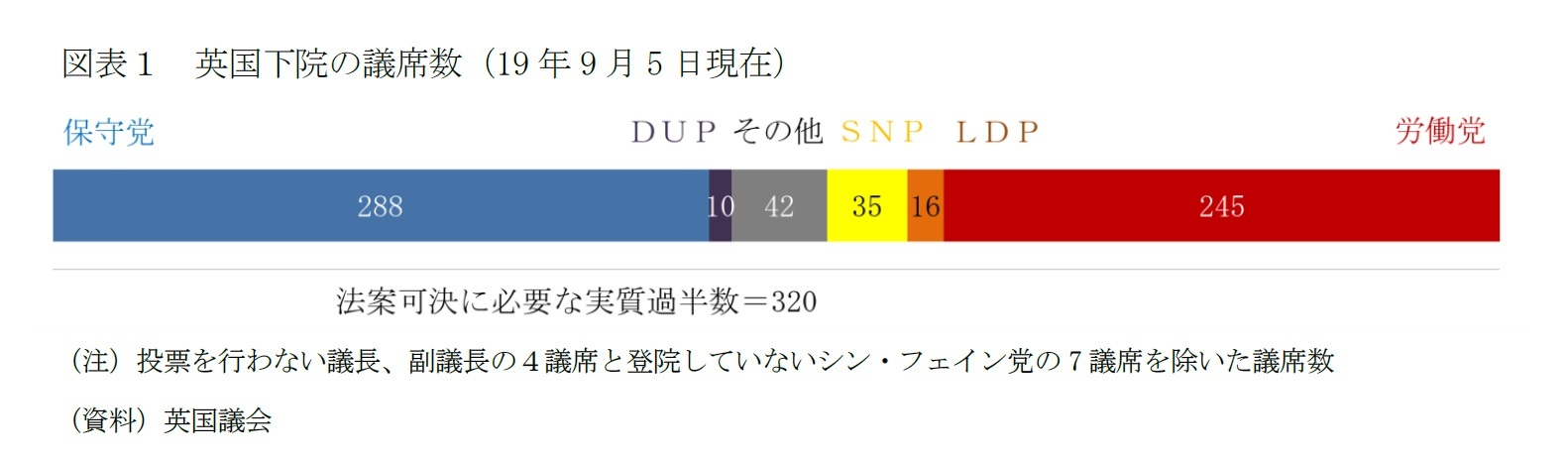

夏季休会明けの英国議会では、議会が議事運営を掌握し、「合意なき離脱」阻止のため、(1)10月19日までに合意がないか、(2)議会が「合意なき離脱」を承認しない限り、政府に離脱期日の20年1月31日への延期要請を義務付ける法案が成立する見通しとなった。ジョンソン首相は、4日に10月15日の総選挙のための法案を提出したが、「離脱延期法案の成立が先」とする労働党、スコットランド民族党(SNP)などが棄権したことで、賛成票は298と自主解散に必要な下院議席数の3分の2(433票)を大きく下回った。保守党が3日の議会による議事運営の掌握を支持した21人の議員を除名、さらに5日には首相の弟のジョー・ジョンソン氏が閣僚を辞任、議員辞職をしたことで、与党の議席は、政権協力するアイルランドの地域政党・民主統一党(DUP)を加えても289議席と法案可決に必要な318議席を大きく割り込んだ(図表1)。ジョンソン政権は発足早々に勢いを削がれたように見える。

しかし、「合意なき離脱」のリスクが消滅した訳ではない。自主解散にせよ、内閣不信任決議という形をとるにせよ、近い将来、総選挙を行うことになるだろう。総選挙で野党陣営が勝利すれば、少なくとも「合意なき離脱」の可能性は低下する。しかし、総選挙でジョンソン首相が勝利すれば、勢いを取り戻し、「合意なき離脱」を辞さない構えを一段と強めるだろう。

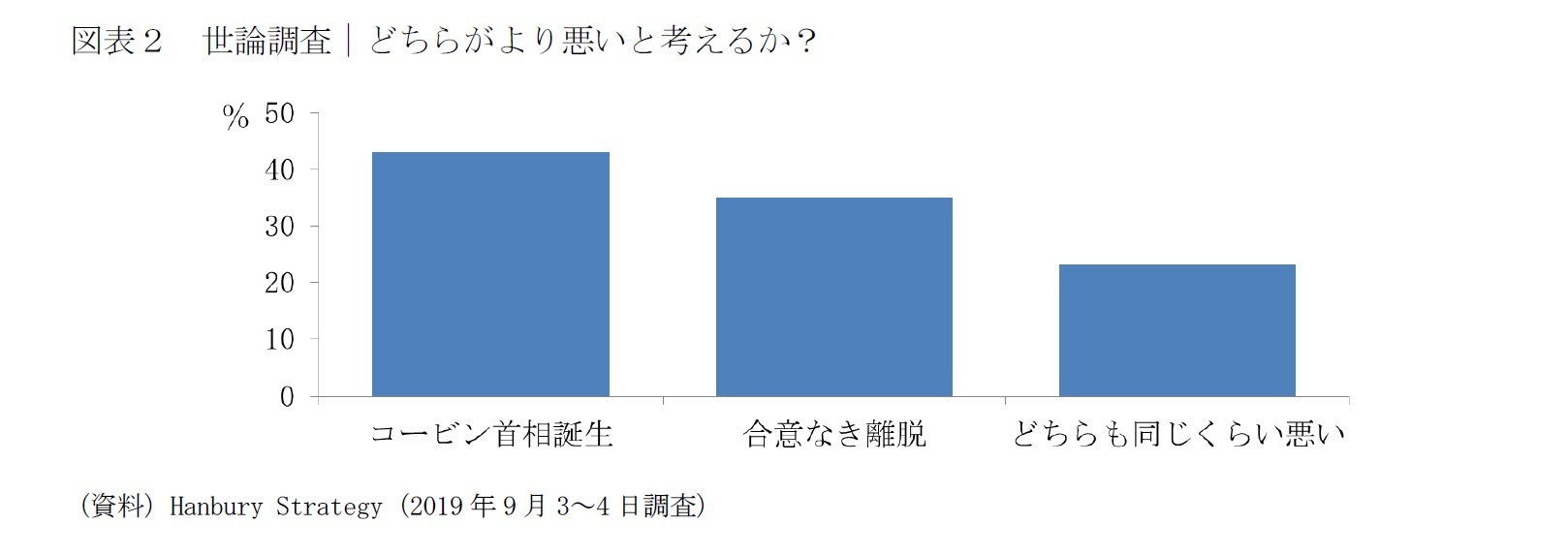

総選挙でジョンソン首相率いる保守党が勝利する可能性は十分にある。有権者の間には、国民投票から続く先行き不透明感への不満が広がっている。ジョンソン首相率いる保守党が、野党や造反議員らを「国民投票で示された民意の実現を阻む勢力」と位置づけ、自身への支持に結び付けようとしている「合意なき離脱」を掲げるブレグジット党に対抗する必要もあり、選挙戦では、強硬姿勢を強めることが予想される。対する「合意なき離脱反対派」は、「ソフト離脱派」と「離脱撤回派」からなり一枚岩ではない。世論調査では「合意なき離脱」よりも「コービン首相誕生」の方がより悪いと考える割合が高いなど(図表2)、最大野党・労働党のコービン党首の首相としての資質、政策への警戒感も強い。

総選挙でジョンソン首相率いる保守党が勝利する可能性は十分にある。有権者の間には、国民投票から続く先行き不透明感への不満が広がっている。ジョンソン首相率いる保守党が、野党や造反議員らを「国民投票で示された民意の実現を阻む勢力」と位置づけ、自身への支持に結び付けようとしている「合意なき離脱」を掲げるブレグジット党に対抗する必要もあり、選挙戦では、強硬姿勢を強めることが予想される。対する「合意なき離脱反対派」は、「ソフト離脱派」と「離脱撤回派」からなり一枚岩ではない。世論調査では「合意なき離脱」よりも「コービン首相誕生」の方がより悪いと考える割合が高いなど(図表2)、最大野党・労働党のコービン党首の首相としての資質、政策への警戒感も強い。

「合意なき離脱」は、法的なデフォルト(初期設定値)であり、「離脱協定」の承認か、離脱意思の撤回がなければ、いずれは行き着くことになる。

本稿では、議会が阻止しようとする「合意なき離脱」とは何か、どのような対策が打たれているのか、「合意なき離脱」の場合、何が起こるのかを整理した。「合意なき離脱」は、国民投票によって引き起こされた問題の解決策とはならず、むしろ問題を複雑にし、長期の混迷をもたらす選択肢であることを明らかにすることを狙いとする。

本稿では、議会が阻止しようとする「合意なき離脱」とは何か、どのような対策が打たれているのか、「合意なき離脱」の場合、何が起こるのかを整理した。「合意なき離脱」は、国民投票によって引き起こされた問題の解決策とはならず、むしろ問題を複雑にし、長期の混迷をもたらす選択肢であることを明らかにすることを狙いとする。

2――「合意なき離脱」とは何か

1|「合意」とは何か

16年6月の国民投票の結果を実行に移す英国のEU離脱の手続きは、EU条約第50条の規定に従って進められてきた。

同条2項には、離脱の意思を通知した加盟国と「将来の関係を考慮しながら、離脱に向けた取り決めを定める協定を交渉し、締結する」、同条第3項は、「離脱協定の発効日、もしくは、協定を締結できない場合は、離脱意思の通知から2年後から、もしくは、EU首脳会議が当該国との協定において、期限延期を全会一致で決定しない限り、当該国への条約の適用を終える」と規定する。

メイ前首相は、17年3月29日に離脱の意思を通知した後、EUと協議し、EU市民の権利や離脱に伴う清算金、2020年末まで現状を維持する「移行期間」、アイルランド及び北アイルランドに関する議定書などを599ページの「離脱協定」として、将来の関係については26ページの「政治合意」をまとめた1。

離脱日に「離脱協定」が発効するケースが「合意あり離脱」である。

1 Withdrawal Agreement and Political Declaration(https://www.gov.uk/government/publications/withdrawal-agreement-and-political-declaration)メイ前首相がまとめた離脱協定と将来関係の合意の概要については伊藤(2018)もご参照下さい。

16年6月の国民投票の結果を実行に移す英国のEU離脱の手続きは、EU条約第50条の規定に従って進められてきた。

同条2項には、離脱の意思を通知した加盟国と「将来の関係を考慮しながら、離脱に向けた取り決めを定める協定を交渉し、締結する」、同条第3項は、「離脱協定の発効日、もしくは、協定を締結できない場合は、離脱意思の通知から2年後から、もしくは、EU首脳会議が当該国との協定において、期限延期を全会一致で決定しない限り、当該国への条約の適用を終える」と規定する。

メイ前首相は、17年3月29日に離脱の意思を通知した後、EUと協議し、EU市民の権利や離脱に伴う清算金、2020年末まで現状を維持する「移行期間」、アイルランド及び北アイルランドに関する議定書などを599ページの「離脱協定」として、将来の関係については26ページの「政治合意」をまとめた1。

離脱日に「離脱協定」が発効するケースが「合意あり離脱」である。

1 Withdrawal Agreement and Political Declaration(https://www.gov.uk/government/publications/withdrawal-agreement-and-political-declaration)メイ前首相がまとめた離脱協定と将来関係の合意の概要については伊藤(2018)もご参照下さい。

(1)離脱協定

「合意あり離脱」の場合、離脱日から2020年までが現状を維持する「移行期間」となる。移行期間は1回限り2年までの延長が可能である。

「移行期間」中は、加盟国である英国はEUの法規制の制定には参加せず、一方的に受け入れる立場となり、規制の乖離は生じない。これまでEU加盟国として第3国とバイラテラルあるいは多国間の締結してきた条約について、「移行期間」中は、第3国と条約の再締結、交渉はできるが、協定の発効は「移行期間終了後」となる。

離脱に伴いEUに支払う離脱清算金として約390億ポンド(1ポンド=130円で換算した場合、約5兆円)を支払う。EUの予算は中期予算枠組みに基づいて運営されている。現在の枠組みは2020年までをカバーする。離脱清算金には、離脱後、「移行期間」が終了する2020年末までの、中期予算枠組みで約束した金額の支払いも含まれる。

離脱協定の重要な部分を占めるのが、ヒトの移動と英国におけるEU市民、EUにおける英国市民の権利と地位の保全に関する取り決めである。ヒトの移動の自由は、(1)移行期間終了時に終了する、(2)相互に現在と同等の居住者としての権利を保証するが、登録が必要になる、(3)移行期間中に在住した市民への居住者の地位は認めないなどが主な合意事項である。

アイルランド国境の厳格な管理を回避するための安全策(バックストップ)は離脱協定の協議の焦点となり、保守党内の強硬派とDUPが強く反発したものだ。安全策は、「移行期間」終了後も、国境の開放を維持する方策が見つからない場合に発動されるもので、(1)英国全体が関税同盟に残留し、(2)北アイルランドはさらにEUとの規制の調和を図るという内容だ。ジョンソン首相はEUに離脱協定からの削除を求めている。

「合意あり離脱」の場合、離脱日から2020年までが現状を維持する「移行期間」となる。移行期間は1回限り2年までの延長が可能である。

「移行期間」中は、加盟国である英国はEUの法規制の制定には参加せず、一方的に受け入れる立場となり、規制の乖離は生じない。これまでEU加盟国として第3国とバイラテラルあるいは多国間の締結してきた条約について、「移行期間」中は、第3国と条約の再締結、交渉はできるが、協定の発効は「移行期間終了後」となる。

離脱に伴いEUに支払う離脱清算金として約390億ポンド(1ポンド=130円で換算した場合、約5兆円)を支払う。EUの予算は中期予算枠組みに基づいて運営されている。現在の枠組みは2020年までをカバーする。離脱清算金には、離脱後、「移行期間」が終了する2020年末までの、中期予算枠組みで約束した金額の支払いも含まれる。

離脱協定の重要な部分を占めるのが、ヒトの移動と英国におけるEU市民、EUにおける英国市民の権利と地位の保全に関する取り決めである。ヒトの移動の自由は、(1)移行期間終了時に終了する、(2)相互に現在と同等の居住者としての権利を保証するが、登録が必要になる、(3)移行期間中に在住した市民への居住者の地位は認めないなどが主な合意事項である。

アイルランド国境の厳格な管理を回避するための安全策(バックストップ)は離脱協定の協議の焦点となり、保守党内の強硬派とDUPが強く反発したものだ。安全策は、「移行期間」終了後も、国境の開放を維持する方策が見つからない場合に発動されるもので、(1)英国全体が関税同盟に残留し、(2)北アイルランドはさらにEUとの規制の調和を図るという内容だ。ジョンソン首相はEUに離脱協定からの削除を求めている。

(2)政治合意

「離脱協定」に基づく離脱の場合、英国は、「移行期間」中に、EUと「政治合意」を叩き台に将来関係について協議をする。

「政治合意」は、経済パートナーシップ、安全保障のパートナーシップ、制度的枠組みなどをカバーしている。経済パートナーシップでは、財については規制と通関手続きでの緊密な協力に基づく「自由貿易圏」の形成を目指す一方、金融を含むサービス業では相互の規制の権限を尊重する方針を打ち出している。

「政治合意」は、離脱協定と異なり、法的拘束力のない叩き台であるため、EUは英国が変更を望めば、EUの原則に応じて、修正する用意がある。

「主権の奪還」を重視するジョンソン首相は、メイ前首相がまとめたEUとの関係を重視する「政治合意」よりも、より自由度の高いカナダ型のFTAを望んでいると思われる。

「離脱協定」に基づく離脱の場合、英国は、「移行期間」中に、EUと「政治合意」を叩き台に将来関係について協議をする。

「政治合意」は、経済パートナーシップ、安全保障のパートナーシップ、制度的枠組みなどをカバーしている。経済パートナーシップでは、財については規制と通関手続きでの緊密な協力に基づく「自由貿易圏」の形成を目指す一方、金融を含むサービス業では相互の規制の権限を尊重する方針を打ち出している。

「政治合意」は、離脱協定と異なり、法的拘束力のない叩き台であるため、EUは英国が変更を望めば、EUの原則に応じて、修正する用意がある。

「主権の奪還」を重視するジョンソン首相は、メイ前首相がまとめたEUとの関係を重視する「政治合意」よりも、より自由度の高いカナダ型のFTAを望んでいると思われる。

2|「合意なき離脱」とは何か

「合意なき離脱」の場合、「移行期間」がなく、離脱日をもってEU法の英国への適用が停止、EU法上の地位は「加盟国」から「第3国」となる。

離脱日直前に法的効力を有するEU法の内容は、18年6月に「EU離脱法2018」によって、離脱後も英国国内法として維持されるが、新たな法の採択や改正があれば、乖離が始まる。

英国が単一市場、関税同盟の圏外となるため、国境では、関税の適用、衛生および植物検査などを実施する必要が生じる。

通商交渉の権限を回復し、協定の発効も可能になるが、EU加盟国として第3国と締結した協定は、離脱日までに再締結作業が終わっていない場合は失効する。

離脱協定で約束した「英国におけるEU市民の地位、EUにおける英国市民の地位を保全する取り決め」がない状態となる。

離脱清算金が払われないことで、2020年までのEUの中期予算にも不足が生じるが、英国がEUの予算からの受け取っていた低所得地域支援のための「構造基金」も停止される。

アイルランドの国境管理の厳格な管理を回避する方策は、「合意あり離脱」であれば、少なくとも20年末の「移行期間」の終了まで、それが難しい場合は、22年末の「延長後の移行期間終了」までに見出せば良いはずだが、「合意なき離脱」の場合は、即時、対応が必要になる。

EUとの将来の関係についての「政治合意」は白紙化するため、EUとFTA締結を望むのであれば、英国は改めて協議を要請する必要がある。

「合意なき離脱」で、EUから見た英国の法的地位が加盟国から「第3国」、それもFTAなど特別な取り決めのない「第3国」へと一気に変わる影響は広範な分野に及ぶ。

財市場では、食品、化学品、医薬品、自動車など一律のEUルールが適用され、認証手続きなどが行われてきた。規制の乖離が生じることで英国とEUで別々の手続きが必要になることに伴うコストは、関税の負担以上に大きいとされる2。

金融サービス分野の場合、様々な業務について規制当局からの単一の承認により、国内での自由なサービスの提供を認める「単一パスポート」の圏外となり、単一市場での業務の提供には新たな免許が必要になる。離脱時点の英国は、EUが日本など第3国に対して適用する個別の法令ごとに規制や監督体制の同等性を認め、単一市場へのサービスの提供を認可する「同等性評価」もない状態となる3。

「欧州⼀般データ保護規則(GDPR)」では、個人データについては域内での完全な自由流通を確保しているが、「合意なき離脱」した英国は、欧州委員会から個人データの「十分な保護水準」を有するという「十分性認定(adequacy decision)」を受けていない第3国となるため、個人データの移転の原則禁止の対象となる4。

2 CBI “Brexit briefing the trade costs of “no deal scenario” (https://cbicdnend.azureedge.net/media/1289/cbi-no-deal-writeup.pdf?v=20190627.4)

3 金融サービスの単一パスポートと同等性評価については伊藤(2017)をご参照下さい

4 十分性認定を受けていない第3国への個人データ移転にはEUから認定された特別な枠組を利用するか本人からの同意を必要とする。

「合意なき離脱」の場合、「移行期間」がなく、離脱日をもってEU法の英国への適用が停止、EU法上の地位は「加盟国」から「第3国」となる。

離脱日直前に法的効力を有するEU法の内容は、18年6月に「EU離脱法2018」によって、離脱後も英国国内法として維持されるが、新たな法の採択や改正があれば、乖離が始まる。

英国が単一市場、関税同盟の圏外となるため、国境では、関税の適用、衛生および植物検査などを実施する必要が生じる。

通商交渉の権限を回復し、協定の発効も可能になるが、EU加盟国として第3国と締結した協定は、離脱日までに再締結作業が終わっていない場合は失効する。

離脱協定で約束した「英国におけるEU市民の地位、EUにおける英国市民の地位を保全する取り決め」がない状態となる。

離脱清算金が払われないことで、2020年までのEUの中期予算にも不足が生じるが、英国がEUの予算からの受け取っていた低所得地域支援のための「構造基金」も停止される。

アイルランドの国境管理の厳格な管理を回避する方策は、「合意あり離脱」であれば、少なくとも20年末の「移行期間」の終了まで、それが難しい場合は、22年末の「延長後の移行期間終了」までに見出せば良いはずだが、「合意なき離脱」の場合は、即時、対応が必要になる。

EUとの将来の関係についての「政治合意」は白紙化するため、EUとFTA締結を望むのであれば、英国は改めて協議を要請する必要がある。

「合意なき離脱」で、EUから見た英国の法的地位が加盟国から「第3国」、それもFTAなど特別な取り決めのない「第3国」へと一気に変わる影響は広範な分野に及ぶ。

財市場では、食品、化学品、医薬品、自動車など一律のEUルールが適用され、認証手続きなどが行われてきた。規制の乖離が生じることで英国とEUで別々の手続きが必要になることに伴うコストは、関税の負担以上に大きいとされる2。

金融サービス分野の場合、様々な業務について規制当局からの単一の承認により、国内での自由なサービスの提供を認める「単一パスポート」の圏外となり、単一市場での業務の提供には新たな免許が必要になる。離脱時点の英国は、EUが日本など第3国に対して適用する個別の法令ごとに規制や監督体制の同等性を認め、単一市場へのサービスの提供を認可する「同等性評価」もない状態となる3。

「欧州⼀般データ保護規則(GDPR)」では、個人データについては域内での完全な自由流通を確保しているが、「合意なき離脱」した英国は、欧州委員会から個人データの「十分な保護水準」を有するという「十分性認定(adequacy decision)」を受けていない第3国となるため、個人データの移転の原則禁止の対象となる4。

2 CBI “Brexit briefing the trade costs of “no deal scenario” (https://cbicdnend.azureedge.net/media/1289/cbi-no-deal-writeup.pdf?v=20190627.4)

3 金融サービスの単一パスポートと同等性評価については伊藤(2017)をご参照下さい

4 十分性認定を受けていない第3国への個人データ移転にはEUから認定された特別な枠組を利用するか本人からの同意を必要とする。

3―「合意なき離脱」への英国とEUの対策

英国とEUは19年3月29日の当初期限に合わせた「合意なき離脱」対策を進めたが、10月31日の期限が近づきつつあることから、対策資金の積み増しや、企業や個人向けのチェック・リストで対応を促すなど、取り組みを再び加速している。

英国とEUの対策は、それぞれが一方的に行う期間限定の暫定措置を準備しており、ホームページなどで公開している5。CBI(2019)は、幅広い領域での英国、EUの対策の比較と企業の対応の進捗状況をまとめている。

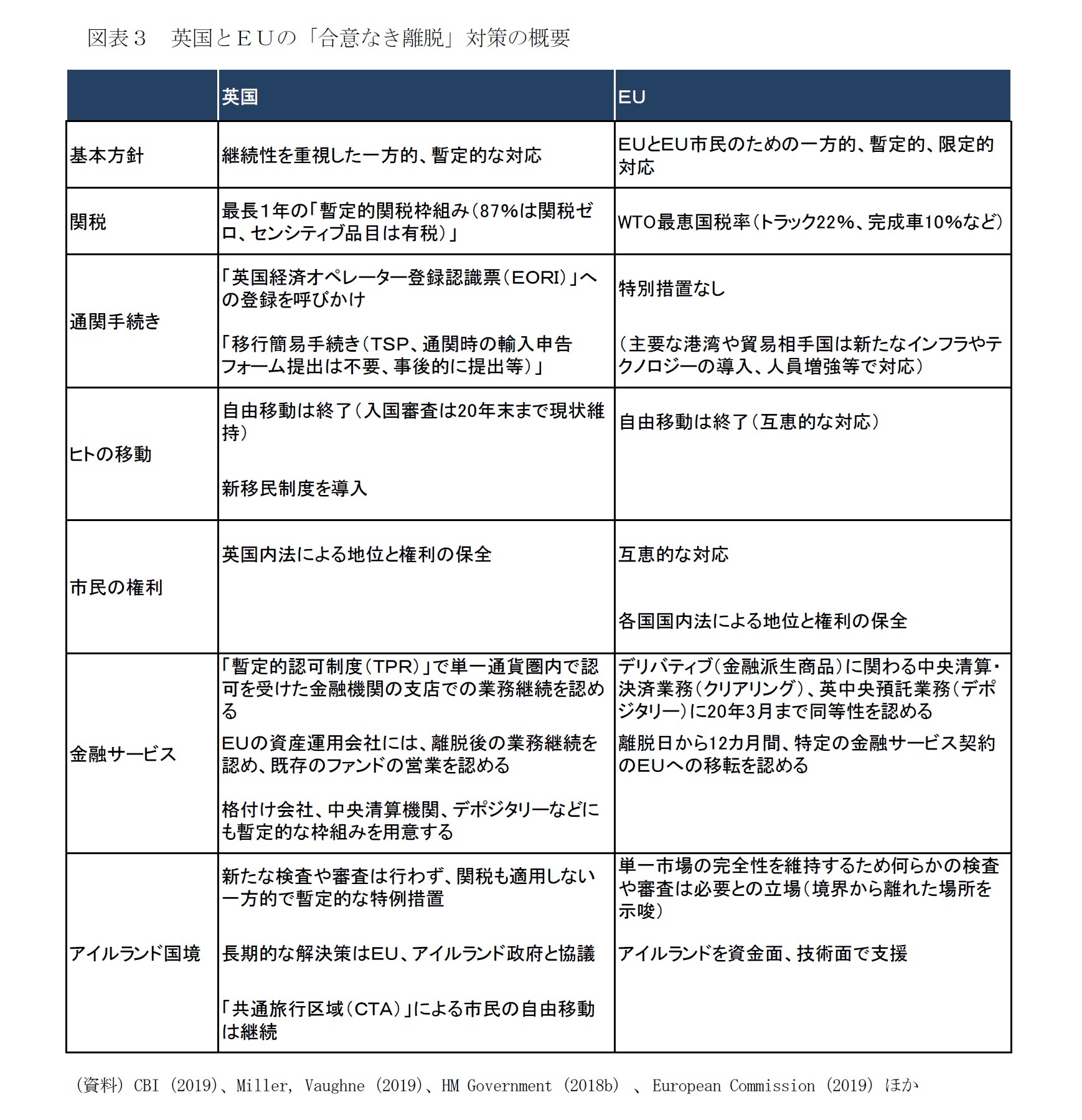

対策の領域は多岐にわたるが、以下では、(1)離脱直後から問題の発生が予想されている「関税・通関手続き」、(2)国民投票の焦点であり、離脱協定でも最優先の課題とされた「ヒトの移動と市民の権利」、(3)混乱が生じた場合、世界に波及するリスクがある「金融サービス」、(4)アイルランド国境問題を中心に、英国とEUの対策の傾向を確認する(図表3)。

英国とEUの対策は、それぞれが一方的に行う期間限定の暫定措置を準備しており、ホームページなどで公開している5。CBI(2019)は、幅広い領域での英国、EUの対策の比較と企業の対応の進捗状況をまとめている。

対策の領域は多岐にわたるが、以下では、(1)離脱直後から問題の発生が予想されている「関税・通関手続き」、(2)国民投票の焦点であり、離脱協定でも最優先の課題とされた「ヒトの移動と市民の権利」、(3)混乱が生じた場合、世界に波及するリスクがある「金融サービス」、(4)アイルランド国境問題を中心に、英国とEUの対策の傾向を確認する(図表3)。

5 英国は政府の特別サイト(https://www.gov.uk/brexit)から離脱対策を確認できる。EUは欧州委員会のBrexit preparedness(https://ec.europa.eu/info/brexit/brexit-preparedness_en)から分野毎の影響や加盟各国の対策などにアクセスできる。

(2019年09月06日「Weekly エコノミスト・レター」)

このレポートの関連カテゴリ

03-3512-1832

経歴

- ・ 1987年 日本興業銀行入行

・ 2001年 ニッセイ基礎研究所入社

・ 2023年7月から現職

・ 2015~2024年度 早稲田大学商学学術院非常勤講師

・ 2017年度~ 日本EU学会理事

・ 2017~2024年度 日本経済団体連合会21世紀政策研究所研究委員

・ 2020~2022年度 日本国際フォーラム「米中覇権競争とインド太平洋地経学」、

「欧州政策パネル」メンバー

・ 2022~2024年度 Discuss Japan編集委員

・ 2022年5月~ ジェトロ情報媒体に対する外部評価委員会委員

・ 2023年11月~ 経済産業省 産業構造審議会 経済産業政策新機軸部会 委員

・ 2024年10月~ 雑誌『外交』編集委員

・ 2025年5月~ 経団連総合政策研究所特任研究主幹

伊藤 さゆりのレポート

| 日付 | タイトル | 執筆者 | 媒体 |

|---|---|---|---|

| 2025/11/05 | 新たな局面に入るロシア制裁・ウクライナ支援 | 伊藤 さゆり | Weekly エコノミスト・レター |

| 2025/09/30 | ドル離れとユーロ-地位向上を阻む内圧と外圧- | 伊藤 さゆり | |

| 2025/09/12 | 欧州経済見通し-関税合意後も不確実性が残る状況は続く | 伊藤 さゆり | Weekly エコノミスト・レター |

| 2025/08/26 | 大砲かバターか-国防費の大幅引き上げに動く欧州の現実 | 伊藤 さゆり | 研究員の眼 |

新着記事

-

2025年11月06日

世の中は人間よりも生成AIに寛大なのか? -

2025年11月06日

働く人の飲酒量とリスク認識:適正化に気づくのはどのような人か -

2025年11月06日

Meta、ByteDanceのDSA違反の可能性-欧州委員会による暫定的見解 -

2025年11月06日

財政赤字のリスクシナリオ -

2025年11月06日

老後の住宅資産の利活用について考える

お知らせ

-

2025年07月01日

News Release

-

2025年06月06日

News Release

-

2025年04月02日

News Release

【英国の合意なき離脱:対策と影響-「終わりの始まり」ですらない】【シンクタンク】ニッセイ基礎研究所は、保険・年金・社会保障、経済・金融・不動産、暮らし・高齢社会、経営・ビジネスなどの各専門領域の研究員を抱え、様々な情報提供を行っています。

英国の合意なき離脱:対策と影響-「終わりの始まり」ですらないのレポート Topへ

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!