- シンクタンクならニッセイ基礎研究所 >

- 経済 >

- アジア経済 >

- 北朝鮮:近くて遠い国の物語(2)-脱北者が減少傾向に、その理由は?-

北朝鮮:近くて遠い国の物語(2)-脱北者が減少傾向に、その理由は?-

生活研究部 上席研究員・ヘルスケアリサーチセンター・ジェロントロジー推進室兼任 金 明中

文字サイズ

- 小

- 中

- 大

2012年以降、脱北者が減少傾向に

韓国で脱北者に関する統計を公表し始めたのは1993年からである。韓国政府の資料によると、1993年の脱北者数は8人に過ぎなかったが、1999年以降急増し始め、2002年からは年間1,000人規模まで、2006年からは年間2000人規模まで増加した。最初の脱北者は軍人が多く、軍事境界線(38度線)や海を越えて韓国に入るケースが多かった。しかしながら、近年の脱北者は、留学生、外交官、貿易従事者、海外派遣労働者、高級官僚などと多様化している。つまり、最近の脱北者は以前と比べて中流階級以上の者が多くなったと言える。また、脱北の経路も第3国(中国やロシア)を経由した入国が90%以上を占めている。

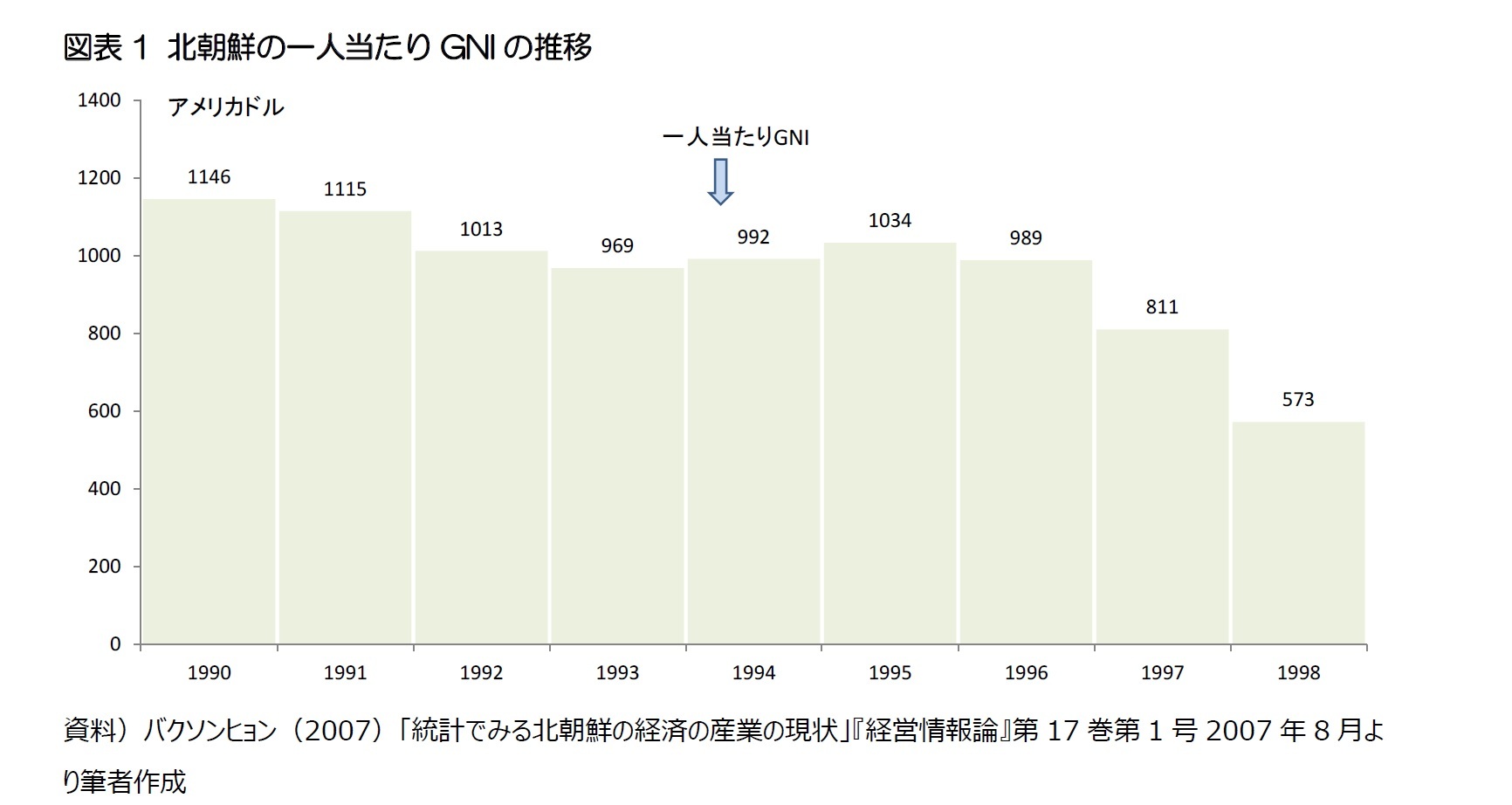

90年代後半から2010年前後にかけて脱北者が増加した最も大きな理由としては、北朝鮮の経済状況の悪化と食糧不足が挙げられる。70年代と80年代の北朝鮮の主要貿易相手国は、旧ソ連と東ヨーロッパの社会主義国家であった。しかしながら、1991年に旧ソ連が崩壊し、東ヨーロッパの社会主義国家が市場経済に体制を転換することにより、対外ルートが断絶され貿易が難しくなった。その結果、1990年から1998年までの経済成長率は9年連続でマイナスを記録し、一人当たりGNIは1990年の1,146ドル(アメリカドル)から1998年には573ドルまで減少した(図表1)。さらに、95年以降続いた北朝鮮での自然災害は食糧供給をさらに悪化させ、飢餓者が続出した。いわゆる「苦難の行軍1」時代の餓死者数は、少なくは23万人から多くは300万人と推計されている。経済状況が悪化し、食糧不足が続く中で、食糧や自由を求め、命がけで脱北の道を選択する人々が増えることになったのである。ある調査2によると脱北の最も大きな理由としては「食糧不足と経済難(50.7%)」が、次いで「自由を求めて(31.2%)」、「北朝鮮の体制が嫌で(26.2%)」が挙げられた。

脱北者が減少した理由は?

また、過去には脱北を試みた者が脱北に失敗し逮捕されれば、労働鍛錬隊や教化所などの刑務所に送られるのが一般的だったものの、最近は政治犯が収容される管理所、いわゆる強制収容所に送られているそうだ。強制収容所は最も隔絶された場所に位置しており、ここに収容されている政治犯などは炭鉱労働、トンネル工事など最も危険な労働に従事させられている。北朝鮮では強制収容所は収容されると二度と生きて出てこられないと言われるほど恐怖の対象である。脱北費用の上昇と処罰の強化等の複合的要因が脱北者の減少に影響を与えた可能性が高い。

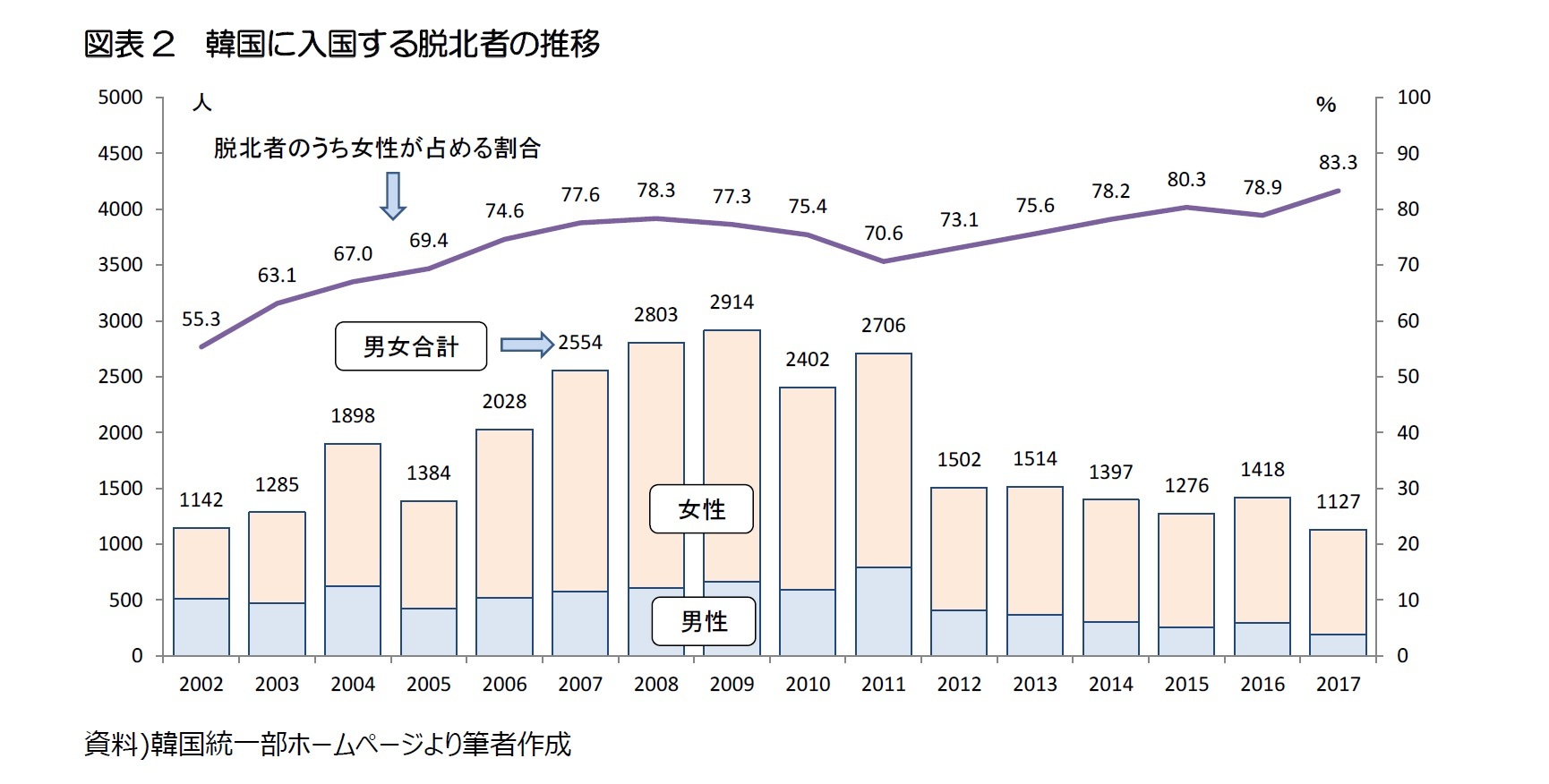

図表2は2002年から韓国に入国する脱北者の推移を示している。一つ特徴的なことは、最近、女性脱北者の増加が目立っていることである。全脱北者に占める女性の割合は2002年の55.3%から2017年には83.3%まで増加した。このように女性の割合が大きく増加している理由としては、女性の方が職場に拘束されている男性より移動の自由度が高い点が挙げられる。つまり、食糧などを求めて、あるいは生活費を稼ぐために中国などに密入国した女性が、北朝鮮の現実を理解して、そのまま帰らず脱北の道を選択したことが女性脱北者の増加に繋がっている。

結びに代えて

韓国政府にとって、今後若者を含めた脱北者が韓国社会に溶け込むような政策を実施することが何より大事である。

(2019年06月25日「研究員の眼」)

生活研究部 上席研究員・ヘルスケアリサーチセンター・ジェロントロジー推進室兼任

金 明中 (きむ みょんじゅん)

研究・専門分野

高齢者雇用、不安定労働、働き方改革、貧困・格差、日韓社会政策比較、日韓経済比較、人的資源管理、基礎統計

03-3512-1825

- プロフィール

【職歴】

独立行政法人労働政策研究・研修機構アシスタント・フェロー、日本経済研究センター研究員を経て、2008年9月ニッセイ基礎研究所へ、2023年7月から現職

・2011年~ 日本女子大学非常勤講師

・2015年~ 日本女子大学現代女性キャリア研究所特任研究員

・2021年~ 横浜市立大学非常勤講師

・2021年~ 専修大学非常勤講師

・2021年~ 日本大学非常勤講師

・2022年~ 亜細亜大学都市創造学部特任准教授

・2022年~ 慶應義塾大学非常勤講師

・2019年 労働政策研究会議準備委員会準備委員

東アジア経済経営学会理事

・2021年 第36回韓日経済経営国際学術大会準備委員会準備委員

【加入団体等】

・日本経済学会

・日本労務学会

・社会政策学会

・日本労使関係研究協会

・東アジア経済経営学会

・現代韓国朝鮮学会

・博士(慶應義塾大学、商学)

金 明中のレポート

| 日付 | タイトル | 執筆者 | 媒体 |

|---|---|---|---|

| 2025/07/08 | 「静かな退職」と「カタツムリ女子」の台頭-ハッスルカルチャーからの脱却と新しい働き方のかたち | 金 明中 | 基礎研マンスリー |

| 2025/06/06 | “サヨナラ”もプロに任せる時代-急増する退職代行サービス利用の背景とは? | 金 明中 | 基礎研マンスリー |

| 2025/06/02 | 日韓カップルの増加は少子化に歯止めをかけるか? | 金 明中 | 研究員の眼 |

| 2025/05/22 | 【アジア・新興国】韓国の生命保険市場の現状-2023年のデータを中心に- | 金 明中 | 保険・年金フォーカス |

新着記事

-

2025年10月17日

EUの金融システムのリスクと脆弱性(2025秋)-欧州の3つの金融監督当局の合同委員会報告書 -

2025年10月17日

日本における「老衰死」増加の背景 -

2025年10月17日

選択と責任──消費社会の二重構造(1)-欲望について考える(2) -

2025年10月17日

首都圏の中古マンション価格~隣接する行政区単位での価格差は?~ -

2025年10月17日

「SDGs疲れ」のその先へ-2015年9月国連採択から10年、2030年に向け問われる「実装力」

レポート紹介

-

研究領域

-

経済

-

金融・為替

-

資産運用・資産形成

-

年金

-

社会保障制度

-

保険

-

不動産

-

経営・ビジネス

-

暮らし

-

ジェロントロジー(高齢社会総合研究)

-

医療・介護・健康・ヘルスケア

-

政策提言

-

-

注目テーマ・キーワード

-

統計・指標・重要イベント

-

媒体

- アクセスランキング

お知らせ

-

2025年07月01日

News Release

-

2025年06月06日

News Release

-

2025年04月02日

News Release

【北朝鮮:近くて遠い国の物語(2)-脱北者が減少傾向に、その理由は?-】【シンクタンク】ニッセイ基礎研究所は、保険・年金・社会保障、経済・金融・不動産、暮らし・高齢社会、経営・ビジネスなどの各専門領域の研究員を抱え、様々な情報提供を行っています。

北朝鮮:近くて遠い国の物語(2)-脱北者が減少傾向に、その理由は?-のレポート Topへ

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!