- シンクタンクならニッセイ基礎研究所 >

- 社会保障制度 >

- アジアの社会保障制度 >

- 韓国における無償保育の現状や日本に与えるインプリケーション

文字サイズ

- 小

- 中

- 大

5――保育料支援の拡大政策の効果分析

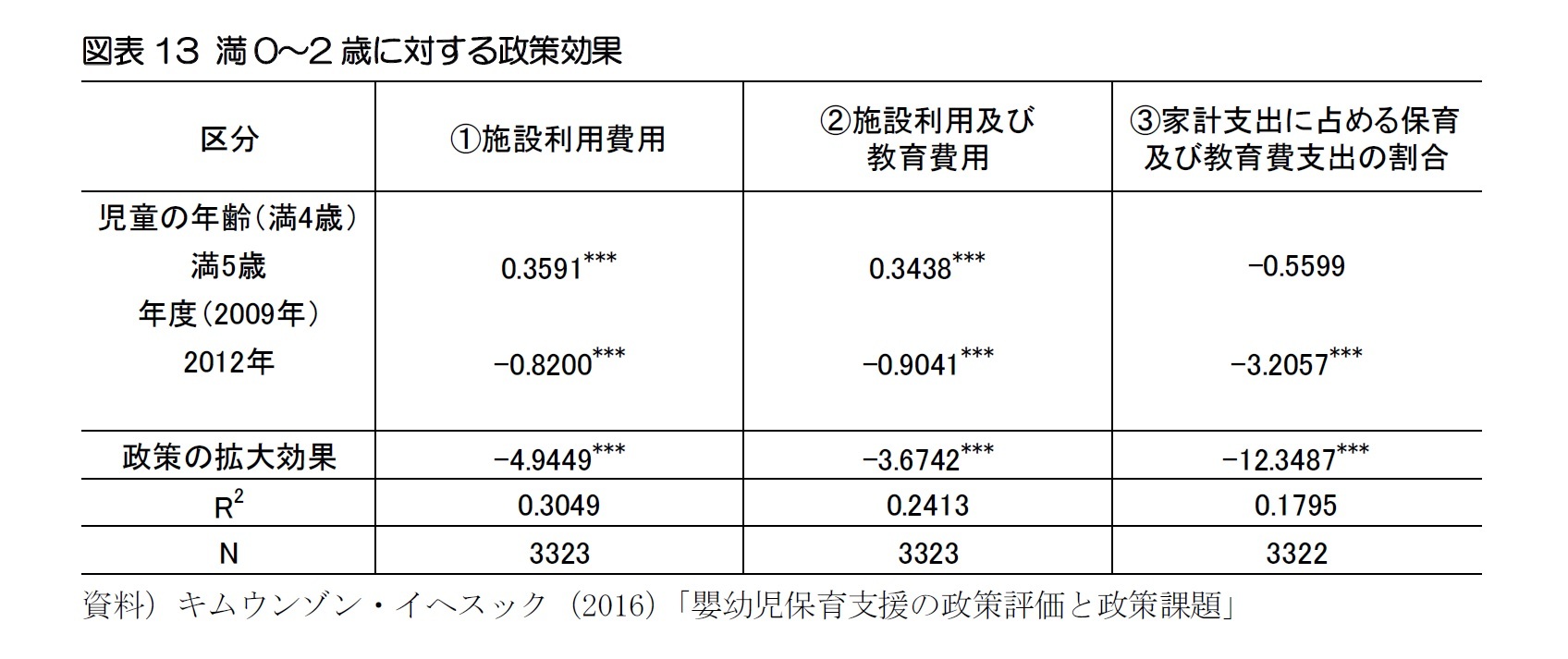

まず、児童及び世帯の特性を考慮せずに保育料の支援政策が満0~2歳の児童を育てる家計の養育費用に与えた影響を分析した結果、保育費の支援政策は、家計が負担する三つの費用(①施設利用費用、②施設利用及び教育費用、③家計支出に占める保育及び教育費支出の割合)を減らし、さらに統計的に有意であるという結果が出だ。つまり、保育料の支援対象が10%拡大されると、、①一人当たりの施設利用費用は、約49.4%減少、②施設利用及び教育費用は36.7%減少、③家計支出に占める保育及び教育費支出は1.23%ポイント減少するという結果が出た(統計的にも有意、図表13)。

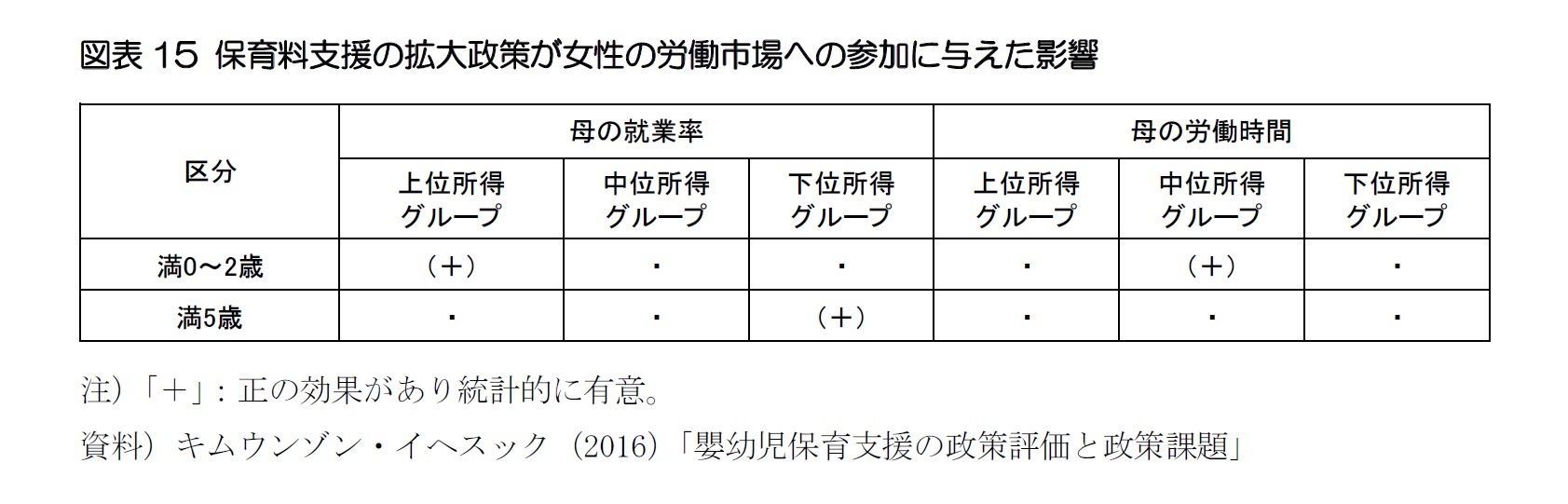

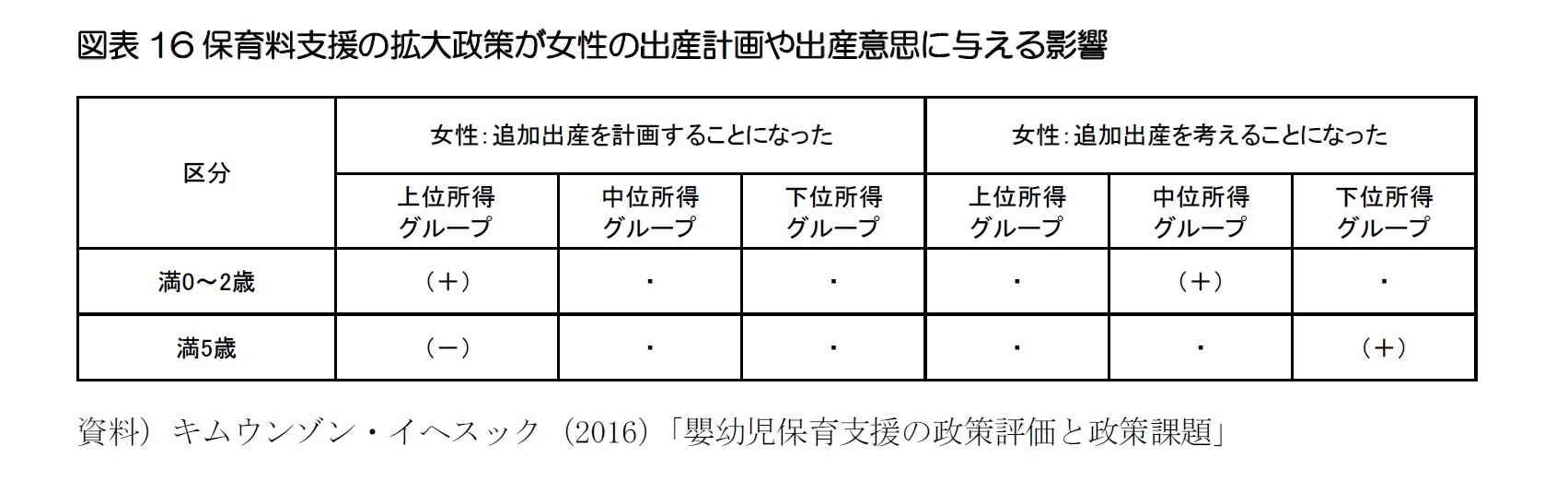

そして、保育料支援拡大政策は、満0~2歳の児童を養育している中位所得グループの女性と満5歳の児童を養育している下位所得グループの女性の追加出産意思(追加出産を考えることになった)にプラスの影響を与えていることが確認された(図表16)。中位所得グループの女性と下位所得グループの女性が追加出産の意思を持ちながらも、上位所得グループの女性と異なり、追加出産計画まで踏み出せない理由としては、子育てに対する経済的負担が大きい点が考えられる。

出産に与える影響を分析した結果では、キムウンゾン・イヘスック(2016)の分析結果とは異なり、所得水準に関係なくすべての所得階層に実施した保育料支援制度は出産に正の効果があり、統計的に有意であった。特に子どもがいない世帯でより大きな効果が現れた。

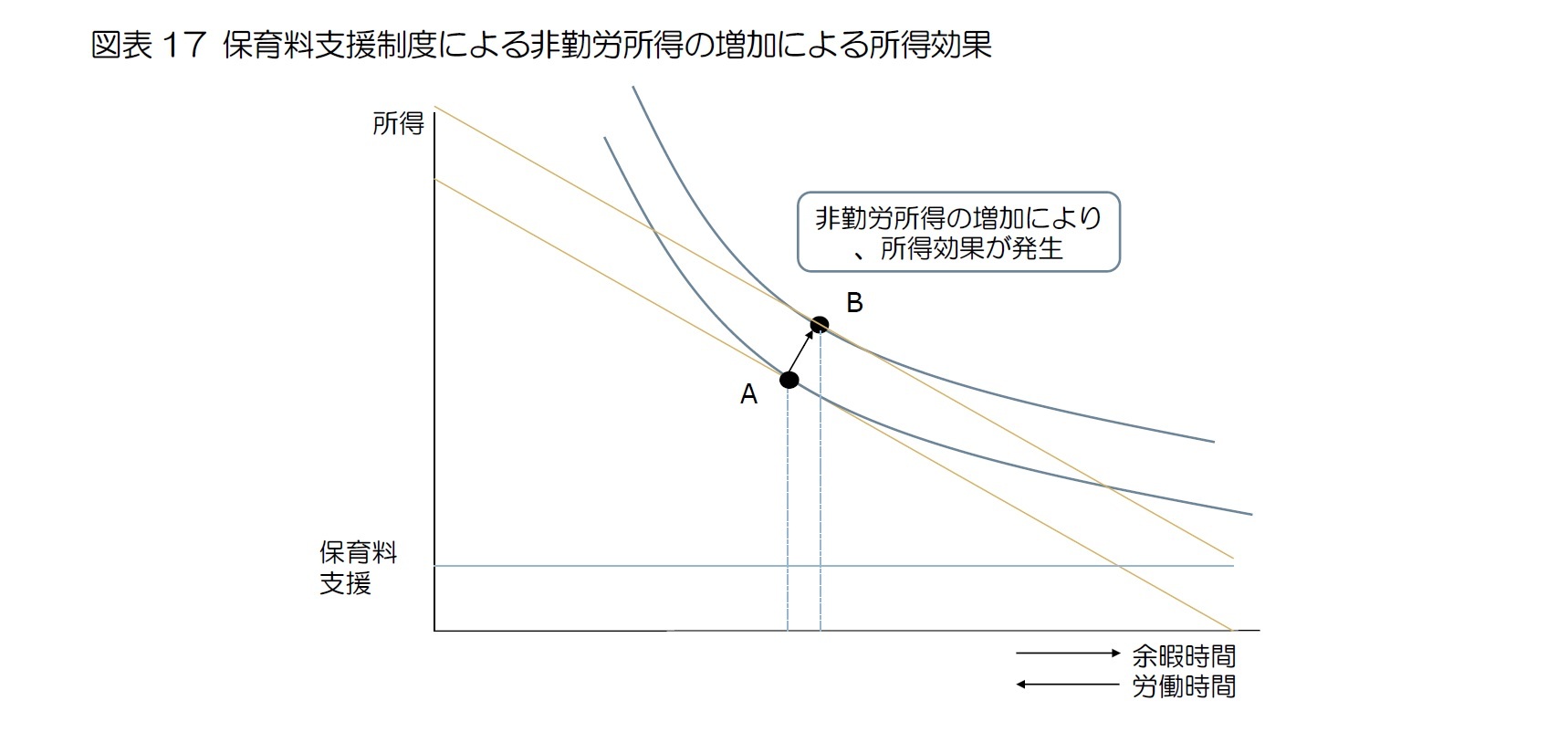

そして、雇用に与える影響を分析した結果では、保育料支援制度は雇用を減らすという結果が出ており、統計的にも有意であった。保育料支援制度が子育て世帯の非勤労所得を増やしたことにより、所得効果(図表17)が発生し、その結果、雇用に負の影響が出たのではないかと推測される。

8 2004年に初めて実施され、2009年からは3年ごとに実施されている。

6――結びに代えて

現在、韓国における保育料支援政策は親の収入とは関係なく、年齢によって一律に支給されているので、保育料の助成金をもらえば通常の保育料は大体カバーすることができる。しかしながら、特別活動費、入学金、遠足などに参加するための参加費などが統制されず、保育料に対する親の負担を大きくしている。また、「政府未支援施設」に通う満3~5歳の児童に対しては国から基本保育料が支給されておらず、基本保育料に相当する保育料は児童を預ける親が負担することになっている。育児政策研究所(2018)によると、無償保育が実施されているにも関わらず、子育て世帯は児童一人当たり一ヶ月に平均約20万ウォンの私的支出をしていることが明らかになった。調査は満0~5歳の児童を養育している1,119世帯を対象に行われており、私的支出をしていない世帯の割合は11.8%であった。

日本でも幼児教育・保育の無償化が2019年10月からスタートする。無償化の対象は認可保育施設に通う住民税非課税世帯の0~2歳児と、幼稚園や保育所に通う3~5歳児の全員である。認可外は上限を設けて補助する。しかしながら、幼児教育・保育の無償化より待機児童や保育士の処遇改善を先に解決すべきであるという声も高い。日本経済新聞が2017年12月に実施した調査結果によると、回答者の63%が待機児童の改善を優先的に実施すべきであると回答した。2017年10月1日時点における待機児童の数は、全国で5万5千人に達する。

日本における幼児教育・保育の無償化政策を韓国と比べると、現段階では韓国の方が制度の適用対象は広いと考えられる。日本は、3歳未満児については、当面、住民税非課税世帯に限って無償化を進めることと家庭で子育てをしている世帯に対して養育手当を支給しない方針であることがその理由である。3歳未満児の子育て世帯の経済的負担が大きいことを考慮すると、今後適用対象を拡大する必要があると考えられるものの、どのように財源を確保し、適用対象を広げて行くかが今後の課題であると言える。

また、もう一つ注目すべき点は韓国政府が保育料支援の拡大政策を実施したことにより、高所得層世帯が子どもに対する私的養育支出を増やしている点である。無償保育で節約できたお金を英語等の私的教育に使っているのである。このような現象が拡大されると、保育料支援の拡大政策は、所得階層の間に教育格差をさらに大きくする恐れがある。この点は今後日本が無償保育を実施するのにおいて参考とすべき点であるだろう。

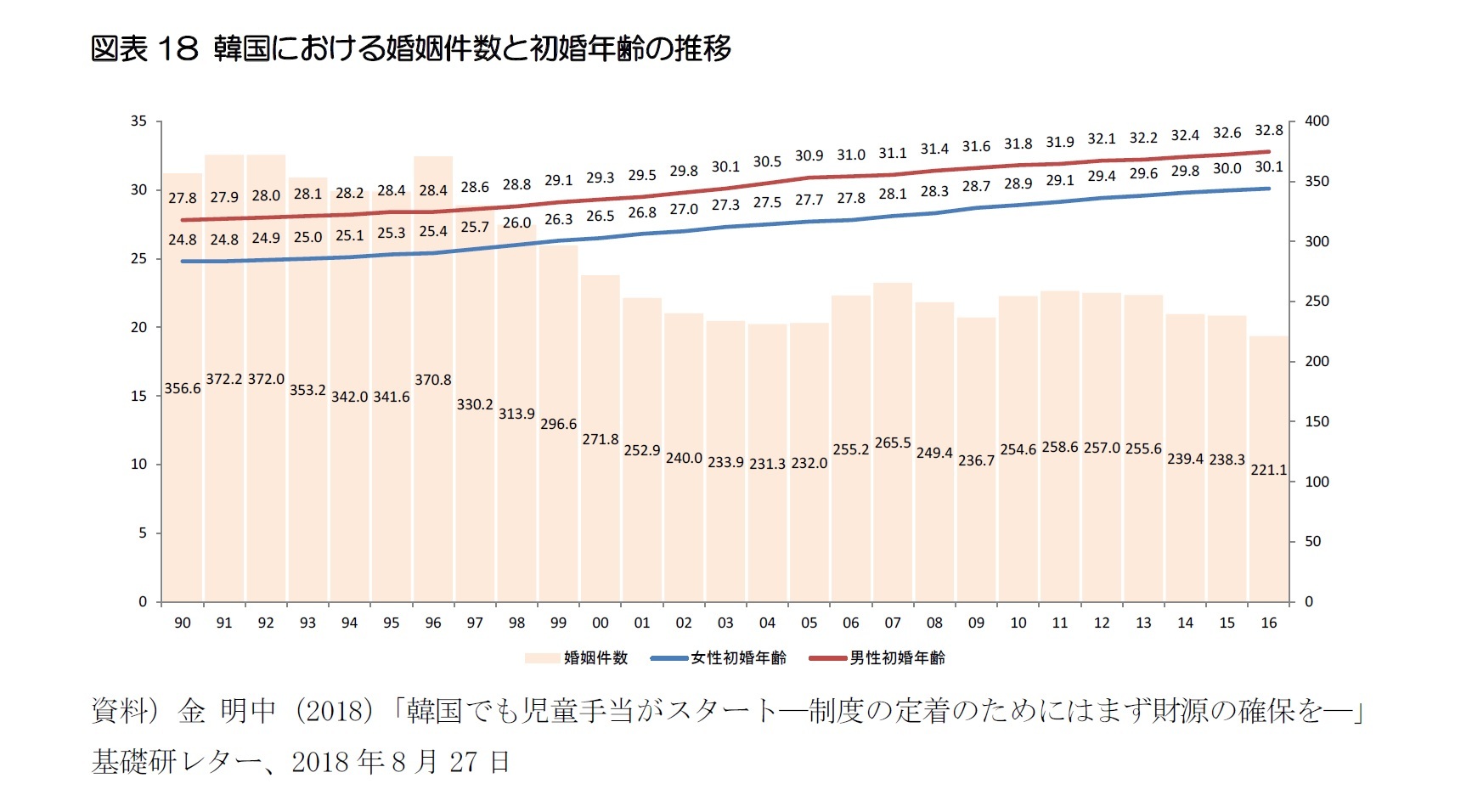

韓国政府は、保育料に対する支援を毎年増やしているものの、出生率はなかなか改善されていない。安定的な雇用が提供されていないことや将来の生活に対する不安感が拡大していることにより未婚化・晩婚化が解消されていなかったことがその主な原因であると言える。さらに、改善の効果が遅い理由としては、韓国における嬰幼児支援政策が雇用労働部、教育部、保健福祉部、女性家族部という四つの行政機関に分かれて実施されている点が考えられる。政策をまとめて一つの行政機関が担当した方がより効率がいいかも知れない。この点は日本も韓国と似ている。池本(2018)は、日本の保育政策を内閣府、厚生労働省、文部科学省の 3 省庁で所管している点を挙げながら、日本の保育制度や保育現場が非効率な点が多いことを指摘している。

日本は韓国より先に少子化を経験しており、韓国より早く少子化対策を実施してきた。過去には韓国は日本の制度を参考にしながら、少子化に対する対策を考えたものの、最近は少子化のスピードが日本より早く、日本が今まで実施していない対策も実施しようとしている。2013年から実施している無償保育がその代表的な制度であり、日本は2019年10月から無償保育の一部がスタートする。両国の無償保育政策は、子育て世帯の経済的負担を減らし、出生率を改善すると共に女性の労働市場参加を奨励し、労働力不足の問題を解決しようとしているだろう。但し、制度の持続可能性を高める財源確保に対する議論は十分ではない。そして、韓国の分析結果では非勤労所得の増加は所得効果を発生させ、女性の就業率低下につながったという分析結果も出ている。今後、そういった事例も含めて無償保育の効果や課題をさらに研究し、日韓の少子化対策に少しでも貢献したいところである。

韓国語

イチェゾン(2018)「無償保育政策の嬰幼児年齢別子女養育費用軽減効果分析」『韓国政策学会報』27巻2号

育児政策研究所(2018)「嬰幼児保育費用の変化推移と支出実態」

韓国保健福祉部・育児政策研究所(2016)「2015年全国保育実態調査」

キムウンゾン・イヘスック(2016)「嬰幼児保育支援の政策評価と政策課題」韓国保健社会研究院

国会予算処(2017)「嬰幼児養育支援政策分析」

国政企画諮問委員会(2017)「文在寅政府国政運営5ヶ年計画」

保健福祉部(2018)『2017年保育統計』

保健福祉部(2018)「2018年保育事業案内」

ゾンソンミ(2018)「2000年以降の女性の労働市場に関する研究」高麗大学校大学院博士論文

日本語

裵 海善(2018)「韓国の保育政策と保育所利用実態」

金 明中(2016)「韓国における給付付き税額控除制度の現状と日本へのインプリケーション―軽減税率より給付付き税額控除?―」基礎研レポート、2016年3月15日

金 明中(2018)「韓国でも児童手当がスタート―制度の定着のためにはまず財源の確保を―」基礎研レター、2018年8月27日

池本美香(2018)「幼児教育無償化の問題点―― 財源の制約をふまえ教育政策としての制度設計を ―」≪税・社会保障改革シリーズ No.34≫2018 年 3 月 16 日

女性家族部(2006)「2010年、保育料の支援対象児童の割合を80.8%まで拡大」2006年7月27日

(2019年03月29日「基礎研レポート」)

このレポートの関連カテゴリ

生活研究部 上席研究員・ヘルスケアリサーチセンター・ジェロントロジー推進室兼任

金 明中 (きむ みょんじゅん)

研究・専門分野

高齢者雇用、不安定労働、働き方改革、貧困・格差、日韓社会政策比較、日韓経済比較、人的資源管理、基礎統計

03-3512-1825

- プロフィール

【職歴】

独立行政法人労働政策研究・研修機構アシスタント・フェロー、日本経済研究センター研究員を経て、2008年9月ニッセイ基礎研究所へ、2023年7月から現職

・2011年~ 日本女子大学非常勤講師

・2015年~ 日本女子大学現代女性キャリア研究所特任研究員

・2021年~ 横浜市立大学非常勤講師

・2021年~ 専修大学非常勤講師

・2021年~ 日本大学非常勤講師

・2022年~ 亜細亜大学都市創造学部特任准教授

・2022年~ 慶應義塾大学非常勤講師

・2019年 労働政策研究会議準備委員会準備委員

東アジア経済経営学会理事

・2021年 第36回韓日経済経営国際学術大会準備委員会準備委員

【加入団体等】

・日本経済学会

・日本労務学会

・社会政策学会

・日本労使関係研究協会

・東アジア経済経営学会

・現代韓国朝鮮学会

・博士(慶應義塾大学、商学)

金 明中のレポート

| 日付 | タイトル | 執筆者 | 媒体 |

|---|---|---|---|

| 2025/07/08 | 「静かな退職」と「カタツムリ女子」の台頭-ハッスルカルチャーからの脱却と新しい働き方のかたち | 金 明中 | 基礎研マンスリー |

| 2025/06/06 | “サヨナラ”もプロに任せる時代-急増する退職代行サービス利用の背景とは? | 金 明中 | 基礎研マンスリー |

| 2025/06/02 | 日韓カップルの増加は少子化に歯止めをかけるか? | 金 明中 | 研究員の眼 |

| 2025/05/22 | 【アジア・新興国】韓国の生命保険市場の現状-2023年のデータを中心に- | 金 明中 | 保険・年金フォーカス |

新着記事

-

2025年09月16日

今週のレポート・コラムまとめ【9/9-9/12発行分】 -

2025年09月12日

ECB政策理事会-2会合連続で全会一致の据え置き決定 -

2025年09月12日

欧州経済見通し-関税合意後も不確実性が残る状況は続く -

2025年09月12日

「イマーシブ」の消費文化論-今日もまたエンタメの話でも。(第7話) -

2025年09月12日

グローバル株式市場動向(2025年8月)-米国の利下げ期待から堅調な推移

レポート紹介

-

研究領域

-

経済

-

金融・為替

-

資産運用・資産形成

-

年金

-

社会保障制度

-

保険

-

不動産

-

経営・ビジネス

-

暮らし

-

ジェロントロジー(高齢社会総合研究)

-

医療・介護・健康・ヘルスケア

-

政策提言

-

-

注目テーマ・キーワード

-

統計・指標・重要イベント

-

媒体

- アクセスランキング

お知らせ

-

2025年07月01日

News Release

-

2025年06月06日

News Release

-

2025年04月02日

News Release

【韓国における無償保育の現状や日本に与えるインプリケーション】【シンクタンク】ニッセイ基礎研究所は、保険・年金・社会保障、経済・金融・不動産、暮らし・高齢社会、経営・ビジネスなどの各専門領域の研究員を抱え、様々な情報提供を行っています。

韓国における無償保育の現状や日本に与えるインプリケーションのレポート Topへ

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!