- シンクタンクならニッセイ基礎研究所 >

- 暮らし >

- 消費者行動 >

- 平成における消費者の変容(4)-拡大するシェア経済と消費行動への影響~加速する所有から利用へという価値観、新時代の消費活性化策は

2019年03月28日

文字サイズ

- 小

- 中

- 大

5――モノのシェアの可能性~家庭の不要品を推計すると全国で37兆円、金融・不動産に次ぐ第三の資産

日本のシェア市場で圧倒的な存在感のあるモノのシェアだが、特にフリマアプリを利用した中古品売買の勢いが活発だ9。このような中で、当研究所は、日本の一般家庭に眠る不要品の量(=「かくれ資産」)に関する調査10と家庭に眠るかくれ資産額の推計11を監修した12。

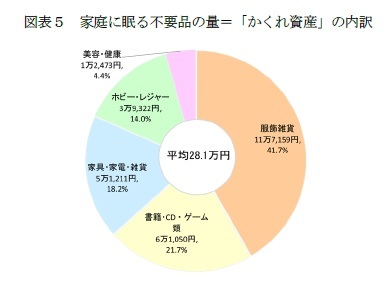

その結果、かくれ資産は日本全国で約37兆円、1人当たり平均28.1万円、1家庭当たり平均69.4万円であった。家族の人数に比例し、4人家族では平均100万円を越える。なお、2018年の労働者1人当たりの月収は平均32.4万円、年間賞与は平均76.5万円であり(厚生労働省「毎月勤労統計調査」)、家庭の不要品の資産額は、実は労働者一人当たりの月収や賞与に近い値だ。

また、調査より、かくれ資産の予想額は平均8.8万円であり、予想の3倍以上のかくれ資産が家庭に眠っていることになる。

その結果、かくれ資産は日本全国で約37兆円、1人当たり平均28.1万円、1家庭当たり平均69.4万円であった。家族の人数に比例し、4人家族では平均100万円を越える。なお、2018年の労働者1人当たりの月収は平均32.4万円、年間賞与は平均76.5万円であり(厚生労働省「毎月勤労統計調査」)、家庭の不要品の資産額は、実は労働者一人当たりの月収や賞与に近い値だ。

また、調査より、かくれ資産の予想額は平均8.8万円であり、予想の3倍以上のかくれ資産が家庭に眠っていることになる。

また、かくれ資産額は年齢に比例し、最も多い60歳代の女性では約50万円にもなる(図表6)。年齢とともにモノが増え、住む場所や収納スペースも広くなる結果だろう。

また、かくれ資産額は年齢に比例し、最も多い60歳代の女性では約50万円にもなる(図表6)。年齢とともにモノが増え、住む場所や収納スペースも広くなる結果だろう。資産と言えば金融資産や不動産を指すことが多いだろうが、かくれ資産は、これらに続く第三の資産として、今後更なる活用が見込まれる潜在的資産と言える。

9 例えば、フリマアプリの代表格であるメルカリは2013年6月のサービス開始から現在までにダウンロード数は国内で7,000万超、出品数は100万点超(株式会社メルカリHPより)。

10 「自宅の不用品に関する調査」、調査対象:10~60歳代の男女、調査手法:ネットリサーチ、実施時期:2018年11月、調査機関:みんなのかくれ資産委員会、有効回答数2,536(男性1,118、女性1,418)、調査内容はファッショングッズや書籍、子どものおもちゃ、家電などの43カテゴリーの不要品(1年以上使っていない中古品)の量、及び買い物等の行動。

11 調査で得た個人の43カテゴリーの不要品の量(=かくれ資産の量)に、メルカリでの2017年の平均取引価格を掛け合わせることで、個人の所有する、かくれ資産額を算出。ここから性年代別の1人あたりの平均かくれ資産額を算出し、性年代別の人口データ(平成27年国勢調査)をかけあわせることで、日本のかくれ資産総額を推計した。

12 詳細は、久我尚子「日本の家庭に眠る”かくれ資産”総額は推計37兆円以上」、ニッセイ基礎研究所、研究員の眼(2018/11/7)内のリンク先の調査結果資料参照。

6――シェアで変わる消費行動~「売るときのことを考えて買う」、シェアに見出す新たな価値

フリマアプリをはじめ、シェアリングサービスの利用が広がることで、消費行動に変化があらわれている。「売ることを考えて買う」という行動は、これまで不動産や自動車ではよく見られていたが、スマホで手軽に売買できるフリマアプリ市場が登場したことで、日用品にまで広がり始めている。

よって、フリマアプリで売ることを前提に、無名なメーカーより多少値が張っても有名なメーカーのモノを買う、また、見栄えや信頼性を担保するために箱やタグ、レシートを取っておく、さらに、洋服など流行のあるものは、何回か楽しんだら旬のうちに売るという行動なども見られるようになっている。こうした状況は、若者を中心に消費者で広がる「所有」から「利用」へという価値観の変化を加速させている。

また、フリマアプリに出品されている商品を見渡すと、興味深い事象に気づく。必ずしも高級ブランド品が売れているのではない。ユニクロやザラなどのファストファッションや、アディダスなどのスポーツメーカーといった普及度が高いモノが売れやすいようだ。普及度が高いモノは、写真やサイズ等のある程度の情報があれば、実物を手に取らなくても、おおよその状態を把握できるためだろう。

これらの状況を見ると、消費者がシェアリングサービスを利用する理由は経済合理性によるものとも見えるが、実はそれだけではない。消費者は経済面以外の利点も見出している。

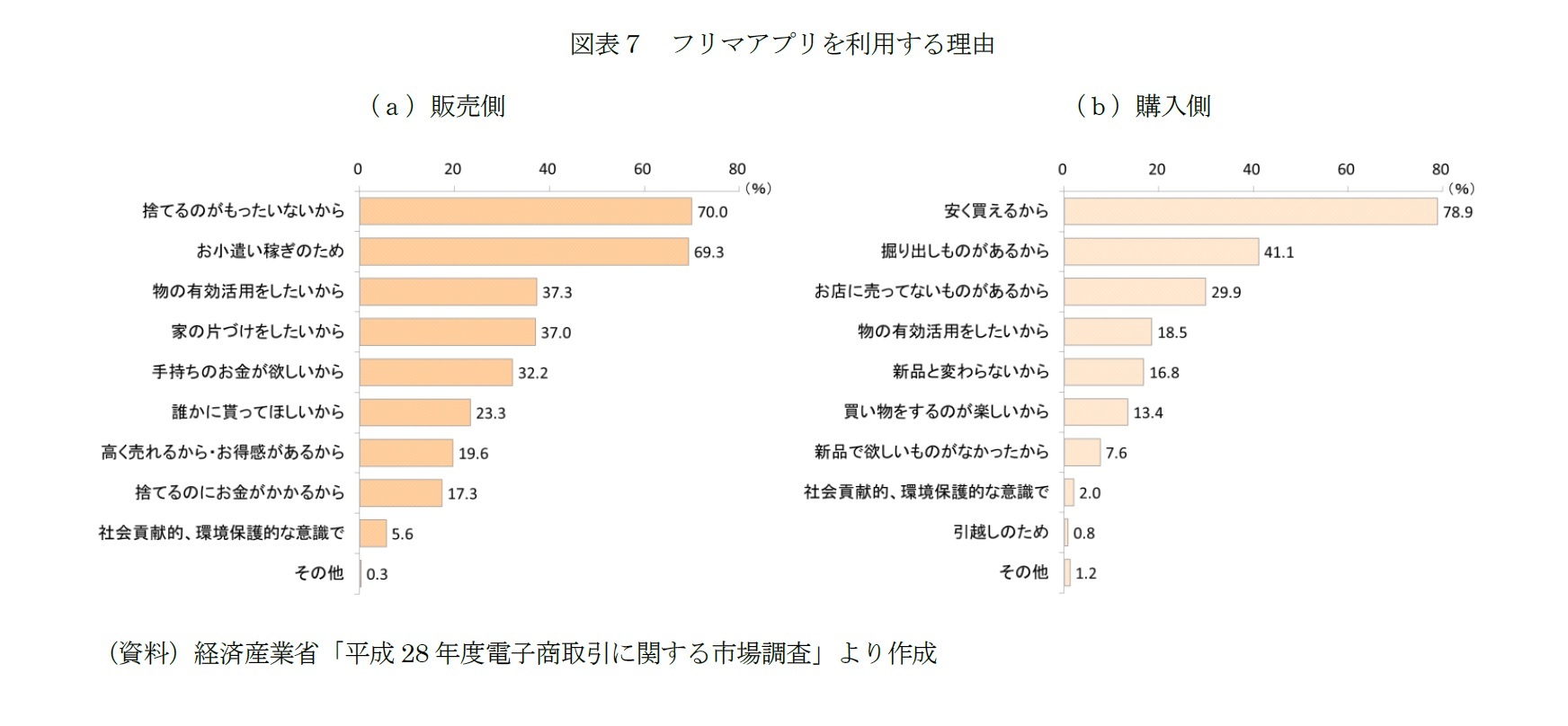

経済産業省によると、フリマアプリでモノを売る理由は、1位は「捨てるのがもったいないから」であり、2位の「お小遣い稼ぎのため」を僅差で上回る(図表7)。また、3位「物の有効活用をしたいから」、4位「家の片付けをしたいから」と、経済面以外の理由が続く。一方、買う側の理由は、1位は圧倒的に「安く買えるから」だが、2位「掘り出しものがあるから」、3位「お店にないものがあるから」、4位「物の有効活用がしたいから」と続く。消費者は、モノの有効活用やフリマアプリならではの品揃えといった効用を感じており、新たな価値を見出しているようだ。

よって、フリマアプリで売ることを前提に、無名なメーカーより多少値が張っても有名なメーカーのモノを買う、また、見栄えや信頼性を担保するために箱やタグ、レシートを取っておく、さらに、洋服など流行のあるものは、何回か楽しんだら旬のうちに売るという行動なども見られるようになっている。こうした状況は、若者を中心に消費者で広がる「所有」から「利用」へという価値観の変化を加速させている。

また、フリマアプリに出品されている商品を見渡すと、興味深い事象に気づく。必ずしも高級ブランド品が売れているのではない。ユニクロやザラなどのファストファッションや、アディダスなどのスポーツメーカーといった普及度が高いモノが売れやすいようだ。普及度が高いモノは、写真やサイズ等のある程度の情報があれば、実物を手に取らなくても、おおよその状態を把握できるためだろう。

これらの状況を見ると、消費者がシェアリングサービスを利用する理由は経済合理性によるものとも見えるが、実はそれだけではない。消費者は経済面以外の利点も見出している。

経済産業省によると、フリマアプリでモノを売る理由は、1位は「捨てるのがもったいないから」であり、2位の「お小遣い稼ぎのため」を僅差で上回る(図表7)。また、3位「物の有効活用をしたいから」、4位「家の片付けをしたいから」と、経済面以外の理由が続く。一方、買う側の理由は、1位は圧倒的に「安く買えるから」だが、2位「掘り出しものがあるから」、3位「お店にないものがあるから」、4位「物の有効活用がしたいから」と続く。消費者は、モノの有効活用やフリマアプリならではの品揃えといった効用を感じており、新たな価値を見出しているようだ。

7――シェア経済の可能性~特にスキルのシェアは1億総活躍、地方創生へつながる

シェアリングサービスは、特にモノや移動の領域で既存市場を縮小させる懸念も強い。一方で、「一億総活躍社会の実現や地方創生の実現など、超少子高齢化社会を迎える我が国の諸課題の解決に資する可能性」1も秘めている。

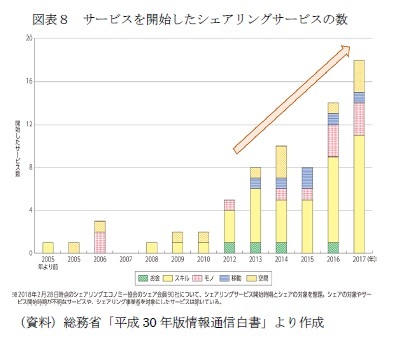

シェアリングサービスでは、特にスキル領域のサービス数が増えている(図表8)。空間や移動のシェアリングサービスを行う場合には、物件や自動車等の資産を有する必要がある。一方で、スキルのシェアではこういった資産を所有する必要がなく、参入障壁が低いためだろう。

シェアリングサービスでは、特にスキル領域のサービス数が増えている(図表8)。空間や移動のシェアリングサービスを行う場合には、物件や自動車等の資産を有する必要がある。一方で、スキルのシェアではこういった資産を所有する必要がなく、参入障壁が低いためだろう。前述の通り、単身世帯や共働き世帯が増えることで家庭の中も人手不足が進んでいる。ここで家事や育児、介護などの生活面のスキルのシェアは有効に機能する可能性がある。特に、高齢化や単身化がより早く進む地方部では、個人のニーズと個人のスキルを効果的にマッチングさせる仕組みが地方創生につながる。また、高齢単身世帯の多い過疎地域では、目的地まで相乗りするライドシェアも有効だ。

8――次の時代の消費を活性化させるには~何より拡大の余地があるのは女性の消費力

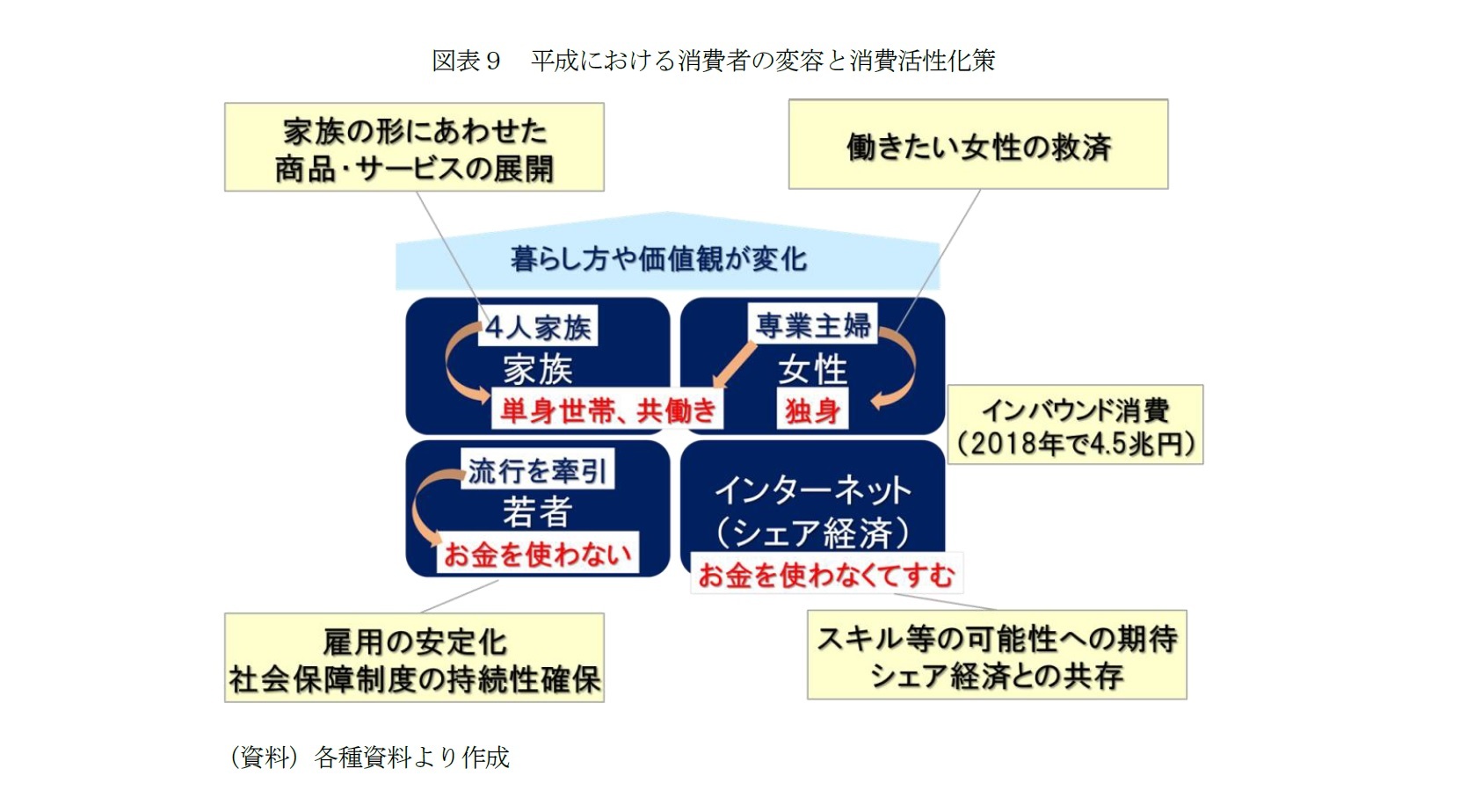

これまで、「家族」「女性」「若者」「インターネット(シェア経済)」という4つのキーワードがあげて、「平成における消費者の変容」を捉えてきた。それぞれの観点から、次の時代の消費活性化策を考えてみたい。

まず、図表9の右下部分の「お金を使わなくてもすむ」状況は、現在のところ若者中心だが、今後は消費者全体に広がっていくだろう。モノや移動のシェアリングサービスは消費市場を縮小させる懸念がある。既存企業は、従来と同様の商品やサービスを提供し続けるのであれば、もはや価格競争にしか成り得ない。一方で現在、高級自動車メーカーなどでも、シェアリングサービスやサブスクリプション(定額制)サービスを提供し始めている。カーシェアなどを好む消費者層に対して、まずは商品の良さを知ってもらうために、体験するハードルを下げることが目的だ。従来からの購入層に対しても、シェアリングサービスという選択肢を増やすことで、消費者のライフスタイルに合わせた付き合い方が可能となり、むしろ顧客生涯価値13を高められる可能性がある。既存企業は、シェアリングサービスと上手く共存することが生き残る鍵だ。一方で、本稿で繰り返し述べたように、スキル領域のシェアリングサービスでは、公的サービスや事業者提供のサービスで不足している部分を個人が補うことで、消費市場を拡大させる可能性がある。

また、若者の節約志向に起因する「お金を使わない」状況は、経済不安が緩和されることで、自然と消費へ向かう可能性がある。そのためには、雇用の安定化や社会保障制度の持続性確保など、若年世代の経済基盤の安定化に向けた課題を1つ1つ丁寧に解決していく必要がある。

まず、図表9の右下部分の「お金を使わなくてもすむ」状況は、現在のところ若者中心だが、今後は消費者全体に広がっていくだろう。モノや移動のシェアリングサービスは消費市場を縮小させる懸念がある。既存企業は、従来と同様の商品やサービスを提供し続けるのであれば、もはや価格競争にしか成り得ない。一方で現在、高級自動車メーカーなどでも、シェアリングサービスやサブスクリプション(定額制)サービスを提供し始めている。カーシェアなどを好む消費者層に対して、まずは商品の良さを知ってもらうために、体験するハードルを下げることが目的だ。従来からの購入層に対しても、シェアリングサービスという選択肢を増やすことで、消費者のライフスタイルに合わせた付き合い方が可能となり、むしろ顧客生涯価値13を高められる可能性がある。既存企業は、シェアリングサービスと上手く共存することが生き残る鍵だ。一方で、本稿で繰り返し述べたように、スキル領域のシェアリングサービスでは、公的サービスや事業者提供のサービスで不足している部分を個人が補うことで、消費市場を拡大させる可能性がある。

また、若者の節約志向に起因する「お金を使わない」状況は、経済不安が緩和されることで、自然と消費へ向かう可能性がある。そのためには、雇用の安定化や社会保障制度の持続性確保など、若年世代の経済基盤の安定化に向けた課題を1つ1つ丁寧に解決していく必要がある。

一方で、単純に消費が伸びる可能性があるのは、図の上の2つの部分だ。今後とも単身世帯や共働き世帯は増えていく。単身世帯へ向けてサイズ等を変えるだけで、売れ始める商品もあるだろう。また、「家族」の回で触れた通り、共働き世帯に向けた子どもの教育関連サービスにはインフレ気味のものがある。需要に対して供給が足りておらず、供給が増えれば単純に拡大する市場もある。

そして、次の時代の消費者としては、何より女性に期待ができる。平成は働く女性が増えた時代だ。しかし、女性の就労環境には未だ課題は多く、就業希望があっても働けていない女性は約300万人存在する。また、仕事と家庭の両立に関わる制度環境が比較的整っている正規雇用者の女性でも、第1子出産後は3割が退職している。働き続けた場合と出産退職して再就職した場合では、生涯所得は1億以上の差が出る14。

日本の消費市場は、現在のところ増加傾向にあるが、世帯数が減少し始める2020年頃から縮小に転じる見込みだ15。人口や世帯数が減れば自然と消費が縮小する部分もあるが、消費者の経済力が増し、暮らしや価値観の変容に合わせた商品やサービスが供給されることで、まだ拡大の余地はある。

13 1人の顧客が生涯に渡って、企業にもたらす価値の合計

14 大学卒の女性の生涯所得は、標準労働者で2人出産し、それぞれ1年間育休を取得し、フルタイムで復帰し、60歳まで働いた場合は約2.3億円、子どもが3歳まで時間短縮勤務を利用した場合は約2.2億円、小学校入学まで時間短縮勤務を利用した場合は約2.1億円、出産後に一旦退職し、第二子小学校入学時にパートで再就職した場合は約0.6億円。

15 久我尚子「増え行く単身世帯と消費市場への影響」、ニッセイ基礎研究所、基礎研レター(2018/5/9)

そして、次の時代の消費者としては、何より女性に期待ができる。平成は働く女性が増えた時代だ。しかし、女性の就労環境には未だ課題は多く、就業希望があっても働けていない女性は約300万人存在する。また、仕事と家庭の両立に関わる制度環境が比較的整っている正規雇用者の女性でも、第1子出産後は3割が退職している。働き続けた場合と出産退職して再就職した場合では、生涯所得は1億以上の差が出る14。

日本の消費市場は、現在のところ増加傾向にあるが、世帯数が減少し始める2020年頃から縮小に転じる見込みだ15。人口や世帯数が減れば自然と消費が縮小する部分もあるが、消費者の経済力が増し、暮らしや価値観の変容に合わせた商品やサービスが供給されることで、まだ拡大の余地はある。

13 1人の顧客が生涯に渡って、企業にもたらす価値の合計

14 大学卒の女性の生涯所得は、標準労働者で2人出産し、それぞれ1年間育休を取得し、フルタイムで復帰し、60歳まで働いた場合は約2.3億円、子どもが3歳まで時間短縮勤務を利用した場合は約2.2億円、小学校入学まで時間短縮勤務を利用した場合は約2.1億円、出産後に一旦退職し、第二子小学校入学時にパートで再就職した場合は約0.6億円。

15 久我尚子「増え行く単身世帯と消費市場への影響」、ニッセイ基礎研究所、基礎研レター(2018/5/9)

(2019年03月28日「基礎研レター」)

このレポートの関連カテゴリ

関連レポート

- 平成における消費者の変容(1)-変わる家族の形と消費~コンパクト化する家族と消費、家族のモデル「標準世帯」の今

- 平成における消費者の変容(2)-高まる女性の消費力とその課題~「おひとりさま」「ママでもキレイ」「パワーカップル」消費の登場と就業継続の壁

- 平成における消費者の変容(3)-経済不安でも満足度の高い若者~目先の収入はバブル期より多い、お金を使わなくても楽しめる消費社会

- なぜ今、シェアリングサービスなのか?-市場拡大の3つの理由、既存サービスとの違いは

- シェアリング志向が強いのは誰?-安く買いたい若者だけでなく、堅実な公務員、合理的な高年収男性でも強い

- 日本の家庭に眠る”かくれ資産”総額は推計37兆円以上-フリマアプリでの平均売買価格から算出、1世帯あたり約70万円、金融・不動産に続く第三の資産

- 増え行く単身世帯と消費市場への影響(1)-家計消費は2020年頃をピークに減少、2040年には現在の1割減、うち単身世帯3割弱、高齢世帯が半数へ

03-3512-1878

経歴

- プロフィール

【職歴】

2001年 株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ入社

2007年 独立行政法人日本学術振興会特別研究員(統計科学)採用

2010年 ニッセイ基礎研究所 生活研究部門

2021年7月より現職

・内閣府「統計委員会」専門委員(2013年~2015年)

・総務省「速報性のある包括的な消費関連指標の在り方に関する研究会」委員(2016~2017年)

・東京都「東京都監理団体経営目標評価制度に係る評価委員会」委員(2017年~2021年)

・東京都「東京都立図書館協議会」委員(2019年~2023年)

・総務省「統計委員会」臨時委員(2019年~2023年)

・経済産業省「産業構造審議会」臨時委員(2022年~)

・総務省「統計委員会」委員(2023年~)

【加入団体等】

日本マーケティング・サイエンス学会、日本消費者行動研究学会、

生命保険経営学会、日本行動計量学会、Psychometric Society

久我 尚子のレポート

| 日付 | タイトル | 執筆者 | 媒体 |

|---|---|---|---|

| 2025/10/21 | インバウンド消費の動向(2025年7-9月期)-量から質へ、消費構造の転換期 | 久我 尚子 | 基礎研レポート |

| 2025/10/20 | 家計消費の動向(単身世帯:~2025年8月)-外食抑制と娯楽維持、単身世帯でも「メリハリ消費」の傾向 | 久我 尚子 | 基礎研レポート |

| 2025/10/10 | 若者消費の現在地(4)推し活が映し出す、複層的な消費の姿~データで読み解く20代の消費行動 | 久我 尚子 | 基礎研レポート |

| 2025/10/08 | 若者消費の現在地(3)こだわりが生む選択の主体性~データで読み解く20代の消費行動 | 久我 尚子 | 基礎研レポート |

新着記事

-

2025年10月22日

高市新政権が発足、円相場の行方を考える~マーケット・カルテ11月号 -

2025年10月22日

貿易統計25年9月-米国向け自動車輸出が数量ベースで一段と落ち込む。7-9月期の外需寄与度は前期比▲0.4%程度のマイナスに -

2025年10月22日

米連邦地裁、Googleへの是正措置を公表~一般検索サービス市場における独占排除 -

2025年10月21日

選択と責任──消費社会の二重構造(2)-欲望について考える(3) -

2025年10月21日

連立協議から選挙のあり方を思う-選挙と同時に大規模な公的世論調査の実施を

レポート紹介

-

研究領域

-

経済

-

金融・為替

-

資産運用・資産形成

-

年金

-

社会保障制度

-

保険

-

不動産

-

経営・ビジネス

-

暮らし

-

ジェロントロジー(高齢社会総合研究)

-

医療・介護・健康・ヘルスケア

-

政策提言

-

-

注目テーマ・キーワード

-

統計・指標・重要イベント

-

媒体

- アクセスランキング

お知らせ

-

2025年07月01日

News Release

-

2025年06月06日

News Release

-

2025年04月02日

News Release

【平成における消費者の変容(4)-拡大するシェア経済と消費行動への影響~加速する所有から利用へという価値観、新時代の消費活性化策は】【シンクタンク】ニッセイ基礎研究所は、保険・年金・社会保障、経済・金融・不動産、暮らし・高齢社会、経営・ビジネスなどの各専門領域の研究員を抱え、様々な情報提供を行っています。

平成における消費者の変容(4)-拡大するシェア経済と消費行動への影響~加速する所有から利用へという価値観、新時代の消費活性化策はのレポート Topへ

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!