- シンクタンクならニッセイ基礎研究所 >

- ジェロントロジー(高齢社会総合研究) >

- 高齢者世帯の家計・資産 >

- 40~50代が運命の分かれ道?-世帯間の資産形成状況の差を視覚的に把握する

40~50代が運命の分かれ道?-世帯間の資産形成状況の差を視覚的に把握する

金融研究部 主任研究員・年金総合リサーチセンター・ジェロントロジー推進室・サステナビリティ投資推進室兼任 高岡 和佳子

このレポートの関連カテゴリ

文字サイズ

- 小

- 中

- 大

1 1時点でのデータに基づく為、世代間による所得や貯蓄性向の差などは勘案していない。このため、年代間の資産額の差ではなく、同年代内の資産形成の差に着目する。

家計調査報告に年齢階級別、純貯蓄現在高五分位階級別の平均純貯蓄額(貯蓄額-負債額)が示されているが、平均純貯蓄額だけでは、資産形成状況の差を把握するには不十分である。資産形成においてマイホームの購入も重要な役割を果たすのに、貯蓄額に持家が含まれないからである。また、持家の有無によって将来の費用も大きく異なるため、純貯蓄現在高五分位階級が等しい世帯を「純貯蓄現在高五分位階級別の持家率」に応じて二分する。この際、同階級内において、住宅を保有しない世帯と住宅を保有する世帯の平均純貯蓄額に差が無いことを仮定している。その上で、「住宅を保有しない世帯が今後住宅を保有する世帯より多く支払う住居費の現在価値の総和(以下、将来住居費差分)」を考慮し、資産形成状況の差を把握する。なお、将来住居費差分は、「持家世帯と民営借家世帯の住居費の差」と「年齢階級別の概算余命」を用いて算出した。

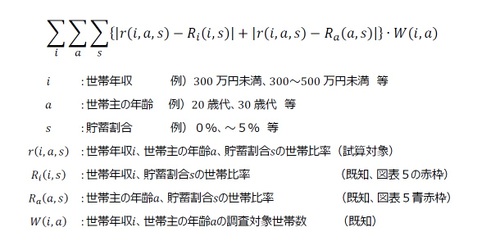

図表1の左上から反時計回りに、年齢階級別の資産形成状況を表示する。各図の上段の円は住宅を保有する世帯、下段の円は住宅を保有しない世帯を表している。上段・下段の複数の円は純貯蓄現在高五分位別の世帯を表しており、最上位を青色、最下位を赤色で表している。横軸が純貯蓄現在高五分位階級別の平均純貯蓄額、上段と下段の距離が将来住居費差分、円の面積の大小は属する世帯数の割合の多寡を表している。左上から右下に向かう3本の点線は、将来住居費差分を加味した実質的な純貯蓄額(平均純貯蓄額-将来住居費差分)が▲2,500万円、0万円、+2,500万円となる水準を示している。

29歳以下では(図表1左上)、大部分の世帯が持家を保有せず純貯蓄額も0万円前後(下段の黄円~水色円)で、2割弱の世帯が持家を保有し多額の住宅ローンを抱えている(上段の赤円)。持家の有無によって純貯蓄額は異なるが、実質的な純貯蓄額で見ると大きな差はない。

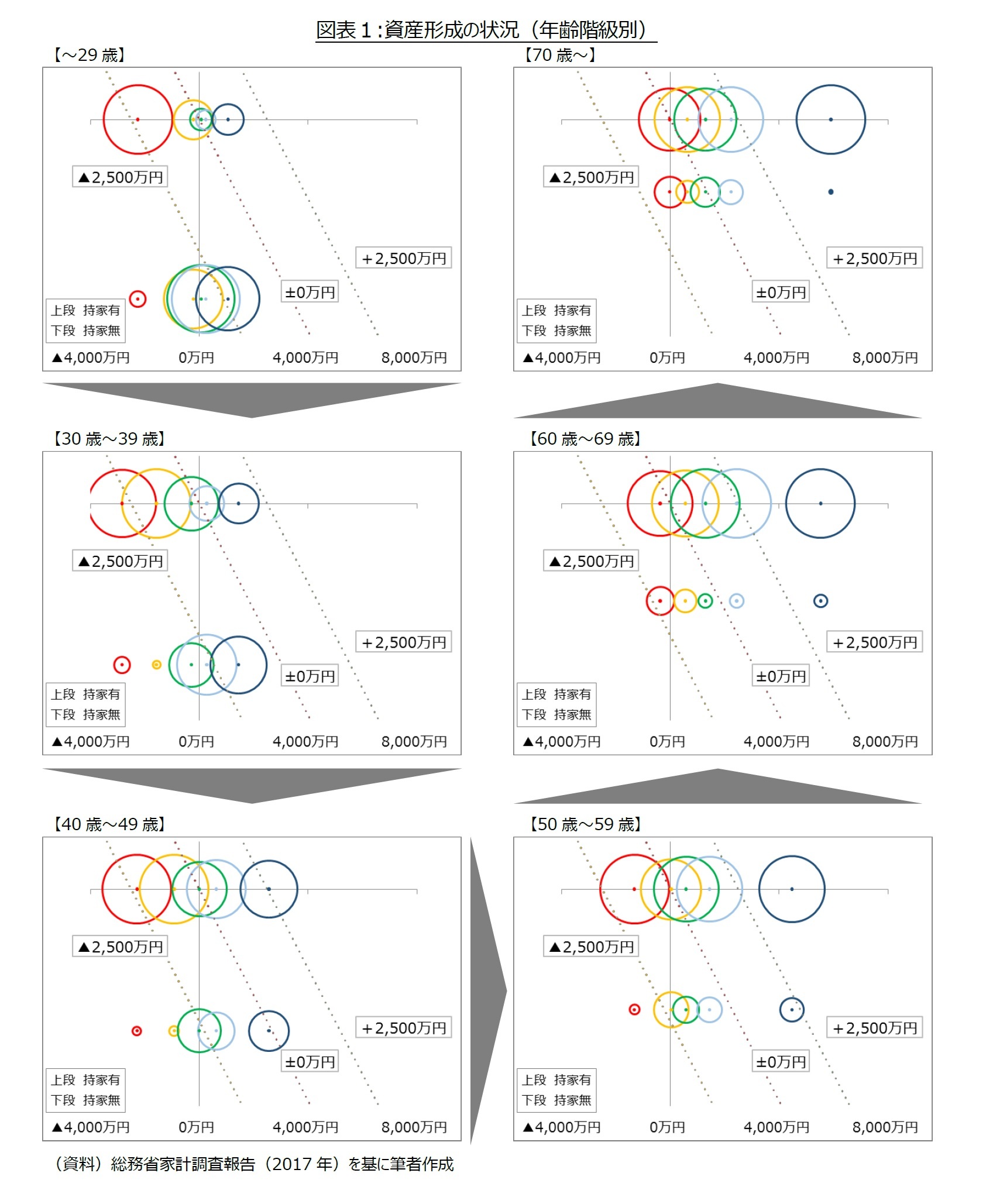

実質的な純貯蓄額の差は年齢と共に広がる傾向があるが、図表1を見る限り、分岐点は40~50代のようだ。実際、その年代で純貯蓄現在高最上位(青円:以下、トップ集団)と第2位(水色円)との平均純貯蓄額の差が最も拡大し、その後縮小することはない。

トップ集団とその他との差が40~50代で広がる要因の一つとして、相続が考えられる。相続税の支払いが必要なほど多額の財産を受け取るのは全体の1割程度2と考えられ、全体の2割を占めるトップ集団のみが純貯蓄額を大きく積み上げる現実と整合的である。更に、この現実は、平均的なライフサイクルとも整合的である。国立社会保障・人口問題研究所の人口統計資料集(2018年版)(以下、同人口統計)によると、2016年における男性死亡者(以下被相続人)のおよそ4割が80歳~89歳である。仮に、相続人の年齢が55歳ならば、1961年に被相続人は25歳~34歳で相続人である子供を授かったことになる。当時の年齢別人口及び男性の年齢別嫡出出生率から類推すると、1961年に生まれた子供の父親の約8割が25歳~34歳である。つまり、この人々が55年後の2016年には、80歳~89歳となり、被相続人となっていると考えられるからだ。

トップ集団とその他との差が40~50代で広がる理由が相続ならば、資産形成における分岐点は生まれた時点で既に生じていたことになる。相続の他に早期退職による退職一時金受領の影響も考えられるが、この可能性は低い。大部分が退職一時金を受け取っているであろう60歳~69歳になっても、トップ集団とその他との差が縮小していないからだ。いずれにせよ、潤沢な老後の生活資金を確保できるかどうかは、相続など特別な幸運の影響が大きいようだ。しかし、老後の生活資金を確保することが目的であれば、トップ集団に入る必要はない。資産形成状況が第2位程度でも老後の生活資金としては十分だ3。

2 厚生労働省平成28年人口動態統計の年間推計によると、死亡者数は1,296,000人である。これに対し相続税の課税対象となる被相続人数は105,880人(国税庁統計年報(平成28年度))で、年間死亡者数の約8%に相当する。

3 基礎研レポート「住宅資金を老後資金~転居せずに老後資金の不足を補う新たな方法を考える」参照

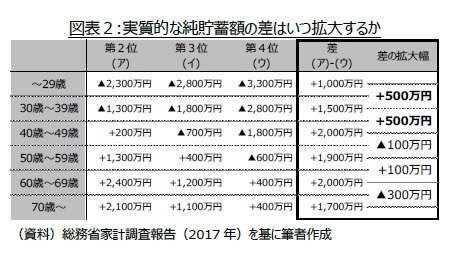

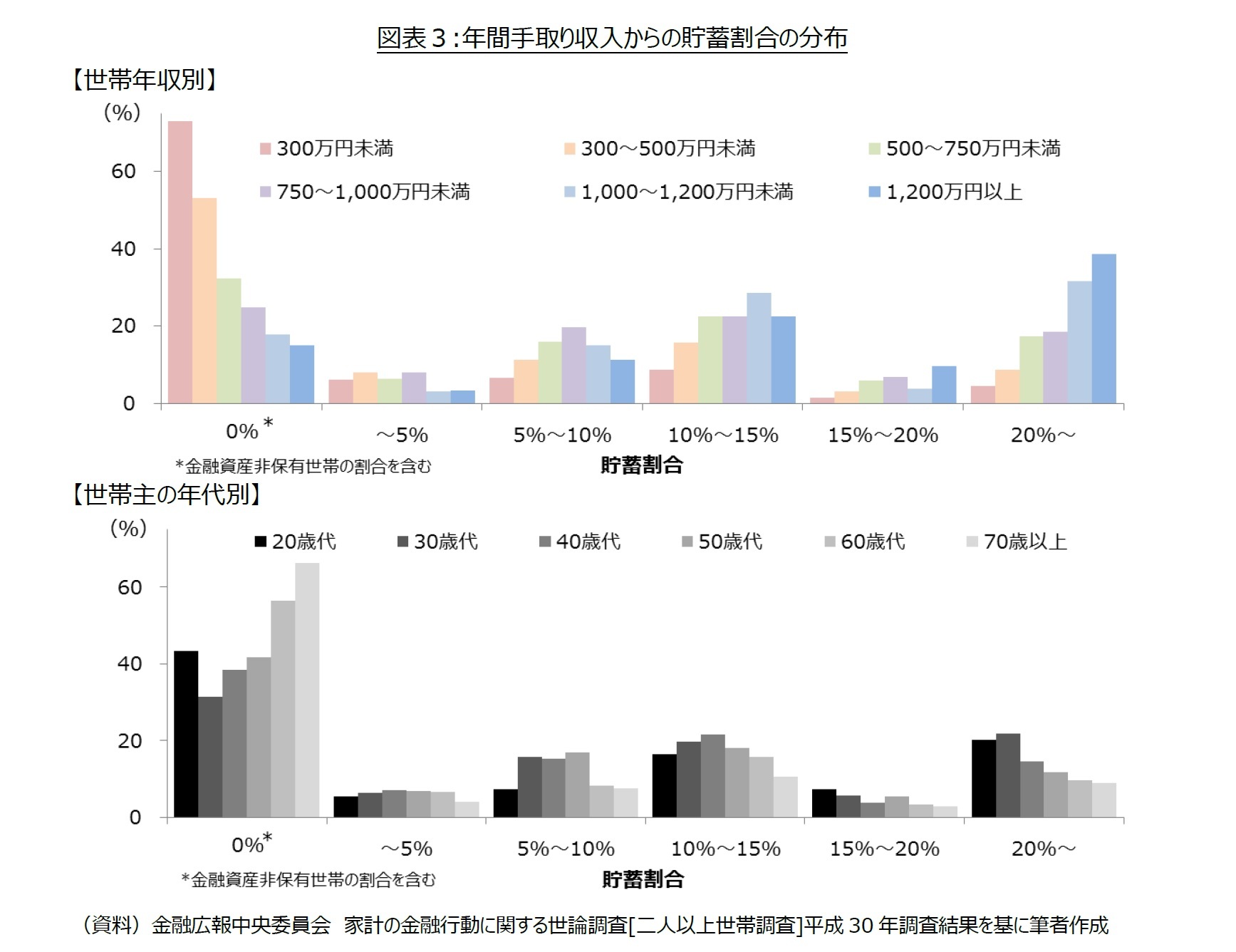

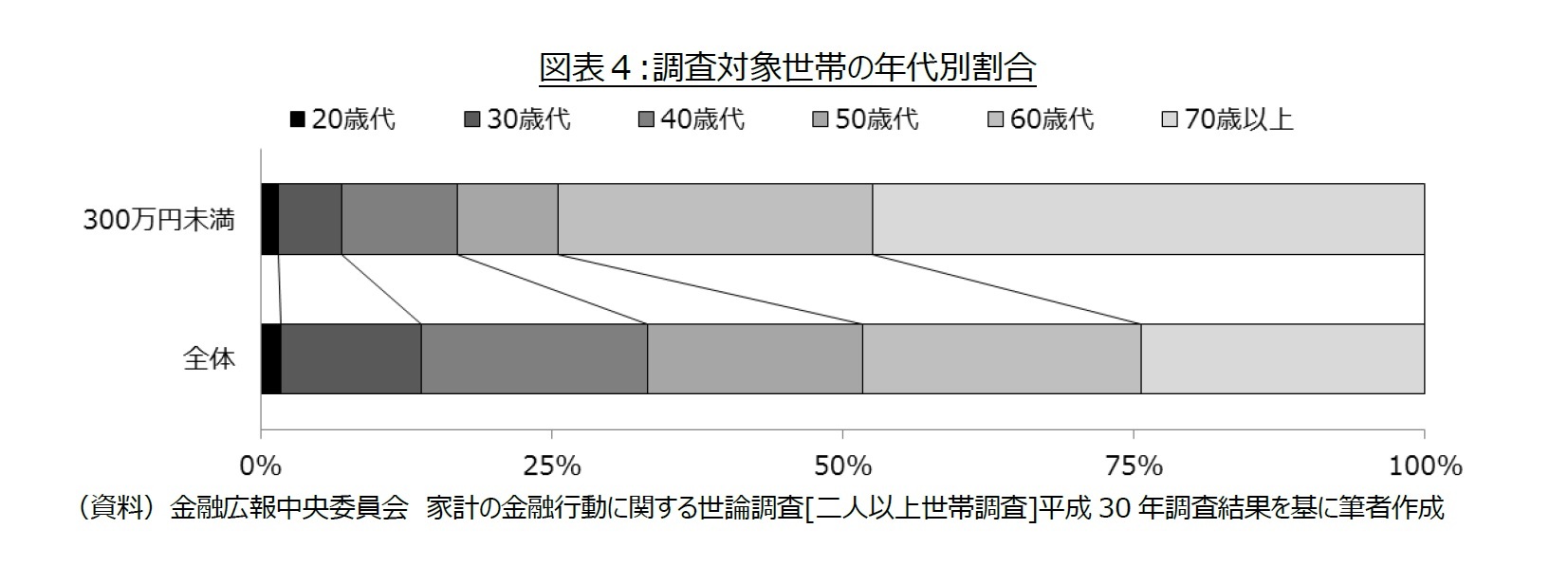

試算に当たり、最低限満たすべき条件は、試算結果と調査対象世帯数に応じて算出した世帯年収別貯蓄割合が統計データと概ね一致し、かつ同様に算出した世帯主の年代別貯蓄割合が統計データと概ね一致することである。しかし、これら条件を満たす世帯年収別かつ世帯主の年齢別の貯蓄割合分布の組み合わせは無限にある。このため、その中から細分化された場合でも対応する世帯年収別の貯蓄割合分布との類似性が高く、同様に対応する世帯主の年齢別の貯蓄割合分布との類似性が高い組み合わせを選択した。選択に当たり、調査対象世帯数が多いほど類似性が高まるように調査対象世帯数で重み付けしており、具体的には以下の算出式の値が最小となる組み合わせを選択している。

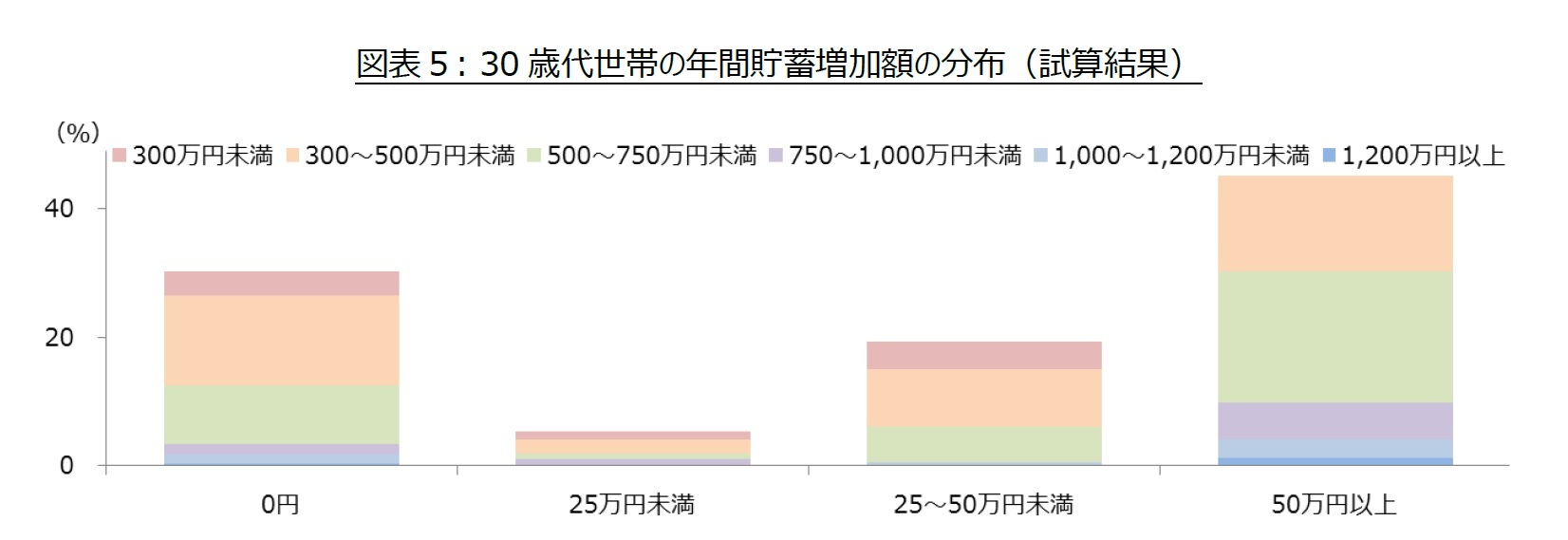

最後に、世帯主の年齢が30歳代の世帯の試算結果を用いて、若年層における純貯蓄額の差の拡大が、地道な努力と所得格差のいずれによるものかを視覚的に確認したい。確認するにあたり、各世帯年収区分に対し代表値を設定した(所得が低い順に、200万円、400万円、625万円、875万円、1,100万円、1,500万円)。同様に各貯蓄割合区分に対しても代表値を設定した(貯蓄割合が低い順位0%、2.5%、7.5%、12.5%、17.5%、22.5%)。これらの条件の下で推計した年間貯蓄増加額毎の世帯割合を求め、図表5に収入別の結果を示す。当たり前だが、30歳代の年収300万円未満の世帯で年間50万円以上貯蓄する事は難しく、所得格差の影響は否定しない。しかし、代表的世帯である「300~500万円未満」と「500~750万円未満」のいずれにおいても、年間貯蓄増加額50万円以上の世帯が最も多く、その次に貯蓄割合が0%もしくは金融資産を保有していない世帯が多い。加えて、30歳代では全体の10%に満たない年収1,000万円以上世帯の中にも、年間貯蓄増加額が0円の世帯が存在する。地道な努力を重ねる「アリ派」と「キリギリス派」に大きく二分されていることが分かる。

(お願い)本誌記載のデータは各種の情報源から入手・加工したものであり、その正確性と安全性を保証するものではありません。また、本誌は情報提供が目的であり、記載の意見や予測は、いかなる契約の締結や解約を勧誘するものではありません。

(2019年03月25日「基礎研レポート」)

このレポートの関連カテゴリ

03-3512-1851

- 【職歴】

1999年 日本生命保険相互会社入社

2006年 ニッセイ基礎研究所へ

2017年4月より現職

【加入団体等】

・日本証券アナリスト協会検定会員

高岡 和佳子のレポート

| 日付 | タイトル | 執筆者 | 媒体 |

|---|---|---|---|

| 2025/07/03 | 国内企業年金が好むオルタナティブ投資 | 高岡 和佳子 | ニッセイ年金ストラテジー |

| 2025/06/30 | 食品ロス削減情報の比較可能性-何のための情報開示か? | 高岡 和佳子 | 基礎研レター |

| 2025/04/30 | ふるさと納税のピットフォール-発生原因と望まれる改良 | 高岡 和佳子 | 基礎研レポート |

| 2025/04/03 | 税制改正でふるさと納税額はどうなる? | 高岡 和佳子 | 研究員の眼 |

新着記事

-

2025年10月15日

インド消費者物価(25年10月)~9月のCPI上昇率は1.5%に低下、8年ぶりの低水準に -

2025年10月15日

「生活の質」と住宅価格の関係~教育サービス・治安・医療サービスが新築マンション価格に及ぼす影響~ -

2025年10月15日

IMF世界経済見通し-世界成長率見通しは3.2%まで上方修正 -

2025年10月15日

中国の物価関連統計(25年9月)~コアCPIの上昇率が引き続き拡大 -

2025年10月15日

芝浦電子の公開買付け-ヤゲオのTOB成立

レポート紹介

-

研究領域

-

経済

-

金融・為替

-

資産運用・資産形成

-

年金

-

社会保障制度

-

保険

-

不動産

-

経営・ビジネス

-

暮らし

-

ジェロントロジー(高齢社会総合研究)

-

医療・介護・健康・ヘルスケア

-

政策提言

-

-

注目テーマ・キーワード

-

統計・指標・重要イベント

-

媒体

- アクセスランキング

お知らせ

-

2025年07月01日

News Release

-

2025年06月06日

News Release

-

2025年04月02日

News Release

【40~50代が運命の分かれ道?-世帯間の資産形成状況の差を視覚的に把握する】【シンクタンク】ニッセイ基礎研究所は、保険・年金・社会保障、経済・金融・不動産、暮らし・高齢社会、経営・ビジネスなどの各専門領域の研究員を抱え、様々な情報提供を行っています。

40~50代が運命の分かれ道?-世帯間の資産形成状況の差を視覚的に把握するのレポート Topへ

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!