- シンクタンクならニッセイ基礎研究所 >

- ジェロントロジー(高齢社会総合研究) >

- 高齢化問題(全般) >

- 高齢者の高齢化という問題~求められる国民的な議論~

コラム

2019年02月28日

文字サイズ

- 小

- 中

- 大

1――高齢化する高齢者

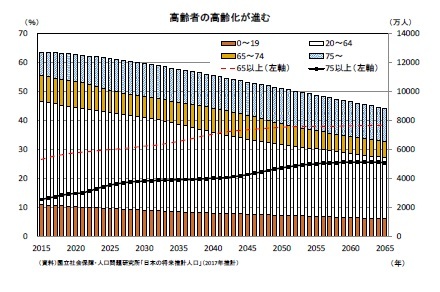

日本は人口構造の高齢化が急速に進んでおり、2018年には65歳以上の高齢者は総人口の28.1%となった。今後も高齢者の割合は上昇が続き、2065年には38.4%に達して2.6人に一人が高齢者という状況となると予想されている。注目すべきことは、高齢者の中でも高齢化が進んでいくということだ。75歳以上のいわゆる後期高齢者は、2018年には総人口の14.2%だったが、2065年には25.5%に達して4人に一人が後期高齢者という社会になると見込まれている。高齢者が増えていくというだけでなく、高齢者中でもより年齢の高い層の割合が高まっていくのである。

日本は他の先進諸国に比べて高齢化の速度が速く、より高い水準に達する。さらに核家族化が進み、高齢の単身者が増加していくという問題も加わり、難しい対応を迫られることになる。

日本は他の先進諸国に比べて高齢化の速度が速く、より高い水準に達する。さらに核家族化が進み、高齢の単身者が増加していくという問題も加わり、難しい対応を迫られることになる。昔は一人で暮らしている人達と言えば若者が多かったが、高齢化で独居の高齢者の増加が著しい。大きな施設に住んでいる人達も同様で、昔は学校や企業の寮や宿舎に住む若い人達が多かったが、現在では病院や療養所に入院している人達や老人ホームなどに住んでいる高齢者が中心となっている。

自分の老後生活では、子供や連れ合いを頼りにしている人もいるだろうが、子供が身近に住んでいるとは限らないし、自分が連れ合いの世話をすることになるかも知れない。家族を頼りにすることには限界があり、社会全体で高齢者を支えていく仕組みがどうしても必要だ。

2――経済問題からより複雑な問題へ

高齢となってまず直面するのは、働いて生活を支えられなくなるという経済的な問題だ。このため、国民年金や厚生年金などの公的年金制度が整備されてきた。高齢者が増加して給付額が膨らみ、年金保険料率の引き上げや支給開始年齢の引き上げが行われて制度の持続性維持も計られてきた。

年齢に関わらず病気になったりケガをしたりするので医療保険制度は全ての世代のためのものだが、後期高齢者になると、複数の病気を抱えたり病気が慢性化して治療が長期化したりすることや、日常生活の支援が必要になることも増えることから、後期高齢者医療制度や介護保険が創設された。

エコノミストとしては、急速に増加する費用をどう制御していくのかという問題に目が行ってしまうのだが、大きな課題はあるものの高齢者の生活や健康を支えるための経済的な枠組みの整備は進んできたと言える。しかし、「高齢者の高齢化」に対応するためには経済的な課題に応えるだけでは不十分で、高齢者に関連した法律や社会の仕組みをもっと整備していかなくてはならないだろう。

オレオレ詐欺など高齢者をターゲットにした犯罪は後を絶たず、高齢者を保護する仕組みはまだ不十分だ。高齢ドライバーが死傷事故を起こすという事件のように、高齢者が加害者側に回ってしまうことも増えている。2016年には認知症患者が起こした鉄道事故で、介護していた家族に賠償責任があるのかという問題について最高裁の判決があったが、家族に責任を課すのも酷だが鉄道会社に対策の負担を求めるのも現実的ではないという難しい問題だった。こうした事例は一時的に社会の注目を集めるものの、なかなか法律や制度などの社会的な仕組みを整備するというところまで議論は深まらずに、いつの間にか忘れ去られてしまっている。

年齢に関わらず病気になったりケガをしたりするので医療保険制度は全ての世代のためのものだが、後期高齢者になると、複数の病気を抱えたり病気が慢性化して治療が長期化したりすることや、日常生活の支援が必要になることも増えることから、後期高齢者医療制度や介護保険が創設された。

エコノミストとしては、急速に増加する費用をどう制御していくのかという問題に目が行ってしまうのだが、大きな課題はあるものの高齢者の生活や健康を支えるための経済的な枠組みの整備は進んできたと言える。しかし、「高齢者の高齢化」に対応するためには経済的な課題に応えるだけでは不十分で、高齢者に関連した法律や社会の仕組みをもっと整備していかなくてはならないだろう。

オレオレ詐欺など高齢者をターゲットにした犯罪は後を絶たず、高齢者を保護する仕組みはまだ不十分だ。高齢ドライバーが死傷事故を起こすという事件のように、高齢者が加害者側に回ってしまうことも増えている。2016年には認知症患者が起こした鉄道事故で、介護していた家族に賠償責任があるのかという問題について最高裁の判決があったが、家族に責任を課すのも酷だが鉄道会社に対策の負担を求めるのも現実的ではないという難しい問題だった。こうした事例は一時的に社会の注目を集めるものの、なかなか法律や制度などの社会的な仕組みを整備するというところまで議論は深まらずに、いつの間にか忘れ去られてしまっている。

3――求められる国民的な議論

2000年には、介護保険制度と同時に成年後見制度がスタートしたが、利用者数は伸び悩んでいる。身寄りのない高齢者や独居の高齢者が増加しているため、市町村長が後見申立を行うケースが増えているものの、成年後見制度で用意されている、後見、保佐、補助や任意後見といった様々な手段の中で、保佐や補助の利用が少ないことが一因とされている。

「後見」には、保護する機能は強いが本人の行為に対する制限も強く、本人の意思尊重との関係が難しいという問題も指摘されており、政府は保佐や補助、任意後見の活用を進めている。一方、現在の制度では保佐人や補助人の権限が弱く、実際の場面では使い難いという問題もあるようだ。

子供の場合には、成人に達するまで様々な制限があるが、成長していくに従って保護者に頼らず自分だけで決められることが増えて行く。一方高齢者の場合には、加齢の影響の個人差が非常に大きい上に、自由にできたことの一部が自分だけでは決められなくなるので、本人も周囲も制度を利用する際のハードルが高く、高齢者を保護する制度の強化には抵抗も大きい。

自分の先々を考えれば、権利が制限されてもより強い保護が受けられる方がありがたいと思うが、世の中には様々な意見があるだろう。高齢者の高齢化で起こっている様々な問題にどう対応すべきなのか、国民全体でもっと活発に議論を行っていく必要があるのではないだろうか。

「後見」には、保護する機能は強いが本人の行為に対する制限も強く、本人の意思尊重との関係が難しいという問題も指摘されており、政府は保佐や補助、任意後見の活用を進めている。一方、現在の制度では保佐人や補助人の権限が弱く、実際の場面では使い難いという問題もあるようだ。

子供の場合には、成人に達するまで様々な制限があるが、成長していくに従って保護者に頼らず自分だけで決められることが増えて行く。一方高齢者の場合には、加齢の影響の個人差が非常に大きい上に、自由にできたことの一部が自分だけでは決められなくなるので、本人も周囲も制度を利用する際のハードルが高く、高齢者を保護する制度の強化には抵抗も大きい。

自分の先々を考えれば、権利が制限されてもより強い保護が受けられる方がありがたいと思うが、世の中には様々な意見があるだろう。高齢者の高齢化で起こっている様々な問題にどう対応すべきなのか、国民全体でもっと活発に議論を行っていく必要があるのではないだろうか。

(お願い)本誌記載のデータは各種の情報源から入手・加工したものであり、その正確性と安全性を保証するものではありません。また、本誌は情報提供が目的であり、記載の意見や予測は、いかなる契約の締結や解約を勧誘するものではありません。

(2019年02月28日「エコノミストの眼」)

櫨(はじ) 浩一 (はじ こういち)

櫨(はじ) 浩一のレポート

| 日付 | タイトル | 執筆者 | 媒体 |

|---|---|---|---|

| 2020/03/06 | 不安の時代ー過剰な貯蓄を回避する保険の意義 | 櫨(はじ) 浩一 | 基礎研マンスリー |

| 2020/02/27 | MMTを考える | 櫨(はじ) 浩一 | 基礎研レポート |

| 2020/02/07 | 令和の日本経済はどうなるか-経済予測の限界と意義 | 櫨(はじ) 浩一 | 基礎研マンスリー |

| 2020/01/31 | 不安の時代~過剰な貯蓄を回避する保険の意義~ | 櫨(はじ) 浩一 | エコノミストの眼 |

新着記事

-

2025年11月20日

持続可能なESGを求めて-目標と手段とを取り違えないこと -

2025年11月20日

「ラブブ」とは何だったのか-SNS発の流行から考える“リキッド消費” -

2025年11月19日

1ドル155円を突破、ぶり返す円安の行方~マーケット・カルテ12月号 -

2025年11月19日

年金額改定の本来の意義は実質的な価値の維持-年金額改定の意義と2026年度以降の見通し(1) -

2025年11月19日

日本プロ野球の監督とMLBのマネージャー~訳語が仕事を変えたかもしれない~

お知らせ

-

2025年07月01日

News Release

-

2025年06月06日

News Release

-

2025年04月02日

News Release

【高齢者の高齢化という問題~求められる国民的な議論~】【シンクタンク】ニッセイ基礎研究所は、保険・年金・社会保障、経済・金融・不動産、暮らし・高齢社会、経営・ビジネスなどの各専門領域の研究員を抱え、様々な情報提供を行っています。

高齢者の高齢化という問題~求められる国民的な議論~のレポート Topへ

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!