- シンクタンクならニッセイ基礎研究所 >

- 社会保障制度 >

- 医療保険制度 >

- 子どもの医療費助成の拡充~子育て世帯への経済的支援に賛同するも、目的と効果についての議論が必要

子どもの医療費助成の拡充~子育て世帯への経済的支援に賛同するも、目的と効果についての議論が必要

保険研究部 主任研究員・ヘルスケアリサーチセンター兼任 村松 容子

文字サイズ

- 小

- 中

- 大

3――この4月から、助成にともなう国保補助金の減額措置を見直し

一般に、自己負担が軽減されると、受診頻度が上がり、医療費が高くなることが知られている4。医療費の自己負担の2割は自治体が負担しているが、自己負担分以外の残りの8割は公的医療保険が負担する。自己負担が軽くなったことにより、過剰に受診するようであれば、小児科医を中心とする医師の負担が高まるだけでなく、医療費高騰の一因となりうる。厚生労働省では、自己負担が軽くなった場合の受診行動に関する過去の経験から、全国で子どもの医療費を無償化した場合、数千億円規模の波及増加があると試算している5。

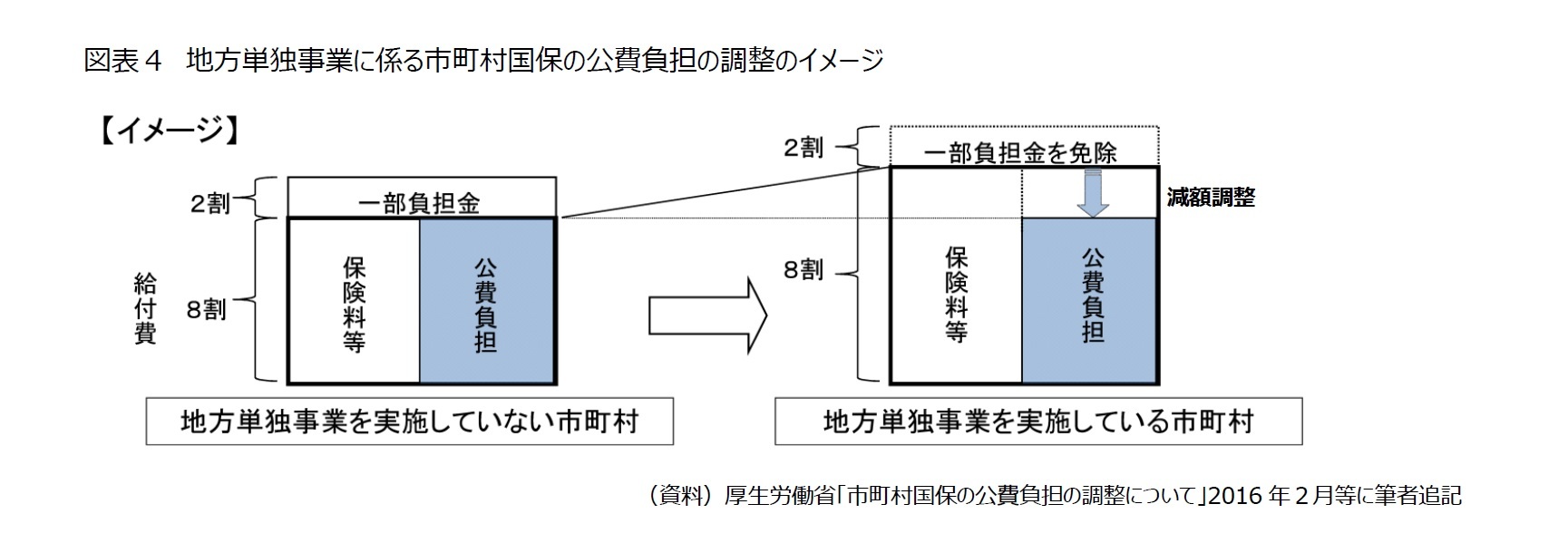

乳幼児(子ども)以外にも高齢者や障がい者、一人親家庭にも助成制度はある。こういった地方単独事業によって、自己負担を法定割合より軽減する場合の医療費の波及増分については、その性格上、当該自治体が負担するものとされ、公平な負担の観点から、1984年以降2018年3月まで、助成の程度に応じて国保の公費負担が減額調整されていた(図表4)。波及増加は、窓口で2割の自己負担を支払わないで済む現物給付方式で多いと考えられているため、現物給付でも自己負担がある場合は、自己負担にあわせて減額調整率が緩和され、助成分の償還を、後日受けとる償還払い方式では、減額調整はされなかった。

4 たとえば、日本では、1973年からの10年間、70歳以上の高齢者の自己負担がなかった時代がある。この時、1973年から1975年の間に外来受療が1.8倍にまで増加し、病院がサロン化した等と言われた。自己負担が変わったことによって、受診頻度が変わることが観測された例は、この他にも多い。

5 厚生労働省「第4回子どもの医療制度の在り方等に関する検討会(2016年2月)」資料によると、過去の自己負担軽減による受診増加に関する経験則(長瀬効果)を考慮して、最近助成制度が拡充された市町村の医療費変化から試算した結果、2012年度時点で、中学生まで無償化した場合の医療費増加分は7100億円(うち、無償化による医療費波及増加分が2400億円、患者負担減少分が4700億円)とされた。

この減額調整措置は、市区町村にとって助成拡充の歯止めとなっていたため、自治体からは医療費助成の「ペナルティ」や「罰則」等と言われ、子育て世帯の支援や少子化対策の流れに反するといった意見が多かった。一方、子どもの医療費助成については、市区町村間で競争するような政策ではなく、全国一律の制度として、どこに居住していても同様に受けられるべきとの意見も多かった。

2015年に厚生労働省に「子どもの医療制度の在り方等に関する検討会」が設置され、乳幼児医療費助成制度と公費負担についても議論された。この検討会では、必要以上の助成拡充に対して慎重論が出ていたが、2016年6月閣議決定された「一億総活躍プラン」内で、全ての市区町村で未就学児は何等かの助成を受けていることを考慮し、引き続き子どもにも自己負担2割を求めつつ、2018年4月以降は未就学児までを対象とする医療費助成については、国保補助金の減額調整措置を行わないこととなった。

見直しにより新たに生じた財源については、各自治体において、更なる医療費助成の拡充ではなく、他の少子化対策の拡充に充てることとされた。

4――子どもや子育て世帯への支援に賛同する意見が多いが、課題は多い

しかし、限りある財源と医療資源を適切に利用するためには、目的と照らし合わせて、この助成制度の対象と程度、および助成による小児科医の負担や医療費の増加が適切なものかが議論されるべきだろう。

前出の「子どもの医療制度の在り方等に関する検討会」では、厚生労働省による受療動向に関する統計から、助成で自己負担が小さくなることによる過剰な受診は統計に表れるほど増えてはいないとされたが6、一部で、過剰と思われる受療があるとの意見もあった。また、助成が受けられない年代の重度の疾病を抱えた若者もいる中で、子どもだけを助成するので良いのか7、いったん拡充した助成を縮小するのは難しいと考えられることから、今後も助成を継続できるのか、親の不安解消のための相談窓口等といったサポート8や貧困対策を充実すべきではないか等、課題は多い。

さらに言えば、同研究会では、この助成制度による子どもの健康への効果については、検証をすべきとの意見が出たにとどまり、充分な確認がなされておらず、子育て世帯の呼び込みには成功している例があるようだが、子どもの健康維持・増進に対する効果の有無はよくわかっていない。

乳幼児医療費助成制度による子どもの健康への影響に関する調査報告はあまり多くはない。高久(2016)9では、未就学児、就学児とも、医療費助成を受けても入院する確率は下がらないこと、未就学児については限定的に有訴確率が低下すること、就学児については、検討したすべての健康指標に関して、健康水準を改善しないことを明らかとし、医療費の助成拡大による健康の改善効果は限定的なことを示唆している。また、加藤ら(2016)10では、高所得地域では入院件数を有意に増加させる一方で、低所得地域では助成対象の引き上げによって、インフルエンザなど外来で治療可能な疾患による入院が減少したことを明らかとし、所得レベルに応じた助成が必要であることを示唆している。

6 厚生労働省「患者調査」で外来・入院受療が横ばいで推移していること、「社会医療診療行為別統計」で、休日・夜間等受診が横ばいで推移して統計に表れるほど過剰受診が増えてはいないとされた。ただし、他の年代では受療は減少している。

7 たとえば、15歳以上30~40歳前後のがん患者は、AYA世代と呼ばれ、小児がんでも成人のがんでもなく、受診できる医療機関が少なかったり受けられる公的支援が少ないケースが問題となることがある。

8 親の心配しすぎによる受診増加は、必ずしも悪いとは言えない。しかし、相談窓口で解消できるものも多いと考えられている。かかりつけ医を持つことや小児救急電話相談事業(#8000)など電話による医療相談窓口、子どもの病気に関する講座などによる助言やサポートによって、受診を適正化できた自治体がある。

9 ⾼久玲⾳「乳幼児医療費助成制度が子どもの健康へ与える影響に関する研究について」2016年1月、医療経済研究機構プレスリリース

10 加藤弘陸他 “The effect of reducing cost-sharing for children on utilization of inpatient services: Evidence from Japan”、2016年、第11回医療経済学会

5――子どもの健康維持・増進が目的か。子育て世帯への経済的支援が目的か。

11 持続的な助成を行うために、制度を見直す自治体もある。兵庫県三田市では、税収の減少にともない、中学生以下の医療費を無償としていたが、今後、患者の一部負担や所得制限の導入を決めた。

(2018年12月25日「基礎研レポート」)

03-3512-1783

- 【職歴】

2003年 ニッセイ基礎研究所入社

村松 容子のレポート

| 日付 | タイトル | 執筆者 | 媒体 |

|---|---|---|---|

| 2025/09/18 | 保険適用後の不妊治療をめぐる動向~ARTデータとNDBデータの比較 | 村松 容子 | 基礎研レポート |

| 2025/07/22 | 保険ショップの利用実態とその変化~利用目的とチャネル選択にみる役割の変化 | 村松 容子 | 保険・年金フォーカス |

| 2025/07/03 | BMIと体型に関する認識のズレ~年齢・性別による認識の違いと健康行動の関係 | 村松 容子 | 基礎研レポート |

| 2025/07/02 | 日本女性の“やせ”の特徴 | 村松 容子 | 基礎研レター |

新着記事

-

2025年09月26日

相次ぐ有料老人ホームの不適切な事案、その対策は?(下)-取り得る適正化策の選択肢と論点を探る -

2025年09月25日

情報・幸福・消費──SNS社会の欲望の三角形-欲望について考える(1) -

2025年09月25日

「持ち家か、賃貸か」。法的視点から「住まい」を考える(5)~「所有権」の制限:「共有」は原則、共有者全員の同意が必要 -

2025年09月25日

連立を組む信念の一致はあるか-1940年、英国の戦時連立政権- -

2025年09月25日

数字の「49」に関わる各種の話題-49という数字に皆さんはどんなイメージを有しているのだろう-

レポート紹介

-

研究領域

-

経済

-

金融・為替

-

資産運用・資産形成

-

年金

-

社会保障制度

-

保険

-

不動産

-

経営・ビジネス

-

暮らし

-

ジェロントロジー(高齢社会総合研究)

-

医療・介護・健康・ヘルスケア

-

政策提言

-

-

注目テーマ・キーワード

-

統計・指標・重要イベント

-

媒体

- アクセスランキング

お知らせ

-

2025年07月01日

News Release

-

2025年06月06日

News Release

-

2025年04月02日

News Release

【子どもの医療費助成の拡充~子育て世帯への経済的支援に賛同するも、目的と効果についての議論が必要】【シンクタンク】ニッセイ基礎研究所は、保険・年金・社会保障、経済・金融・不動産、暮らし・高齢社会、経営・ビジネスなどの各専門領域の研究員を抱え、様々な情報提供を行っています。

子どもの医療費助成の拡充~子育て世帯への経済的支援に賛同するも、目的と効果についての議論が必要のレポート Topへ

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!