- シンクタンクならニッセイ基礎研究所 >

- 経済 >

- 経済予測・経済見通し >

- 中期経済見通し(2018~2028年度)

中期経済見通し(2018~2028年度)

経済研究部 経済研究部

このレポートの関連カテゴリ

文字サイズ

- 小

- 中

- 大

3. 日本経済の見通し

日本経済は2012年11月を底として景気回復が続いており、景気拡張期間は2017年9月には「いざなぎ景気(1965年11月~1970年7月)」の57ヵ月を超えた。このまま景気回復が続けば、2019年1月には「戦後最長景気(2002年2月~2008年2月)の73ヵ月を上回ることになる。

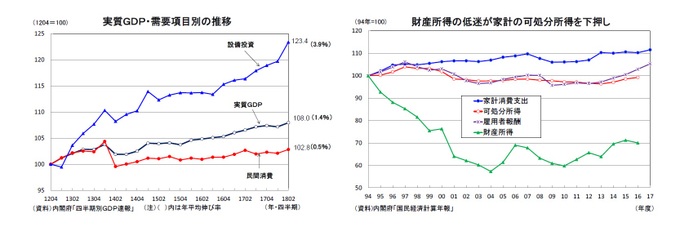

今回の景気回復局面の特徴としては、海外経済の緩やかな回復基調、企業収益の大幅増加を背景に企業部門(輸出+設備投資)が好調である一方、家計部門(消費+住宅)が低調であることが挙げられる。2012年10-12月期の景気の谷を起点とした今回の景気回復局面において、実質設備投資は23.4%(年率3.9%)伸びているのに対し、実質民間消費の伸びは2.8%(年率0.5%)にとどまっている。実質民間消費の伸びは2014年度から4年連続で実質GDP成長率を下回っている。2014年度の消費税率引き上げ後の大幅な落ち込みからは持ち直しつつあるものの、本格的な回復にはほど遠い状況にある。

消費低迷長期化の理由として、家計の節約志向や将来不安に伴う過剰貯蓄が挙げられることも多いが、これは消費停滞の主因ではない。直近(2016年度)の家計の可処分所得は現行のGDP統計で遡ることができる1994年度よりも2.3兆円少ない2。一方、2017年度の家計消費支出の水準は1994年度よりも10%以上高く、このことは家計が貯蓄を減らして消費にまわしていることを意味する。消費低迷の主因は可処分所得の伸び悩みにあると考えられる。

可処分所得の内訳をみると、1990年代以降に大きく落ち込んだ雇用者報酬はこのところ回復基調を強めており、2016年度には1994年度の水準を上回ったが、利子・配当などの財産所得が1994年度の水準を30%も下回っている。

2 GDP統計(速報)は年度ベースでは2017年度まで公表されているが、支出系列、雇用者報酬以外の計数は年次推計が公表されている2016年度が最新の実績値となっている

(金融資産は大幅に増加するが、財産所得が低迷)

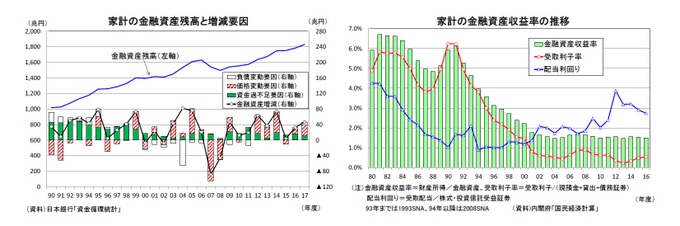

家計の財産所得の基となる金融資産残高は着実な増加が続いており、2014年度末に1700兆円、2017年度末には1800兆円を超えた。近年は縮小傾向にあるとはいえ、家計の資金余剰が続いていることに加え、株価の上昇を反映し価格変動要因が金融資産の増加に寄与している。

しかし、家計の財産所得は低迷が続いている。家計の金融資産収益率(財産所得/金融資産残高)は1990年代前半までは5%を超えていたが、その後大きく低下し、2000年代初頭以降は1%台で推移している。内訳をみると、金利の大幅低下に伴い、受取利子率(受取利子/(現金・預金+貸出+債務証券))が1990年代初頭の6%台をピークに大きく低下し、2000年代初頭からは0%台の推移が続いている。一方、配当利回り(受取配当/株式・投資信託受益証券)は企業の株主重視姿勢の強まりもあってこのところ上昇しているものの、株式が家計の金融資産に占める割合が10%程度にとどまっているため、受取配当による財産所得の押し上げは限定的にとどまっている。

金融資産の増加は今後も続く可能性が高いが、今回の予測期間の10年間では金利の大幅上昇は見込めないため、利子所得の増加が家計の可処分所得を大きく押し上げることは期待できないだろう。

(世帯属性からみた個人消費)

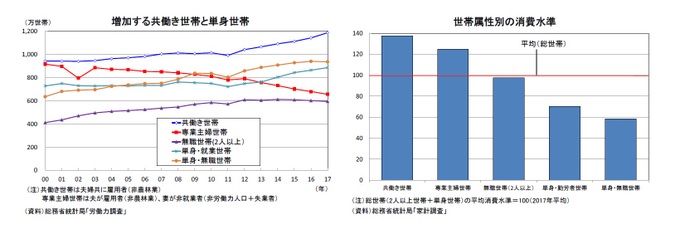

個人消費の先行きを考える上では、世帯属性の変化を見ることも重要である。最近の世帯属性の変化を見ると、まず2人以上世帯では、女性の就業率の上昇に伴い共働き世帯が増加する一方、専業主婦世帯が減少している。2000年時点では共働き世帯と専業主婦世帯はほぼ同数だったが、2017年には前者が後者の倍近い数となっている。また、未婚率の上昇や高齢化の進展を背景に単身世帯の増加が顕著となっており、総世帯に占める単身世帯の割合は2000年の28.8%から2017年には33.8%まで上昇している。

世帯属性毎の消費水準を確認すると、共働き世帯、専業主婦世帯の消費水準は総世帯(2人以上世帯+単身世帯)平均よりもそれぞれ38%、25%高く、共働き世帯の消費水準は専業主婦世帯よりも10%程度高い(2017年家計調査の数値)。共働き世帯は女性の雇用者所得の増加によって家計全体の可処分所得が専業主婦世帯よりも20%程度高く、このことが消費支出の増加をもたらしている。消費の内訳をみると、共働き世帯では、冷凍食品、惣菜、外食、携帯電話通信費などの「選択的支出」が共働き世帯よりも多いという特徴がある。一方、単身世帯の消費水準は総世帯平均よりも低く、単身・就業世帯で平均の70%、単身・無職世帯で58%となっている。

先行きも共働き世帯の増加、単身世帯の増加が続くと考えられるが、前者は世帯当たり消費水準の上昇要因、後者は世帯当たり消費水準の低下要因となる。ただし、マクロベースの消費水準を考える上では、世帯数の増減も考慮する必要がある。単身世帯の増加は世帯当たりの消費水準を低下させる一方で、世帯数の増加を通じてマクロベースの消費水準を押し上げるためである。

今回の予測では、単身世帯の増加による世帯当たりの消費水準の低下を、共働き世帯の増加による世帯当たりの消費水準の上昇、単身世帯を中心とした世帯数の増加が打ち消す形で、世帯構成の変化によるマクロベースの消費水準への影響はほぼニュートラルになると見込んだ。

(上振れる労働力人口)

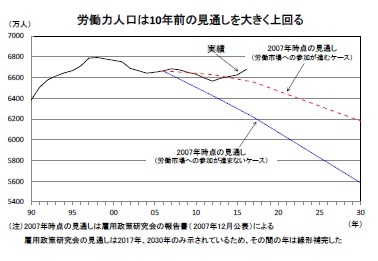

人口減少、少子高齢化が進む中、日本の労働力人口は減少傾向が続いてきたが、2013年からは5年連続で増加し、2018年も増加することが確実となっている。

団塊の世代(1947~49年生まれ)が2007年に60歳に到達することが意識され始めた2005年頃から、労働力人口の急減少が懸念されるようになった。約10年前の2007年12月に公表された厚生労働省の雇用政策研究会の報告書では、2017年の労働力人口は「労働市場への参加が進まないケース(男女別・年齢階級別の労働力率が2006年から変わらないと仮定)」で2006年と比べ400万人以上の減少、「労働市場への参加が進むケース」でも100万人程度の減少が見込まれていた。

しかし、実際の労働力人口は予想を大きく上回り、2017年には6720万人と2006年の6664万人から56万人の増加となった。「労働市場への参加が進まないケース」の見通しと比較すると2017年の労働力人口は約500万人も多い。さらに、当時はかなり楽観的とみられていた「労働市場への参加が進むケース」の見通しと比べても150万人程度上回っている。

しかし、実際の労働力人口は予想を大きく上回り、2017年には6720万人と2006年の6664万人から56万人の増加となった。「労働市場への参加が進まないケース」の見通しと比較すると2017年の労働力人口は約500万人も多い。さらに、当時はかなり楽観的とみられていた「労働市場への参加が進むケース」の見通しと比べても150万人程度上回っている。労働力人口が予想外に増加を続けている理由は3つある。

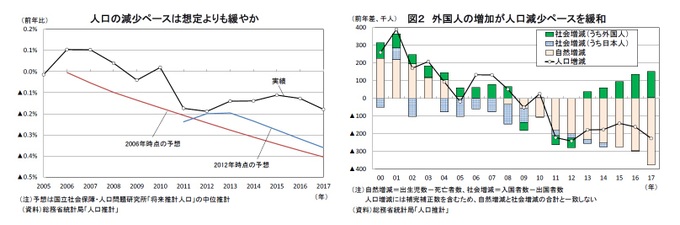

ひとつは人口の減少ペースが想定よりも小さいことである。日本の人口は2008年をピークに減少傾向が続いているが、減少ペースは今のところ年率▲0.1~▲0.2%程度にとどまっている。国立社会保障・人口問題研究所が5年毎に公表している「日本の将来推計人口」を振り返ってみると、約10年前の2006年時点では、2017年の人口減少ペースは年率▲0.4%程度が見込まれていた(中位推計、以下同じ)。しかし、実際には当時の想定に比べ死亡率が低めに推移していること、外国人居住者が予想以上に増えていることなどから、従来の想定よりも上振れている。人口増減の内訳をみると、自然増減(出生児数-死亡者数)は2008年から一貫して減少しており、2017年には減少幅が40万人近くまで拡大している。一方、2013年以降は社会増減(入国者数-出国者数)の増加幅が拡大していることが人口の減少ペースを緩和している。そのほとんどが外国人の入国超過によるもので、外国人の入国超過数は2016年、2017年と2年続けて10万人を超えている。

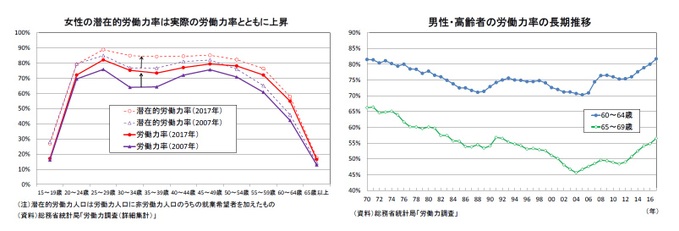

労働力人口の増加が続くもうひとつの理由は、女性と高齢者の労働力率が大幅に上昇していることである。女性については、出産から子育てを担う年齢層で落ち込む「M字カーブ」の底が大きく上昇していることが大きい。たとえば、2007年時点の女性の労働力率は30~34歳で64.0%、35~39歳で64.3%だったが、2017年にはそれぞれ75.2%、73.4%までそれぞれ10ポイント程度上昇した。男性については60歳以上の労働力率の上昇が著しい。たとえば、1970年代前半までは80%を超えていた60~64歳の労働力率は2005年には70.3%まで低下したが、2006年に65歳までの雇用確保措置を講じることが義務付けられた「改正高年齢者雇用安定法」が2006年に施行されたこともあり、その後大幅に上昇し、2016年には80%を超えた。また、65~69歳の労働力率も2004年の45.6%を底に上昇し、2017年には56.5%となった。

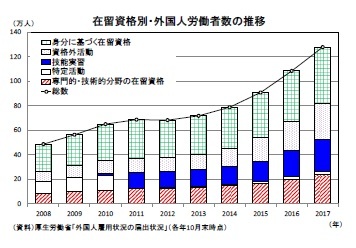

最後に、近年は外国人労働者が労働力人口を大きく押し上げている。厚生労働省の「外国人雇用状況の届出状況」によれば、2017年10月末時点の外国人労働者数は127.9万人となり、この調査が開始された2008年の48.6万人から約10年間で2.6倍に増加している。直近5年間の雇用者数増加の2割は外国人労働者の増加によるもので、深刻化する人手不足の緩和に一定の役割を果たしている。

最後に、近年は外国人労働者が労働力人口を大きく押し上げている。厚生労働省の「外国人雇用状況の届出状況」によれば、2017年10月末時点の外国人労働者数は127.9万人となり、この調査が開始された2008年の48.6万人から約10年間で2.6倍に増加している。直近5年間の雇用者数増加の2割は外国人労働者の増加によるもので、深刻化する人手不足の緩和に一定の役割を果たしている。政府は新たな在留資格の創設によって外国人材の受け入れを拡大する方針としているため、外国人労働力の増加ペースは今後さらに加速する公算が大きい。

先行きについては、人口減少ペースの加速、さらなる高齢化の進展が見込まれるが、女性、高齢者の労働力率を引き上げることにより、労働力人口の大幅減少を回避することは可能だ。

近年、女性の労働力率は大幅に上昇しているが、注目されるのは労働力率の上昇とともに就業希望の非労働力人口を加えた潜在的労働力率も上昇している点である。このことは現時点の潜在的労働力率が天井ではなく、育児と労働の両立が可能となるような環境整備を進めることにより、女性の労働力率のさらなる引き上げが可能であることを示している。また、男性については25~59歳の労働力率が現時点で90%台となっているため上昇余地は小さいが、60歳以上ではさらに引き上げることが可能だ。

今回の見通しでは、女性は30~59歳の労働力率が70%台から80%台まで上昇、男性は60歳代の労働力率が現在よりも10ポイント強上昇(60~64歳:81.7%(2017年)→92.9%(2028年)、65~69歳:56.5%(2017年)→70.7%(2028年))することを想定した。2017年時点の男女別・年齢階級別の労働力率が今後変わらないと仮定すると、2028年の労働力人口は2017年よりも約500万人減少する(年平均で▲0.7%の減少)が、高齢者、女性の労働力率上昇、外国人労働者の増加を見込み、2028年の労働力人口は2017年とほぼ同水準を維持するとした。

(2018年10月12日「Weekly エコノミスト・レター」)

このレポートの関連カテゴリ

関連レポート

- 中期経済見通し(2017~2027年度)

- 2018・2019年度経済見通し-18年4-6月期GDP2次速報後改定

- 米国経済の見通し-減税、拡張的な財政政策などから当面は堅調見通しも、通商政策や中間選挙動向が不安要因

- 欧州経済見通し-景気拡大持続でも内憂外患

- 中国経済見通し-18年下期は6.3%前後へ減速、米中貿易戦争が激化すればさらなる下振れも

- 【アジア・新興国】東南アジアの経済見通し~貿易摩擦の過熱で下振れリスクが強まるも、底堅い成長を維持

- インド経済見通し~公共投資と農村部の回復で7%台半ばの成長を維持

- オーストラリア経済の見通し-1-3月期GDPは前期比1.0%増。18年以降は成長が加速

- ブラジル経済の見通し-4-6月期GDPは停滞感が見られる。18年は低成長が続く見通し

- ロシア経済の見通し-1-3月期GDPは前年比1.3%増。当面は1%台の低成長が継続と予想

経済研究部

経済研究部

経済研究部のレポート

| 日付 | タイトル | 執筆者 | 媒体 |

|---|---|---|---|

| 2025/10/10 | 中期経済見通し(2025~2035年度) | 経済研究部 | Weekly エコノミスト・レター |

| 2024/10/11 | 中期経済見通し(2024~2034年度) | 経済研究部 | Weekly エコノミスト・レター |

| 2023/10/12 | 中期経済見通し(2023~2033年度) | 経済研究部 | Weekly エコノミスト・レター |

| 2022/12/20 | Medium-Term Economic Outlook (FY2022 to FY2032)(October 2022) | 経済研究部 | Weekly エコノミスト・レター |

新着記事

-

2025年11月04日

今週のレポート・コラムまとめ【10/28-10/31発行分】 -

2025年10月31日

交流を広げるだけでは届かない-関係人口・二地域居住に求められる「心の安全・安心」と今後の道筋 -

2025年10月31日

ECB政策理事会-3会合連続となる全会一致の据え置き決定 -

2025年10月31日

2025年7-9月期の実質GDP~前期比▲0.7%(年率▲2.7%)を予測~ -

2025年10月31日

保険型投資商品の特徴を理解すること(欧州)-欧州保険協会の解説文書

お知らせ

-

2025年07月01日

News Release

-

2025年06月06日

News Release

-

2025年04月02日

News Release

【中期経済見通し(2018~2028年度)】【シンクタンク】ニッセイ基礎研究所は、保険・年金・社会保障、経済・金融・不動産、暮らし・高齢社会、経営・ビジネスなどの各専門領域の研究員を抱え、様々な情報提供を行っています。

中期経済見通し(2018~2028年度)のレポート Topへ

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!