- シンクタンクならニッセイ基礎研究所 >

- 暮らし >

- 人口動態 >

- データで見る「東京一極集中」東京と地方の人口の動きを探る(上・流入編)-地方の人口流出は阻止されるのか-

データで見る「東京一極集中」東京と地方の人口の動きを探る(上・流入編)-地方の人口流出は阻止されるのか-

生活研究部 人口動態シニアリサーチャー 天野 馨南子

文字サイズ

- 小

- 中

- 大

1――はじめに-2015年ベース「地域人口推計結果」は何を伝えたのか

日本最大のそのデータをもとに将来人口推計が行われ、今年の3月には、2015年の結果をもとにエリア別の地域人口推計が発表された。

筆者が最も注目したのは2015年単年度の結果ではない。2010年の調査からの「変化」である。2015年の結果が今年発表される前、メディアから「また一層、日本全国各地で人口減少が深刻になるんでしょうね」との問い合わせを受けていた。

そうではない、と即座に回答した。

ここ何年も人口の動きを調査してきて感じていた「東京への地方からの民族移動の加速化」。

少子化対策の研究からも、東京においては子どもが増え続けているデータが示され、「前回推計結果とは異なり、30年後も東京都だけは人口が減らない、という結果に転じると思います。そして、東京が減らない分、地方は人口減少が加速するという結果でしょう」と回答した。

発表された2015年の地域人口推計結果では、予想通り前回2010年結果と異なり、東京都だけが30年後も人口が減らない、という結果に変化していた。

2015年から30年後の2045年、全国ベースでは83.7%に人口が減少するが、東京都は100.7%との推計結果であった。

前回の結果と比べた推計結果の違いは、「全エリアではなく、東京都だけが人口減少を長期的に逃れることになった」である。

2010年ベース結果では30年後、総人口が83.8%となり、東京都も93.5%に減少するとの推計であったので、全人口の減り方はほぼ変わらないものの、5年間のうちに、東京都の人口の減り方推計が変化を遂げたことがわかる。

そしてこれはその分、東京都以外の人口減少が大きくなる、という意味でもある。

つまり、「東京一極集中」が5年間の間に、ますます強まったのである。

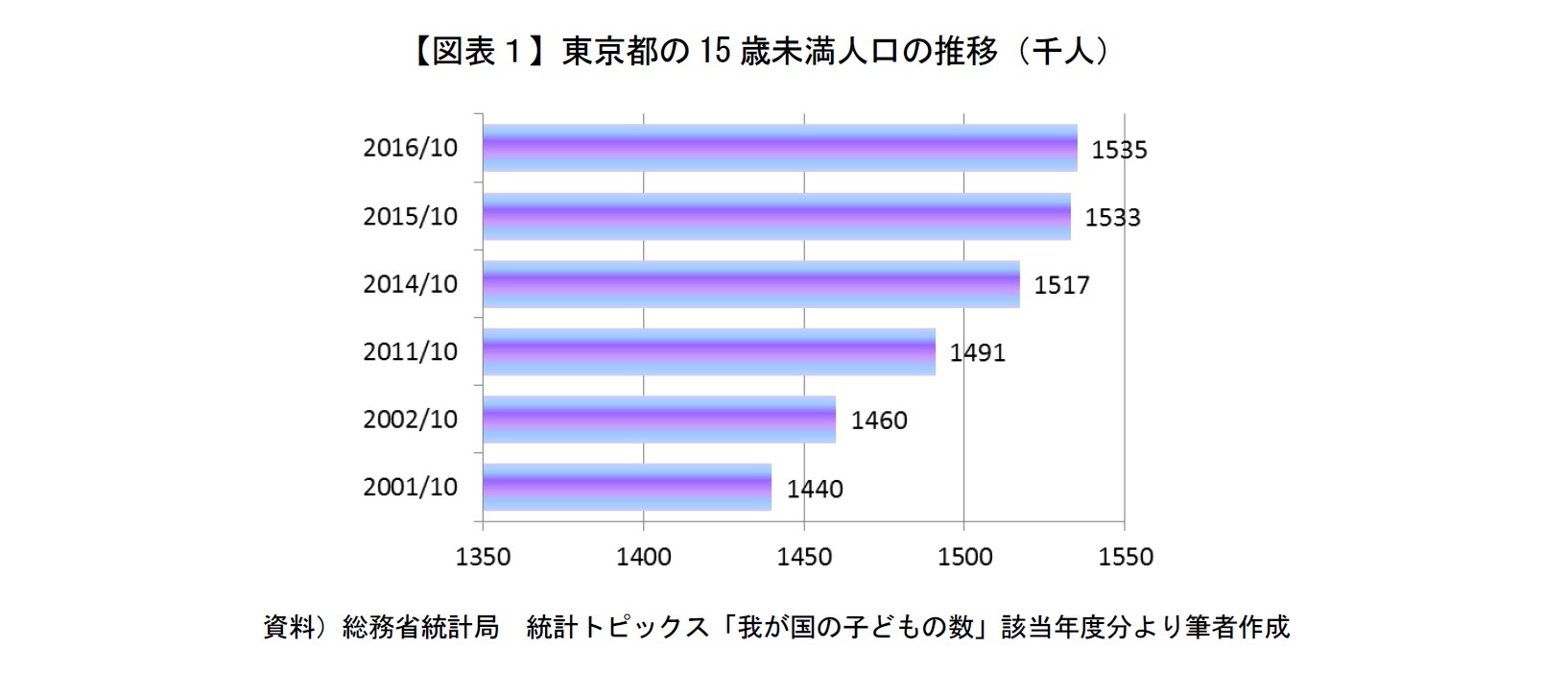

47都道府県中、最低出生率をまい進しながらも、毎年産まれる子どもの出生数をここ15年でみていまだ減らすことがない東京都(図表1)。

いくらエリア出生率が上がっていても、母数となるエリアのカップル数(主に女性ではあるが)そのものが減少している状況下では注意が必要である。それはエリアに残った限られた人数の女性がフル稼働して出産する状況が生み出す「縮小均衡の出生率上昇」でしかない。

1万カップルから平均1.5人生まれれば、産まれる赤ちゃんは1.5万人。しかし、7千カップルから平均2人の赤ちゃんが生まれても、1.4万人である。「カップルの母数規模」は出生数に大きく影響する。出生率をあげるのは容易ではないが、個人のエリア移動は容易に起こりうるからである。

したがって、東京都への継続的な人口のエリア移動の結果として、彼らの次世代である東京都の子どもが増えている、という状況が現出しているのである。

ここであらためて、本稿の前提となっている国の地域人口推計の推計方法を紹介しておきたい。

国立社会保障・人口問題研究所(以下、社人研)の「日本の地域別将来推計人口」によれば、2015年からの30年間の人口推計に「コーホート要因法」が用いられている。

推計方法を非常に簡単に説明すると(分析の詳細は元資料を確認されたい)、各エリアの

1)基準人口: 2015年国勢調査結果

2)将来生残率: 将来推定時点で生き残り率(死亡率の逆)

3)将来移動率: 2010年~2015年に観察されたエリア間人口移動をベース

4)将来子ども女性比: 将来推定時点でのエリアの女性と子どもの比率

5)0-4歳性比: 4)について将来、推計時点の子ども女性比を算出するために使用

が推計に使用される(既存のエリア出生率は使用されない。エリアを細分化すると年毎の変動が大きくなるためである。その代わりに4)5)を使用して測定する)。

つまり、このコーホート要因法の計算基準からは、エリアの将来推計人口結果を良好(人口減を少なくする)には、

2)において、エリア生残率を上げる(エリアの死亡率を下げる・本レポートではカバーしない)

3)において、エリアの人口社会純増(エリアへの流入―エリアからの流出)を高める

4)において、エリアの女性割合、子ども割合を高める

ことが必要となる。

以上は推計結果の話であるが、推計の前提となる各年のエリアの人口は、2つの要因で増減する。

1つは「自然増減」であり、エリアの年間出生数から年間死亡数を引いたものである。もう1つは「社会増減」で、エリアへの年間流入数からエリアからの年間流出数を引いたものである。

先述の地域人口推計の3)は、まさにこの「社会増減」をもとに推計される数値である。

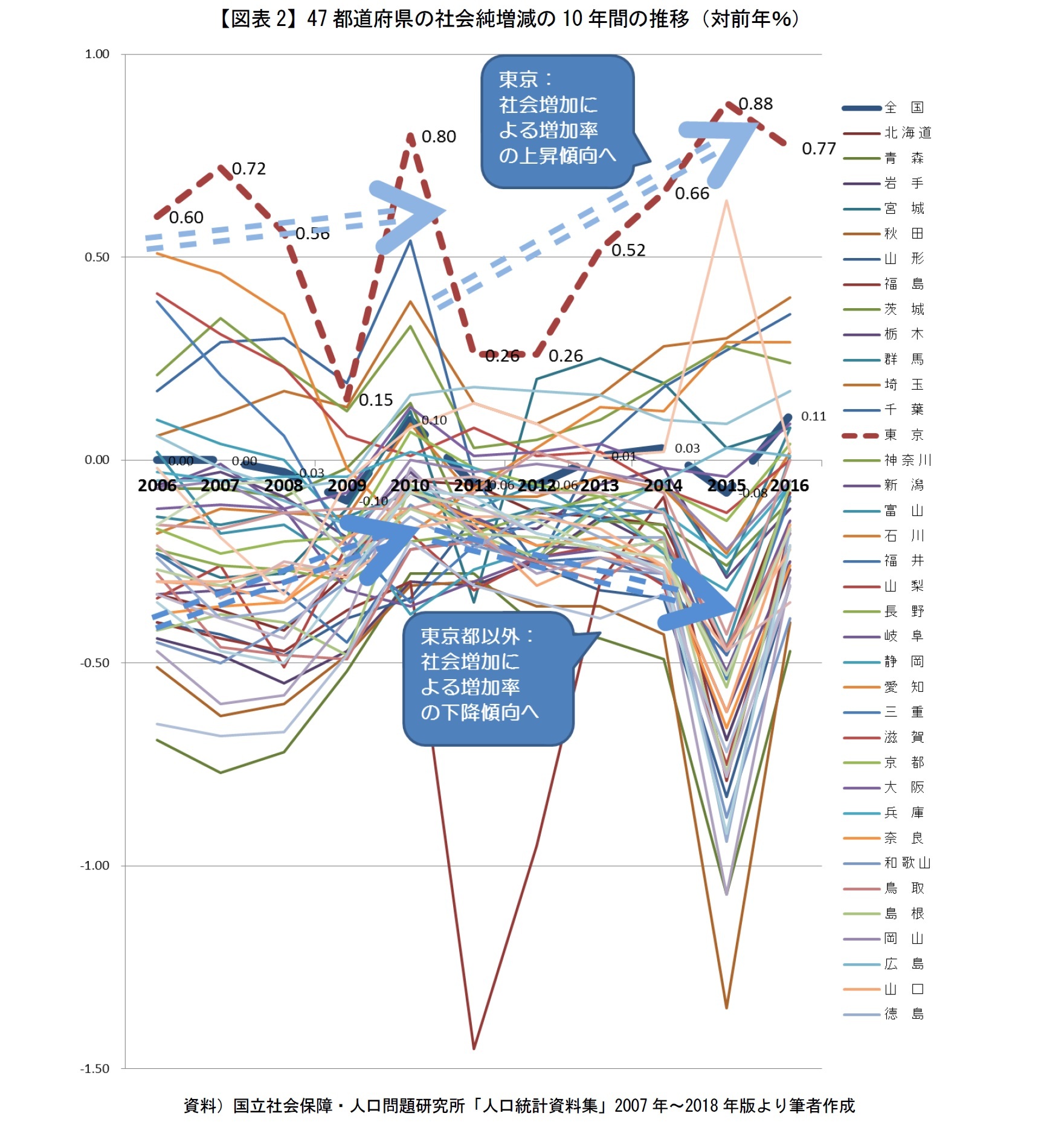

そこで、47都道府県の対前年社会増減(前年に比してどれくらい転居によってエリアの人口が増減したのか)の対前年増減率の推移を社人研のデータから示したものが次表である(図表2)。

出典データから社会増減が入手可能な2006年以降、2016年までの社会増減推移をみると、東京都が社会増減において、11年間連続で対前年プラス(純増)で推移していることがわかる。

つまり、毎年、その前年よりもさらに多くの人口を東京都に呼び込んでいることが示されている。

また、2012年以降、その社会純増率は急上昇傾向を見せ、今回の地域人口推計の元となった2010年~2015年時点の東京都における社会増加による人口増加が、その前の推計前提の期間(2005年~2010年)に比べて上昇(逓増)傾向で算出されていることがうかがえる。

その一方で、東京都以外の大半のエリアが2010~2015年の同期間の社会純減悪化(逓減)傾向が見えている。

しかし、いくら待機児童問題を中心とする保育問題、「子育て」支援に取り組んでも、自らのエリアの人口は東京都とは反対に減るばかりであった。

これに関して地方は、出生率上昇効果を打ち消す方向に作用する「東京とは対照的な人口母数減少の事実」を受け止めなければならないだろう。

地域人口推計からは中長期的には東京都の人口繁栄の陰にシュリンクしつつある地方の様子が示されている(図表2)。

そこで本稿では、2回に分けてオープンデータベースで最新の2017年(平成29年)における東京都とその他の46道府県の人口の移動状況を明らかにし、「最新の人口移動の様子」によって人口移動に関する思い込みや印象論を排除するとともに、そこから何がみえてきたのかを考察してみたい。

1回目(上)は東京都への人口流入状況を考察することとする。

(2018年08月06日「基礎研レポート」)

このレポートの関連カテゴリ

関連レポート

- 2つの出生力推移データが示す日本の「次世代育成力」課題の誤解-少子化社会データ再考:スルーされ続けた次世代育成の3ステップ構造-

- 「多子化する東京都」-少子化データを読む-大都会型子ども政策に、エリア少子化政策を重ねる危険性(1)

- 消え行く日本の子ども-人口減少(少子化)データを読む-わずか半世紀たたず、半減へ

- データ分析結果が示す「大都市・東京都の出生率支配要因」とは-少子化対策・印象論合戦に終止符をうつために-

- データで見る「東京一極集中」東京と地方の人口の動きを探る(下・流出編)-人口デッドエンド化する東京の姿-

- データで見る「エリア出生率比較」政策の落とし穴-超少子化社会データ解説-エリアKGI/KPIは「出生率」ではなく「子ども人口実数」

03-3512-1878

- プロフィール

1995年:日本生命保険相互会社 入社

1999年:株式会社ニッセイ基礎研究所 出向

【委員歴/ご依頼順(現職優先)】

1.政府

・【総務省統計局】

「令和7年国勢調査有識者会議」構成員(2021年~)

・【こども家庭庁】

「若い世代視点からのライフデザインに関する検討会」構成員(2025年度)

「若い世代の描くライフデザインや出会いを考えるワーキンググループ」構成員(2024~2025年度)

「令和5年度「地域少子化対策に関する調査事業」委員会委員」(2023年度)

・【内閣府特命担当大臣(少子化対策)主宰】

「少子化社会対策大綱の推進に関する検討会」構成員(2021年~2022年)

「結婚の希望を叶える環境整備に向けた企業・団体等の取組に関する検討会」構成メンバー(2016年)

・【内閣府男女共同参画局】

「人生100年時代の結婚と家族に関する研究会」構成員(2021年~2022年)

・【内閣府】

「令和3年度結婚支援ボランティア等育成モデルプログラム開発調査 企画委員会 委員」(内閣府委託事業)(2021年~2022年)

「地域少子化対策重点推進交付金」事業選定審査員(2017年~2018年)

「地域少子化対策強化事業の調査研究・効果検証と優良事例調査 企画・分析会議委員(2016年~2017年)

2.自治体

・【富山県】

「県政エグゼクティブアドバイザー」(2023年~)

「富山県子育て支援・少子化対策県民会議 委員」(2022年~)

「富山県成長戦略会議真の幸せ(ウェルビーイング)戦略プロジェクトチーム 少子化対策・子育て支援専門部会委員」(2022年)

・【高知県】

「元気な未来創造戦略推進委員会 委員」(2024年度~)

「中山間地域再興ビジョン検討委員会 委員」(2023年度)

・【三重県】

「人口減少対策有識者会議 有識者委員」(2023年度~)

・【愛知県豊田市】

「豊田市総合計画推進会議 有識者委員」(2025年度~)

・【石川県】

「少子化対策アドバイザー」(2023年度)

・【長野県伊那市】

「伊那市新産業技術推進協議会委員/分野:全般」(2020年~2021年)

・【佐賀県健康福祉部男女参画・こども局こども未来課】

「子育てし大県“さが”データ活用アドバイザー」(2021年)

・【愛媛県松山市】

「まつやま人口減少対策推進会議」専門部会・結婚支援ビッグデータ・オープンデータ活用研究会メンバー(2017年度~2018年度)

3.民間団体

・【東京商工会議所】

東京における少子化対策専門委員会 学識者委員(2023年~)

・【愛媛県法人会連合会】

えひめ結婚支援センターアドバイザー委員(2016年度~)

・【公益財団法人東北活性化研究センター】

「人口の社会減と女性の定着」に関する情報発信/普及啓発検討委員会 委員長(2021年~)

「人口の社会減と女性の定着」に関する意識調査/検討委員会 委員長(2020年~2021年)

・【中外製薬株式会社】

「ヒト由来試料を用いた研究に関する倫理委員会(通称:研究倫理委員会) 委員」(2020年~)

・【主宰研究会】

地方女性活性化研究会(2020年~)

日本証券アナリスト協会 認定アナリスト(CMA)

日本労務学会 会員

日本性差医学・医療学会 会員

日本保険学会 会員

性差医療情報ネットワーク 会員

JADPメンタル心理カウンセラー

JADP上級心理カウンセラー

天野 馨南子のレポート

| 日付 | タイトル | 執筆者 | 媒体 |

|---|---|---|---|

| 2025/10/20 | 縮小を続ける夫婦の年齢差-平均3歳差は「第二次世界大戦直後」という事実 | 天野 馨南子 | 研究員の眼 |

| 2025/09/22 | 【少子化対策データ考】コロナ時の若年移動抑制で大阪府が非少子化1位へ | 天野 馨南子 | 基礎研レター |

| 2025/09/01 | 【少子化対策データ考】若者の2人に1人は「両親が羨ましくない」未婚化ニッポンの姿 | 天野 馨南子 | 基礎研レター |

| 2025/07/09 | 「専業主婦世帯」理想は、若年男女の5%未満 【脱・中高年民主主義】大人気就職エリア、東京在勤若者の理想のライフコースとは? | 天野 馨南子 | 基礎研レター |

新着記事

-

2025年11月04日

今週のレポート・コラムまとめ【10/28-10/31発行分】 -

2025年10月31日

交流を広げるだけでは届かない-関係人口・二地域居住に求められる「心の安全・安心」と今後の道筋 -

2025年10月31日

ECB政策理事会-3会合連続となる全会一致の据え置き決定 -

2025年10月31日

2025年7-9月期の実質GDP~前期比▲0.7%(年率▲2.7%)を予測~ -

2025年10月31日

保険型投資商品の特徴を理解すること(欧州)-欧州保険協会の解説文書

お知らせ

-

2025年07月01日

News Release

-

2025年06月06日

News Release

-

2025年04月02日

News Release

【データで見る「東京一極集中」東京と地方の人口の動きを探る(上・流入編)-地方の人口流出は阻止されるのか-】【シンクタンク】ニッセイ基礎研究所は、保険・年金・社会保障、経済・金融・不動産、暮らし・高齢社会、経営・ビジネスなどの各専門領域の研究員を抱え、様々な情報提供を行っています。

データで見る「東京一極集中」東京と地方の人口の動きを探る(上・流入編)-地方の人口流出は阻止されるのか-のレポート Topへ

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!