- シンクタンクならニッセイ基礎研究所 >

- 年金 >

- 年金資産運用 >

- 資産が枯渇しない生活水準を考える-適正支出に対するアドバイス力強化に期待する

資産が枯渇しない生活水準を考える-適正支出に対するアドバイス力強化に期待する

金融研究部 主任研究員・年金総合リサーチセンター・ジェロントロジー推進室・サステナビリティ投資推進室兼任 高岡 和佳子

このレポートの関連カテゴリ

文字サイズ

- 小

- 中

- 大

1――資産取り崩し段階にある人の要は適正支出

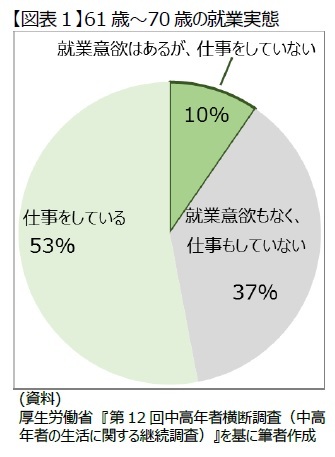

一方、資産取り崩し段階にある人はどうだろうか。iDeCoは利用できないし、積立NISAも活用しづらい。非課税保有期間が5年のNISA(以下、通常NISA)は利用できるが、投資対象は元本割れリスクのある商品に限られる(積立NISAも同じ)。保有期間がさほど長くないことから、通常NISAを利用する際には、各人のリスク許容度に照らして適切な範囲にとどめる必要がある。一般に、リスク許容度は年齢が高いほど低く、資産総額が多いほど高い。資産取り崩し段階にある人の中で通常NISAのメリットを享受できるのは、元本割れリスクに耐えうるほど十分な資産を保有する一部の富裕層に限られる。インターネット上で、老後の生活資金に不安があるなら、定年後も働いた方が良いといった情報をよく目にするが、就業希望者全てが働けるわけでもない。61歳~70歳の人を対象とした調査によると、就業意欲はあるが、仕事をしていない人が10%いる(図表1)。体力や病気などを理由に、就業意欲を失った人も勘案すると、老後の生活資金に不安があっても働けない人は少なくないだろう。資産残高に影響する要素は収入、支出、運用の3つしかない。リスクを取って高い収益率を目指せるほどの資産を持たず、かつ働けない人にとって、制御可能な要素は支出に限られる。

一方、資産取り崩し段階にある人はどうだろうか。iDeCoは利用できないし、積立NISAも活用しづらい。非課税保有期間が5年のNISA(以下、通常NISA)は利用できるが、投資対象は元本割れリスクのある商品に限られる(積立NISAも同じ)。保有期間がさほど長くないことから、通常NISAを利用する際には、各人のリスク許容度に照らして適切な範囲にとどめる必要がある。一般に、リスク許容度は年齢が高いほど低く、資産総額が多いほど高い。資産取り崩し段階にある人の中で通常NISAのメリットを享受できるのは、元本割れリスクに耐えうるほど十分な資産を保有する一部の富裕層に限られる。インターネット上で、老後の生活資金に不安があるなら、定年後も働いた方が良いといった情報をよく目にするが、就業希望者全てが働けるわけでもない。61歳~70歳の人を対象とした調査によると、就業意欲はあるが、仕事をしていない人が10%いる(図表1)。体力や病気などを理由に、就業意欲を失った人も勘案すると、老後の生活資金に不安があっても働けない人は少なくないだろう。資産残高に影響する要素は収入、支出、運用の3つしかない。リスクを取って高い収益率を目指せるほどの資産を持たず、かつ働けない人にとって、制御可能な要素は支出に限られる。しかし、資産運用に関する情報やサービスに比べて、支出に関する情報やサービスは質・量ともに不十分だ。もちろん、インターネット上に出回る、年齢別平均支出額や節約術などの情報にも価値はある。しかし制御可能な要素が支出に限られている人にとっては、現在の保有資産や年金受給額に照らして、適正な支出の水準やその算出方法の方が重要だ。保有資産が少なければ、同年代の平均支出額と同じ支出を続けると、いずれ資産が底をつく可能性が高い。適正な水準が分からなければ、どれほど節約すれば良いかも分からない。

そこで、今回は、老後の生活資金に不安がある標準的な夫婦を前提に、資産が枯渇する可能性を抑えた上で、ゆとりのある生活を送るための適正支出金額を算出する方法を検討する。

2――夫に先立たれると、妻の生活水準が落ちる

1|妻は夫より6年長生きする

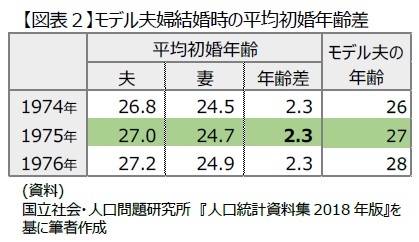

1|妻は夫より6年長生きする人口動態統計から類推するとモデル夫が結婚したのは、1975年頃だ(図表2)。当時の平均年齢差は2.3歳であることから、今回はモデル夫の妻(以下、モデル妻)は68歳(1950年生まれ)とする。ただ、当時は、夫が4歳以上年上の結婚が占める割合が全体の3分の1を占めていた(図表3)。今回の想定以上に、妻が夫より長生きする夫婦が相当数いることにも注意が必要である。

次に、モデル夫婦の平均余命差を調べる。第22回生命表(完全生命表)によると、70歳男性の平均余命が15.59年、対する68歳女性の平均余命が21.59年である。このことから、夫が亡くなった後の生活は6 .00年もある。

2|夫の死亡後の年金受給額が減少する

2|夫の死亡後の年金受給額が減少する公的年金は、日本国内の全居住者を対象とした国民年金と、被雇用者を対象とした厚生年金からなる。公的年金のほかに、企業によっては従業員を対象とした企業年金や、個人が任意で入る個人年金もあるが、本稿では公的年金のみ受給する場合を考える。

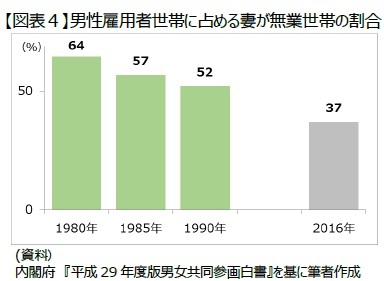

モデル夫婦の場合、妻は厚生年金を受給できない可能性が高い。受給できても少額だ。というのも、共働き世帯が主流の近年と異なり、モデル夫婦が結婚した頃は、専業主婦世帯が主流であった。結婚当初ではなく結婚5年後1980年のデータではあるが、いわゆる専業主婦世帯が全体の64%を占める(図表4)。1980年から10年間で、専業主婦家庭の割合は52%にまで低下している。40歳になり子育てが一段落したモデル妻は、仕事を再開したかもしれない。しかし、1990年において、35歳~44歳の女性雇用者に占める非正規雇用者の割合は49.5%であった(『第1回非正規雇用労働者の能力開発抜本強化に関する検討会資料』より)。今でこそ、一定の条件を満たせば週20時間以上働く人も厚生年金保険の加入対象だが、当時加入するには週30時間以上働く必要があった。つまり、モデル妻の厚生年金保険加入期間は、たかだか結婚前の数年間だけの可能性が高い。加えて、モデル夫婦が結婚した当時は、退職時にこれまでの加入実績を帳消しにする代わりに、脱退手当金を受け取れた。退職時に脱退手当金を受け取っていれば、厚生年金は受給できない。

1 妻の厚生年金月額が夫の厚生年金月額の半分以下の場合

3|夫の死亡後の妻の収入は本当に十分か?

3|夫の死亡後の妻の収入は本当に十分か?総務省『家計調査結果(平成29年)』によると、65歳以上女性の単身世帯の1ヶ月間の消費支出は14万7千円程度である。モデル夫が亡くなった後に、モデル妻が受け取る年金月額と一致する。しかし、これをもって、夫が亡くなった後も収入は十分であると判断すべきではない。

まず、相対貧困率やジニ係数の算出の際には等価可処分所得が利用される。等価可処分所得とは、可処分所得を世帯員数の平方根で割った値のことで、世帯の生活水準を表すものである。この考え方に基づけば、夫生存中と同じ生活水準を維持するには、夫生存中の所得の70%程度の所得が必要だ。しかし、先に記したとおり、モデル夫が亡くなった後の年金受給額は、モデル夫生存中の夫婦の受給額合計の60%程度にとどまる。

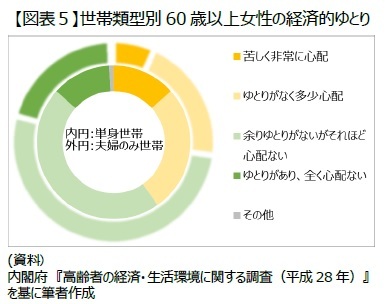

また、65歳以上女性の単身世帯の1ヶ月間の消費支出は14万7千円程度に対し、年齢や性別を限定しない単身世帯全体の1ヶ月間の消費支出は16万1千円程度である。夫の死亡後の収入減少に合わせて、妻が支出を抑えていると解釈する方が適切ではないだろうか。もちろん、年金受給額に合わせて支出を抑えているのは、夫の死亡後に限った話ではない。しかし、内閣府『高齢者の経済・生活環境に関する調査(平成28年)』によると、夫婦のみ世帯の女性より単身世帯の女性の方が、ゆとりがないと感じている割合が高い(図表5)。

(2018年05月08日「基礎研レポート」)

このレポートの関連カテゴリ

03-3512-1851

- 【職歴】

1999年 日本生命保険相互会社入社

2006年 ニッセイ基礎研究所へ

2017年4月より現職

【加入団体等】

・日本証券アナリスト協会検定会員

高岡 和佳子のレポート

| 日付 | タイトル | 執筆者 | 媒体 |

|---|---|---|---|

| 2025/07/03 | 国内企業年金が好むオルタナティブ投資 | 高岡 和佳子 | ニッセイ年金ストラテジー |

| 2025/06/30 | 食品ロス削減情報の比較可能性-何のための情報開示か? | 高岡 和佳子 | 基礎研レター |

| 2025/04/30 | ふるさと納税のピットフォール-発生原因と望まれる改良 | 高岡 和佳子 | 基礎研レポート |

| 2025/04/03 | 税制改正でふるさと納税額はどうなる? | 高岡 和佳子 | 研究員の眼 |

新着記事

-

2025年10月17日

EUの金融システムのリスクと脆弱性(2025秋)-欧州の3つの金融監督当局の合同委員会報告書 -

2025年10月17日

日本における「老衰死」増加の背景 -

2025年10月17日

選択と責任──消費社会の二重構造(1)-欲望について考える(2) -

2025年10月17日

首都圏の中古マンション価格~隣接する行政区単位での価格差は?~ -

2025年10月17日

「SDGs疲れ」のその先へ-2015年9月国連採択から10年、2030年に向け問われる「実装力」

レポート紹介

-

研究領域

-

経済

-

金融・為替

-

資産運用・資産形成

-

年金

-

社会保障制度

-

保険

-

不動産

-

経営・ビジネス

-

暮らし

-

ジェロントロジー(高齢社会総合研究)

-

医療・介護・健康・ヘルスケア

-

政策提言

-

-

注目テーマ・キーワード

-

統計・指標・重要イベント

-

媒体

- アクセスランキング

お知らせ

-

2025年07月01日

News Release

-

2025年06月06日

News Release

-

2025年04月02日

News Release

【資産が枯渇しない生活水準を考える-適正支出に対するアドバイス力強化に期待する】【シンクタンク】ニッセイ基礎研究所は、保険・年金・社会保障、経済・金融・不動産、暮らし・高齢社会、経営・ビジネスなどの各専門領域の研究員を抱え、様々な情報提供を行っています。

資産が枯渇しない生活水準を考える-適正支出に対するアドバイス力強化に期待するのレポート Topへ

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!