- シンクタンクならニッセイ基礎研究所 >

- 経済 >

- 労働市場 >

- 雇用の不安定化が続く日韓-非正規職の問題をどう解決すればいいだろうか-

雇用の不安定化が続く日韓-非正規職の問題をどう解決すればいいだろうか-

生活研究部 上席研究員・ヘルスケアリサーチセンター・ジェロントロジー推進室兼任 金 明中

文字サイズ

- 小

- 中

- 大

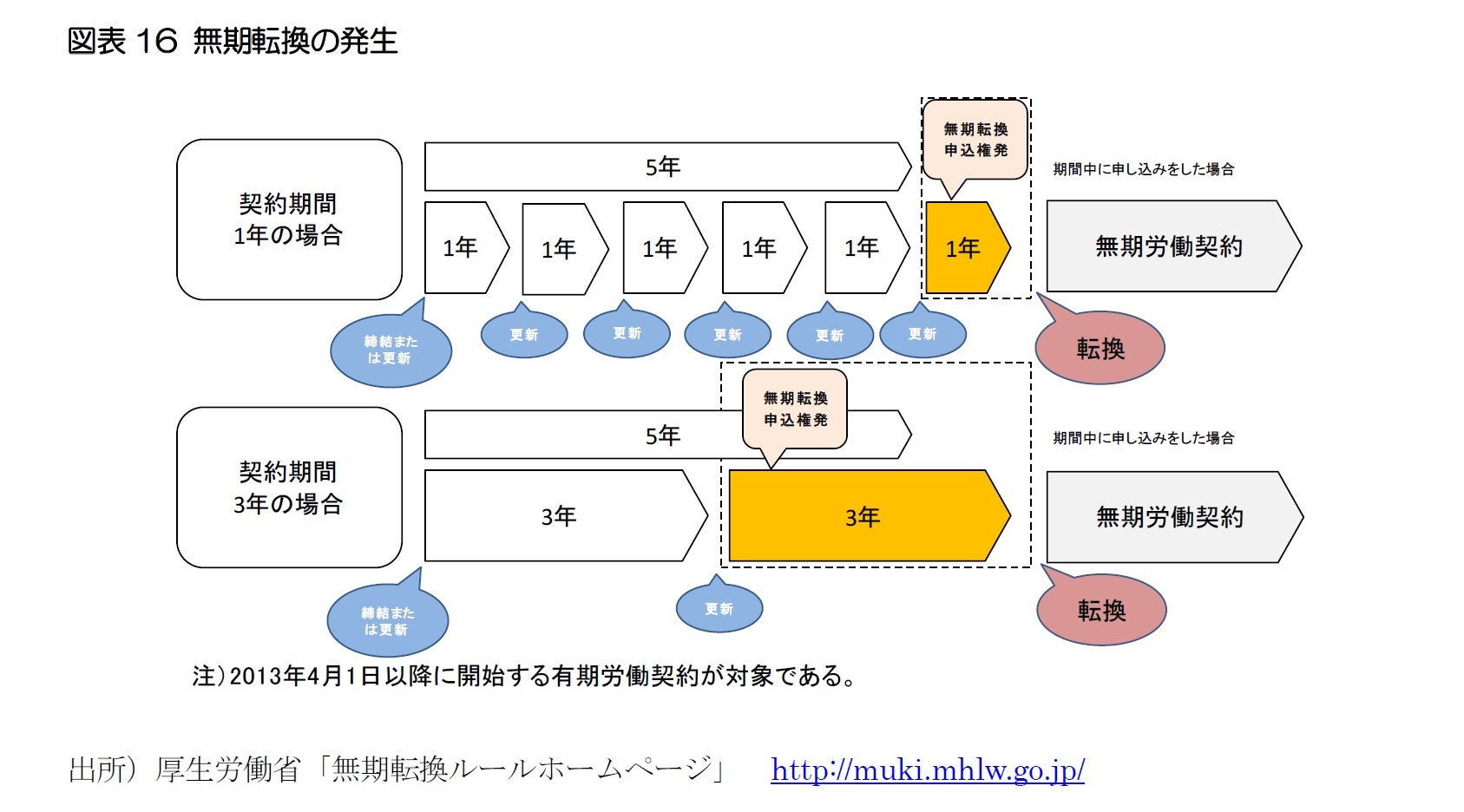

上述した通りに、日本でも2018年4月から「無期転換ルール」が適用される。日本における「無期転換ルール」は、2008年のリーマン・ショック後、有期の労働者が契約を打ち切られる「雇い止め」が社会問題化し、民主党政権下の2012年8月に成立、2013年4月に施行された。無期転換ルールとは、「有期労働契約が5年を超えて反復更新された場合は、パートやアルバイトなど雇用期間が定められている有期契約労働者の申し込みにより、期間の定めのない労働契約(無期労働契約)に転換できるルール」である 。労働契約法18条1項では、有期労働契約の期間の定めのない労働契約への転換について次のように記述している。

※労働契約法18条1項

「同一の使用者との間で締結された二以上の有期労働契約(契約期間の始期の到来前のものを除く。以下この条において同じ。)の契約期間を通算した期間(次項において「通算契約期間」という。)が五年を超える労働者が、当該使用者に対し、現に締結している有期労働契約の契約期間が満了する日までの間に、当該満了する日の翌日から労務が提供される期間の定めのない労働契約の締結の申込みをしたときは、使用者は当該申込みを承諾したものとみなす。この場合において、当該申込みに係る期間の定めのない労働契約の内容である労働条件は、現に締結している有期労働契約の内容である労働条件(契約期間を除く。)と同一の労働条件(当該労働条件(契約期間を除く。)について別段の定めがある部分を除く。)とする。」。無期転換ルールへの対応が求められるのは、一般に、パートタイマー、アルバイト、契約社員、準社員、メイト社員などと呼ばれている非正規職を中心とする有期契約労働者である。派遣社員の場合は、派遣元の企業に無期転換への対応が要求される。

日本政府が無期転換ルールを実施する趣旨は、有期雇用契約を繰り返して更新して労働者を長期にわたって雇用するという有期雇用契約の濫用を防ぐことと、それにより有期契約労働者の雇用を保障することである。契約期間が1年の場合、5回目の更新後の1年間に、契約期間が3年の場合、1回目の更新後の3年間に無期転換の申込権が発生する。申し込みの方法は、特別な規定がなく、書面でも口頭でも有効である。但し、上述した韓国と異なり、自動的に無期契約に転換するわけではなく、労働者本人からの申し込みの必要があり、申込時の有期労働契約が終了する日の翌日から、無期労働契約が始まる。

労働者にとって無期転換のメリットは何よりも雇用が保障されることであるだろう。一方、企業における無期転換のメリットは、会社の実務や事情等に精通する無期契約労働者を比較的容易に獲得できることと、長期的な人材活用戦略を立てやすくなることである。しかしながら、無期契約労働者になったとしても、給与や待遇水準がアップするという保障はない。基本的には給与や待遇は直前の有期労働契約における労働条件がそのまま引き継がれることになる。労働契約法第20条では、「有期労働契約を締結している労働者の労働契約の内容である労働条件が、期間の定めがあることにより同一の使用者と期間の定めのない労働契約を締結している労働者の労働契約の内容である労働条件と相違する場合においては、当該労働条件の相違は、労働者の業務の内容及び当該業務に伴う責任の程度(以下この条において「職務の内容」という。)、当該職務の内容及び配置の変更の範囲その他の事情を考慮して、不合理と認められるものであってはならない。」と有期契約労働者と無期契約労働者の間に処遇水準に不合理な差異があってはならないと規定しているものの、正社員と無期契約労働者の間の差については言及していない。このまま放置しておくと、正社員と無期契約労働者の間の処遇水準の差が広がる可能性が高い。

では、韓国のように雇い止めは起きないだろうか。実は、日本においてもすでに雇い止めの問題があちこちで発生している。その一つの事例が、東京大学の「東大ルール」である。

東京大学は、2004年に法人化した際、有期雇用職員を最長5年で雇い止めにする、いわゆる「東大ルール」を設定した。このルールにより5年勤務した後には、少なくとも3カ月間は休まなければならないという「クーリング期間」を設けていたものの、2013年の労働契約法改正の際に「クーリング期間」を「最低6カ月」と変更した。これにより5年間働いたパートタイマーの教職員は、6か月の休業期間を経てから、再び上限5年間働くことができたものの、6か月の休業期間が入ると「雇用継続の権利」がリセットされ、無期転換の機会を失うことになる。「東大ルール」がそのまま実施されると、2018年4月には、大量の「雇い止め」が発生する可能性が高く、約8000人にのぼる非常勤教職員の多くが影響を受けることになる。また、国立大学の雄とも言える東京大学でこのような方針が決まれば、他の国立大学に与える波及効果は大きい。全国に86ある国立大学には少なくとも10万人の非常勤教職員が働いていると言われている。東京大学のこのような措置に対して、反旗を翻したのは、東京大学教職員組合と首都圏大学非常勤講師組合であった。彼らは、「東大ルール」が違法であると指摘し、大学がこのまま方針を変えなければ、法的措置をとる構えを見せた。組合側は、特に労働基準法第90条1項に注目し、東大側がこの項目に基づいて「東大ルール」を作成・変更していないことを問題視し、その違法性を強調した。

労働基準法の第90条第1項では、「使用者は、就業規則の作成又は変更において、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表するものの意見を聞かなければならない」と定めている。

また、世界の大学格付けランキングで、東京大学の順位が低下している理由の一つとして、女性の教員が少ない点が指摘された。女性が占める割合が高い非正規職に対する雇い止めが行われば、大学の評価はさらに低下すると懸念された。

このような問題にぶつかった大学側は、2017年12月2日に雇い止め方針の撤回を表明した。その結果、東京大学で働いている非常勤教職員と非常勤講師約1万1000人に無期雇用への転換の道が開くようになった。

東京大学の問題は何とか解決されたものの、東北大学を含めた多くの大学で、依然として雇い止めの問題が残されている。東京大学の事例が他の大学に好事例として影響を与えることを願うところである。

韓国で非正規職保護法が導入されてからすでに10年という年月が経っている。制度の施行以降、社会経済情勢の変化や制度の影響などで、非正規労働者の割合は少し減少しているものの、いまだに労働者の3割以上が非正規職として働いている。また、雇い止めの悪習が依然として行われており、「非正規職保護法」の施行により雇用期間が無期に転換された者の中でも、処遇水準が改善されず、給料や福利厚生の面において正規職との格差が広がっている者も少なくない。

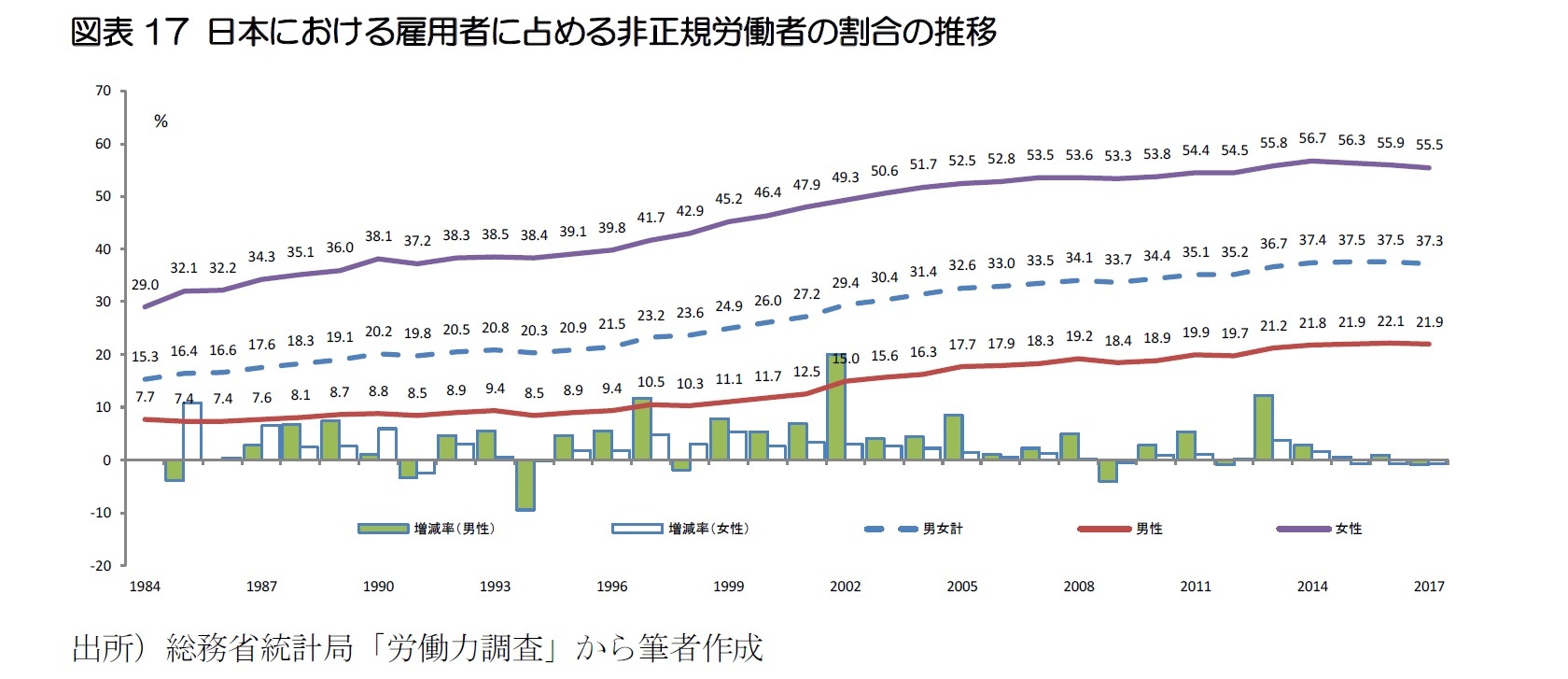

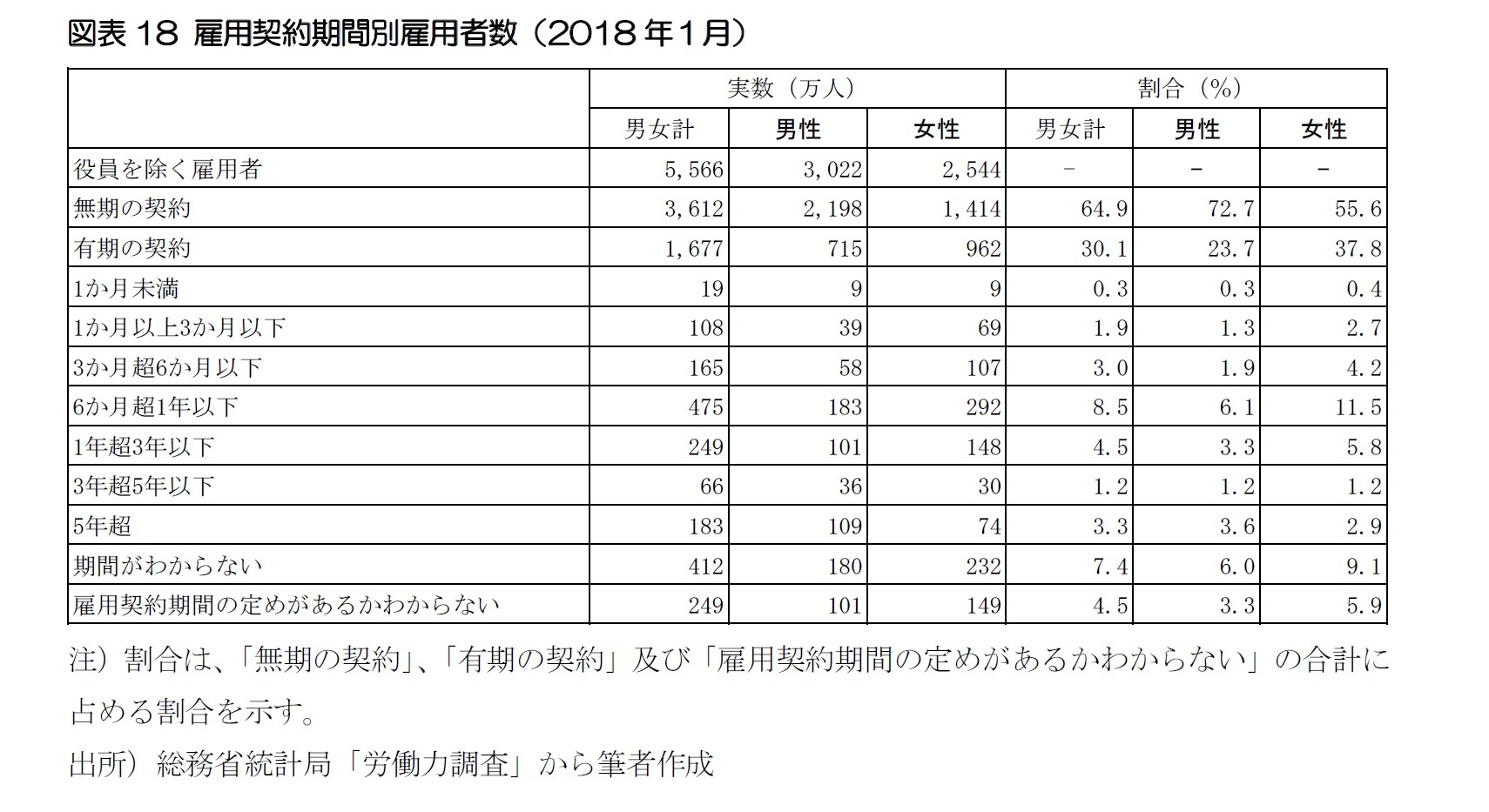

日本の場合も非正規労働者の割合が増加傾向にあり、非正規労働者の処遇水準も改善されていない。日本政府は非正規労働者の処遇水準などを改善する目的で、2016年12月に正規雇用労働者と非正規労働者の待遇差がどのような場合に不合理とされるかを事例等で示す「同一労働同一賃金ガイドライン案 」を「働き方改革実現会議」に提示したものの、いつ制度が導入されるかはまだ不透明な状況にある。つまり、厚生労働省は、「同一労働同一賃金ガイドライン案 」に基づいて2019年から「同一労働同一賃金」を施行する予定であった。しかしながら、厚生労働省は今年の2月7日に、今後国会に提出する働き方改革関連法案について、施行日を当初よりおおむね一年間遅らせる修正案を公表した。さらに、最近は「裁量労働制」に関して厚生労働省が行った労働時間の調査に誤りが見つかり、「同一労働同一賃金 」や「残業時間の上限規制」を柱としている働き方改革関連法案の国会への提出がずっと見送られている。非正規職労働者の処遇水準の改善はほど遠いと言えるだろう。

また、本文で紹介した韓国の経験を参考にすると、日本でも「無期転換ルール」が適用される前に雇い止めが発生する可能性は十分あると考えられる。但し、韓国が「無期転換ルール」の施行後間もなくリーマン・ショックという経済危機を迎えたことに比べて、日本は現在、労働力不足が深刻な状況であるので、韓国ほど雇い止めが深刻な問題にはならないと思われる。しかしながら、日本においてもすでに雇い止めの問題があちこちで発生している。さらに問題は、無期雇用契約者の処遇改善の解決の道筋が見えてこないことである。日本の労働契約法第20条では、有期契約労働者と無期契約労働者との間の差別を禁止しているものの、無期契約労働者と正規労働者の間の差別禁止については言及していない。つまり、2018年4月から実施される「無期転換ルール」は雇用の継続性は保障しているものの、無期契約労働者の処遇改善までは保障していない。

雇い止めの深刻性が韓国ほどではないとしても、無期契約労働者の処遇改善に対する対策を怠っては、正規職労働者と無期契約労働者の間に新しい格差が生まれる恐れがある。非正規労働者や無期契約労働者の処遇改善のために日韓政府がどのような対策を行うのか、今後両国の対応に注目したい。

参考文献

日本語

- 大沢真知子・金明中(2009)「労働力の非正規化の日韓比較-その要因と社会への影響」ニッセイ基礎研所報Vol55.2009 Autumn

- 大沢真知子・金明中「経済のグローバル化にともなう労働力の非正規化の要因と政府の対応の日韓比較」『日本労働研究雑誌』Vol.52,特別号

- 神林(2013)「非正規労働者」『日本労働研究雑誌』No.623

- 金ユソン(2017)「韓国の非正規雇用の規模とその実態2017年8月」

- 金 明中(2015)「日韓比較(10):非正規雇用-その4 なぜ雇用形態により人件費は異なるのか?―賃金水準や社会保険の適用率に差があるのが主な原因―」ニッセイ基礎研究所、基礎研レター 2015年11月13日

- 金 明中(2016)「日韓比較(15):非正規雇用-その5 韓国は多く、日本は少ない?非正規雇用の定義に見る、数字のワナ」ニッセイ基礎研究所、基礎研レター 2016年7月19日

- 総務省統計局(2018)「労働力調査の結果を見る際のポイント No.19」

- 戸田淳仁(2017)「無期転換ルールに当てはまる⼈はどれくらいいるか」

- リクルートワークス研究所(2017)「全国就業実態パネル調査2017」

韓国語

- イソンヒ(2012)『非正規職差別是正制度運営実態及び改善対策』韓国労働研究院

- イビョンヒ(2008)「非正規職保護法施行1年の雇用効果」

- 統計庁「経済活動人口調査」各年度

- 中央労働委員会(2013)『調整と審判』、2013年夏号

- ビョンヤンギュ・キムソンウ(2013)「非正規職差別是正に対する批判的検討」韓国経済研究院

- バクゾンヒ・ガンソンヒ(2012)「非正規労働者に対する差別是正制度の現状といくつかの争点に対する検討」『産業關係研究』第22卷 第3号

英語

- OECD Data Temporary employment

(2018年03月29日「基礎研レポート」)

このレポートの関連カテゴリ

関連レポート

- 日韓比較(15):非正規雇用-その5 韓国は多く、日本は少ない?非正規雇用の定義に見る、数字のワナ

- 日韓比較(10):非正規雇用-その4 なぜ雇用形態により人件費は異なるのか?―賃金水準や社会保険の適用率に差があるのが主な原因―

- 日韓比較(9):非正規雇用-その3 非正規雇用労働者の増加要因―経済のグローバル化に対する企業の採用方針の変化といった需要要因が大きく影響―

- 日韓比較(6):非正規雇用-その2 非正規雇用労働者の内訳―短時間労働者の待遇のあり方や子育てをしている女性の働き方の改善を進めるべき! ―

- 日韓比較(5):非正規雇用-その1 非正規雇用労働者の現状―労働契約法や労働者派遣法の改正は企業の雇用戦略にどのような影響を与えるだろうか?―

生活研究部 上席研究員・ヘルスケアリサーチセンター・ジェロントロジー推進室兼任

金 明中 (きむ みょんじゅん)

研究・専門分野

高齢者雇用、不安定労働、働き方改革、貧困・格差、日韓社会政策比較、日韓経済比較、人的資源管理、基礎統計

03-3512-1825

- プロフィール

【職歴】

独立行政法人労働政策研究・研修機構アシスタント・フェロー、日本経済研究センター研究員を経て、2008年9月ニッセイ基礎研究所へ、2023年7月から現職

・2011年~ 日本女子大学非常勤講師

・2015年~ 日本女子大学現代女性キャリア研究所特任研究員

・2021年~ 横浜市立大学非常勤講師

・2021年~ 専修大学非常勤講師

・2021年~ 日本大学非常勤講師

・2022年~ 亜細亜大学都市創造学部特任准教授

・2022年~ 慶應義塾大学非常勤講師

・2019年 労働政策研究会議準備委員会準備委員

東アジア経済経営学会理事

・2021年 第36回韓日経済経営国際学術大会準備委員会準備委員

【加入団体等】

・日本経済学会

・日本労務学会

・社会政策学会

・日本労使関係研究協会

・東アジア経済経営学会

・現代韓国朝鮮学会

・博士(慶應義塾大学、商学)

金 明中のレポート

| 日付 | タイトル | 執筆者 | 媒体 |

|---|---|---|---|

| 2025/07/08 | 「静かな退職」と「カタツムリ女子」の台頭-ハッスルカルチャーからの脱却と新しい働き方のかたち | 金 明中 | 基礎研マンスリー |

| 2025/06/06 | “サヨナラ”もプロに任せる時代-急増する退職代行サービス利用の背景とは? | 金 明中 | 基礎研マンスリー |

| 2025/06/02 | 日韓カップルの増加は少子化に歯止めをかけるか? | 金 明中 | 研究員の眼 |

| 2025/05/22 | 【アジア・新興国】韓国の生命保険市場の現状-2023年のデータを中心に- | 金 明中 | 保険・年金フォーカス |

新着記事

-

2025年10月27日

秋の夜長に市民と経済の主食を考える-農業と電力はこれからも日本の食欲を満たせるのか -

2025年10月27日

大学卒女性の働き方別生涯賃金の推計(令和6年調査より)-正社員で2人出産・育休・時短で2億円超 -

2025年10月27日

なぜ味噌汁は動くのか -

2025年10月24日

米連邦政府閉鎖と代替指標の動向-代替指標は労働市場減速とインフレ継続を示唆、FRBは政府統計を欠く中で難しい判断を迫られる -

2025年10月24日

企業年金の改定についての技術的なアドバイス(欧州)-EIOPAから欧州委員会への回答

レポート紹介

-

研究領域

-

経済

-

金融・為替

-

資産運用・資産形成

-

年金

-

社会保障制度

-

保険

-

不動産

-

経営・ビジネス

-

暮らし

-

ジェロントロジー(高齢社会総合研究)

-

医療・介護・健康・ヘルスケア

-

政策提言

-

-

注目テーマ・キーワード

-

統計・指標・重要イベント

-

媒体

- アクセスランキング

お知らせ

-

2025年07月01日

News Release

-

2025年06月06日

News Release

-

2025年04月02日

News Release

【雇用の不安定化が続く日韓-非正規職の問題をどう解決すればいいだろうか-】【シンクタンク】ニッセイ基礎研究所は、保険・年金・社会保障、経済・金融・不動産、暮らし・高齢社会、経営・ビジネスなどの各専門領域の研究員を抱え、様々な情報提供を行っています。

雇用の不安定化が続く日韓-非正規職の問題をどう解決すればいいだろうか-のレポート Topへ

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!