- シンクタンクならニッセイ基礎研究所 >

- 経済 >

- 労働市場 >

- 日韓比較(15):非正規雇用-その5 韓国は多く、日本は少ない?非正規雇用の定義に見る、数字のワナ

日韓比較(15):非正規雇用-その5 韓国は多く、日本は少ない?非正規雇用の定義に見る、数字のワナ

生活研究部 上席研究員・ヘルスケアリサーチセンター・ジェロントロジー推進室兼任 金 明中

文字サイズ

- 小

- 中

- 大

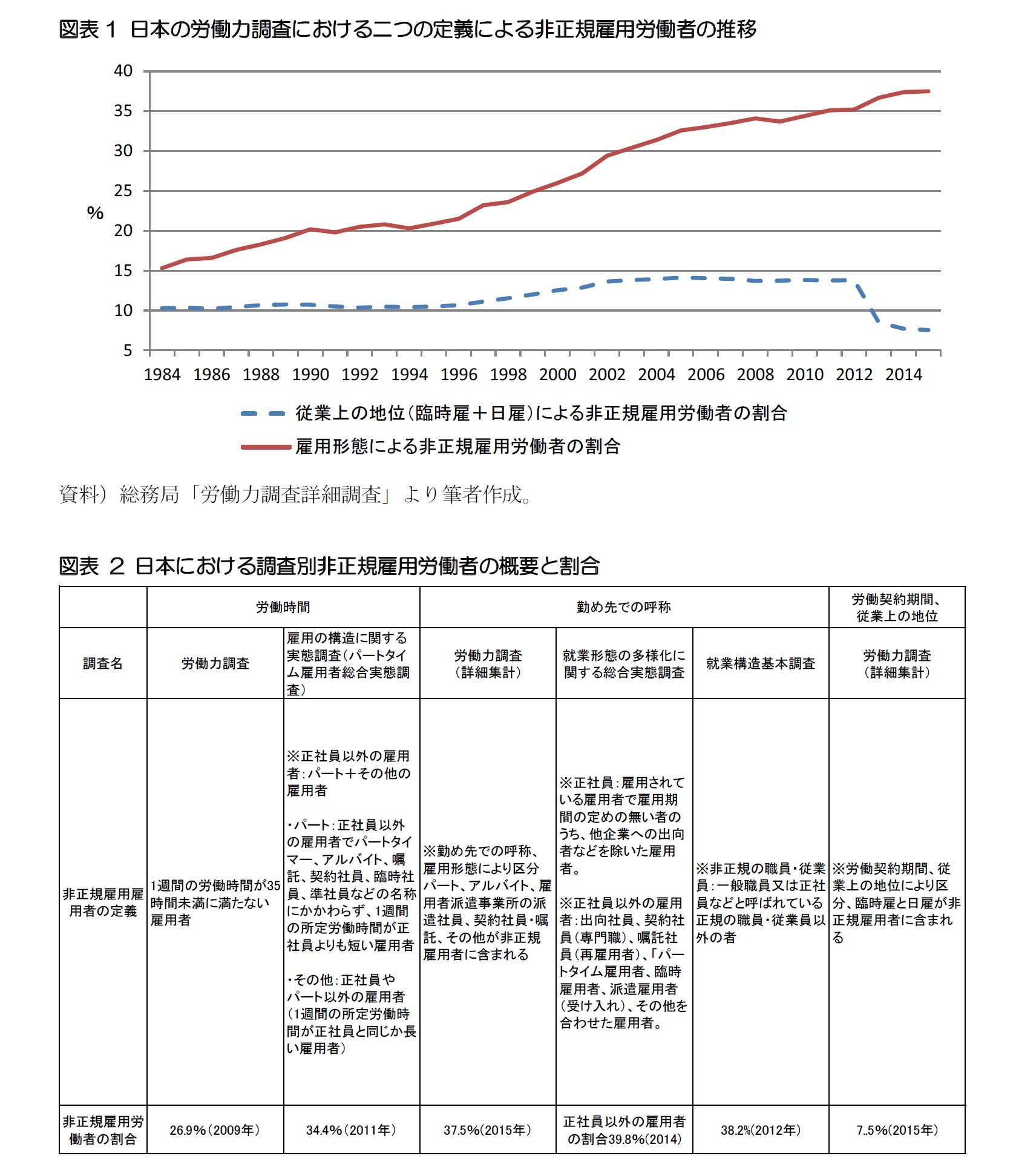

- 日本の非正規雇用労働者の代表的な基準になっている労働力調査の雇用形態による非正規雇用労働者の割合は80年代から上昇し始め、現在までも上昇傾向にある。

- 日本では労働力調査以外にもいくつかの調査で非正規雇用労働者の規模を把握しているものの、調査により定義は異なる。他の調査では非正規雇用労働者大きく「労働時間」、「勤め先での呼称」、「従業上の地位(労働契約期間)」という三つの定義により区分している。

- 韓国では、IMF経済危機以降非正規雇用労働者の概念や範囲を巡って議論が続いたため、労使政委員会は2002年7月「非正規特別委員会」を開き、雇用形態による分類基準に合意した。これによって非正規雇用労働者の範囲には、雇用の持続性を基準にした限時的労働者(contingent worker)や期間制労働者、労働時間を基準にしたパートタイマー、そして労働提供方法を基準にした非典型労働者(派遣、用役、特殊雇用職、在宅労働者等)が含まれることになった。

- しかしながら「非正規特別委員会」の基準によって非正規雇用労働者に対する概念が統一されることになったものの、それ以降も政府や労働組合、そして研究者が発表する非正規雇用労働者の割合は相変わらず大きな差をみせている。

- 労働組合の場合、公的社会保険制度が適用されず、勤務場所が頻繁に変わっている労働者を非正規雇用労働者として分類していることも、韓国において非正規雇用労働者の割合に差が発生している一つの理由である。

- 日韓政府がそれぞれ実施している労働市場の柔軟化政策と非正規労働者に対する処遇改善対策が今後どのような成果を産むのか、また、非正規労働者の規模にはどのような影響を与えるのか、今後の動向に注目したい。

■目次

1――はじめに

2――日本における非正規雇用労働者の定義

3――韓国における非正規雇用労働者の定義

4――おわりに

1――はじめに

2――日本における非正規雇用労働者の定義

しかしながら、2つの定義による正規雇用労働者の割合は大きな差を見せている。2015年現在従業上の地位(労働契約期間)による非正規雇用労働者の割合は7.6%に過ぎず、雇用形態(勤め先での呼称)による非正規雇用労働者の割合37.5%を大きく下回っている。図表1を見ると、従事上の地位による非正規雇用労働者の割合は80年代から90年代半ばまでには大きな変化がなかったものの、その後14%弱まで上昇し、2013年から大きく低下していることが分かる。その理由は2013年1月から労働力調査の調査事項等が変更されたからである。つまり、労働力調査では「従業上の地位」について「常雇(無期の契約)」と「常雇(有期の契約)」の区分を新たに設けており、今までは「臨時雇」と回答していた者(同じ勤務先で1年以上働いていた臨時雇)が、新たな調査票では「常雇(有期の契約)」に回答したことにより、「臨時雇」の数は減り、「常雇」の数は増えることになったのである1。

日本では労働力調査以外にもいくつかの調査で非正規雇用労働者の規模を把握しているものの、調査により定義は異なる。図表2は、日本における調査別非正規雇用労働者の定義と割合を整理したものであり、大きく「労働時間」、「勤め先での呼称」、「従業上の地位(労働契約期間)」という三つの定義により区分されていることが分かる。

1 労働力調査によると2013年における「臨時雇」と「日雇」の数は前年に比べてそれぞれ263万人と25万人が減少している。したがって、これまでの結果とは表章項目が同じであっても単純に比較することはできない。

(2016年07月19日「基礎研レター」)

関連レポート

- 日韓比較(10):非正規雇用-その4 なぜ雇用形態により人件費は異なるのか?―賃金水準や社会保険の適用率に差があるのが主な原因―

- 日韓比較(9):非正規雇用-その3 非正規雇用労働者の増加要因―経済のグローバル化に対する企業の採用方針の変化といった需要要因が大きく影響―

- 日韓比較(6):非正規雇用-その2 非正規雇用労働者の内訳―短時間労働者の待遇のあり方や子育てをしている女性の働き方の改善を進めるべき! ―

- 日韓比較(5):非正規雇用-その1 非正規雇用労働者の現状―労働契約法や労働者派遣法の改正は企業の雇用戦略にどのような影響を与えるだろうか?―

- 雇用の不安定化が続く日韓-非正規職の問題をどう解決すればいいだろうか-

生活研究部 上席研究員・ヘルスケアリサーチセンター・ジェロントロジー推進室兼任

金 明中 (きむ みょんじゅん)

研究・専門分野

高齢者雇用、不安定労働、働き方改革、貧困・格差、日韓社会政策比較、日韓経済比較、人的資源管理、基礎統計

03-3512-1825

- プロフィール

【職歴】

独立行政法人労働政策研究・研修機構アシスタント・フェロー、日本経済研究センター研究員を経て、2008年9月ニッセイ基礎研究所へ、2023年7月から現職

・2011年~ 日本女子大学非常勤講師

・2015年~ 日本女子大学現代女性キャリア研究所特任研究員

・2021年~ 横浜市立大学非常勤講師

・2021年~ 専修大学非常勤講師

・2021年~ 日本大学非常勤講師

・2022年~ 亜細亜大学都市創造学部特任准教授

・2022年~ 慶應義塾大学非常勤講師

・2019年 労働政策研究会議準備委員会準備委員

東アジア経済経営学会理事

・2021年 第36回韓日経済経営国際学術大会準備委員会準備委員

【加入団体等】

・日本経済学会

・日本労務学会

・社会政策学会

・日本労使関係研究協会

・東アジア経済経営学会

・現代韓国朝鮮学会

・博士(慶應義塾大学、商学)

金 明中のレポート

| 日付 | タイトル | 執筆者 | 媒体 |

|---|---|---|---|

| 2025/07/08 | 「静かな退職」と「カタツムリ女子」の台頭-ハッスルカルチャーからの脱却と新しい働き方のかたち | 金 明中 | 基礎研マンスリー |

| 2025/06/06 | “サヨナラ”もプロに任せる時代-急増する退職代行サービス利用の背景とは? | 金 明中 | 基礎研マンスリー |

| 2025/06/02 | 日韓カップルの増加は少子化に歯止めをかけるか? | 金 明中 | 研究員の眼 |

| 2025/05/22 | 【アジア・新興国】韓国の生命保険市場の現状-2023年のデータを中心に- | 金 明中 | 保険・年金フォーカス |

新着記事

-

2025年11月07日

フィリピンGDP(25年7-9月期)~民間消費の鈍化で4.0%成長に減速、電子部品輸出は堅調 -

2025年11月07日

次回の利上げは一体いつか?~日銀金融政策を巡る材料点検 -

2025年11月07日

個人年金の改定についての技術的なアドバイス(欧州)-EIOPAから欧州委員会への回答 -

2025年11月07日

中国の貿易統計(25年10月)~輸出、輸入とも悪化。対米輸出は減少が続く -

2025年11月07日

英国金融政策(11月MPC公表)-2会合連続の据え置きで利下げペースは鈍化

お知らせ

-

2025年07月01日

News Release

-

2025年06月06日

News Release

-

2025年04月02日

News Release

【日韓比較(15):非正規雇用-その5 韓国は多く、日本は少ない?非正規雇用の定義に見る、数字のワナ】【シンクタンク】ニッセイ基礎研究所は、保険・年金・社会保障、経済・金融・不動産、暮らし・高齢社会、経営・ビジネスなどの各専門領域の研究員を抱え、様々な情報提供を行っています。

日韓比較(15):非正規雇用-その5 韓国は多く、日本は少ない?非正規雇用の定義に見る、数字のワナのレポート Topへ

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!