- シンクタンクならニッセイ基礎研究所 >

- 経済 >

- 労働市場 >

- 雇用の不安定化が続く日韓-非正規職の問題をどう解決すればいいだろうか-

雇用の不安定化が続く日韓-非正規職の問題をどう解決すればいいだろうか-

生活研究部 上席研究員・ヘルスケアリサーチセンター・ジェロントロジー推進室兼任 金 明中

文字サイズ

- 小

- 中

- 大

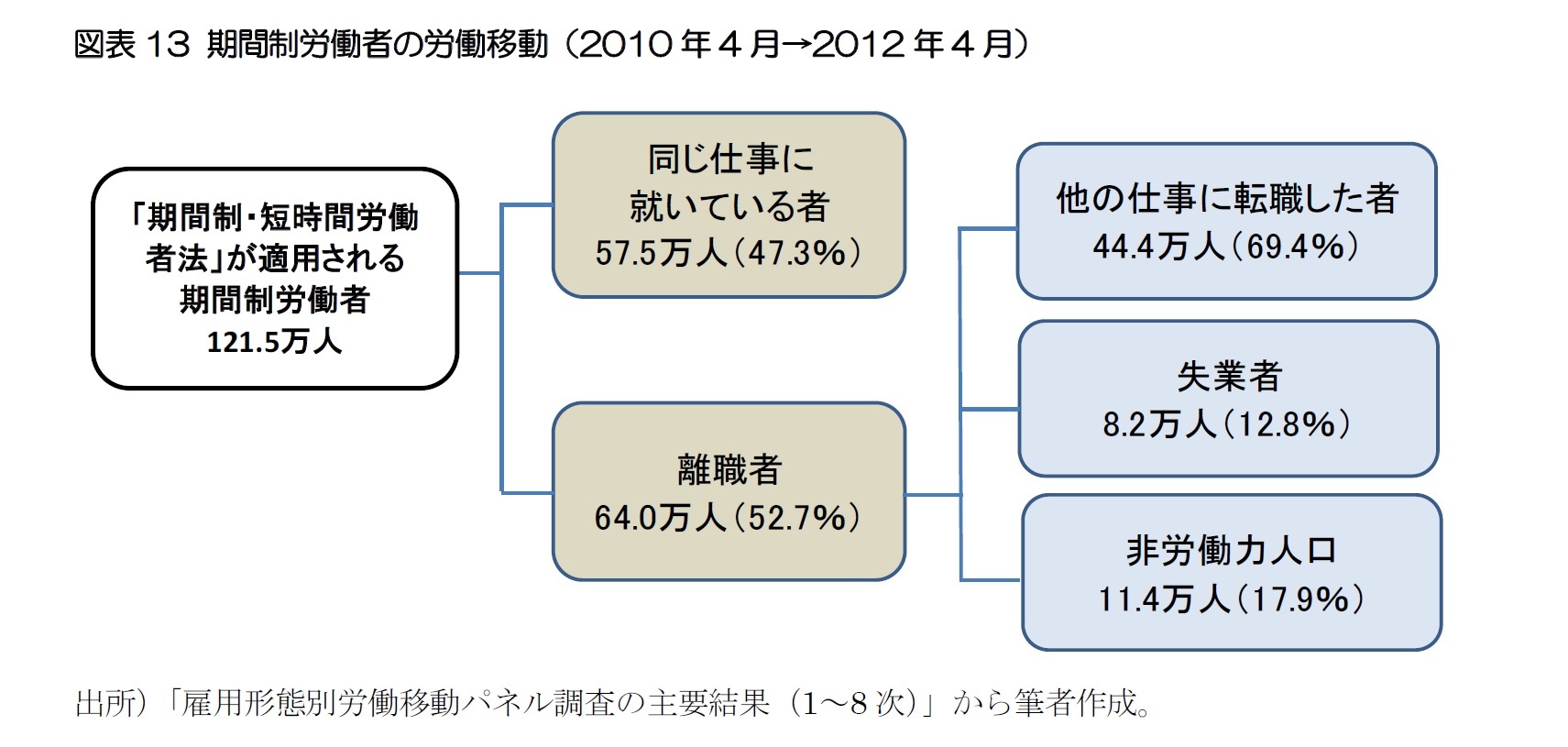

雇用労働部は2013年に2007年7月1日から施行された「期間制・短時間労働者法」の効果を評価することを目的に「雇用形態別労働移動パネル調査の主要結果(1~8次)」を発表した。この調査は、期間制労働者2万人を標本抽出して、1次調査(2010年4月)から8次調査(2012年4月)までの2年間における労働移動、労働条件、満足度などの変化を調べたものである。

雇用労働部が発表した報告書によると、「期間制・短時間労働者法」が適用される期間制労働者121.5万人8のうち、57.5万人(47.3%)が同じ仕事に就いており、64万人(52.7%)が離職していることが明らかになった。離職者64万人の内訳を見ると、他の仕事に転職した者が44.4万人(69.4%)で最も多く、失業者と非労働力人口はそれぞれ8.2万人(12.8%)と11.4万人(17.9%)であった。

離職者を離職理由別にみると、自発的離職者が39.2万人(61.3%)で、非自発的離職者24.8万人(38.7%)を上回った。「期間制・短時間労働者法」が適用される期間制労働者121.5万人のうち、同じ職場で正規職に転換された者は7.1万人、転職して正規職になった者は6.8万人で、合計で13.9万人(期間制労働者の11.4%)が正規職に転換されていた。さらに、同じ職場で期間制労働者として2年以上勤務し、「期間制・短時間労働者法」により無期契約労働者とみなされる者42.4万人を合わせると、「期間制・短時間労働者法」により雇用が保護される労働者は、56.3万人で、これは期間制労働者の46.4%に該当する数値である。

正規職に転換された期間制労働者の割合を企業規模別にみると、従業員数100人以上の企業(以下、100人以上の企業)が20.2%で、従業員数100人未満企業(以下、100人未満の企業)の10.1%より2倍も高いという結果となった。一方、無期契約労働者とみなされる者の割合は、100人未満の企業が75.0%で100人以上の企業の69.6%を上回った。

8 2010年4月から2012年4月まで同一事業所や企業で継続的に勤務した期間制労働者。

では、非正規職保護法の施行以降、問題点はなかっただろうか。キム・ユソン(2008)は、正規雇用は増えているものの、「呼び出し労働」や「派遣・役務」などの間接雇用も同時に増加していると非正規職保護法の問題点を指摘している。

また、2年にならないうちに、雇用契約が解除される「雇い止め」も頻繁に発生した。『期間制および時間労働者保護等に関する法律(非正規職保護法)』の第4条第2項では、期間制労働者の場合、最長2年まで雇用することができ、2年を超えて雇用する期間制労働者は期間の定めのない労働契約を締結する労働者として見なしている。しかしながら、この内容は、2年以内ならいつでも解雇できることとしても解釈することができる。実際に多くの労働者が雇用契約を結んでから1年9~10ヶ月の時点で雇用契約を打ち切られた。このようなトラブルの発生は、非正規職保護法が雇用労働部内で設計されていたころから、専門家の間で予想されたことである。

韓国における「非正規職保護法」の施行が、非正規労働者の割合の減少や無期労働契約の増加に多少の良い影響を与えていると言えるものの、その効果は韓国政府が期待したほど大きくはなかった。つまり、2年を迎える時点で有期契約者の雇止めが発生し、彼らが担当していた仕事が外注化されるケースが頻発した。その代表的な例が2007年6月に起きた「イーランド争議」である。韓国の量販店「ホームエバー」を運営していたイーランド・リテール社は、「非正規職保護法」が施行される目前に2年以上働いている有期契約労働者1,100人のうち、521人の正規職転換を発表したものの、契約が満了される350人に対しては再契約をしないことを通知し、彼らが担当していたレジ部門などを外注化することを決めた。会社の駆け込み的な雇い止めに反対してアジュンマ(おばさん)を中心とした組合員たちは座り込みストライキに突入した。その後、ストライキは510日も続けられ、ようやく2008年11月13日に終結を迎えることになった。「イーランド争議」は、流通大手のサムソンテスコ・ホームプラスがホームエバー事業を買収してから組合員との交渉が進み、16ヶ月以上の非正規労働者の自動的な無期雇用化、ストライキ途中に解雇された一部組合員の復職などの成果は得られたものの、「非正規職保護法」の施行に対応するための企業の雇い止めが社会的な問題として浮上した。

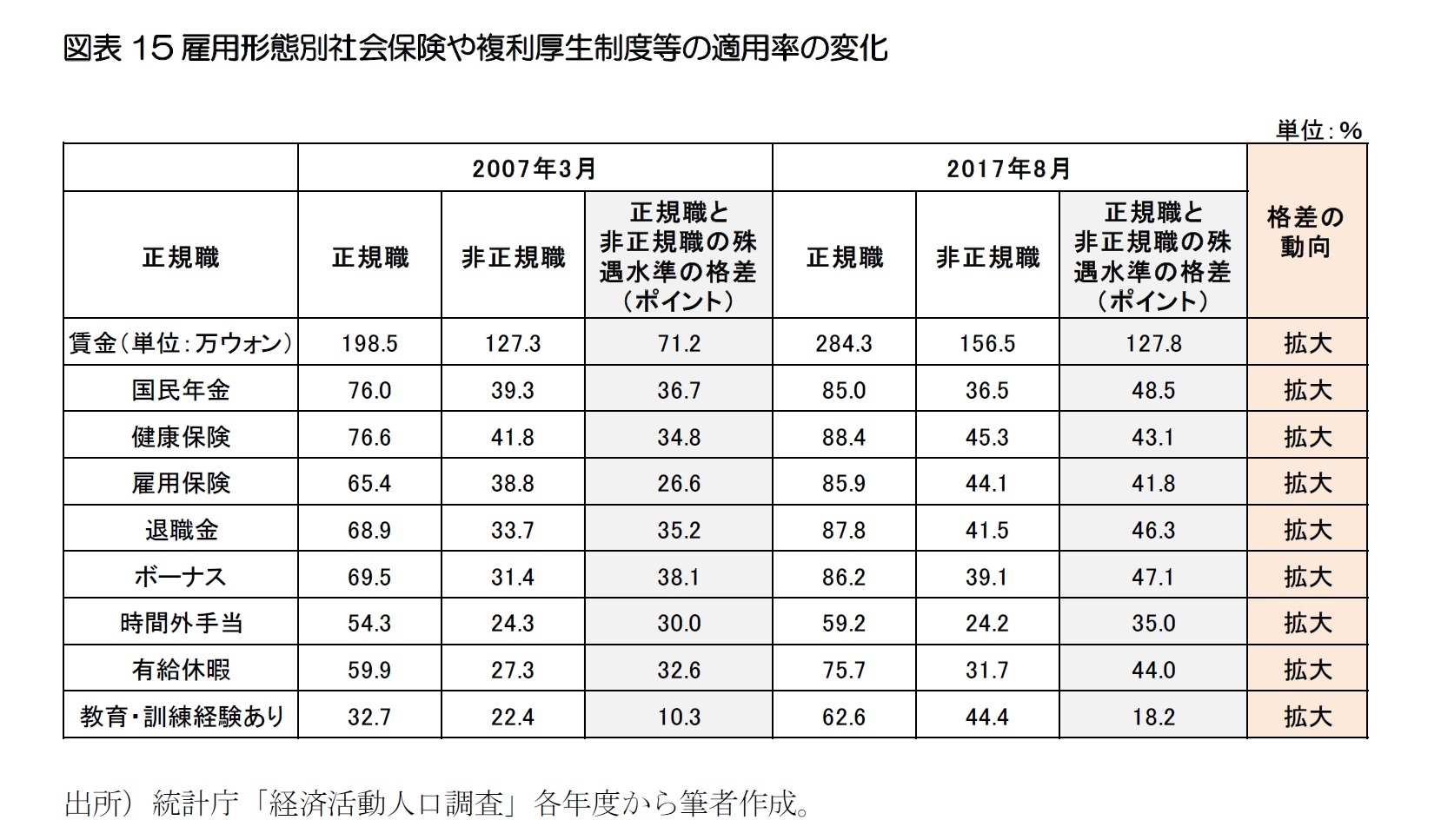

「イーランド争議」は、マスコミや国民から注目されたこともあり、最悪の結果には至らなかったものの、韓国社会には不当に雇用契約が打ち切られても、劣悪な労働条件が提供されても、非正規ということだけで大きな差別を受けても何の抵抗もできない弱者がたくさん存在しており、この問題は「非正規職保護法」が施行されてから10年が経った今でも解決されていない。また、「非正規職保護法」の施行により雇用期間が無期に転換された者の中でも、処遇水準が改善されず、給料や福利厚生の面において正規職との格差が広がっている者も少なくない。それは、韓国社会における格差の拡大につながっている。

「非正規職保護法」は、2年を超える契約労働者は、期限の定めの無い無期雇用契約に転換し、直接雇用することを経営側に義務付けることや賃金や労働条件などにおける不合理な差別を禁止すること、そして差別を受けた非正規職員は、労働委員会に是正命令を求めることができることなどの内容を含めている。

しかしながら、非正規労働者に対する処遇の改善はそれほど進んでいないと言えるだろう。現在の「非正規職保護法」により差別是正が申し込めるのは、差別を受けた当事者のみであり、その差別が同一または類似する業務を担当している正社員と比べて、不合理的な差別を受けた場合にのみ申し込むことが可能である。また、契約解除の脅威を押し切ってまで、差別是正を請求する労働者はそれほど多くないのが現実である。

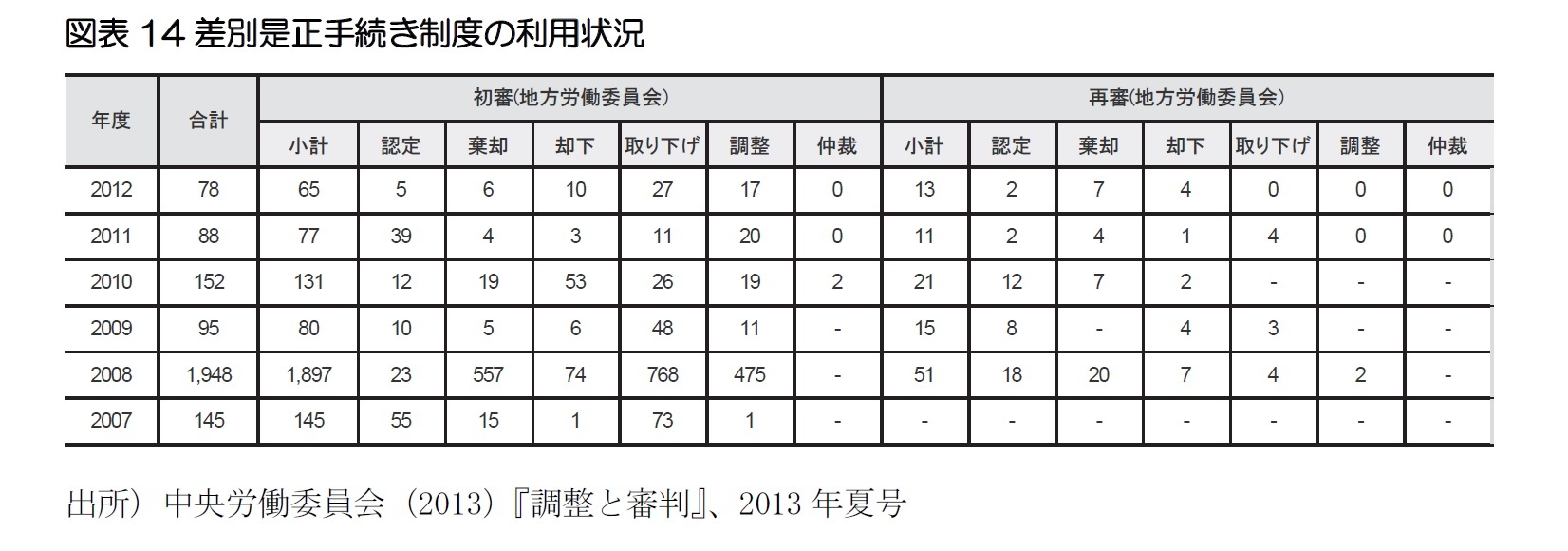

図表14 は、差別是正手続き制度の利用状況を示しており、「非正規職保護法」が施行された次の年である2008年には利用件数が1,948件まぜ増加したものの、その後は大きく減少し、2012年には78件に過ぎなかった。韓国における非正規労働者の高い割合を考えると、差別是正手続き制度の利用件数はかなり少ない水準であると言わざるを得ない。なぜ、差別是正手続き制度の利用件数は少ないだろうか。雇用労働部は非正規労働者が個別的に差別是正を申し込んだ場合、不利益を受けることを考慮し、労働組合が組合員の代わりに差別是正を申し込める方法を導入すると発表したものの、いまだに実施されていない。また、差別是正を申し込んでも比較対象になる正規職の同一または類似する業務の範囲が狭く、差別が認められないケースが多い。このような点が差別是正手続き制度の利用頻度を減らした理由ではないかと思う。

(2018年03月29日「基礎研レポート」)

このレポートの関連カテゴリ

関連レポート

- 日韓比較(15):非正規雇用-その5 韓国は多く、日本は少ない?非正規雇用の定義に見る、数字のワナ

- 日韓比較(10):非正規雇用-その4 なぜ雇用形態により人件費は異なるのか?―賃金水準や社会保険の適用率に差があるのが主な原因―

- 日韓比較(9):非正規雇用-その3 非正規雇用労働者の増加要因―経済のグローバル化に対する企業の採用方針の変化といった需要要因が大きく影響―

- 日韓比較(6):非正規雇用-その2 非正規雇用労働者の内訳―短時間労働者の待遇のあり方や子育てをしている女性の働き方の改善を進めるべき! ―

- 日韓比較(5):非正規雇用-その1 非正規雇用労働者の現状―労働契約法や労働者派遣法の改正は企業の雇用戦略にどのような影響を与えるだろうか?―

生活研究部 上席研究員・ヘルスケアリサーチセンター・ジェロントロジー推進室兼任

金 明中 (きむ みょんじゅん)

研究・専門分野

高齢者雇用、不安定労働、働き方改革、貧困・格差、日韓社会政策比較、日韓経済比較、人的資源管理、基礎統計

03-3512-1825

- プロフィール

【職歴】

独立行政法人労働政策研究・研修機構アシスタント・フェロー、日本経済研究センター研究員を経て、2008年9月ニッセイ基礎研究所へ、2023年7月から現職

・2011年~ 日本女子大学非常勤講師

・2015年~ 日本女子大学現代女性キャリア研究所特任研究員

・2021年~ 横浜市立大学非常勤講師

・2021年~ 専修大学非常勤講師

・2021年~ 日本大学非常勤講師

・2022年~ 亜細亜大学都市創造学部特任准教授

・2022年~ 慶應義塾大学非常勤講師

・2019年 労働政策研究会議準備委員会準備委員

東アジア経済経営学会理事

・2021年 第36回韓日経済経営国際学術大会準備委員会準備委員

【加入団体等】

・日本経済学会

・日本労務学会

・社会政策学会

・日本労使関係研究協会

・東アジア経済経営学会

・現代韓国朝鮮学会

・博士(慶應義塾大学、商学)

金 明中のレポート

| 日付 | タイトル | 執筆者 | 媒体 |

|---|---|---|---|

| 2025/07/08 | 「静かな退職」と「カタツムリ女子」の台頭-ハッスルカルチャーからの脱却と新しい働き方のかたち | 金 明中 | 基礎研マンスリー |

| 2025/06/06 | “サヨナラ”もプロに任せる時代-急増する退職代行サービス利用の背景とは? | 金 明中 | 基礎研マンスリー |

| 2025/06/02 | 日韓カップルの増加は少子化に歯止めをかけるか? | 金 明中 | 研究員の眼 |

| 2025/05/22 | 【アジア・新興国】韓国の生命保険市場の現状-2023年のデータを中心に- | 金 明中 | 保険・年金フォーカス |

新着記事

-

2025年10月27日

秋の夜長に市民と経済の主食を考える-農業と電力はこれからも日本の食欲を満たせるのか -

2025年10月27日

大学卒女性の働き方別生涯賃金の推計(令和6年調査より)-正社員で2人出産・育休・時短で2億円超 -

2025年10月27日

なぜ味噌汁は動くのか -

2025年10月24日

米連邦政府閉鎖と代替指標の動向-代替指標は労働市場減速とインフレ継続を示唆、FRBは政府統計を欠く中で難しい判断を迫られる -

2025年10月24日

企業年金の改定についての技術的なアドバイス(欧州)-EIOPAから欧州委員会への回答

レポート紹介

-

研究領域

-

経済

-

金融・為替

-

資産運用・資産形成

-

年金

-

社会保障制度

-

保険

-

不動産

-

経営・ビジネス

-

暮らし

-

ジェロントロジー(高齢社会総合研究)

-

医療・介護・健康・ヘルスケア

-

政策提言

-

-

注目テーマ・キーワード

-

統計・指標・重要イベント

-

媒体

- アクセスランキング

お知らせ

-

2025年07月01日

News Release

-

2025年06月06日

News Release

-

2025年04月02日

News Release

【雇用の不安定化が続く日韓-非正規職の問題をどう解決すればいいだろうか-】【シンクタンク】ニッセイ基礎研究所は、保険・年金・社会保障、経済・金融・不動産、暮らし・高齢社会、経営・ビジネスなどの各専門領域の研究員を抱え、様々な情報提供を行っています。

雇用の不安定化が続く日韓-非正規職の問題をどう解決すればいいだろうか-のレポート Topへ

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!