- シンクタンクならニッセイ基礎研究所 >

- 暮らし >

- 消費者行動 >

- 日本におけるキャッシュレス化の進展状況について-日本のキャッシュレス化について考える(1)

コラム

2017年12月18日

文字サイズ

- 小

- 中

- 大

2017年5月に日本政府は「Fintechビジョンについて」の中で、「キャッシュレス決済比率」を民間消費支出に占めるクレジットカード、デビットカード、電子マネーによる決済の割合と定義した。2017年6月に閣議決定された「未来投資戦略2017 -Society 5.0 の実現に向けた改革-」では、今後10年間(2027年6月まで)にキャッシュレス決済比率を4割程度とすることを目指すとしている。本稿では、3回に分けて日本のキャッシュレス化の進展状況と今後の課題について整理してみたい。

2016年の日本におけるキャッシュレス決済比率は23.6%

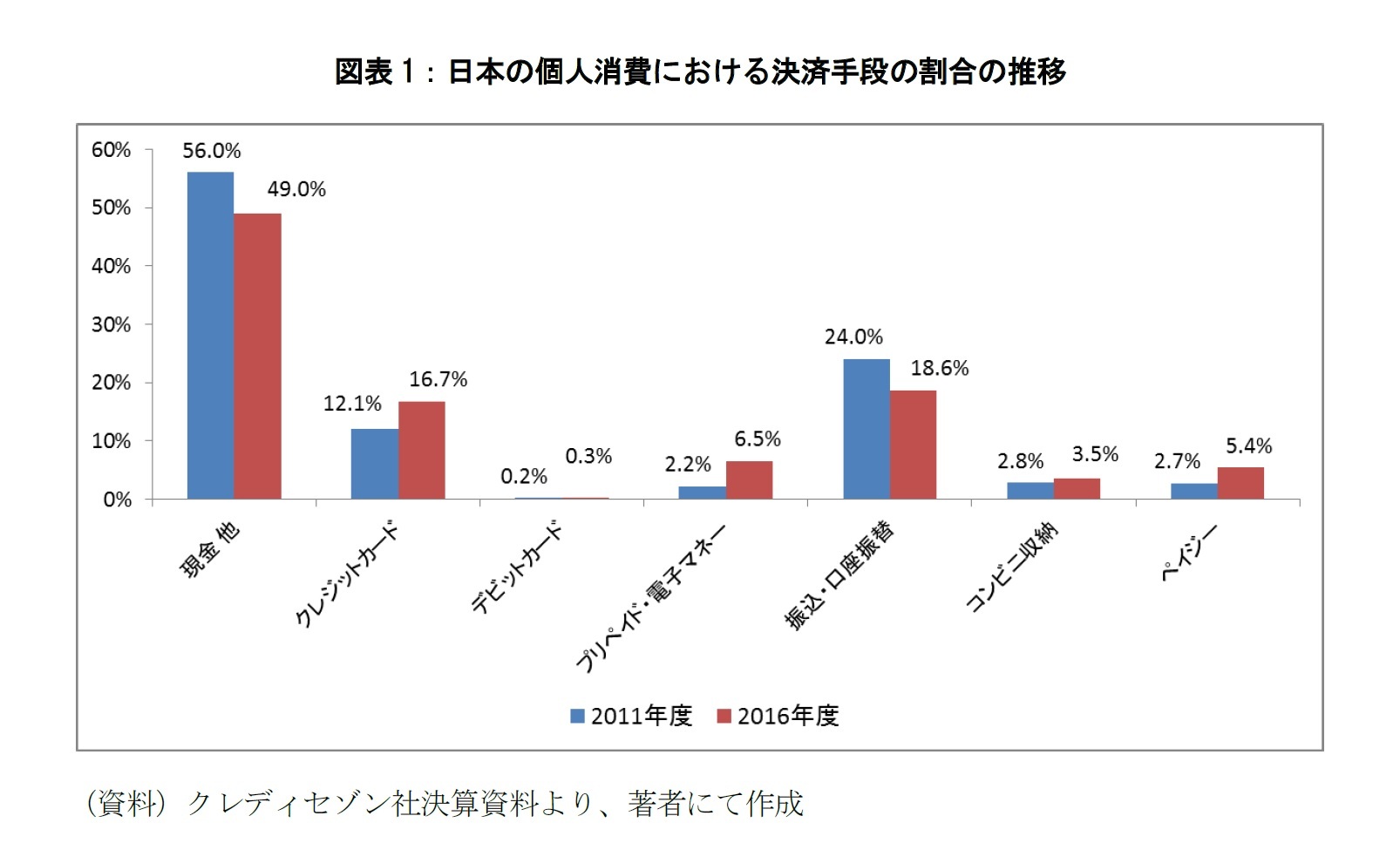

一般的に日本人は現金決済を好む傾向があると指摘されることが多いが、2016年の現金決済の割合は約49%で、個人消費の半分以上が現金を用いない方法で行われるようになっている(図表1)。2011年との比較で見ると、現金決済の割合が7%減少しているが、この背景としてクレジットカード(+4.6%)、プリペイド・電子マネー(+4.3%)、ペイジー(+2.7%)の利用が増えたことが寄与している。キャッシュレス決済(クレジットカード、デビットカード、電子マネー)に着目すると、クレジットカードと電子マネーの利用が一般的で、デビットカードがほとんど利用されていないのが特徴的である。キャッシュレス決済比率は過去5年間で14.5%から23.5%へ拡大しており、徐々に日本においてキャッシュレス化が進んでいる状況にある。

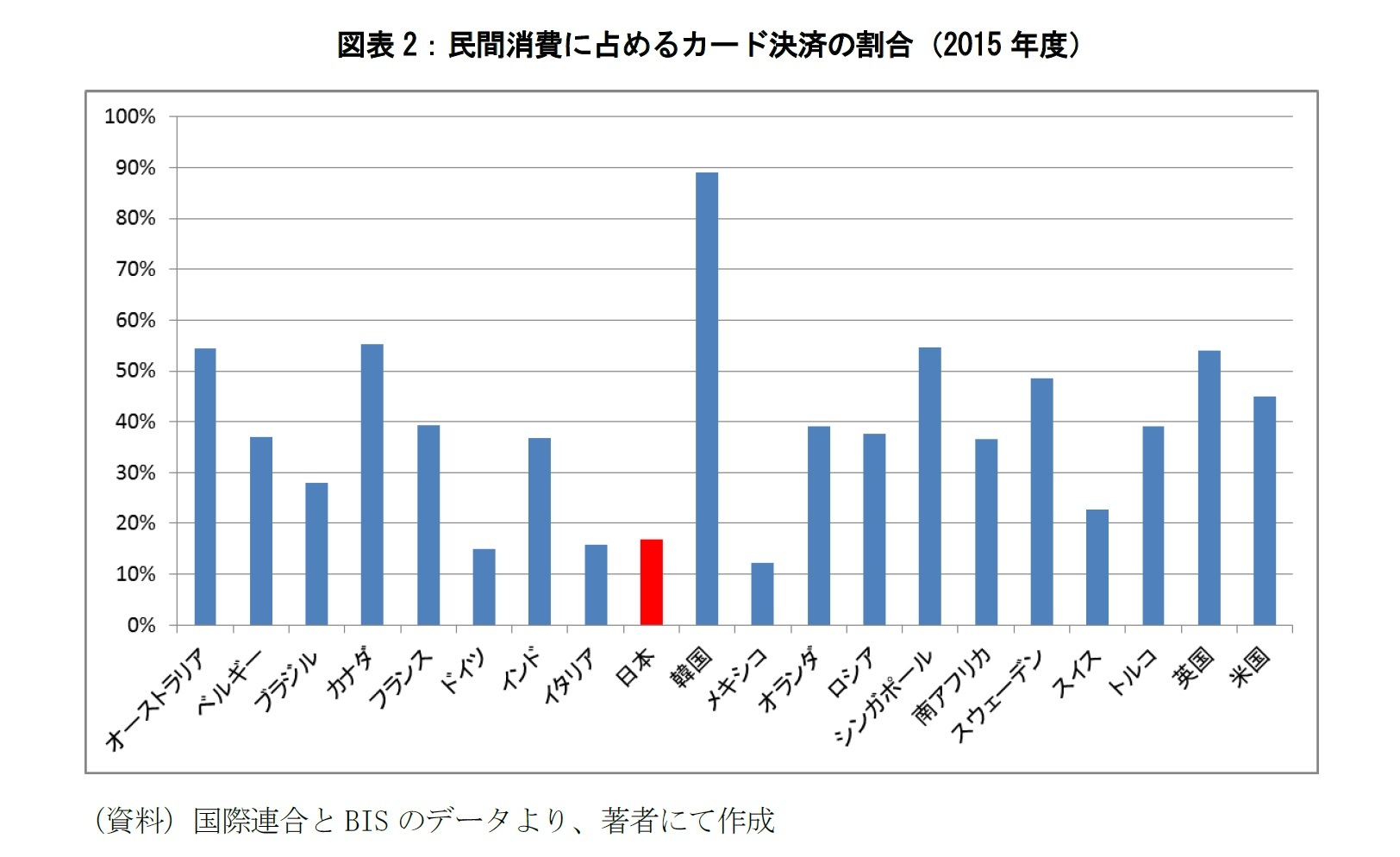

日本のキャッシュレス化の進展状況について海外のデータと比較してみよう。図表2は、2015年の民間消費におけるカード決済(クレジットカードとデビットカード)の割合を示したものである。図表2における国々をサンプルとした場合、平均的に約40%である。日本におけるカード決済の割合は17%程度であり、世界的に見ると日本はまだ「キャッシュレス化」が進んでいない状況にあるといえる。日本銀行の調査1では、日本における電子マネー決済の占める割合が世界と比較して高いことが指摘されているが、電子マネーを加えたキャッシュレス決済比率と比較しても、図表2のカード決済の平均値よりも低い。

日本のキャッシュレス化の進展状況について海外のデータと比較してみよう。図表2は、2015年の民間消費におけるカード決済(クレジットカードとデビットカード)の割合を示したものである。図表2における国々をサンプルとした場合、平均的に約40%である。日本におけるカード決済の割合は17%程度であり、世界的に見ると日本はまだ「キャッシュレス化」が進んでいない状況にあるといえる。日本銀行の調査1では、日本における電子マネー決済の占める割合が世界と比較して高いことが指摘されているが、電子マネーを加えたキャッシュレス決済比率と比較しても、図表2のカード決済の平均値よりも低い。

1「BIS 決済統計からみた日本のリテール・大口資金決済システムの特徴 」( 決済システムレポート別冊シリーズ, 日本銀行決済機構局, 2017年2月)

先進国におけるキャッシュレス化はカード決済が中心

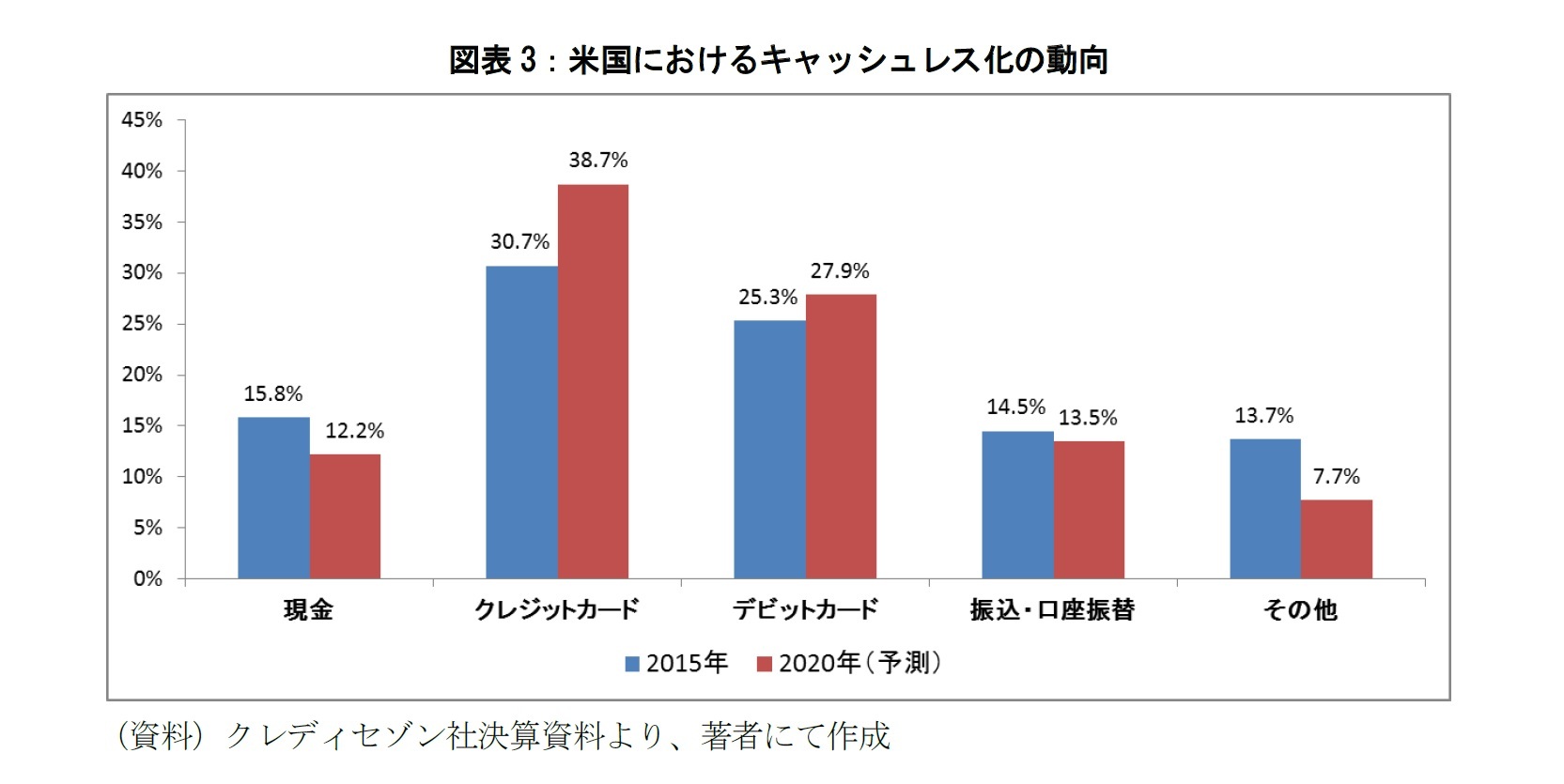

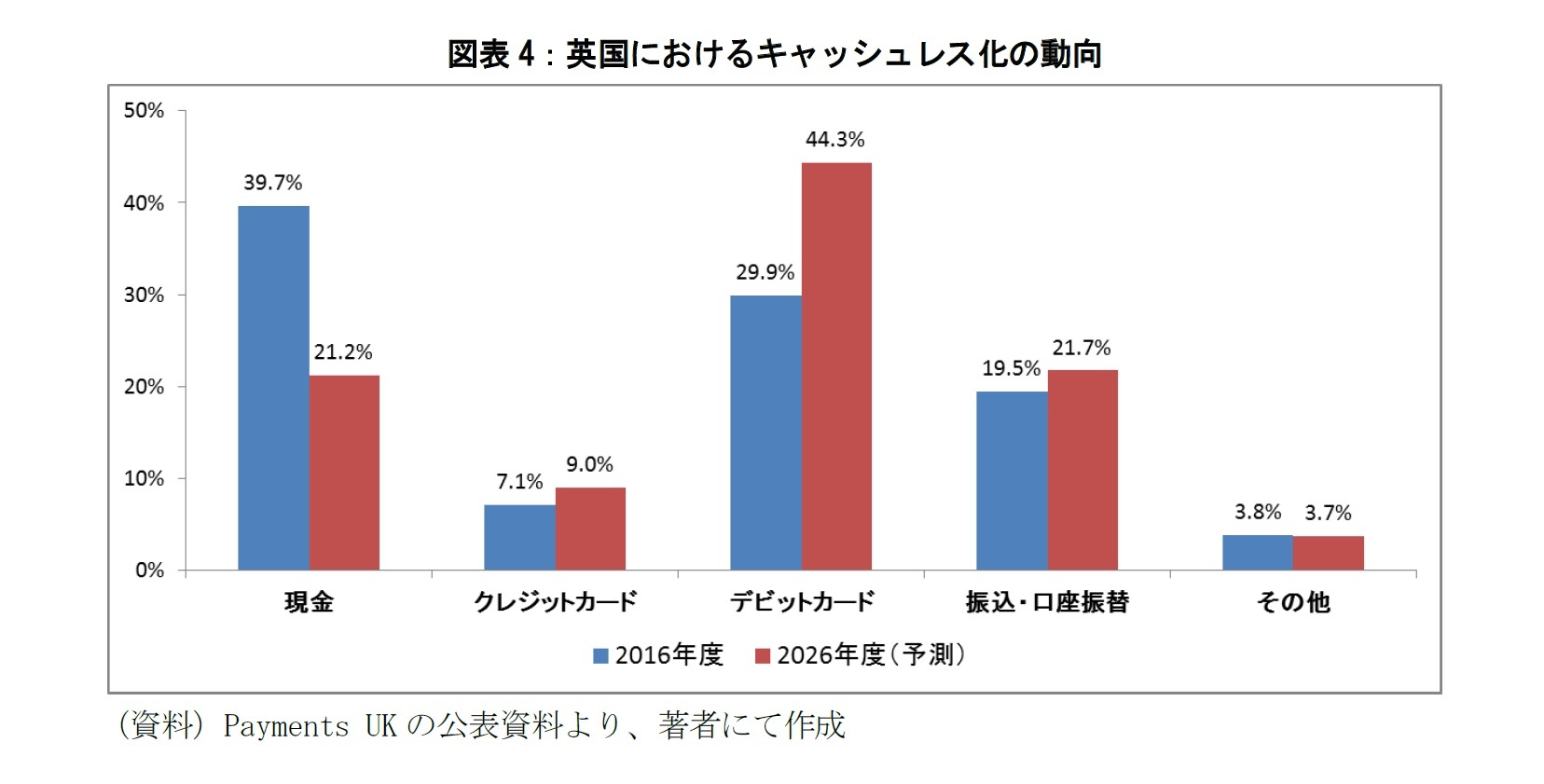

今後のキャッシュレス化の進展に関する予測について見てみたい。米国では2015年から2020年にかけてクレジットカード決済(30.7%→38.7%)とデビットカード決済(25.3%→27.9%)の割合が上昇し、現金決済(15.8%→12.2%)の割合が低下すると予測されている(図表3)。また、英国においても2016年から2026年にかけて、クレジットカード決済(7.1%→9.0%)とデビットカード決済(29.9%→44.3%)の割合が上昇し、現金決済(39.7%→21.2%)の割合が低下すると予測されている(図表4)。両者に共通しているのは、キャッシュレス化は主にカード決済の割合が上昇することで進展し、現金決済の割合が低下すると予測されている点にある。

フランス・パリに本拠地を持つコンサルタント企業であるCapgeminiと金融機関のBNP Paribasの共同調査2では、全世界の非現金決済手段3に占めるデビットカードの割合が46.7%、クレジットカードの割合が19.5%と紹介している。よって、日本とは異なり、世界的にはデビットカードの利用がキャッシュレス決済において一般的である。2015年から2020年にかけて、世界における非現金決済の取引数が年平均10.9%で増加していくと予想しており、グローバルにキャッシュレス化が進展していくものと考えられている。特に、直接的なデビットカード利用については増加率が逓減していく一方で、ICカードやQRコード等を用いるような非接触型の決済がこれからの潮流になっていくだろうとしている。

2 ”World Payments Report 2017,” Capgemini and BNP Paribas, 2017

3 当該レポートにおける「非現金決済」には、小切手等の決済手段も含まれる。

2 ”World Payments Report 2017,” Capgemini and BNP Paribas, 2017

3 当該レポートにおける「非現金決済」には、小切手等の決済手段も含まれる。

キャッシュレス決済比率の目標設定における留意点

日本では「キャッシュレス決済比率」を民間消費支出におけるカード決済と電子マネーの決済の割合と定義されたことについて言及したが、カード決済や電子マネー以外の決済手段が含まれていない点については注意した方がよいのかもしれない。振込や口座振替による利便性が向上することで、キャッシュレス化が進む可能性もありうる。

例えば、モバイル端末を使用した個人間(P2P)の電子決済に関するサービスが新興国を中心に普及しているが、日本国内においても当該サービスを提供している企業がある4。また、2016年の資金決済法の改正では、仮想通貨に関する法律が整備されたが、仮想通貨の技術を用いた決済サービスについても今後発展していく可能性が考えられる。しかし、このような決済手段は日本政府により定義された「キャッシュレス決済比率」には含まれない。

モバイル端末を用いた決済サービスについては、カード決済や電子マネーの機能を端末に搭載するような決済サービスが消費者に普及することで「キャッシュレス決済比率」が上昇していくようなシナリオも考えられるが、先に例示した「キャッシュレス決済比率」の定義に含まれないような決済手段が普及した場合は、今後「キャッシュレス決済比率」の定義の中に含むべきか議論されることになると思われる。

4 銀行以外の業者がP2Pの電子決済サービスを提供する場合、日本では資金決済法における資金移動業に相当すると考えられる。銀行等以外の業者であっても、100万円に相当する額以下の為替取引であれば業として営むことができる。このとき、10万円以上の送金・受け取りを行う場合や、送金を継続的または反復して行う場合は本人確認を要する。

例えば、モバイル端末を使用した個人間(P2P)の電子決済に関するサービスが新興国を中心に普及しているが、日本国内においても当該サービスを提供している企業がある4。また、2016年の資金決済法の改正では、仮想通貨に関する法律が整備されたが、仮想通貨の技術を用いた決済サービスについても今後発展していく可能性が考えられる。しかし、このような決済手段は日本政府により定義された「キャッシュレス決済比率」には含まれない。

モバイル端末を用いた決済サービスについては、カード決済や電子マネーの機能を端末に搭載するような決済サービスが消費者に普及することで「キャッシュレス決済比率」が上昇していくようなシナリオも考えられるが、先に例示した「キャッシュレス決済比率」の定義に含まれないような決済手段が普及した場合は、今後「キャッシュレス決済比率」の定義の中に含むべきか議論されることになると思われる。

4 銀行以外の業者がP2Pの電子決済サービスを提供する場合、日本では資金決済法における資金移動業に相当すると考えられる。銀行等以外の業者であっても、100万円に相当する額以下の為替取引であれば業として営むことができる。このとき、10万円以上の送金・受け取りを行う場合や、送金を継続的または反復して行う場合は本人確認を要する。

(お願い)本誌記載のデータは各種の情報源から入手・加工したものであり、その正確性と安全性を保証するものではありません。また、本誌は情報提供が目的であり、記載の意見や予測は、いかなる契約の締結や解約を勧誘するものではありません。

(2017年12月18日「研究員の眼」)

このレポートの関連カテゴリ

03-3512-1848

経歴

- 【職歴】

2005年4月 住友信託銀行株式会社(現 三井住友信託銀行株式会社)入社

2014年9月 株式会社ニッセイ基礎研究所 入社

2021年7月より現職

【加入団体等】

・日本証券アナリスト協会検定会員

・経済産業省「キャッシュレスの普及加速に向けた基盤強化事業」における検討会委員(2022年)

・経済産業省 割賦販売小委員会委員(産業構造審議会臨時委員)(2023年)

【著書】

成城大学経済研究所 研究報告No.88

『日本のキャッシュレス化の進展状況と金融リテラシーの影響』

著者:ニッセイ基礎研究所 福本勇樹

出版社:成城大学経済研究所

発行年月:2020年02月

福本 勇樹のレポート

| 日付 | タイトル | 執筆者 | 媒体 |

|---|---|---|---|

| 2025/08/15 | 生成AIを金融リスク分析の視点から読み解いてみる-なぜ人間によるファクトチェックが必要なのか | 福本 勇樹 | 研究員の眼 |

| 2025/07/08 | 家計はなぜ破綻するのか-金融経済・人間行動・社会構造から読み解くリスクと対策 | 福本 勇樹 | 基礎研マンスリー |

| 2025/06/24 | 日本国債市場における寡占構造と制度的制約-金利上昇局面に見られる構造的脆弱性の考察 | 福本 勇樹 | 基礎研レポート |

| 2025/06/12 | 金融技術革新の4類型とその波及効果-キャッシュレス化にみる「制度から始まるイノベーション」の形 | 福本 勇樹 | 基礎研レポート |

新着記事

-

2025年10月22日

高市新政権が発足、円相場の行方を考える~マーケット・カルテ11月号 -

2025年10月22日

貿易統計25年9月-米国向け自動車輸出が数量ベースで一段と落ち込む。7-9月期の外需寄与度は前期比▲0.4%程度のマイナスに -

2025年10月22日

米連邦地裁、Googleへの是正措置を公表~一般検索サービス市場における独占排除 -

2025年10月21日

選択と責任──消費社会の二重構造(2)-欲望について考える(3) -

2025年10月21日

連立協議から選挙のあり方を思う-選挙と同時に大規模な公的世論調査の実施を

レポート紹介

-

研究領域

-

経済

-

金融・為替

-

資産運用・資産形成

-

年金

-

社会保障制度

-

保険

-

不動産

-

経営・ビジネス

-

暮らし

-

ジェロントロジー(高齢社会総合研究)

-

医療・介護・健康・ヘルスケア

-

政策提言

-

-

注目テーマ・キーワード

-

統計・指標・重要イベント

-

媒体

- アクセスランキング

お知らせ

-

2025年07月01日

News Release

-

2025年06月06日

News Release

-

2025年04月02日

News Release

【日本におけるキャッシュレス化の進展状況について-日本のキャッシュレス化について考える(1)】【シンクタンク】ニッセイ基礎研究所は、保険・年金・社会保障、経済・金融・不動産、暮らし・高齢社会、経営・ビジネスなどの各専門領域の研究員を抱え、様々な情報提供を行っています。

日本におけるキャッシュレス化の進展状況について-日本のキャッシュレス化について考える(1)のレポート Topへ

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!