- シンクタンクならニッセイ基礎研究所 >

- 経済 >

- 経済予測・経済見通し >

- 2017~2019年度経済見通し(17年11月)

2017年11月16日

文字サイズ

- 小

- 中

- 大

1. 2017年7-9月期は年率1.4%と外需主導で7四半期連続のプラス成長

2017年7-9月期の実質GDP(1次速報値)は、前期比0.3%(前期比年率1.4%)と7四半期連続のプラス成長となった。

4-6月期にマイナスとなった外需が前期比・寄与度0.5%(前期比年率2.0%)と成長率を大きく押し上げたことがプラス成長の主因である。一方、国内需要は、企業収益の改善を背景に設備投資が前期比0.2%と小幅ながら4四半期連続の増加となったが、2016年1-3月期から増加を続けてきた民間消費、住宅投資がそれぞれ前期比▲0.5%、▲0.9%と7四半期ぶりの減少となった。

また、4-6月期に前期比5.8%の大幅増加となった公的固定資本形成が、2016年度補正予算の効果一巡から前期比▲2.5%と大きく落ち込んだため、国内需要が前期比▲0.2%と4四半期ぶりに減少した。

実質GDPは4-6月期に続き潜在成長率を上回る伸びになったが、4-6月期が内需主導の成長であったのに対し、7-9月期は外需主導の成長となり、国内需要は家計部門(民間消費、住宅投資)を中心に弱めの動きとなった。

4-6月期にマイナスとなった外需が前期比・寄与度0.5%(前期比年率2.0%)と成長率を大きく押し上げたことがプラス成長の主因である。一方、国内需要は、企業収益の改善を背景に設備投資が前期比0.2%と小幅ながら4四半期連続の増加となったが、2016年1-3月期から増加を続けてきた民間消費、住宅投資がそれぞれ前期比▲0.5%、▲0.9%と7四半期ぶりの減少となった。

また、4-6月期に前期比5.8%の大幅増加となった公的固定資本形成が、2016年度補正予算の効果一巡から前期比▲2.5%と大きく落ち込んだため、国内需要が前期比▲0.2%と4四半期ぶりに減少した。

実質GDPは4-6月期に続き潜在成長率を上回る伸びになったが、4-6月期が内需主導の成長であったのに対し、7-9月期は外需主導の成長となり、国内需要は家計部門(民間消費、住宅投資)を中心に弱めの動きとなった。

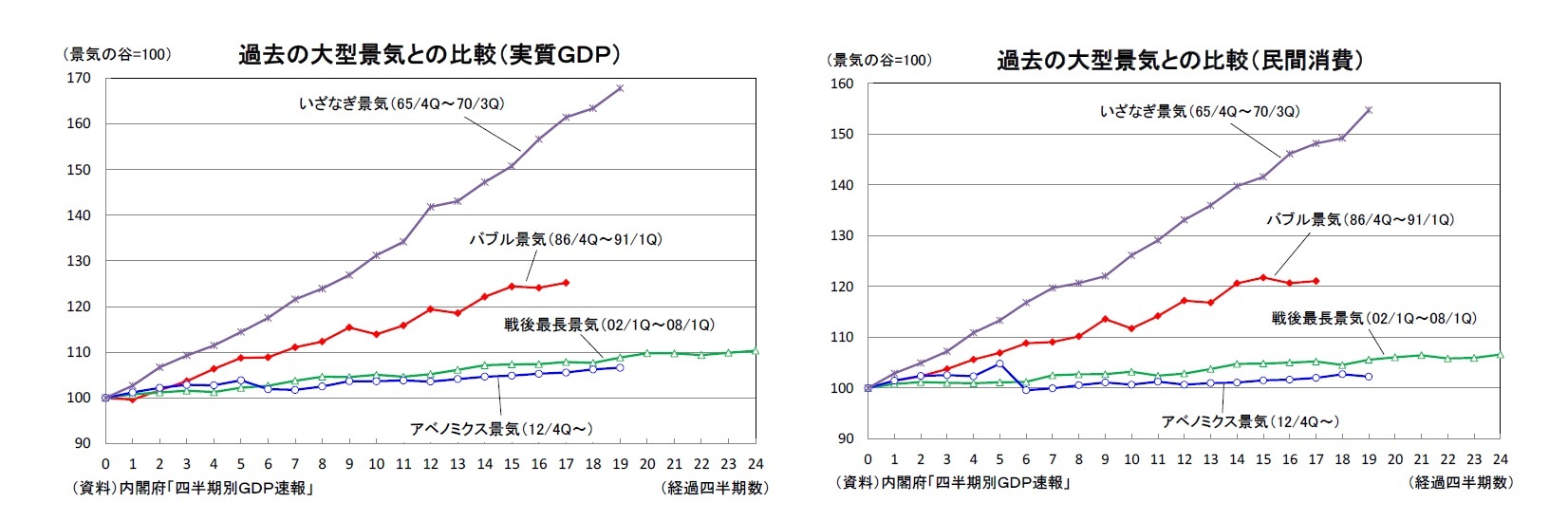

今回の景気回復期の特徴としては、2014年4月に消費税率の引き上げが実施され、景気が足踏み状態となっていた期間が長かったため、過去の大型景気と比べて回復局面における経済成長率が低いことが挙げられる。回復局面における平均成長率は、いざなぎ景気11.5%、バブル期の5.4%、戦後最長景気の1.7%に対して、今回は1.4%(いずれも年率換算値)にとどまっている。

経済活動を企業部門と家計部門に分けてみると、企業部門は堅調だ。海外経済の成長率が低水準にとどまっているため、輸出の伸びは過去の回復局面と比べると低いものの、企業が人件費を中心としたコスト抑制姿勢を維持する中、円安による追い風もあって、企業収益は過去の大型景気に匹敵する高い伸びとなっている。法人企業統計の経常利益は2016年10-12月期から3四半期連続で過去最高水準を更新した。こうした中、設備投資も底堅く推移している。企業収益の好調さを考えれば物足りないが、今回の景気回復局面における伸びは年平均で3.0%と実質GDP成長率を大きく上回っている。

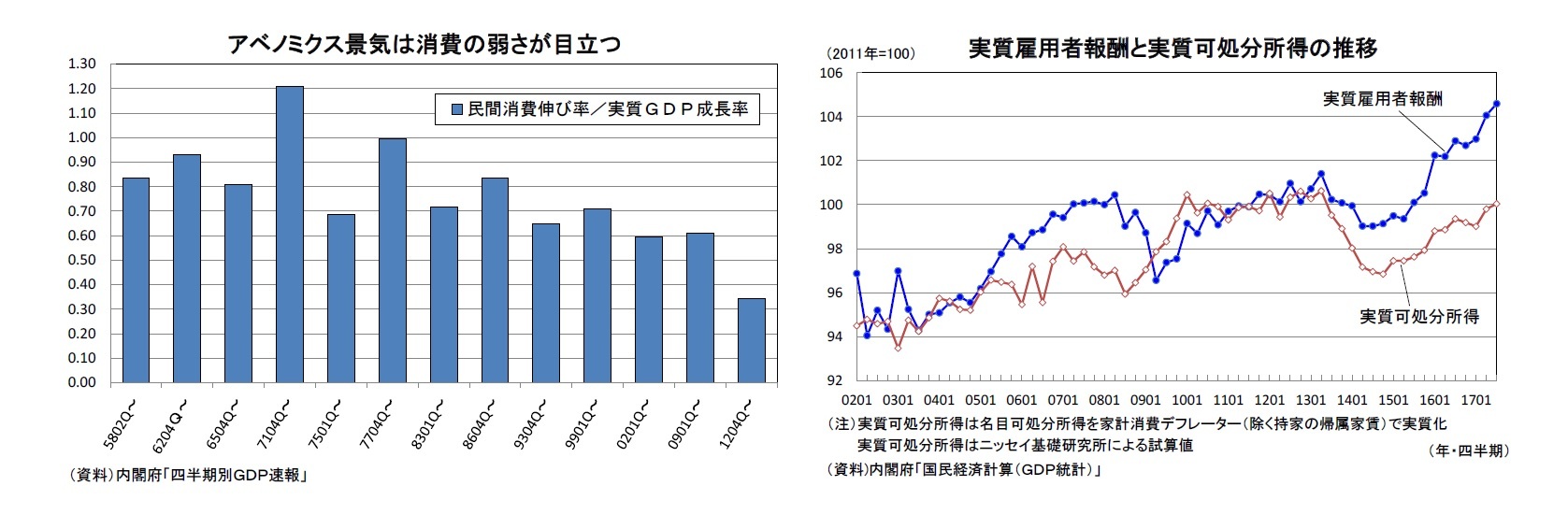

一方、家計部門は個人消費を中心に低調な推移が続いている。GDP統計の民間消費は2017年前半には一時的に高い伸びとなったものの、今回の回復局面を通した伸びは年平均で0.5%にすぎない。低成長下では消費の伸びも低くなる面があることは確かだが、実質GDP成長率に対する相対的な伸びも約3分の1にすぎず、過去の景気回復局面の中で最も低くなっている。

失業率がバブル期以来の2%台まで低下し、雇用者数は大幅な増加を続けているが、名目賃金が伸び悩む中で、円安、消費税率引き上げの影響などから物価が上昇したことから、家計の実質購買力が低下し、このことが個人消費の低迷をもたらしている。また、雇用者数の高い伸びを主因として雇用者報酬は比較的順調に伸びているが、個人消費に直結する家計の可処分所得の伸びは、超低金利の長期化に伴う利子所得の低迷、マクロ経済スライドや特例水準の解消による年金給付額の抑制、年金保険料率の段階的引き上げなどから、雇用者報酬の伸びを大きく下回っている。2012年10-12月期を谷とした今回の景気回復局面において、実質雇用者報酬は4.5%増えているが、実質可処分所得はこの間、▲0.6%減少している1。可処分所得の伸び悩みが消費低迷の主因と考えられる。賃金の上昇などを通じて企業部門の改善を家計部門に波及させることが個人消費の本格回復のためには不可欠だろう。

経済活動を企業部門と家計部門に分けてみると、企業部門は堅調だ。海外経済の成長率が低水準にとどまっているため、輸出の伸びは過去の回復局面と比べると低いものの、企業が人件費を中心としたコスト抑制姿勢を維持する中、円安による追い風もあって、企業収益は過去の大型景気に匹敵する高い伸びとなっている。法人企業統計の経常利益は2016年10-12月期から3四半期連続で過去最高水準を更新した。こうした中、設備投資も底堅く推移している。企業収益の好調さを考えれば物足りないが、今回の景気回復局面における伸びは年平均で3.0%と実質GDP成長率を大きく上回っている。

一方、家計部門は個人消費を中心に低調な推移が続いている。GDP統計の民間消費は2017年前半には一時的に高い伸びとなったものの、今回の回復局面を通した伸びは年平均で0.5%にすぎない。低成長下では消費の伸びも低くなる面があることは確かだが、実質GDP成長率に対する相対的な伸びも約3分の1にすぎず、過去の景気回復局面の中で最も低くなっている。

失業率がバブル期以来の2%台まで低下し、雇用者数は大幅な増加を続けているが、名目賃金が伸び悩む中で、円安、消費税率引き上げの影響などから物価が上昇したことから、家計の実質購買力が低下し、このことが個人消費の低迷をもたらしている。また、雇用者数の高い伸びを主因として雇用者報酬は比較的順調に伸びているが、個人消費に直結する家計の可処分所得の伸びは、超低金利の長期化に伴う利子所得の低迷、マクロ経済スライドや特例水準の解消による年金給付額の抑制、年金保険料率の段階的引き上げなどから、雇用者報酬の伸びを大きく下回っている。2012年10-12月期を谷とした今回の景気回復局面において、実質雇用者報酬は4.5%増えているが、実質可処分所得はこの間、▲0.6%減少している1。可処分所得の伸び悩みが消費低迷の主因と考えられる。賃金の上昇などを通じて企業部門の改善を家計部門に波及させることが個人消費の本格回復のためには不可欠だろう。

1 家計の可処分所得の実績値は年次推計値が公表されている2016年1-3月期までとなっており、公表系列も名目・原系列に限られている。ここでは、雇用者報酬の実績値、その他の各種情報をもとに2016年4-6月期~2017年7-9月期の名目可処分所得を試算し、家計消費デフレーター(持家の帰属家賃を除く)で実質化した上で季節調整をかけた

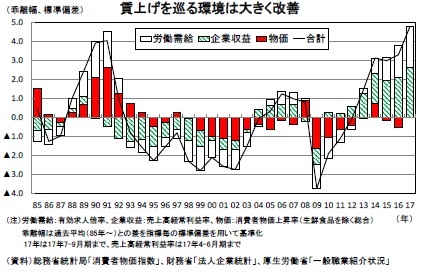

(賃上げを巡る環境は大きく改善)

賃金総額の約4分の3を占める所定内給与の動向を大きく左右する春闘賃上げ率(厚生労働省「民間主要企業春季賃上げ要求・妥結状況」は、アベノミクス開始後の2014年に2.19%と13年ぶりの2%台となった後、2015年には2.38%まで高まったが、2016年(2.14%)、2017年(2.11%)と2年連続で伸び率が低下した。労働需給は一貫して良好な状態が続いているが、2013年4月の日銀の異次元緩和導入から順調に上昇していた消費者物価の伸びが2015年に入り頭打ちとなり、2016年には下落に転じたことが賃上げに対してマイナスに働いた。また、足もとの企業収益は過去最高水準にあるが、2016年初から半ばにかけては海外経済の減速や円高急進の影響などから一時的に大きく悪化したことが2017年の賃上げ交渉には逆風となった。

2018年の春季交渉を巡る環境を確認すると、失業率は完全雇用とされる3%程度を下回る2%台後半まで低下し、有効求人倍率はバブル期のピークを上回る1.5倍台で推移するなど、労働需給は引き締まった状態が続いている。また、法人企業統計の経常利益は2016年7-9月期から4四半期連続で前年比二桁の高い伸びを続けており、2016年10-12月期からは3四半期連続で過去最高水準を更新した。売上高が増加する中でも人件費を中心としたコストが抑えられていることから利益率も大幅に改善し、2017年4-6月期の売上高経常利益率(季節調整値)は6.16%と過去最高水準にある。

さらに、2016年中はマイナス圏で推移していた消費者物価上昇率(生鮮食品を除く総合)は2017年1月に上昇に転じた後、9月には前年比0.7%まで伸びを高めている。このように、賃上げ率を大きく左右する(1)労働需給、(2)企業収益、(3)物価の3要素はここにきていずれも明確に改善している。

賃金総額の約4分の3を占める所定内給与の動向を大きく左右する春闘賃上げ率(厚生労働省「民間主要企業春季賃上げ要求・妥結状況」は、アベノミクス開始後の2014年に2.19%と13年ぶりの2%台となった後、2015年には2.38%まで高まったが、2016年(2.14%)、2017年(2.11%)と2年連続で伸び率が低下した。労働需給は一貫して良好な状態が続いているが、2013年4月の日銀の異次元緩和導入から順調に上昇していた消費者物価の伸びが2015年に入り頭打ちとなり、2016年には下落に転じたことが賃上げに対してマイナスに働いた。また、足もとの企業収益は過去最高水準にあるが、2016年初から半ばにかけては海外経済の減速や円高急進の影響などから一時的に大きく悪化したことが2017年の賃上げ交渉には逆風となった。

2018年の春季交渉を巡る環境を確認すると、失業率は完全雇用とされる3%程度を下回る2%台後半まで低下し、有効求人倍率はバブル期のピークを上回る1.5倍台で推移するなど、労働需給は引き締まった状態が続いている。また、法人企業統計の経常利益は2016年7-9月期から4四半期連続で前年比二桁の高い伸びを続けており、2016年10-12月期からは3四半期連続で過去最高水準を更新した。売上高が増加する中でも人件費を中心としたコストが抑えられていることから利益率も大幅に改善し、2017年4-6月期の売上高経常利益率(季節調整値)は6.16%と過去最高水準にある。

さらに、2016年中はマイナス圏で推移していた消費者物価上昇率(生鮮食品を除く総合)は2017年1月に上昇に転じた後、9月には前年比0.7%まで伸びを高めている。このように、賃上げ率を大きく左右する(1)労働需給、(2)企業収益、(3)物価の3要素はここにきていずれも明確に改善している。

賃上げを巡る環境を過去と比較するために、労働需給(有効求人倍率)、企業収益(売上高経常利益率)、物価(消費者物価上昇率(除く生鮮食品))について、過去平均(1985年~)からの乖離幅を標準偏差で基準化してみると、労働需給、企業収益の上振れ幅は過去最高となっており、2015年、2016年にはマイナスだった物価もようやく過去平均並みの伸びまで回復し、少なくとも賃上げにはマイナスに働かない水準にまで改善していることが分かる。

賃上げを巡る環境を過去と比較するために、労働需給(有効求人倍率)、企業収益(売上高経常利益率)、物価(消費者物価上昇率(除く生鮮食品))について、過去平均(1985年~)からの乖離幅を標準偏差で基準化してみると、労働需給、企業収益の上振れ幅は過去最高となっており、2015年、2016年にはマイナスだった物価もようやく過去平均並みの伸びまで回復し、少なくとも賃上げにはマイナスに働かない水準にまで改善していることが分かる。3指標を合計すると、2013年にプラス圏に浮上し2014年に大きく改善した後、2015年、2016年と改善が足踏みしたが、2017年にはプラス幅が大きく拡大し、バブル期の1990年頃を大きく上回る過去最高水準に達している。

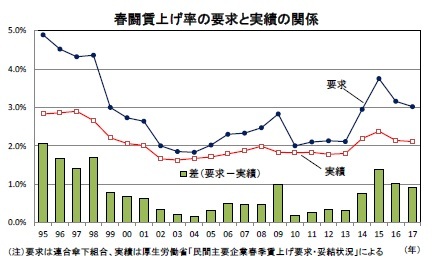

このように、賃上げを巡る環境は極めて良好な状態にあるが、懸念されるのはこうした中でも組合側の要求水準が上がっていないことだ。

10/19に連合が発表した2018年春季生活闘争基本方針では、賃上げ要求水準が「2%程度を基準(定期昇給分を除く)」と前年と変わらなかった。連合は2014年に「定期昇給プラス物価上昇分等1%以上」と久しぶりにベースアップの要求を復活させ、2015年には「2%以上」と要求水準をさらに引き上げたが、2016年に「2%程度」に引き下げた後、2年連続で据え置かれた。また、連合傘下組合の実際の要求水準も2013年の2.11%から2014年が2.95%、2015年が3.75%と大幅に上昇したが、2016年(3.16%)、2017年(3.02%)と低下し、実際の賃上げ率も2年連続で低下した。

10/19に連合が発表した2018年春季生活闘争基本方針では、賃上げ要求水準が「2%程度を基準(定期昇給分を除く)」と前年と変わらなかった。連合は2014年に「定期昇給プラス物価上昇分等1%以上」と久しぶりにベースアップの要求を復活させ、2015年には「2%以上」と要求水準をさらに引き上げたが、2016年に「2%程度」に引き下げた後、2年連続で据え置かれた。また、連合傘下組合の実際の要求水準も2013年の2.11%から2014年が2.95%、2015年が3.75%と大幅に上昇したが、2016年(3.16%)、2017年(3.02%)と低下し、実際の賃上げ率も2年連続で低下した。安倍首相は経済界に対し「3%の賃上げ」を要請しており、2018年度税制改正では賃上げ促進税制の拡充を図る方針である。しかし、組合からの要求水準が低いままでは実際の賃上げにはつながらないだろう。

(2017年11月16日「Weekly エコノミスト・レター」)

このレポートの関連カテゴリ

03-3512-1836

経歴

- ・ 1992年:日本生命保険相互会社

・ 1996年:ニッセイ基礎研究所へ

・ 2019年8月より現職

・ 2010年 拓殖大学非常勤講師(日本経済論)

・ 2012年~ 神奈川大学非常勤講師(日本経済論)

・ 2018年~ 統計委員会専門委員

斎藤 太郎のレポート

| 日付 | タイトル | 執筆者 | 媒体 |

|---|---|---|---|

| 2025/10/24 | 消費者物価(全国25年9月)-コアCPI上昇率は拡大したが、先行きは鈍化へ | 斎藤 太郎 | 経済・金融フラッシュ |

| 2025/10/22 | 貿易統計25年9月-米国向け自動車輸出が数量ベースで一段と落ち込む。7-9月期の外需寄与度は前期比▲0.4%程度のマイナスに | 斎藤 太郎 | 経済・金融フラッシュ |

| 2025/10/03 | 雇用関連統計25年8月-失業率、有効求人倍率ともに悪化 | 斎藤 太郎 | 経済・金融フラッシュ |

| 2025/09/30 | 鉱工業生産25年8月-7-9月期は自動車中心に減産の可能性 | 斎藤 太郎 | 経済・金融フラッシュ |

新着記事

-

2025年10月28日

試練の5年に踏み出す中国(前編)-「第15次五カ年計画」の5年間は、どのような5年か -

2025年10月28日

地域医療連携推進法人の現状と今後を考える-「連携以上、統合未満」で協力する形態、その将来像は? -

2025年10月28日

東宝の自己株式取得-公開買付による取得 -

2025年10月28日

今週のレポート・コラムまとめ【10/21-10/27発行分】 -

2025年10月27日

大学卒女性の働き方別生涯賃金の推計(令和6年調査より)-正社員で2人出産・育休・時短で2億円超

レポート紹介

-

研究領域

-

経済

-

金融・為替

-

資産運用・資産形成

-

年金

-

社会保障制度

-

保険

-

不動産

-

経営・ビジネス

-

暮らし

-

ジェロントロジー(高齢社会総合研究)

-

医療・介護・健康・ヘルスケア

-

政策提言

-

-

注目テーマ・キーワード

-

統計・指標・重要イベント

-

媒体

- アクセスランキング

お知らせ

-

2025年07月01日

News Release

-

2025年06月06日

News Release

-

2025年04月02日

News Release

【2017~2019年度経済見通し(17年11月)】【シンクタンク】ニッセイ基礎研究所は、保険・年金・社会保障、経済・金融・不動産、暮らし・高齢社会、経営・ビジネスなどの各専門領域の研究員を抱え、様々な情報提供を行っています。

2017~2019年度経済見通し(17年11月)のレポート Topへ

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!