- シンクタンクならニッセイ基礎研究所 >

- 社会保障制度 >

- 社会保障全般・財源 >

- 介護保険料引き上げの背景と問題点を考える-財政の帳尻合わせではない真正面からの負担論議を

介護保険料引き上げの背景と問題点を考える-財政の帳尻合わせではない真正面からの負担論議を

保険研究部 上席研究員・ヘルスケアリサーチセンター・ジェロントロジー推進室兼任 三原 岳

文字サイズ

- 小

- 中

- 大

1―はじめに

では、この負担増を伴う制度改正はなぜ必要だったのだろうか。社会保障の制度改革を巡る議論では給付の充実は支持されやすく、負担増は嫌われがちである。この制度改正についても、背景や理由などが論じられず、負担増のイメージだけが先行している印象もある。

そこで制度改正の議論や背景を考察すると、実は介護保険財政のやり繰りとは全く関係がなく、国家財政を巡る「帳尻合わせ」という点が見えてくる。筆者自身としては、財源確保が難しくなっている中、負担能力に応じて保険料を徴収する今回の制度改正は止むを得ないと考えているが、財政の帳尻合わせを通じて「取れるところから取る」という安易な側面があり、制度の信頼性を失わせることになりかねないことを危惧している。

本レポートでは、前半で介護保険財政の現状や厳しい国家財政のやり繰りを視野に入れつつ、制度改正の背景を考察することで、今回の制度改正が国家財政の帳尻合わせだった点を指摘する、その上で後半では、こうした帳尻合わせが制度の信頼性を損なう可能性を問題点として論じ、給付と負担の問題に真正面から取り組む必要性を指摘する。

1 2016年8月19日、社会保障審議会(厚生労働相の諮問機関)第61回介護保険部会資料。

2―保険料が上がった理由

今回の制度改正の背景を探る上では、医療保険や介護保険を巡る複雑な税金、保険料の流れについて全体像を理解する必要がある。

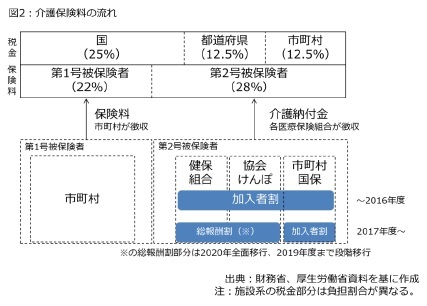

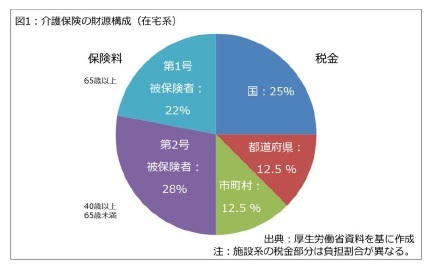

一方、保険料の部分は年齢で区切られている。具体的には、第1号被保険者と呼ばれる65歳以上の高齢者が22%、第2号被保険者と呼ばれる40歳以上65歳未満の人が28%を負担している3。今回の制度変更は28%に相当する第2号被保険者に関わる部分である。

一方、保険料の部分は年齢で区切られている。具体的には、第1号被保険者と呼ばれる65歳以上の高齢者が22%、第2号被保険者と呼ばれる40歳以上65歳未満の人が28%を負担している3。今回の制度変更は28%に相当する第2号被保険者に関わる部分である。第2号被保険者が支払う保険料については、加入する公的医療保険の種類で異なる。日本は国民全員が何らかの公的医療保険制度に加入する「国民皆保険」を採用しており、大手企業の被用者を対象とした健保組合4、主に中小企業の被用者が加入する協会けんぽ、自営業者らを想定した市町村国民健康保険に大別できる。

そして、第2号被保険者の介護保険料については、医療保険料に上乗せする形で医療保険組合ごとに徴収されている。具体的には、図2の通り、自営業者は市町村の国民健康保険に、大企業の勤め人は会社の健保組合に、中小企業の勤め人は協会けんぽを通じて介護保険料を支払っており、それぞれの保険組合が国に「介護納付金」として支払っている。

こうして各保険組合に割り振られる保険料の水準については、各保険組合の加入者数に応じて決まっていた。分かりやすく言うと、現役世代が支払う28%分の保険料負担については、40歳以上64歳未満の国民が頭数で「割り勘」していたのである。

2 施設系給付は国20%、都道府県17.5%、市町村12.5%となっている。

3 この割合は人口比に応じて3年に一度、見直されている。

4 常時700人以上の従業員が働く事業所は健保組合を設立できる。2つ以上の事業所が共同して設立する場合、3,000人以上の常時従業員が必要。

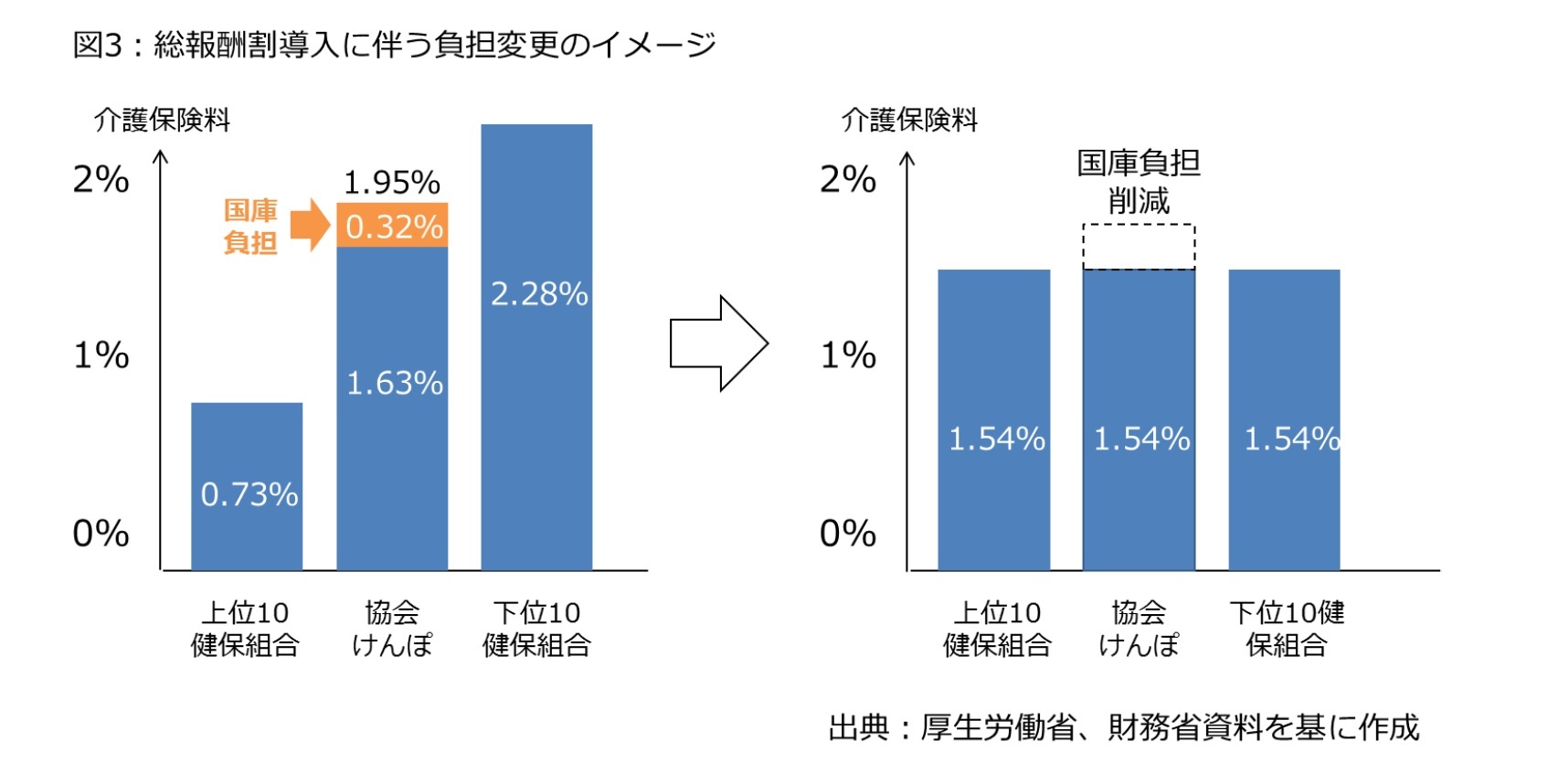

しかし、2017年に成立した改正介護保険法では「割り勘ルール」を変え、健保組合、協会けんぽ、共済組合などサラリーマンが加入する被用者保険については、3年間を掛けて全て所得ベースに変更した5。これが「総報酬割」と呼ばれる仕組みである。この結果、相対的に高所得な人が多い健保組合の保険料負担が増え、協会けんぽや低所得者が多い健保組合の保険料負担が減ることになった。

一方、総報酬割の導入に伴って協会けんぽに割り振られる保険料の負担が減ることで、協会けんぽの財政が改善することが期待されるため、その分の国庫負担を削減した。削減額は2017年度予算ベースで440億円に及ぶ。総報酬割の導入と協会けんぽの国庫負担削減のイメージは図3の通りである。

5 自営業者や農林従事者などを想定した市町村国民健康保険を総報酬割の対象から除外しているのは、被用者に比べると所得の把握が困難なためである。

3―介護保険の財政状況

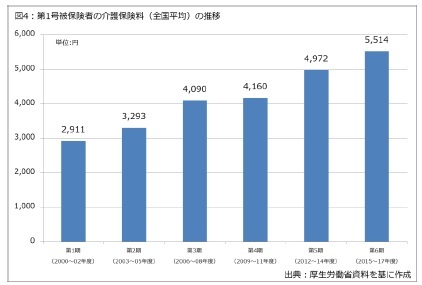

さらに、75歳以上高齢者に関しては、全国平均で月額5,659円に上る後期高齢者医療制度の保険料が天引きされており、第1号被保険者の平均保険料を大幅に引き上げることは難しい。

このため、介護保険財政の安定性を高める上では、(1)給付範囲の見直しを通じて給付費を抑制する、(2)消費増税などを通じて税金の割合を増やす、(3)保険料の対象年齢引き下げなど第2号被保険者の保険料負担を増やす7―といった選択肢が求められる。

このため、介護保険財政の安定性を高める上では、(1)給付範囲の見直しを通じて給付費を抑制する、(2)消費増税などを通じて税金の割合を増やす、(3)保険料の対象年齢引き下げなど第2号被保険者の保険料負担を増やす7―といった選択肢が求められる。しかし、今回の制度改正は第2号被保険者の保険料負担を変更する際のルール、つまり「割り勘ルール」を変更したに過ぎず、介護保険の予算規模が増えるわけでも減るわけではない。

言い換えると、国民が薄く広く負担している税金の負担を減らす代わりに、豊かな健保組合の被保険者の保険料負担を増やしたに過ぎず、言わば負担の付け替えである。

6 第1号被保険者の介護保険料は市町村ごとに異なるが、市町村が3年に一度見直す介護保険事業計画で定められる仕組みとなっている。

7 ここでは詳しく述べないが、保険料の対象年齢を引き下げる選択肢については、障害者総合支援法との関係性が問われることになる。介護保険法は「加齢」に伴う要介護状態のリスクをカバーすることを想定しており、年齢を引き下げた場合、これを例えば「20歳以上」に引き下げた場合、「加齢に伴う要介護リスクをカバーする」という介護保険制度の説明も困難になる。対象年齢引き下げと障害者支援策(当時は障害者自立支援法)との整合性については、2006年制度改正に際しても論点となったが、障害者団体の反発などで見送った経緯がある。

(2017年11月14日「基礎研レポート」)

03-3512-1798

- プロフィール

【職歴】

1995年4月~ 時事通信社

2011年4月~ 東京財団研究員

2017年10月~ ニッセイ基礎研究所

2023年7月から現職

【加入団体等】

・社会政策学会

・日本財政学会

・日本地方財政学会

・自治体学会

・日本ケアマネジメント学会

・関東学院大学法学部非常勤講師

【講演等】

・経団連、経済同友会、日本商工会議所、財政制度等審議会、日本医師会、連合など多数

・藤田医科大学を中心とする厚生労働省の市町村人材育成プログラムの講師(2020年度~)

【主な著書・寄稿など】

・『必携自治体職員ハンドブック』公職研(2021年5月、共著)

・『地域医療は再生するか』医薬経済社(2020年11月)

・『医薬経済』に『現場が望む社会保障制度』を連載中(毎月)

・「障害者政策の変容と差別解消法の意義」「合理的配慮の考え方と決定過程」日本聴覚障害学生高等教育支援ネットワーク編『トピック別 聴覚障害学生支援ガイド』(2017年3月、共著)

・「介護報酬複雑化の過程と問題点」『社会政策』(通巻第20号、2015年7月)ほか多数

三原 岳のレポート

| 日付 | タイトル | 執筆者 | 媒体 |

|---|---|---|---|

| 2025/10/28 | 地域医療連携推進法人の現状と今後を考える-「連携以上、統合未満」で協力する形態、その将来像は? | 三原 岳 | 保険・年金フォーカス |

| 2025/09/26 | 相次ぐ有料老人ホームの不適切な事案、その対策は?(下)-取り得る適正化策の選択肢と論点を探る | 三原 岳 | 研究員の眼 |

| 2025/08/27 | 相次ぐ有料老人ホームの不適切な事案、その対策は?(上)-医療的ニーズの高い人の支援が不十分な点など背景を探る | 三原 岳 | 研究員の眼 |

| 2025/07/29 | 介護保険改正の論点を考える-積み残された財源問題のほか、人材確保や有料老人ホームの見直しも論点に、参院選の影響は? | 三原 岳 | 基礎研レポート |

新着記事

-

2025年11月04日

今週のレポート・コラムまとめ【10/28-10/31発行分】 -

2025年10月31日

交流を広げるだけでは届かない-関係人口・二地域居住に求められる「心の安全・安心」と今後の道筋 -

2025年10月31日

ECB政策理事会-3会合連続となる全会一致の据え置き決定 -

2025年10月31日

2025年7-9月期の実質GDP~前期比▲0.7%(年率▲2.7%)を予測~ -

2025年10月31日

保険型投資商品の特徴を理解すること(欧州)-欧州保険協会の解説文書

お知らせ

-

2025年07月01日

News Release

-

2025年06月06日

News Release

-

2025年04月02日

News Release

【介護保険料引き上げの背景と問題点を考える-財政の帳尻合わせではない真正面からの負担論議を】【シンクタンク】ニッセイ基礎研究所は、保険・年金・社会保障、経済・金融・不動産、暮らし・高齢社会、経営・ビジネスなどの各専門領域の研究員を抱え、様々な情報提供を行っています。

介護保険料引き上げの背景と問題点を考える-財政の帳尻合わせではない真正面からの負担論議をのレポート Topへ

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!