- シンクタンクならニッセイ基礎研究所 >

- 経済 >

- 経済予測・経済見通し >

- 2017・2018年度経済見通し

2017年10月05日

文字サイズ

- 小

- 中

- 大

1―6四半期連続のプラス成長

2017年4-6月期の実質GDP(2次速報)は、前期比0.6%(年率2.5%)と6四半期連続のプラス成長となった。外需は3四半期ぶりのマイナスとなったが、雇用所得環境の改善、企業収益の大幅増加を背景に、民間消費(前期比0.8%)、設備投資(同0.5%)が増加したことに加え、2016年度補正予算の執行本格化から公的固定資本形成が前期比6.0%の高い伸びとなり、国内需要主導で潜在成長率を大きく上回る高成長となった。

2―景気回復の裾野が拡がる

景気はここにきて回復基調を強めている。消費税率引き上げ後、長期にわたって低迷が続いてきた個人消費も2017年入り後は持ち直しの動きが明確となってきた。

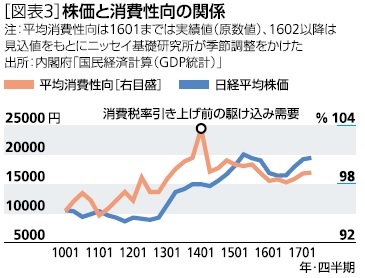

景気動向指数の一致系列に採用されている10指標を生産関連、雇用関連、消費関連、設備投資関連、企業収益関連に分けた上で、今回の景気回復局面におけるCI一致指数の上昇幅への寄与度(累積)を見ると、2013年度末までは5分野の指標がバランス良く、急ピッチで回復していた。しかし、2014年4月の消費税率引き上げ後は雇用関連、企業収益関連が底堅さを維持する一方、消費関連、生産関連が急速に落ち込み、両者ともに低迷が長期化した。特に、消費関連については2016年には景気回復局面入り後の累積寄与度がマイナスに転じるまで落ち込んだ。

2016年度に入ってからは生産関連の回復基調が明確となっていることに加え、2016年度後半には個人消費も持ち直しに向かい、2017年度入り後には累積寄与度のプラス幅が大きく拡大している[図表1]。ここにきて景気回復は裾野の拡がりを伴ったものとなっている。

景気動向指数の一致系列に採用されている10指標を生産関連、雇用関連、消費関連、設備投資関連、企業収益関連に分けた上で、今回の景気回復局面におけるCI一致指数の上昇幅への寄与度(累積)を見ると、2013年度末までは5分野の指標がバランス良く、急ピッチで回復していた。しかし、2014年4月の消費税率引き上げ後は雇用関連、企業収益関連が底堅さを維持する一方、消費関連、生産関連が急速に落ち込み、両者ともに低迷が長期化した。特に、消費関連については2016年には景気回復局面入り後の累積寄与度がマイナスに転じるまで落ち込んだ。

2016年度に入ってからは生産関連の回復基調が明確となっていることに加え、2016年度後半には個人消費も持ち直しに向かい、2017年度入り後には累積寄与度のプラス幅が大きく拡大している[図表1]。ここにきて景気回復は裾野の拡がりを伴ったものとなっている。

3―個人消費回復の要因

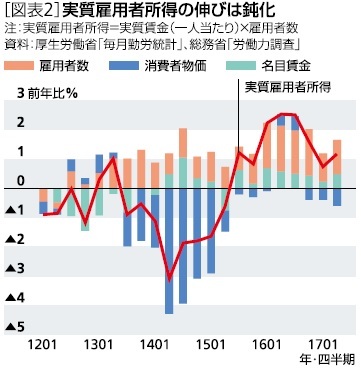

こうした中でも個人消費が回復しているのは、大幅な低下が続いていた消費性向が上昇に転じているためと考えられる。GDP統計の平均消費性向は2016年1-3月期までしか公表されていないが、筆者が試算した平均消費性向は2016年に大幅な低下が続いた後、2017年に入ってから上昇に転じ、消費の押し上げ要因となっている。

こうした中でも個人消費が回復しているのは、大幅な低下が続いていた消費性向が上昇に転じているためと考えられる。GDP統計の平均消費性向は2016年1-3月期までしか公表されていないが、筆者が試算した平均消費性向は2016年に大幅な低下が続いた後、2017年に入ってから上昇に転じ、消費の押し上げ要因となっている。2016年中はマイナス金利導入に伴う消費者心理の悪化、株価の下落、相次ぐ台風上陸などの天候不順、生鮮野菜の高騰に伴う節約志向の高まりなどが消費性向の押し下げ要因となっていたが、2017年入り後はこうしたマイナス材料が比較的少ないこと、株価の上昇傾向が続いたことが消費性向の押し上げに寄与しているものと考えられる[図表3]。

また、消費低迷が長期化した一因は、リーマン・ショック後にエコカー補助金・減税、家電エコポイント制度などの需要喚起策、地上アナログ放送終了(地デジ対応テレビの買い替え需要急増)、WindowsXPのサポート終了、消費税率引き上げ前の駆け込み需要など、耐久消費財の購入を促進する事象が相次いで発生したため、耐久消費財で大規模なストック調整が発生したことであった。しかし、リーマン・ショックの発生から10年近くが経過し、需要喚起策により購入された自動車、家電などが買い替え時期を迎えたことで耐久消費財のストック調整は概ね一巡したと考えられる。

実際、耐久財の消費支出は消費税率引き上げをきっかけとして急速に落ち込んだ後、低迷が続いていたが、2015年10-12月期を底に増加に転じている。

実際、耐久財の消費支出は消費税率引き上げをきっかけとして急速に落ち込んだ後、低迷が続いていたが、2015年10-12月期を底に増加に転じている。

4―設備投資の回復は緩やか

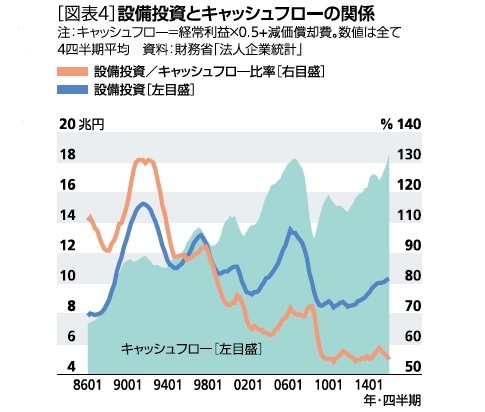

好調な企業収益を背景に設備投資は回復基調が続いているが、そのペースは緩やかなものにとどまっている。財務省の法人企業統計によれば、2017年4-6月期の経常利益は前年比22.6%(1-3月期:同26.6%)の高い伸びとなったが、設備投資(ソフトウェアを含む)は前年比1.5%と、1-3月期の同4.5%から伸びが鈍化した。

設備投資の回復はあくまでも企業収益の大幅な増加に伴う潤沢なキャッシュフローを主因としたもので、企業の設備投資スタンスが必ずしも積極化している訳ではない。企業の設備投資意欲を反映する「設備投資/キャッシュフロー比率」は低水準の推移が続いているが、企業収益が大幅に増加する中で設備投資の伸びが限定的にとどまっていることから、2016年度入り後はさらに水準を切り下げている[図表4]。

企業の期待成長率が低水準にとどまる中では、企業の設備投資意欲が大きく高まり、キャッシュフローに対する設備投資の水準を大きく引き上げることは考えにくい。先行きについても、企業収益に比べ設備投資の回復ペースは緩やかなものとなる可能性が高いだろう。

設備投資の回復はあくまでも企業収益の大幅な増加に伴う潤沢なキャッシュフローを主因としたもので、企業の設備投資スタンスが必ずしも積極化している訳ではない。企業の設備投資意欲を反映する「設備投資/キャッシュフロー比率」は低水準の推移が続いているが、企業収益が大幅に増加する中で設備投資の伸びが限定的にとどまっていることから、2016年度入り後はさらに水準を切り下げている[図表4]。

企業の期待成長率が低水準にとどまる中では、企業の設備投資意欲が大きく高まり、キャッシュフローに対する設備投資の水準を大きく引き上げることは考えにくい。先行きについても、企業収益に比べ設備投資の回復ペースは緩やかなものとなる可能性が高いだろう。

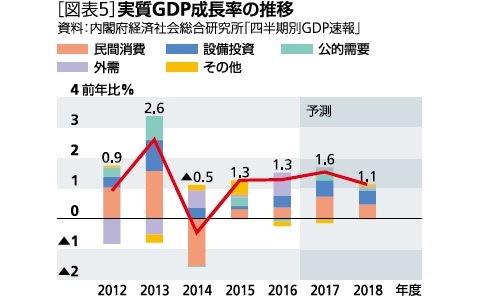

5―実質成長率は2017年度1.6%、2018年度1.1%を予想

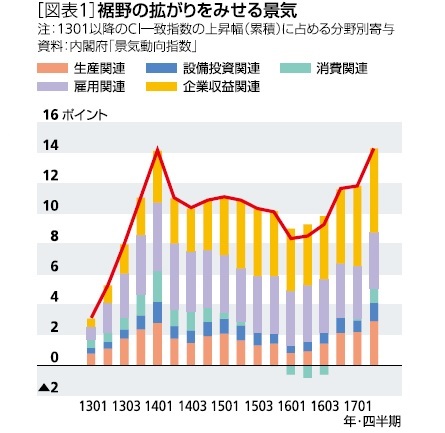

2017年4-6月期は民間消費が経済成長の主役となった。しかし、実質雇用者所得の伸びが鈍化するなど消費を取り巻く環境はむしろ厳しくなっており、消費回復の持続性には不安が残る。民間消費は7-9月期以降、前期比でほぼ横ばいの動きが続く可能性が高い。名目賃金が伸び悩む中で物価の上昇ペースが加速した場合には、実質購買力の低下を通じて消費が下振れるリスクが高まるだろう。

一方、設備投資は、企業の慎重な投資スタンスは維持されるものの、過去最高水準を更新する好調な企業収益を背景に、先行きも堅調に推移することが予想される。

2018年度は企業部門の改善が家計部門に波及することが期待される。具体的には、2017年度の企業収益の改善や物価上昇を受けて春闘賃上げ率が3年ぶりに前年を上回ることから名目賃金の伸びが高まり、民間消費の回復が所得の増加を伴ったものとなろう。ただし、人件費上昇に伴うコスト増などから企業収益の伸びが鈍化することを受けて設備投資の伸びが頭打ちとなること、公的固定資本形成の伸びが大きく鈍化することなどから、2018年度の成長率は2017年度から低下することが予想される。

実質GDP成長率は2017年度が1.6%、2018年度が1.1%と予想する[図表5]。

一方、設備投資は、企業の慎重な投資スタンスは維持されるものの、過去最高水準を更新する好調な企業収益を背景に、先行きも堅調に推移することが予想される。

2018年度は企業部門の改善が家計部門に波及することが期待される。具体的には、2017年度の企業収益の改善や物価上昇を受けて春闘賃上げ率が3年ぶりに前年を上回ることから名目賃金の伸びが高まり、民間消費の回復が所得の増加を伴ったものとなろう。ただし、人件費上昇に伴うコスト増などから企業収益の伸びが鈍化することを受けて設備投資の伸びが頭打ちとなること、公的固定資本形成の伸びが大きく鈍化することなどから、2018年度の成長率は2017年度から低下することが予想される。

実質GDP成長率は2017年度が1.6%、2018年度が1.1%と予想する[図表5]。

(2017年10月05日「基礎研マンスリー」)

このレポートの関連カテゴリ

関連レポート

- 2017・2018年度経済見通し~17年4-6月期GDP2次速報後改定

- 法人企業統計17年4-6月期~企業収益絶好調でも設備投資は低調、4-6月期の成長率は下方修正へ

- 消費者物価(全国17年8月)-エネルギー価格の上昇率鈍化から、コアCPI上昇率は1%弱で頭打ちへ

- 日銀短観(9月調査)予測~大企業製造業の業況判断D.I.は1ポイント上昇の18と予想

- 米国経済の見通し-消費主導の景気回復持続も、当面ハリケーンの影響や、米国内政治状況などで経済は流動的

- 欧州経済見通し-ユーロ圏では自律的回復続く-

- 中国経済見通し~景気は党大会後も大丈夫なのか?

- 【アジア・新興国】東南アジア・インドの経済見通し~輸出の好調と投資の復調で回復が続く

03-3512-1836

経歴

- ・ 1992年:日本生命保険相互会社

・ 1996年:ニッセイ基礎研究所へ

・ 2019年8月より現職

・ 2010年 拓殖大学非常勤講師(日本経済論)

・ 2012年~ 神奈川大学非常勤講師(日本経済論)

・ 2018年~ 統計委員会専門委員

斎藤 太郎のレポート

| 日付 | タイトル | 執筆者 | 媒体 |

|---|---|---|---|

| 2025/10/22 | 貿易統計25年9月-米国向け自動車輸出が数量ベースで一段と落ち込む。7-9月期の外需寄与度は前期比▲0.4%程度のマイナスに | 斎藤 太郎 | 経済・金融フラッシュ |

| 2025/10/03 | 雇用関連統計25年8月-失業率、有効求人倍率ともに悪化 | 斎藤 太郎 | 経済・金融フラッシュ |

| 2025/09/30 | 鉱工業生産25年8月-7-9月期は自動車中心に減産の可能性 | 斎藤 太郎 | 経済・金融フラッシュ |

| 2025/09/19 | 消費者物価(全国25年8月)-コアCPIは9ヵ月ぶりの3%割れ、年末には2%程度まで鈍化する見通し | 斎藤 太郎 | 経済・金融フラッシュ |

新着記事

-

2025年10月22日

高市新政権が発足、円相場の行方を考える~マーケット・カルテ11月号 -

2025年10月22日

貿易統計25年9月-米国向け自動車輸出が数量ベースで一段と落ち込む。7-9月期の外需寄与度は前期比▲0.4%程度のマイナスに -

2025年10月22日

米連邦地裁、Googleへの是正措置を公表~一般検索サービス市場における独占排除 -

2025年10月21日

選択と責任──消費社会の二重構造(2)-欲望について考える(3) -

2025年10月21日

連立協議から選挙のあり方を思う-選挙と同時に大規模な公的世論調査の実施を

レポート紹介

-

研究領域

-

経済

-

金融・為替

-

資産運用・資産形成

-

年金

-

社会保障制度

-

保険

-

不動産

-

経営・ビジネス

-

暮らし

-

ジェロントロジー(高齢社会総合研究)

-

医療・介護・健康・ヘルスケア

-

政策提言

-

-

注目テーマ・キーワード

-

統計・指標・重要イベント

-

媒体

- アクセスランキング

お知らせ

-

2025年07月01日

News Release

-

2025年06月06日

News Release

-

2025年04月02日

News Release

【2017・2018年度経済見通し】【シンクタンク】ニッセイ基礎研究所は、保険・年金・社会保障、経済・金融・不動産、暮らし・高齢社会、経営・ビジネスなどの各専門領域の研究員を抱え、様々な情報提供を行っています。

2017・2018年度経済見通しのレポート Topへ

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!