- シンクタンクならニッセイ基礎研究所 >

- 金融・為替 >

- 金融市場・外国為替(通貨・相場) >

- 通貨スワップ市場の変動要因について考える-通貨スワップの市場環境が与えるヘッジコストへの影響

2017年07月21日

文字サイズ

- 小

- 中

- 大

4――資金調達ニーズの偏りの観点

スワップ・スプレッドがマイナス方向へ拡大した原因として、日銀による質的・量的金融緩和政策の導入以降の円建て資産の利回り低下によって、国内投資家が利回りを求めて外貨建て資産を増加させる方向にシフトしたために、米ドルと円の資金需要のバランスに偏りが生じたためと指摘されることがある7。そこで、BIS(2016)等で紹介された方法を参考に、日本国内における米ドル資金の需要によるスワップ・スプレッドへの影響についてみてみたい。本稿では、通貨スワップや為替スワップを用いた米ドル資金の需要に対して大きな影響を与えた可能性があるものとして以下の2つを選択した。

(1)国内銀行の米ドル債権のネット額(米ドルベース)8

(2)国内生命保険の外国証券への投資額(米ドルベース)9

(1)は100%、(2)は70%を通貨スワップまたは為替スワップで外貨調達やリスクヘッジを行う可能性があるものとして、これらの米ドルベースの総和を日本国内の当該市場を通じた米ドル需要の概算とする10。

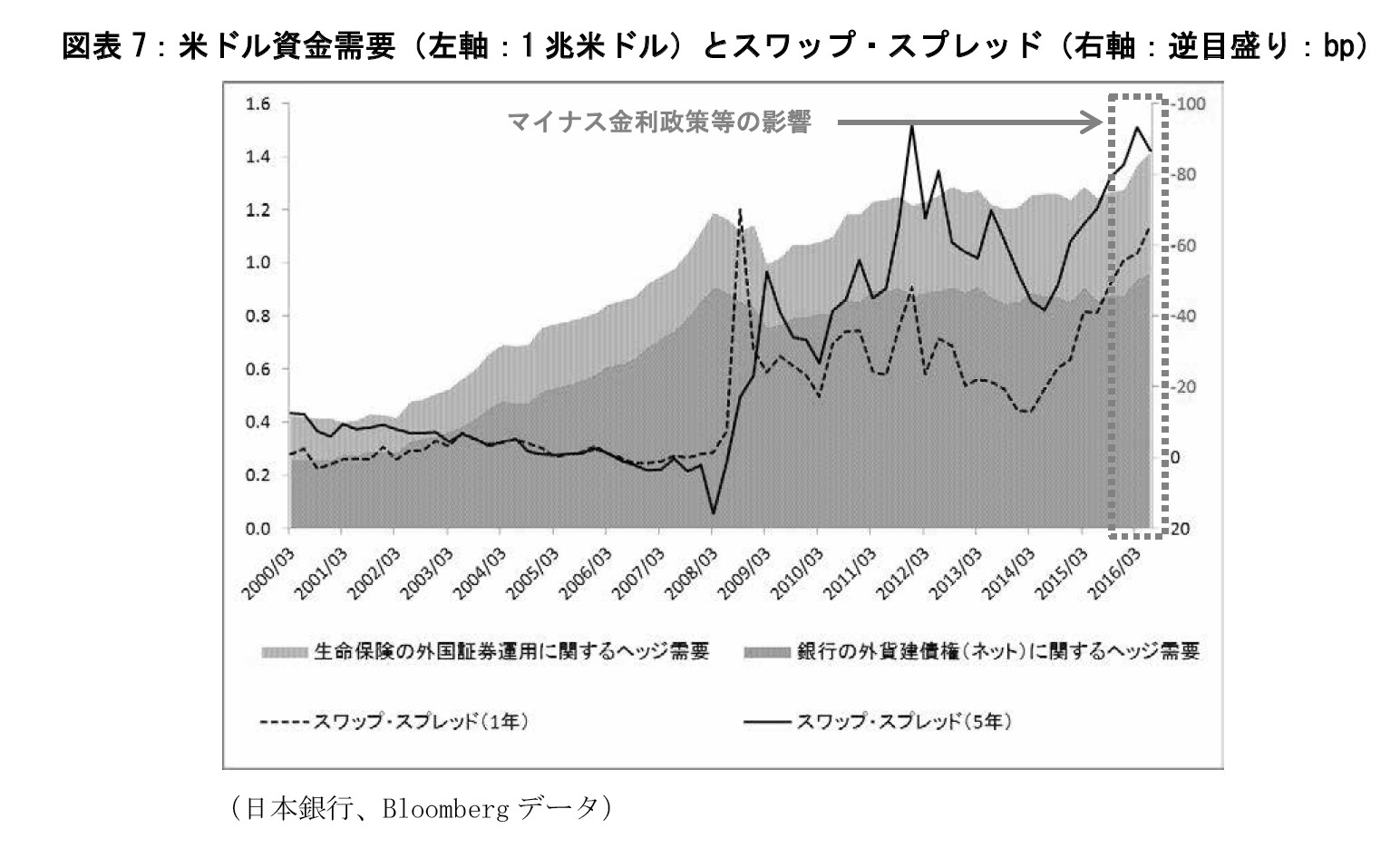

図表7は2003年3月から直近までの米ドル資金需要の概算とスワップ・スプレッド(1年と5年)を並べたものである。リーマンショックまでは、銀行の外貨建債権(ネット)が増加傾向にあったことで米ドル資金の需要が増加しているが、この期間においてスワップ・スプレッドはゼロ近辺またはプラス圏にあったことが分かる。一方で、リーマンショック以降については、銀行の外貨建債権(ネット)がほぼ横ばいであり、生命保険による外国証券投資の増加を中心に米ドル資金需要が増加していたことが分かる。しかし、その米ドル資金需要の推移を俯瞰すると、リーマンショック前の方がその増加幅は大きかったことになり、単純にその増加幅がスワップ・スプレッドの水準に影響していたとは言い切れない。

(1)国内銀行の米ドル債権のネット額(米ドルベース)8

(2)国内生命保険の外国証券への投資額(米ドルベース)9

(1)は100%、(2)は70%を通貨スワップまたは為替スワップで外貨調達やリスクヘッジを行う可能性があるものとして、これらの米ドルベースの総和を日本国内の当該市場を通じた米ドル需要の概算とする10。

図表7は2003年3月から直近までの米ドル資金需要の概算とスワップ・スプレッド(1年と5年)を並べたものである。リーマンショックまでは、銀行の外貨建債権(ネット)が増加傾向にあったことで米ドル資金の需要が増加しているが、この期間においてスワップ・スプレッドはゼロ近辺またはプラス圏にあったことが分かる。一方で、リーマンショック以降については、銀行の外貨建債権(ネット)がほぼ横ばいであり、生命保険による外国証券投資の増加を中心に米ドル資金需要が増加していたことが分かる。しかし、その米ドル資金需要の推移を俯瞰すると、リーマンショック前の方がその増加幅は大きかったことになり、単純にその増加幅がスワップ・スプレッドの水準に影響していたとは言い切れない。

一般的には、米ドル資金需要によるスワップ・スプレッドへの影響については、その増加幅ではなく水準による影響が指摘されることもある。しかし、2011年近辺から2015年末まで、米ドル資金需要はほぼ横ばいで推移しており、米ドルを提供するサイドから見ると、大幅に米ドル資金需要が増えたようには見えない。よって、この期間において国内投資家の通貨スワップや為替スワップによる外貨調達や為替リスクのヘッジに対するニーズが増えたこと「のみ」を理由として、スワップ・スプレッドがゼロからマイナス方向にさらに拡大したと判断するのは難しい11。

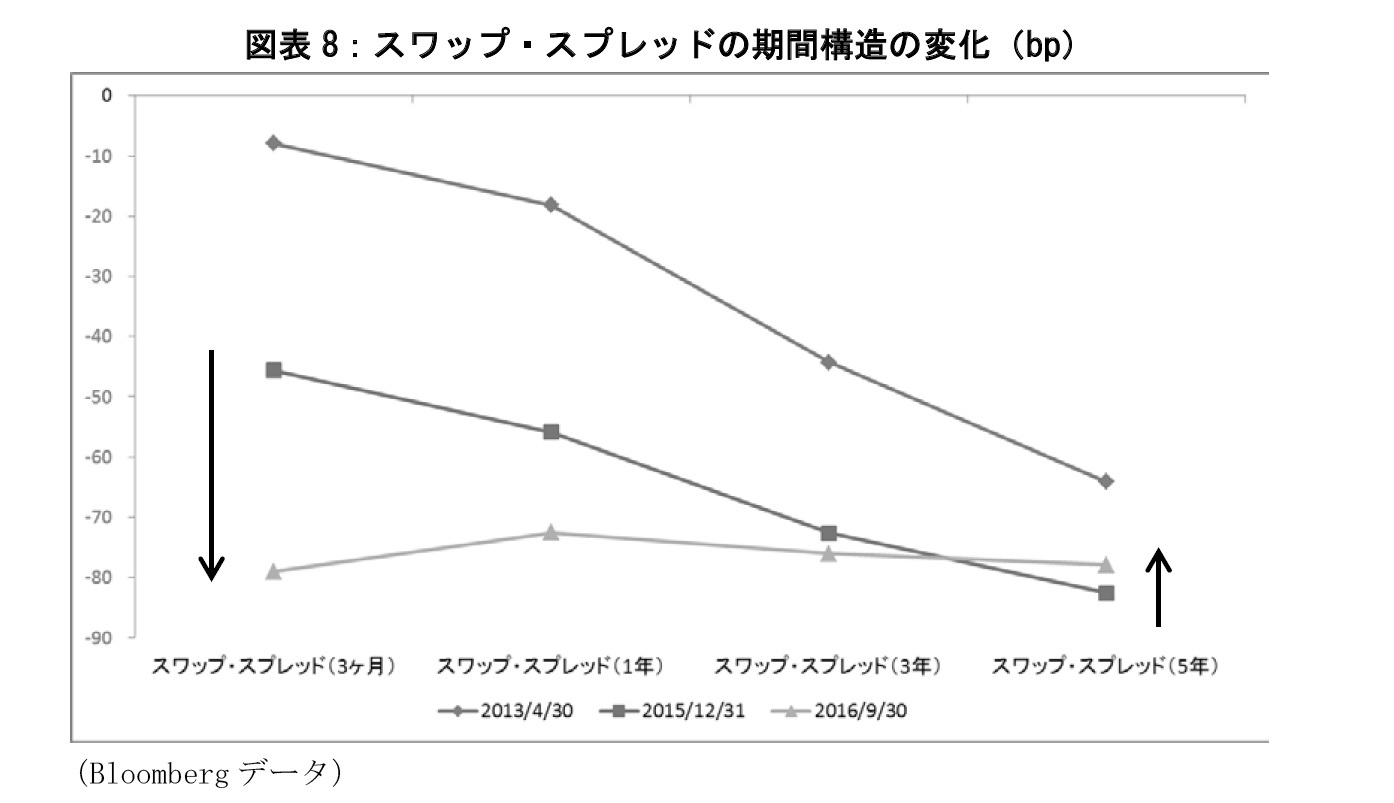

しかし、2015年12月にFRBにより利上げが決定され、かつ2016年1月に日銀によりマイナス金利政策が導入されたあたりから、銀行と生命保険による米ドル資金需要が増加に転じている。この米ドル資金需要の増加は、スワップ・スプレッドにおいて、3ヶ月と1年についてはマイナス幅の拡大方向、3年についてはほぼ現状維持、5年についてはマイナス幅の縮小方向へ寄与したようである(図表8)12。つまり、マイナス金利政策の導入によって、スワップ・スプレッドの期間構造に急激な「フラットニング」が生じている。しかしながら、3年や5年といった年限で大きな水準シフトが生じたわけではない。このことは、マイナス金利政策以降の米ドル資金需要の増加による通貨スワップや為替スワップの取引は3ヶ月や1年といった比較的短期に集中していたことを意味している。具体的には、通貨スワップや為替スワップの利用に際して、3年や5年といった期間でヘッジ取引を行うとヘッジコストが大きくなってしまうため、ヘッジコストが相対的に小さくすむ3ヶ月や1年といった期間で区切ってヘッジ取引を行う方向に取引の需要が変化したのではないかと思われる。2016年9月末時点では、スワップ・スプレッドの期間構造はほぼ完全にフラットな形状になっており、3ヶ月や1年といった期間で区切ってヘッジ取引を行うインセンティブはなくなってしまっている。

しかし、2015年12月にFRBにより利上げが決定され、かつ2016年1月に日銀によりマイナス金利政策が導入されたあたりから、銀行と生命保険による米ドル資金需要が増加に転じている。この米ドル資金需要の増加は、スワップ・スプレッドにおいて、3ヶ月と1年についてはマイナス幅の拡大方向、3年についてはほぼ現状維持、5年についてはマイナス幅の縮小方向へ寄与したようである(図表8)12。つまり、マイナス金利政策の導入によって、スワップ・スプレッドの期間構造に急激な「フラットニング」が生じている。しかしながら、3年や5年といった年限で大きな水準シフトが生じたわけではない。このことは、マイナス金利政策以降の米ドル資金需要の増加による通貨スワップや為替スワップの取引は3ヶ月や1年といった比較的短期に集中していたことを意味している。具体的には、通貨スワップや為替スワップの利用に際して、3年や5年といった期間でヘッジ取引を行うとヘッジコストが大きくなってしまうため、ヘッジコストが相対的に小さくすむ3ヶ月や1年といった期間で区切ってヘッジ取引を行う方向に取引の需要が変化したのではないかと思われる。2016年9月末時点では、スワップ・スプレッドの期間構造はほぼ完全にフラットな形状になっており、3ヶ月や1年といった期間で区切ってヘッジ取引を行うインセンティブはなくなってしまっている。

7 「Covered interest parity lost: understanding the cross-currency basis 」(BIS, 2016年)、「グローバルな為替スワップ市場の動向について」(日本銀行, 2016年)、など。

8 「デリバティブ取引に関する定例市場報告」(日本銀行)において、外貨建て資産(ネット)の時系列データに対して直近の外貨建て資産に占める米ドル建資産の割合を乗じた。

9 「資金循環統計」(日本銀行)における生命保険の対外証券投資額(円)を各期末の米ドル/円で除した。

10 他にも「直物為替取引経由を除く、生命保険以外の国内投資家(年金基金や損害保険等)による外貨建て投資のための外貨調達や為替リスクのヘッジ」、「海外企業が円建外債で調達した円を米ドルに転換する」等のための通貨スワップや為替スワップの利用が考えられるが、本稿で想定した銀行と生命保険に比べて影響が小さいと考えられるため、省略した。

11 銀行や生命保険において、外貨建て資産のヘッジ比率を上昇させる方向の方針変更があり、本稿で定義した米ドル資金需要がほぼ一定の状況で、通貨スワップや為替スワップによるヘッジニーズが急激に上昇した可能性は否定できない。

12 マイナス金利政策まで(図表8では2013年4月末~2015年12月末の推移)は、すべての年限においてある程度連動して推移していた様子が窺える。

(2017年07月21日「ニッセイ基礎研所報」)

このレポートの関連カテゴリ

03-3512-1848

経歴

- 【職歴】

2005年4月 住友信託銀行株式会社(現 三井住友信託銀行株式会社)入社

2014年9月 株式会社ニッセイ基礎研究所 入社

2021年7月より現職

【加入団体等】

・日本証券アナリスト協会検定会員

・経済産業省「キャッシュレスの普及加速に向けた基盤強化事業」における検討会委員(2022年)

・経済産業省 割賦販売小委員会委員(産業構造審議会臨時委員)(2023年)

【著書】

成城大学経済研究所 研究報告No.88

『日本のキャッシュレス化の進展状況と金融リテラシーの影響』

著者:ニッセイ基礎研究所 福本勇樹

出版社:成城大学経済研究所

発行年月:2020年02月

福本 勇樹のレポート

| 日付 | タイトル | 執筆者 | 媒体 |

|---|---|---|---|

| 2025/08/15 | 生成AIを金融リスク分析の視点から読み解いてみる-なぜ人間によるファクトチェックが必要なのか | 福本 勇樹 | 研究員の眼 |

| 2025/07/08 | 家計はなぜ破綻するのか-金融経済・人間行動・社会構造から読み解くリスクと対策 | 福本 勇樹 | 基礎研マンスリー |

| 2025/06/24 | 日本国債市場における寡占構造と制度的制約-金利上昇局面に見られる構造的脆弱性の考察 | 福本 勇樹 | 基礎研レポート |

| 2025/06/12 | 金融技術革新の4類型とその波及効果-キャッシュレス化にみる「制度から始まるイノベーション」の形 | 福本 勇樹 | 基礎研レポート |

新着記事

-

2025年10月22日

高市新政権が発足、円相場の行方を考える~マーケット・カルテ11月号 -

2025年10月22日

貿易統計25年9月-米国向け自動車輸出が数量ベースで一段と落ち込む。7-9月期の外需寄与度は前期比▲0.4%程度のマイナスに -

2025年10月22日

米連邦地裁、Googleへの是正措置を公表~一般検索サービス市場における独占排除 -

2025年10月21日

選択と責任──消費社会の二重構造(2)-欲望について考える(3) -

2025年10月21日

連立協議から選挙のあり方を思う-選挙と同時に大規模な公的世論調査の実施を

レポート紹介

-

研究領域

-

経済

-

金融・為替

-

資産運用・資産形成

-

年金

-

社会保障制度

-

保険

-

不動産

-

経営・ビジネス

-

暮らし

-

ジェロントロジー(高齢社会総合研究)

-

医療・介護・健康・ヘルスケア

-

政策提言

-

-

注目テーマ・キーワード

-

統計・指標・重要イベント

-

媒体

- アクセスランキング

お知らせ

-

2025年07月01日

News Release

-

2025年06月06日

News Release

-

2025年04月02日

News Release

【通貨スワップ市場の変動要因について考える-通貨スワップの市場環境が与えるヘッジコストへの影響】【シンクタンク】ニッセイ基礎研究所は、保険・年金・社会保障、経済・金融・不動産、暮らし・高齢社会、経営・ビジネスなどの各専門領域の研究員を抱え、様々な情報提供を行っています。

通貨スワップ市場の変動要因について考える-通貨スワップの市場環境が与えるヘッジコストへの影響のレポート Topへ

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!