- シンクタンクならニッセイ基礎研究所 >

- 経済 >

- 経済予測・経済見通し >

- 2017・2018年度経済見通し(17年5月)

2017年05月19日

文字サイズ

- 小

- 中

- 大

(パートの時給上昇が賃金増加につながらず)

失業率が完全雇用とされる3%程度を下回る2%台まで低下するなど、労働需給は逼迫した状態が続いているが、賃金の伸びは依然として低い。厚生労働省の「毎月勤労統計」によれば、一人当たり賃金(現金給与総額)は2014年に4年ぶりの増加となった後、2016年まで3年連続でプラスの伸びを続けているが、伸び率はゼロ%台前半から半ばにとどまっている。

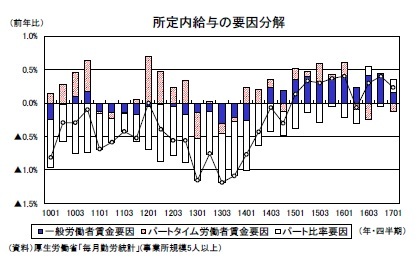

賃金総額の太宗を占める基本給(所定内給与)を就業形態別に見ると、春闘賃上げ率のベースアップがゼロ%台半ばにとどまっていることを反映し、正社員を中心とした一般労働者の所定内給与も概ね同程度の伸びとなっている。一方、労働需給をより敏感に反映するパートタイム労働者の時給(時間当たり賃金)は一般労働者を大きく上回る伸びを続けており、2017年1-3月期には2%台まで上昇ペースが加速した。しかし、時給の上昇は必ずしも一人当たり賃金総額の増加につながらない。言うまでもなく、パートタイム労働者が受け取る賃金総額は時給と労働時間によって決まるからだ。

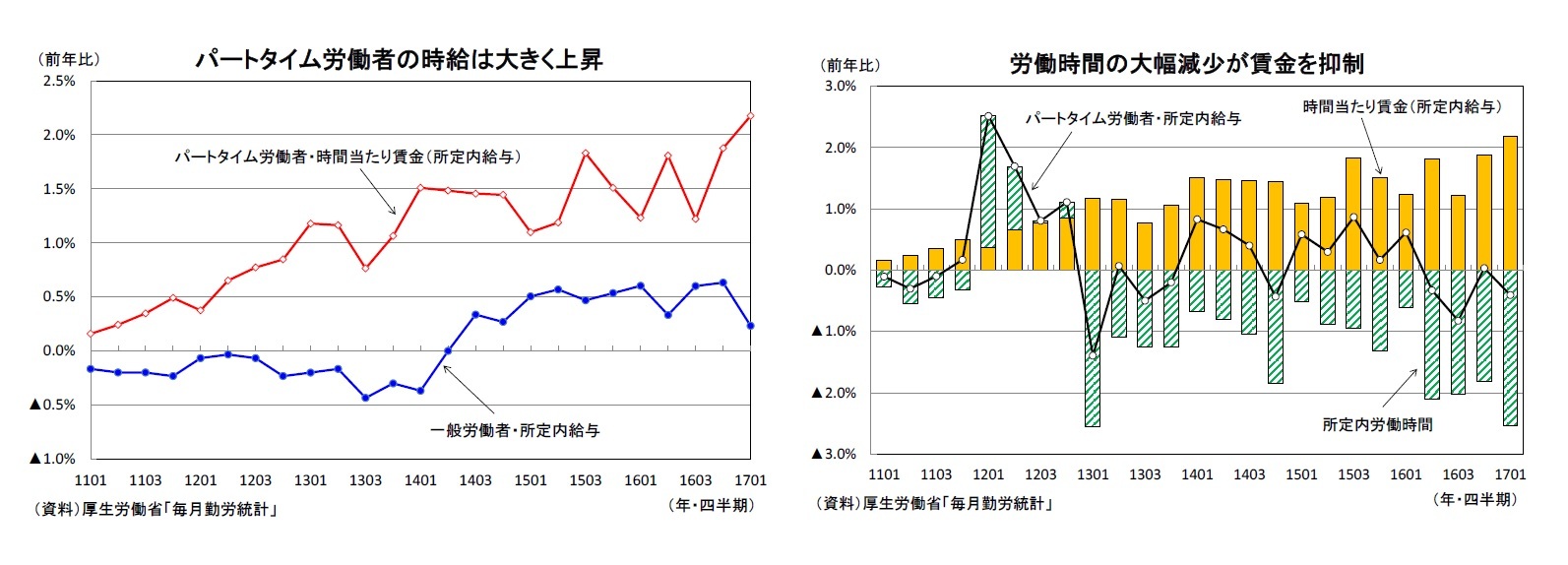

日本の労働時間は長期的に減少傾向が続いているが、このところパートタイム労働者の減少幅が特に大きくなっている。この理由としては、(1)国、企業による有給休暇取得の推進、(2)相対的に労働時間の短い高齢者層の増加、(3)育児、介護などで長時間労働が難しい人の増加、(4)労働時間、収入を増やすことで「配偶者控除」が受けられなくなる(いわゆる103万円の壁)といった税制上の問題、など様々なものが考えられる。

ここで、パートタイム労働者の所定内給与の伸びを時間当たり賃金と労働時間に要因分解すると、時間当たり賃金の伸びが高まる一方で、労働時間の減少幅が拡大しており、2016年度に入ってからは前年比で2%前後の減少が続いている。この結果、時給の上昇ペースが加速しているにもかかわらず、2016年のパートタイム労働者の所定内給与は前年比0.2%減と3年ぶりの減少となった(2015年は0.5%増)。

失業率が完全雇用とされる3%程度を下回る2%台まで低下するなど、労働需給は逼迫した状態が続いているが、賃金の伸びは依然として低い。厚生労働省の「毎月勤労統計」によれば、一人当たり賃金(現金給与総額)は2014年に4年ぶりの増加となった後、2016年まで3年連続でプラスの伸びを続けているが、伸び率はゼロ%台前半から半ばにとどまっている。

賃金総額の太宗を占める基本給(所定内給与)を就業形態別に見ると、春闘賃上げ率のベースアップがゼロ%台半ばにとどまっていることを反映し、正社員を中心とした一般労働者の所定内給与も概ね同程度の伸びとなっている。一方、労働需給をより敏感に反映するパートタイム労働者の時給(時間当たり賃金)は一般労働者を大きく上回る伸びを続けており、2017年1-3月期には2%台まで上昇ペースが加速した。しかし、時給の上昇は必ずしも一人当たり賃金総額の増加につながらない。言うまでもなく、パートタイム労働者が受け取る賃金総額は時給と労働時間によって決まるからだ。

日本の労働時間は長期的に減少傾向が続いているが、このところパートタイム労働者の減少幅が特に大きくなっている。この理由としては、(1)国、企業による有給休暇取得の推進、(2)相対的に労働時間の短い高齢者層の増加、(3)育児、介護などで長時間労働が難しい人の増加、(4)労働時間、収入を増やすことで「配偶者控除」が受けられなくなる(いわゆる103万円の壁)といった税制上の問題、など様々なものが考えられる。

ここで、パートタイム労働者の所定内給与の伸びを時間当たり賃金と労働時間に要因分解すると、時間当たり賃金の伸びが高まる一方で、労働時間の減少幅が拡大しており、2016年度に入ってからは前年比で2%前後の減少が続いている。この結果、時給の上昇ペースが加速しているにもかかわらず、2016年のパートタイム労働者の所定内給与は前年比0.2%減と3年ぶりの減少となった(2015年は0.5%増)。

もともと、パートタイム比率が上昇を続ける中では、パートタイム労働者の賃金増が労働者全体の賃金増につながりにくいという問題があった。パートタイム労働者は賃金水準が相対的に低いため、その割合が高まると労働者全体の平均賃金が押し下げられてしまうためだ。ここにきて企業が正社員の採用を増やしていることもあり、雇用の非正規化には歯止めがかかりつつある。この結果、パートタイム比率の上昇による平均賃金の押し下げ圧力は小さくなっている。

もともと、パートタイム比率が上昇を続ける中では、パートタイム労働者の賃金増が労働者全体の賃金増につながりにくいという問題があった。パートタイム労働者は賃金水準が相対的に低いため、その割合が高まると労働者全体の平均賃金が押し下げられてしまうためだ。ここにきて企業が正社員の採用を増やしていることもあり、雇用の非正規化には歯止めがかかりつつある。この結果、パートタイム比率の上昇による平均賃金の押し下げ圧力は小さくなっている。しかし、時間当たり賃金の上昇が労働時間の減少に打ち消され、パートタイム労働者の賃金総額自体が減ってしまっている。結果的に、パートタイム労働者の時給の上昇は労働者全体の平均賃金押し上げに全く寄与していない。

2.実質成長率は2017年度1.3%、2018年度1.1%を予想

(改善する企業部門と厳しさを増す家計部門)

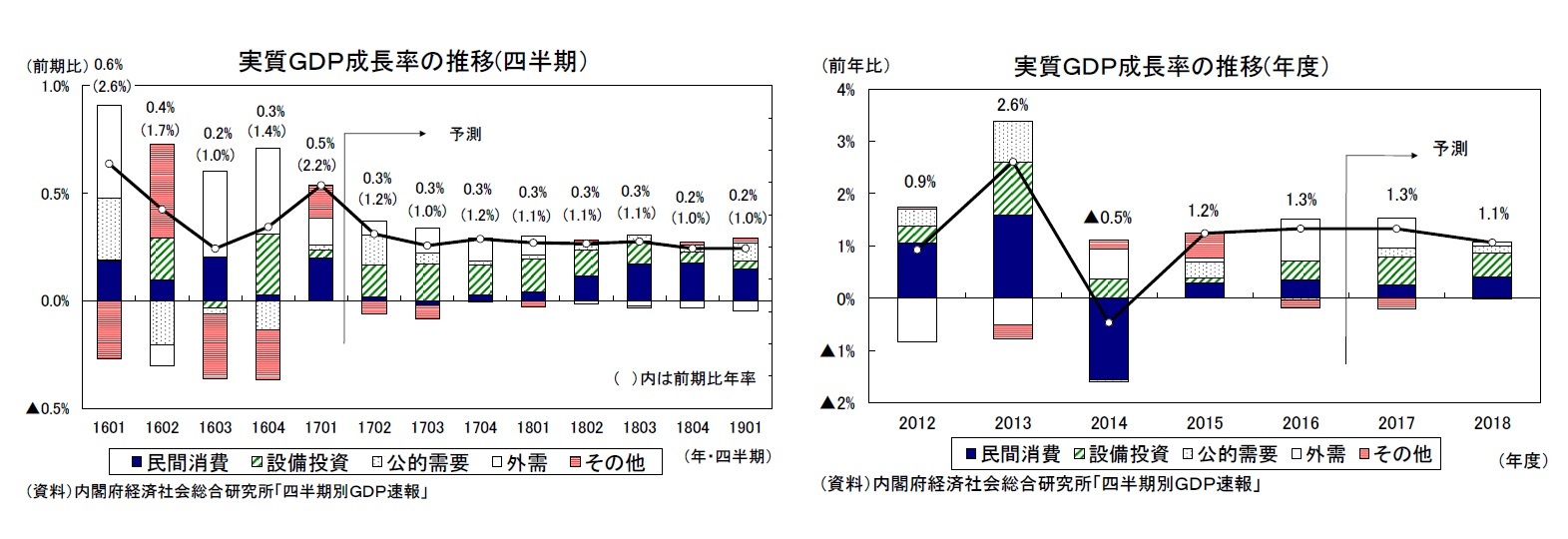

IT関連を中心とした世界的な製造業サイクルの好転を受けて輸出、生産の上昇ペースが加速するなどここにきて企業部門は改善傾向が明確となっている。設備投資は現時点では一進一退の動きにとどまっているが、先行きは円安の追い風を受けて製造業を中心に企業収益の増加が見込めることから回復に向かうだろう。一方、家計部門は名目賃金が伸び悩む中で物価上昇率が高まることから実質購買力が低下し、一段と厳しさを増しそうだ。

2017年度は、実質所得の低迷を主因として民間消費は横ばい圏の動きにとどまるが、海外経済の回復や円安の追い風を受けて輸出が増加を続ける中、企業収益が改善し、設備投資の回復基調が明確となるだろう。家計部門(民間消費+住宅投資)が低調に推移する一方、企業部門(輸出+設備投資)が経済成長の牽引役となることが予想される。

IT関連を中心とした世界的な製造業サイクルの好転を受けて輸出、生産の上昇ペースが加速するなどここにきて企業部門は改善傾向が明確となっている。設備投資は現時点では一進一退の動きにとどまっているが、先行きは円安の追い風を受けて製造業を中心に企業収益の増加が見込めることから回復に向かうだろう。一方、家計部門は名目賃金が伸び悩む中で物価上昇率が高まることから実質購買力が低下し、一段と厳しさを増しそうだ。

2017年度は、実質所得の低迷を主因として民間消費は横ばい圏の動きにとどまるが、海外経済の回復や円安の追い風を受けて輸出が増加を続ける中、企業収益が改善し、設備投資の回復基調が明確となるだろう。家計部門(民間消費+住宅投資)が低調に推移する一方、企業部門(輸出+設備投資)が経済成長の牽引役となることが予想される。

2018年度は企業部門の改善が家計部門に波及することが期待される。具体的には2017年度の企業収益の改善や物価上昇を受けて春闘賃上げ率が3年ぶりに前年を上回ることから名目賃金の伸びが高まり、民間消費が緩やかな回復に向かうだろう。ただし、民間消費の伸びが高まる一方で、設備投資の伸びが頭打ちとなること、国内需要の回復を背景に輸入の伸びが高まり外需の寄与度が縮小することから、2018年度の成長率は2017年度から若干低下することが予想される。

実質GDP成長率は2017年度が1.3%、2018年度が1.1%と予想する。

実質GDP成長率は2017年度が1.3%、2018年度が1.1%と予想する。

(需要項目別の見通し)

実質GDP成長率の予想を需要項目別にみると、民間消費は2016年度の前年比0.6%から、2017年度に同0.4%と伸びが鈍化した後、2018年には同0.7%と伸びを高めると予想する。

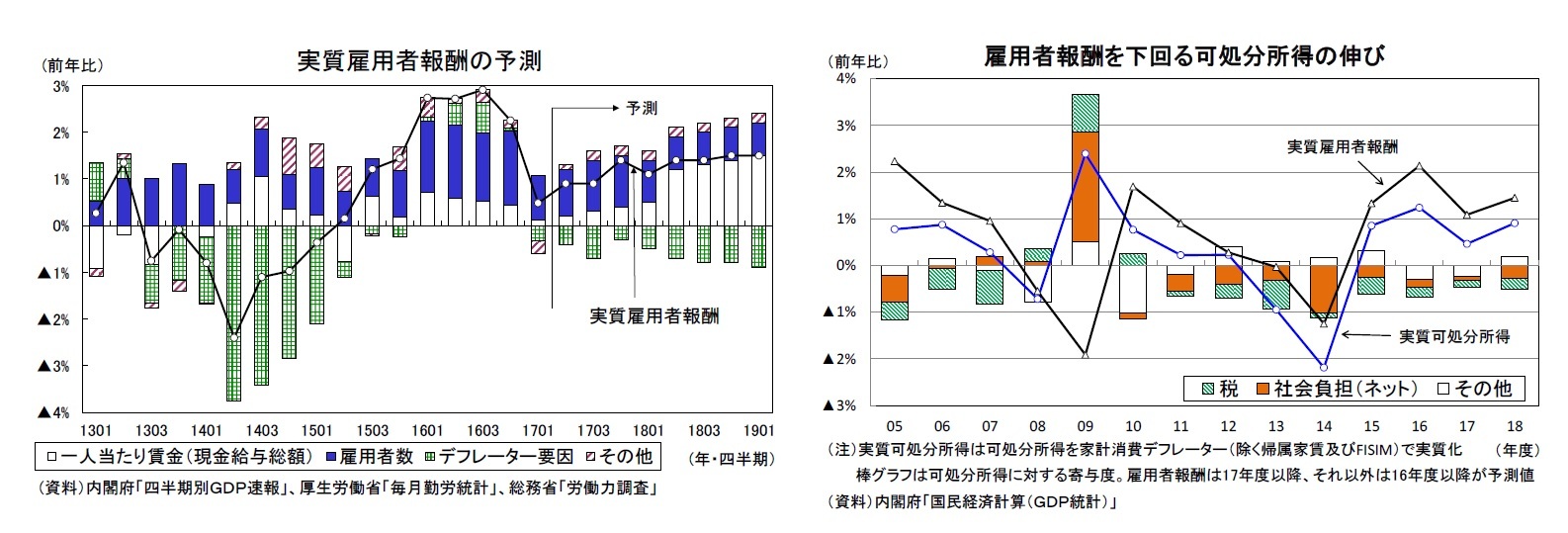

2016年度の実質雇用者報酬は前年比2.1%と2005年度(同2.2%)以来の高い伸びとなったが、四半期ベースでは2016年7-9月期の前年比2.9%をピークに2017年1-3月期には同0.5%まで伸びが低下している。足もとでは名目賃金(一人あたり)が伸び悩む中で物価が上昇に転じたことから、実質賃金(一人当たり)は前年比でマイナスとなっている。

2017年の春闘賃上げ率は前年並みにとどまる見込みであり、2017年度入り後も名目賃金の低迷は続く公算が大きい。企業の人手不足感が引き続き強いことから雇用者数は増加を続けるものの、2017年度の実質雇用者報酬は2016年度の前年比2.1%から同1.1%へと伸びが大きく低下するだろう。2018年度は物価上昇率がさらに高まるが、円安や海外経済の回復を追い風とした企業業績の改善、2017年度の物価上昇を受けて名目賃金は所定内給与、特別給与(ボーナス)ともに増加幅が拡大し、実質雇用者報酬は前年比1.5%へと伸びが高まると予想する。民間消費は実質雇用者報酬に連動する形で2017年度中は前期比で横ばい圏の動きを続けた後、2018年度に入ってから徐々に伸びを高めるだろう。

実質GDP成長率の予想を需要項目別にみると、民間消費は2016年度の前年比0.6%から、2017年度に同0.4%と伸びが鈍化した後、2018年には同0.7%と伸びを高めると予想する。

2016年度の実質雇用者報酬は前年比2.1%と2005年度(同2.2%)以来の高い伸びとなったが、四半期ベースでは2016年7-9月期の前年比2.9%をピークに2017年1-3月期には同0.5%まで伸びが低下している。足もとでは名目賃金(一人あたり)が伸び悩む中で物価が上昇に転じたことから、実質賃金(一人当たり)は前年比でマイナスとなっている。

2017年の春闘賃上げ率は前年並みにとどまる見込みであり、2017年度入り後も名目賃金の低迷は続く公算が大きい。企業の人手不足感が引き続き強いことから雇用者数は増加を続けるものの、2017年度の実質雇用者報酬は2016年度の前年比2.1%から同1.1%へと伸びが大きく低下するだろう。2018年度は物価上昇率がさらに高まるが、円安や海外経済の回復を追い風とした企業業績の改善、2017年度の物価上昇を受けて名目賃金は所定内給与、特別給与(ボーナス)ともに増加幅が拡大し、実質雇用者報酬は前年比1.5%へと伸びが高まると予想する。民間消費は実質雇用者報酬に連動する形で2017年度中は前期比で横ばい圏の動きを続けた後、2018年度に入ってから徐々に伸びを高めるだろう。

ただし、個人消費の動向を左右するのは雇用者報酬だけでなく、利子、配当などの財産所得、年金などの社会給付の受け取り、社会保障負担などの支払いを加味した可処分所得の動きである。近年、マクロ経済スライドや特例水準の解消によって年金給付額が抑制されてきたこと、年金保険料率の段階的引き上げなどから、家計の可処分所得は雇用者報酬の伸びを下回り続けている。

2016年の消費者物価上昇率が前年比▲0.1%となったことを受け、2017年度の年金額は前年度から▲0.1%の引き下げとなることが決定した。2017年度は物価上昇が確実となっているため、年金生活者にとっての実質的な手取り額はさらに目減りすることになる。2017年度は勤労者、年金生活者ともに実質所得が低下し、消費を取り巻く環境は厳しさを増しそうだ。

2005年度に開始された年金保険料率の段階的な引き上げは2017年度で打ち止めとなるが、マクロ経済スライドによる年金給付額の抑制は引き続き実施されるため、可処分所得の伸びが雇用者報酬の伸びを下回る状況はその後も継続する。実質可処分所得の伸びは2017年度が前年比0.5%、2018年度が同0.9%となり、実質雇用者報酬の伸びをそれぞれ▲0.6%ポイント下回る。2018年度入り後の民間消費は回復基調が徐々に明確になると予想しているが、引き続き雇用者報酬の伸びは大きく下回る可能性が高い。

2016年の消費者物価上昇率が前年比▲0.1%となったことを受け、2017年度の年金額は前年度から▲0.1%の引き下げとなることが決定した。2017年度は物価上昇が確実となっているため、年金生活者にとっての実質的な手取り額はさらに目減りすることになる。2017年度は勤労者、年金生活者ともに実質所得が低下し、消費を取り巻く環境は厳しさを増しそうだ。

2005年度に開始された年金保険料率の段階的な引き上げは2017年度で打ち止めとなるが、マクロ経済スライドによる年金給付額の抑制は引き続き実施されるため、可処分所得の伸びが雇用者報酬の伸びを下回る状況はその後も継続する。実質可処分所得の伸びは2017年度が前年比0.5%、2018年度が同0.9%となり、実質雇用者報酬の伸びをそれぞれ▲0.6%ポイント下回る。2018年度入り後の民間消費は回復基調が徐々に明確になると予想しているが、引き続き雇用者報酬の伸びは大きく下回る可能性が高い。

(2017年05月19日「Weekly エコノミスト・レター」)

このレポートの関連カテゴリ

03-3512-1836

経歴

- ・ 1992年:日本生命保険相互会社

・ 1996年:ニッセイ基礎研究所へ

・ 2019年8月より現職

・ 2010年 拓殖大学非常勤講師(日本経済論)

・ 2012年~ 神奈川大学非常勤講師(日本経済論)

・ 2018年~ 統計委員会専門委員

斎藤 太郎のレポート

| 日付 | タイトル | 執筆者 | 媒体 |

|---|---|---|---|

| 2025/10/24 | 消費者物価(全国25年9月)-コアCPI上昇率は拡大したが、先行きは鈍化へ | 斎藤 太郎 | 経済・金融フラッシュ |

| 2025/10/22 | 貿易統計25年9月-米国向け自動車輸出が数量ベースで一段と落ち込む。7-9月期の外需寄与度は前期比▲0.4%程度のマイナスに | 斎藤 太郎 | 経済・金融フラッシュ |

| 2025/10/03 | 雇用関連統計25年8月-失業率、有効求人倍率ともに悪化 | 斎藤 太郎 | 経済・金融フラッシュ |

| 2025/09/30 | 鉱工業生産25年8月-7-9月期は自動車中心に減産の可能性 | 斎藤 太郎 | 経済・金融フラッシュ |

新着記事

-

2025年10月28日

今週のレポート・コラムまとめ【10/21-10/27発行分】 -

2025年10月27日

秋の夜長に市民と経済の主食を考える-農業と電力はこれからも日本の食欲を満たせるのか -

2025年10月27日

大学卒女性の働き方別生涯賃金の推計(令和6年調査より)-正社員で2人出産・育休・時短で2億円超 -

2025年10月27日

なぜ味噌汁は動くのか -

2025年10月24日

米連邦政府閉鎖と代替指標の動向-代替指標は労働市場減速とインフレ継続を示唆、FRBは政府統計を欠く中で難しい判断を迫られる

レポート紹介

-

研究領域

-

経済

-

金融・為替

-

資産運用・資産形成

-

年金

-

社会保障制度

-

保険

-

不動産

-

経営・ビジネス

-

暮らし

-

ジェロントロジー(高齢社会総合研究)

-

医療・介護・健康・ヘルスケア

-

政策提言

-

-

注目テーマ・キーワード

-

統計・指標・重要イベント

-

媒体

- アクセスランキング

お知らせ

-

2025年07月01日

News Release

-

2025年06月06日

News Release

-

2025年04月02日

News Release

【2017・2018年度経済見通し(17年5月)】【シンクタンク】ニッセイ基礎研究所は、保険・年金・社会保障、経済・金融・不動産、暮らし・高齢社会、経営・ビジネスなどの各専門領域の研究員を抱え、様々な情報提供を行っています。

2017・2018年度経済見通し(17年5月)のレポート Topへ

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!