- シンクタンクならニッセイ基礎研究所 >

- >

- アセットアロケーション >

- 予想インフレ率の上昇と運用資産への影響

2017年04月05日

文字サイズ

- 小

- 中

- 大

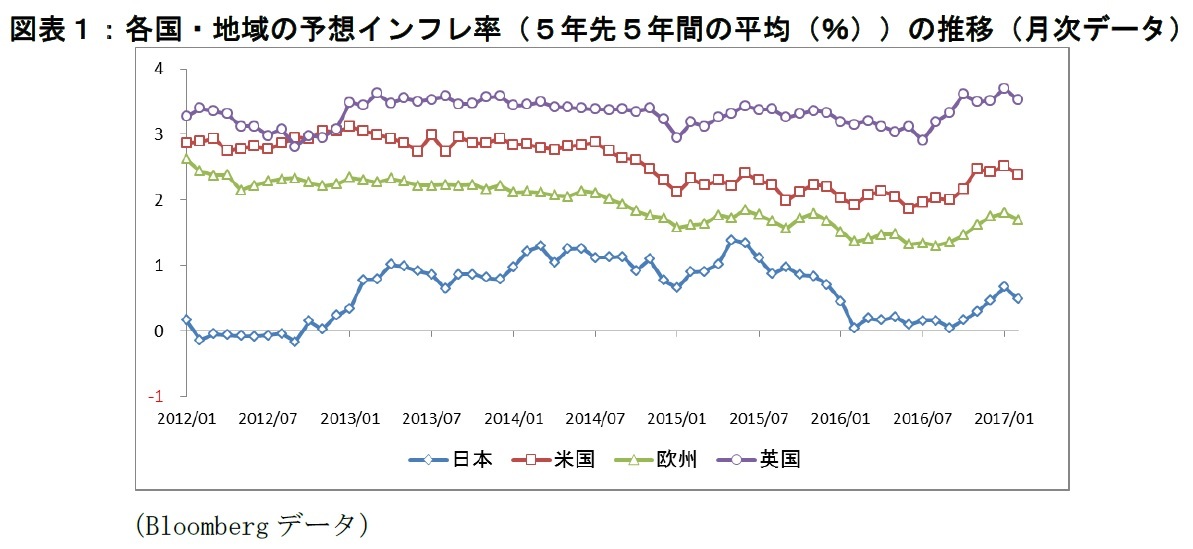

デリバティブ市場において、市場参加者が予想する将来の消費者物価指数(予想インフレ率)を抽出することが出来る。特に、5年先5年間の平均的な予想インフレ率は、市場参加者だけでなく、各国金融当局も注視していると言われている。

図表1は、日本、米国、欧州、英国における5年先5年間の予想インフレ率1の推移を示したものである。日本では、2013年4月に「2%の物価安定」の目標を掲げて異次元金融緩和が始まったことで、2015年末まで他とは異なる動きをしていたことが分かる。2012年末まで0%前後を推移していた予想インフレ率は、2013年初めから2015年末まで1%前後を推移するように変化しており、この期間において日本のインフレ率の上昇が予想されていたことが分かる。一方で、2016年1月より予想インフレ率が下落し、0%前後を推移するようになっている。これは、「2%の物価安定の目標」が実現できていないとして、日本銀行がマイナス金利政策を導入した時期と一致する。日本における予想インフレ率は、「2%の物価安定」の実現可能性について、市場参加者の予想を表現する指標として推移してきたと言える。

図表1は、日本、米国、欧州、英国における5年先5年間の予想インフレ率1の推移を示したものである。日本では、2013年4月に「2%の物価安定」の目標を掲げて異次元金融緩和が始まったことで、2015年末まで他とは異なる動きをしていたことが分かる。2012年末まで0%前後を推移していた予想インフレ率は、2013年初めから2015年末まで1%前後を推移するように変化しており、この期間において日本のインフレ率の上昇が予想されていたことが分かる。一方で、2016年1月より予想インフレ率が下落し、0%前後を推移するようになっている。これは、「2%の物価安定の目標」が実現できていないとして、日本銀行がマイナス金利政策を導入した時期と一致する。日本における予想インフレ率は、「2%の物価安定」の実現可能性について、市場参加者の予想を表現する指標として推移してきたと言える。

2016年後半から、日本の予想インフレ率は、世界の予想インフレ率と連動する形で上昇傾向を示している。これは、日本国内の要因というよりは、2016年11月のトランプ氏の大統領選勝利に伴う財政刺激策によるインフレ高進が意識され、また、2016年12月にFRBが利上げをしたことで米国金利が上昇し、日本円を含む他通貨との金利差が開いたことが影響している。金利差が開くと、金利の高い通貨へ資金が流れることで金利の低い通貨の価値が下落しやすくなるため、通貨安による輸入物価の上昇という連想が世界的に広がったものと考えられる。特に、日本の場合は、日本銀行がイールドカーブ・コントロール(YCC)により10年国債利回りを0%近辺に維持する政策を採用していることから、「米国金利上昇による金利差の拡大に起因してインフレ率が上昇する」というロジックを描きやすかった。

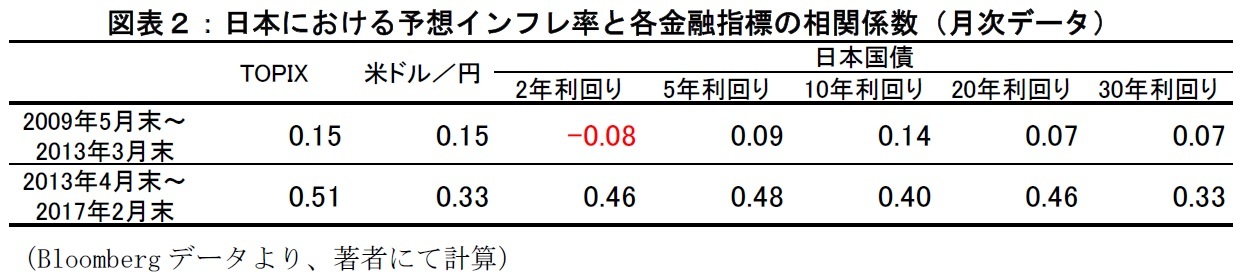

世界的な予想インフレ率の上昇は国内投資家の運用資産にどのような影響を与えるであろうか。図表2は異次元金融緩和政策が始まった2013年4月を境に、その前後の期間について日本における予想インフレ率と各金融指標の相関係数を計測した結果である。

世界的な予想インフレ率の上昇は国内投資家の運用資産にどのような影響を与えるであろうか。図表2は異次元金融緩和政策が始まった2013年4月を境に、その前後の期間について日本における予想インフレ率と各金融指標の相関係数を計測した結果である。

2013年4月前後で構造変化が生じており、相関係数がゼロ近辺からプラス方向にシフトしたことが分かる。つまり、異次元金融緩和導入後は、日本において予想インフレ率と各金融指標との連動性が強まっているということである。予想インフレ率は、日本の各金融市場の動向を説明する重要な共通ファクターになっている。

この結果から、今後も世界的に予想インフレ率の上昇が継続するのであれば、国内の株価は上昇し、為替は円安になり、国債利回りは上昇することになる。よって、予想インフレ率上昇への備えとして、国内株式や外国資産を増やし、日本国債を減らすという運用戦略が考えられることになる。国債利回りについては、予想インフレ率が上昇することで、名目利回りが上昇するということであり、理論的な整合性もある。しかし、日本銀行によるマイナス金利政策やイールドカーブ・コントロールによって短期金利や長期金利の水準が一定範囲内に収まる状況が継続するのであれば、これらのゾーンにおける国債利回りと予想インフレ率の相関関係が弱まっていく可能性に留意しておく必要がある。

年金運用においてこのようなインフレリスクをとるような戦略を採用すべきかどうかは議論の余地があるだろう。一般的には退職給付債務のキャッシュフローはインフレ率と連動しない場合が多く2、イールドカーブ・コントロールにより割引率もそれほど変化しない可能性もある。年金資産サイドでインフレリスクをとるような運用戦略を採用すれば、負債サイドとのリスク特性の違いが大きくなることに繋がってしまう。よって、インフレリスクをとる戦略はリスクプレミアムを得る手段の一つとして捉えることになるものと思われる。また、高インフレ下では、債券だけではなく株式等のリターンに対しても、インフレ率がマイナスに作用すると指摘されることもあるため、これらの相関関係が崩れるというリスクシナリオも想定しうる。予想インフレ率の水準にも注意を払っておきたい。

この結果から、今後も世界的に予想インフレ率の上昇が継続するのであれば、国内の株価は上昇し、為替は円安になり、国債利回りは上昇することになる。よって、予想インフレ率上昇への備えとして、国内株式や外国資産を増やし、日本国債を減らすという運用戦略が考えられることになる。国債利回りについては、予想インフレ率が上昇することで、名目利回りが上昇するということであり、理論的な整合性もある。しかし、日本銀行によるマイナス金利政策やイールドカーブ・コントロールによって短期金利や長期金利の水準が一定範囲内に収まる状況が継続するのであれば、これらのゾーンにおける国債利回りと予想インフレ率の相関関係が弱まっていく可能性に留意しておく必要がある。

年金運用においてこのようなインフレリスクをとるような戦略を採用すべきかどうかは議論の余地があるだろう。一般的には退職給付債務のキャッシュフローはインフレ率と連動しない場合が多く2、イールドカーブ・コントロールにより割引率もそれほど変化しない可能性もある。年金資産サイドでインフレリスクをとるような運用戦略を採用すれば、負債サイドとのリスク特性の違いが大きくなることに繋がってしまう。よって、インフレリスクをとる戦略はリスクプレミアムを得る手段の一つとして捉えることになるものと思われる。また、高インフレ下では、債券だけではなく株式等のリターンに対しても、インフレ率がマイナスに作用すると指摘されることもあるため、これらの相関関係が崩れるというリスクシナリオも想定しうる。予想インフレ率の水準にも注意を払っておきたい。

1 日本はCPI(生鮮食品を除く)、米国はCPI-U、英国はRPI、欧州はHICP(タバコを除く)に関するインフレスワップ市場のブレークイーブン・インフレ率である。

2 「2014年度9月度 退職金・年金に関する実態調査結果(日経連)」(2015年4月28日)によると、賃金改定額と関係なく別建てで退職金算定基礎額が決まる企業が76.2%あり、別建てとしている企業のうち「ポイント方式(点数×単価)」を採用している企業が86.0%である。

(2017年04月05日「ニッセイ年金ストラテジー」)

このレポートの関連カテゴリ

03-3512-1848

経歴

- 【職歴】

2005年4月 住友信託銀行株式会社(現 三井住友信託銀行株式会社)入社

2014年9月 株式会社ニッセイ基礎研究所 入社

2021年7月より現職

【加入団体等】

・日本証券アナリスト協会検定会員

・経済産業省「キャッシュレスの普及加速に向けた基盤強化事業」における検討会委員(2022年)

・経済産業省 割賦販売小委員会委員(産業構造審議会臨時委員)(2023年)

【著書】

成城大学経済研究所 研究報告No.88

『日本のキャッシュレス化の進展状況と金融リテラシーの影響』

著者:ニッセイ基礎研究所 福本勇樹

出版社:成城大学経済研究所

発行年月:2020年02月

福本 勇樹のレポート

| 日付 | タイトル | 執筆者 | 媒体 |

|---|---|---|---|

| 2025/08/15 | 生成AIを金融リスク分析の視点から読み解いてみる-なぜ人間によるファクトチェックが必要なのか | 福本 勇樹 | 研究員の眼 |

| 2025/07/08 | 家計はなぜ破綻するのか-金融経済・人間行動・社会構造から読み解くリスクと対策 | 福本 勇樹 | 基礎研マンスリー |

| 2025/06/24 | 日本国債市場における寡占構造と制度的制約-金利上昇局面に見られる構造的脆弱性の考察 | 福本 勇樹 | 基礎研レポート |

| 2025/06/12 | 金融技術革新の4類型とその波及効果-キャッシュレス化にみる「制度から始まるイノベーション」の形 | 福本 勇樹 | 基礎研レポート |

新着記事

-

2025年11月04日

今週のレポート・コラムまとめ【10/28-10/31発行分】 -

2025年10月31日

交流を広げるだけでは届かない-関係人口・二地域居住に求められる「心の安全・安心」と今後の道筋 -

2025年10月31日

ECB政策理事会-3会合連続となる全会一致の据え置き決定 -

2025年10月31日

2025年7-9月期の実質GDP~前期比▲0.7%(年率▲2.7%)を予測~ -

2025年10月31日

保険型投資商品の特徴を理解すること(欧州)-欧州保険協会の解説文書

お知らせ

-

2025年07月01日

News Release

-

2025年06月06日

News Release

-

2025年04月02日

News Release

【予想インフレ率の上昇と運用資産への影響】【シンクタンク】ニッセイ基礎研究所は、保険・年金・社会保障、経済・金融・不動産、暮らし・高齢社会、経営・ビジネスなどの各専門領域の研究員を抱え、様々な情報提供を行っています。

予想インフレ率の上昇と運用資産への影響のレポート Topへ

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!