- シンクタンクならニッセイ基礎研究所 >

- 暮らし >

- 消費者行動 >

- 共働き・子育て世帯の消費実態(1)-少子化でも世帯数は増加、収入減で消費抑制、貯蓄増と保険離れ

2017年03月15日

文字サイズ

- 小

- 中

- 大

1――はじめに

1990年代以降、子育て世帯で夫婦共働きが増えている。厚生労働省「国民生活基礎調査」によれば、末子が0歳児の母親の就業率は2015年に約4割、3歳児では6割を超えて上昇傾向にあり、若い世代ほど共働きがスタンダードになっている。この背景には、女性の社会進出や景気低迷による夫の収入減少等があげられるが、今後、政府の「女性の活躍促進」政策がさらに進むことで、ますます共働き世帯は増える見込みだ。

こうした中、消費市場でも共働き・子育て世帯の存在感が増すことが予想される。現在、世帯数は、どれくらいか。また、世帯の収入や消費には、どのような特徴があるのか。これらの状況を把握することは、低迷する個人消費の底上げを考える上でも、少なからず有益な情報が得られるのではないか。

そこで、本稿を皮切りに、これからいくつかのレポートに渡って、共働き・子育て世帯の消費実態について見ていきたい。まず、第一弾の本稿では、ここ15~20年の共働き・子育て世帯の世帯数や家計収支の全体の変化に注目する。また、その特徴をより明確に捉えるために専業主婦世帯との対比をしていく。

こうした中、消費市場でも共働き・子育て世帯の存在感が増すことが予想される。現在、世帯数は、どれくらいか。また、世帯の収入や消費には、どのような特徴があるのか。これらの状況を把握することは、低迷する個人消費の底上げを考える上でも、少なからず有益な情報が得られるのではないか。

そこで、本稿を皮切りに、これからいくつかのレポートに渡って、共働き・子育て世帯の消費実態について見ていきたい。まず、第一弾の本稿では、ここ15~20年の共働き・子育て世帯の世帯数や家計収支の全体の変化に注目する。また、その特徴をより明確に捉えるために専業主婦世帯との対比をしていく。

2――世帯数の状況

2|親の就業状態別の子育て世帯の状況~専業主婦世帯減少、共働き世帯とシングルマザー世帯は増加

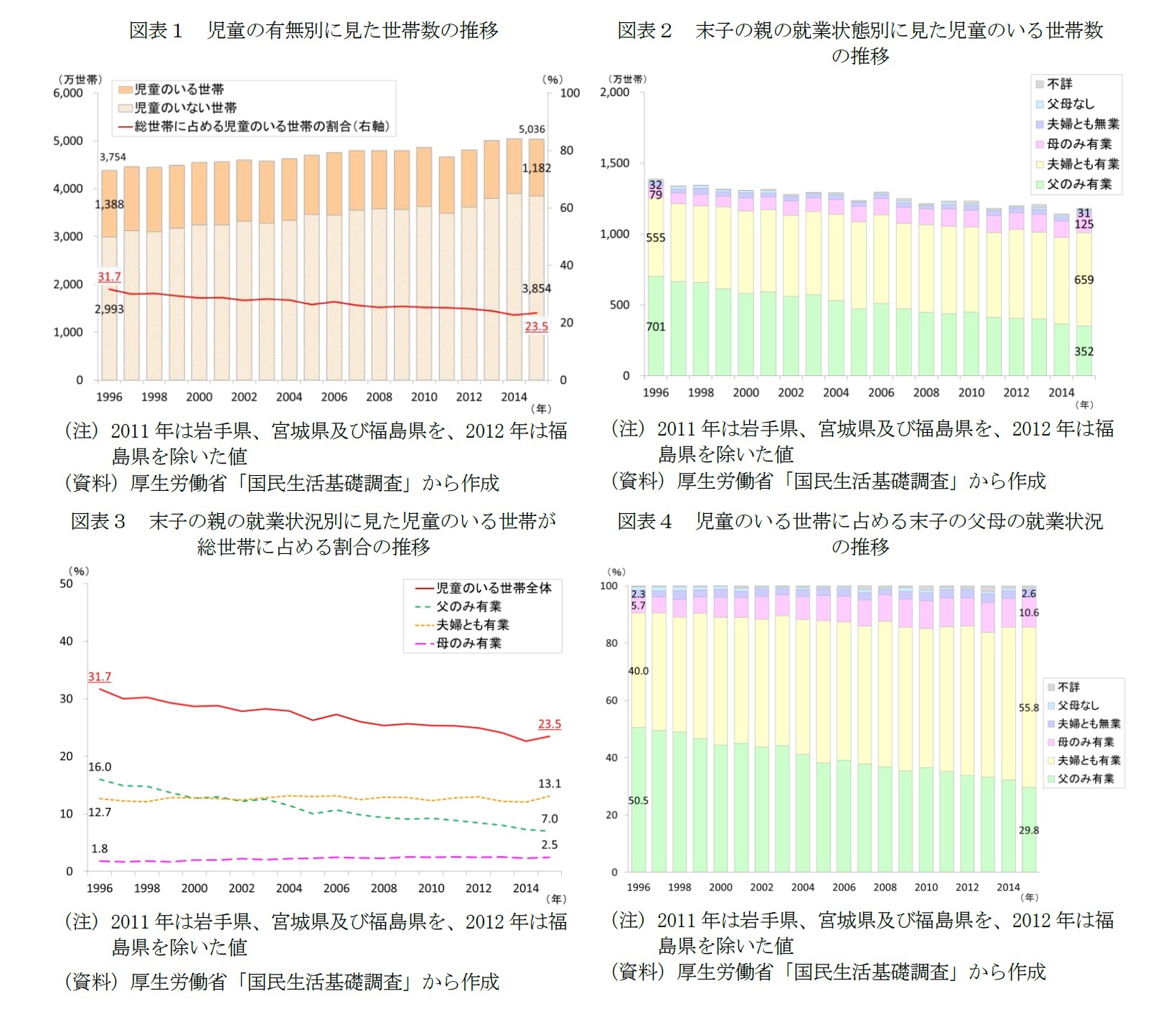

次に、親の就業状態別に子育て世帯数を見ると、専業主婦世帯が減り、共働き世帯が増えている様子がうかがえる(図表2~4)。1996年から2015年にかけて、父のみ有業の世帯(以下、便宜上、専業主婦世帯と表記)は701万世帯から352万世帯(▲350万世帯)へ、全体に占める割合は16.0%から7.0%(▲9.0%pt)へと半減している。一方、共働き世帯は555万世帯から659万世帯(+105万世帯)へと増加し、全体に占める割合も12.7%から13.1%(+0.4%pt)へと微増している。なお、子育て世帯では、2002年から、専業主婦世帯数を共働き世帯数が上回るようになっている。

ところで、母のみ有業の世帯も増えている。同期間で、79万世帯から125世帯(+47万世帯)へ、全体に占める割合は1.8%から2.5%(+0.7%pt)へと増えている。世帯類型で見ると母子世帯が増加傾向にあることから、母のみ有業の世帯の多くはシングルマザーの世帯であることが推察される。

また、子育て世帯のみに注目して親の就業状態別に世帯割合を見ると、1996年では、専業主婦世帯が過半数を占めて最も多いが、2002年に共働き世帯が上回り、2008年から共働き世帯は半数を超え、2015年では55.8%を占める(図表4)。また、母のみ有業の世帯も、この20年で倍増し、現在では子育て世帯の1割を超えるようになっている。

以上より、日本の世帯数は増加する中、少子化で子育て世帯は減っている。一方、若い世代ほど夫婦共働きが増えているために、共働き・子育て世帯は増えており、全体に占める割合も微増している。

次に、親の就業状態別に子育て世帯数を見ると、専業主婦世帯が減り、共働き世帯が増えている様子がうかがえる(図表2~4)。1996年から2015年にかけて、父のみ有業の世帯(以下、便宜上、専業主婦世帯と表記)は701万世帯から352万世帯(▲350万世帯)へ、全体に占める割合は16.0%から7.0%(▲9.0%pt)へと半減している。一方、共働き世帯は555万世帯から659万世帯(+105万世帯)へと増加し、全体に占める割合も12.7%から13.1%(+0.4%pt)へと微増している。なお、子育て世帯では、2002年から、専業主婦世帯数を共働き世帯数が上回るようになっている。

ところで、母のみ有業の世帯も増えている。同期間で、79万世帯から125世帯(+47万世帯)へ、全体に占める割合は1.8%から2.5%(+0.7%pt)へと増えている。世帯類型で見ると母子世帯が増加傾向にあることから、母のみ有業の世帯の多くはシングルマザーの世帯であることが推察される。

また、子育て世帯のみに注目して親の就業状態別に世帯割合を見ると、1996年では、専業主婦世帯が過半数を占めて最も多いが、2002年に共働き世帯が上回り、2008年から共働き世帯は半数を超え、2015年では55.8%を占める(図表4)。また、母のみ有業の世帯も、この20年で倍増し、現在では子育て世帯の1割を超えるようになっている。

以上より、日本の世帯数は増加する中、少子化で子育て世帯は減っている。一方、若い世代ほど夫婦共働きが増えているために、共働き・子育て世帯は増えており、全体に占める割合も微増している。

3――収入の状況

1|世帯収入の状況~共働きで多いが、共働きも専業主婦も減少傾向、減少幅は高収入の共働きで大

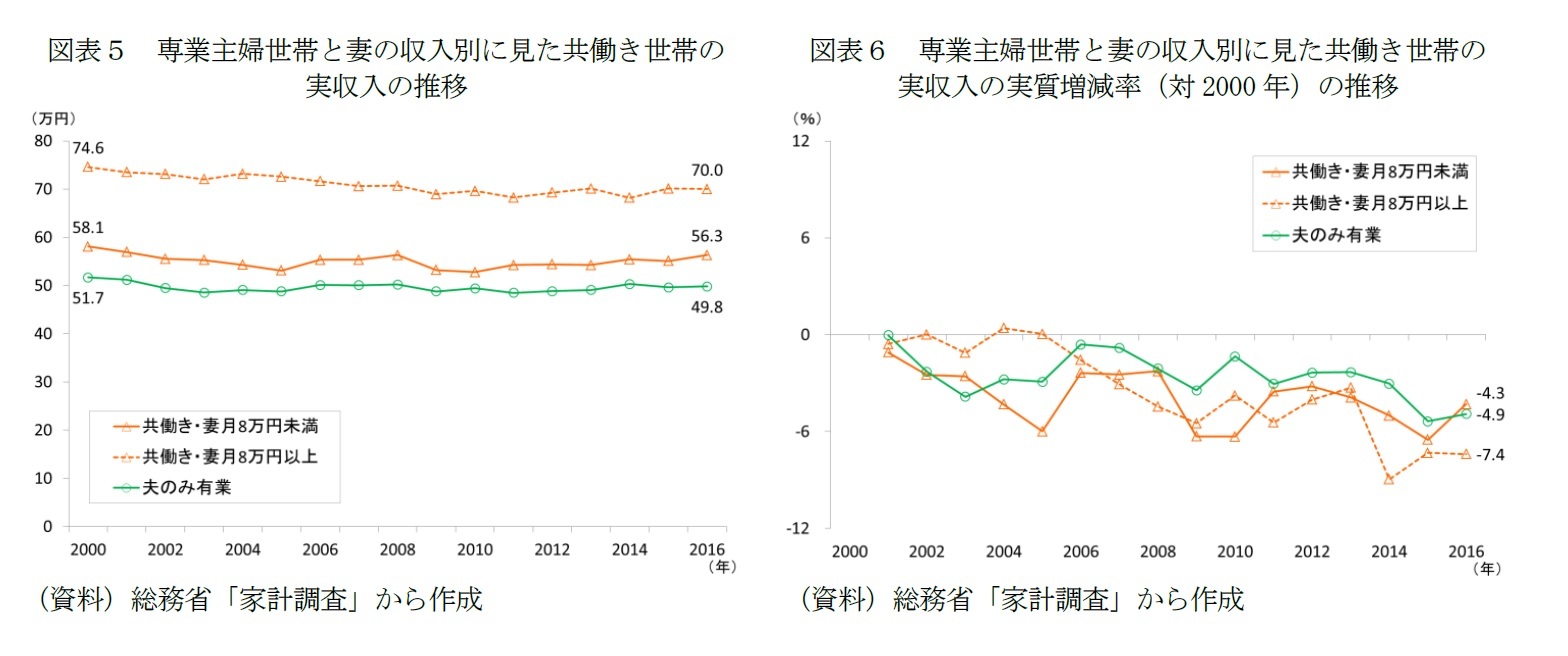

共働き世帯では、妻の働き方、つまり、妻が配偶者控除を満額受けられる「103万円の壁」を越えて働くかどうかによって世帯収入に大きな差が出る。本稿では、総務省「家計調査」のデータ区分に従って、妻の収入が月8万円未満(妻の年収96万円未満)の世帯を共働き・妻パートタイム世帯、妻の収入が月8万円以上の世帯を共働き・妻フルタイム世帯1とする。なお、本稿では、共働き子育て世帯に注目しているが、同調査ではサンプル数の問題か、妻の収入別のデータを更に子供の状況等で分解したものは公表されていない。よって、まず妻の収入、次に子どもの状況の順に世帯収入を捉える。

世帯の実収入2は、専業主婦世帯より共働き世帯で多く、共働き世帯では妻フルタイム世帯の方が多い(図表5)。2000年以降、いずれも減少傾向にあるが、減少幅は妻フルタイムの高収入世帯で大きくなっている(図表5・6)。共働き・妻フルタイム世帯の世帯収入は、2000年から2016年にかけて、74.6万円から70.0万円(▲4.6万円、実質▲7.4%)へと、この15年余りで約5万円減少している。一方、共働き・妻パートタイム世帯では58.1万円から56.3万円(▲1.8万円、▲4.3%)へ、専業主婦世帯では51.7万円から49.8万円(▲1.9万円、▲4.9%)へと、それぞれ約2万円の減少である。

なお、この中で世帯収入が最も多い共働き・妻フルタイム世帯と最も少ない専業主婦世帯との差は、2000年代初頭では拡大傾向にあったが、ここ10年ほどは20万円前後で推移している。

共働き世帯では、妻の働き方、つまり、妻が配偶者控除を満額受けられる「103万円の壁」を越えて働くかどうかによって世帯収入に大きな差が出る。本稿では、総務省「家計調査」のデータ区分に従って、妻の収入が月8万円未満(妻の年収96万円未満)の世帯を共働き・妻パートタイム世帯、妻の収入が月8万円以上の世帯を共働き・妻フルタイム世帯1とする。なお、本稿では、共働き子育て世帯に注目しているが、同調査ではサンプル数の問題か、妻の収入別のデータを更に子供の状況等で分解したものは公表されていない。よって、まず妻の収入、次に子どもの状況の順に世帯収入を捉える。

世帯の実収入2は、専業主婦世帯より共働き世帯で多く、共働き世帯では妻フルタイム世帯の方が多い(図表5)。2000年以降、いずれも減少傾向にあるが、減少幅は妻フルタイムの高収入世帯で大きくなっている(図表5・6)。共働き・妻フルタイム世帯の世帯収入は、2000年から2016年にかけて、74.6万円から70.0万円(▲4.6万円、実質▲7.4%)へと、この15年余りで約5万円減少している。一方、共働き・妻パートタイム世帯では58.1万円から56.3万円(▲1.8万円、▲4.3%)へ、専業主婦世帯では51.7万円から49.8万円(▲1.9万円、▲4.9%)へと、それぞれ約2万円の減少である。

なお、この中で世帯収入が最も多い共働き・妻フルタイム世帯と最も少ない専業主婦世帯との差は、2000年代初頭では拡大傾向にあったが、ここ10年ほどは20万円前後で推移している。

1 データの制約上、このようにしたが、本来は96万円以上を全てフルタイムとするのは大掴であろう。例えば、世帯主の年齢別に、妻の収入区分を更に細かく把握できると、世代の違いなども分析可能となり興味深い。

2 実収入には、勤め先収入等の経常収入や家賃収入等の事業・内職収入、農林漁業収入、社会保障給付等の他の経常収入、受贈金等の特別収入が含まれるが、今回分析した世帯では9割以上が勤め先収入によるもの。。

(2017年03月15日「基礎研レポート」)

このレポートの関連カテゴリ

関連レポート

- 若年層の消費実態(5)-どこまで進んだ?デジタル・ネイティブ世代の「テレビ離れ」と「ネット志向」

- 働く女性の消費実態 ~独身・妻・母の生活状況や消費志向の違いは?

- 大学卒女性の働き方別生涯所得の推計-標準労働者は育休・時短でも2億円超、出産退職は△2億円。

- 共働き・子育て世帯の消費実態(2)~食費や通信費など「必需的消費」が増え、娯楽費など「選択的消費」が減少、娯楽費の中ではじわり強まる 旅行ニーズ

- 共働き・子育て世帯の消費実態(3)~利便性重視志向の食生活、高い教育熱、クルマやスマホ所有が多く買い替え頻度も高い?時短・代行ニ ーズの理解が鍵。

- 増え行く単身世帯と消費市場への影響(1)-家計消費は2020年頃をピークに減少、2040年には現在の1割減、うち単身世帯3割弱、高齢世帯が半数へ

- シェアリング志向が強いのは誰?-安く買いたい若者だけでなく、堅実な公務員、合理的な高年収男性でも強い

03-3512-1878

経歴

- プロフィール

【職歴】

2001年 株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ入社

2007年 独立行政法人日本学術振興会特別研究員(統計科学)採用

2010年 ニッセイ基礎研究所 生活研究部門

2021年7月より現職

・内閣府「統計委員会」専門委員(2013年~2015年)

・総務省「速報性のある包括的な消費関連指標の在り方に関する研究会」委員(2016~2017年)

・東京都「東京都監理団体経営目標評価制度に係る評価委員会」委員(2017年~2021年)

・東京都「東京都立図書館協議会」委員(2019年~2023年)

・総務省「統計委員会」臨時委員(2019年~2023年)

・経済産業省「産業構造審議会」臨時委員(2022年~)

・総務省「統計委員会」委員(2023年~)

【加入団体等】

日本マーケティング・サイエンス学会、日本消費者行動研究学会、

生命保険経営学会、日本行動計量学会、Psychometric Society

久我 尚子のレポート

| 日付 | タイトル | 執筆者 | 媒体 |

|---|---|---|---|

| 2025/10/10 | 若者消費の現在地(4)推し活が映し出す、複層的な消費の姿~データで読み解く20代の消費行動 | 久我 尚子 | 基礎研レポート |

| 2025/10/08 | 若者消費の現在地(3)こだわりが生む選択の主体性~データで読み解く20代の消費行動 | 久我 尚子 | 基礎研レポート |

| 2025/09/29 | 若者消費の現在地(2)選択肢があふれる時代の「選ばない消費」~データで読み解く20代の消費行動 | 久我 尚子 | 基礎研レポート |

| 2025/09/22 | 若者消費の現在地(1)メリハリ消費の実態~データで読み解く20代の消費行動 | 久我 尚子 | 基礎研レポート |

新着記事

-

2025年10月17日

EUの金融システムのリスクと脆弱性(2025秋)-欧州の3つの金融監督当局の合同委員会報告書 -

2025年10月17日

日本における「老衰死」増加の背景 -

2025年10月17日

選択と責任──消費社会の二重構造(1)-欲望について考える(2) -

2025年10月17日

首都圏の中古マンション価格~隣接する行政区単位での価格差は?~ -

2025年10月17日

「SDGs疲れ」のその先へ-2015年9月国連採択から10年、2030年に向け問われる「実装力」

レポート紹介

-

研究領域

-

経済

-

金融・為替

-

資産運用・資産形成

-

年金

-

社会保障制度

-

保険

-

不動産

-

経営・ビジネス

-

暮らし

-

ジェロントロジー(高齢社会総合研究)

-

医療・介護・健康・ヘルスケア

-

政策提言

-

-

注目テーマ・キーワード

-

統計・指標・重要イベント

-

媒体

- アクセスランキング

お知らせ

-

2025年07月01日

News Release

-

2025年06月06日

News Release

-

2025年04月02日

News Release

【共働き・子育て世帯の消費実態(1)-少子化でも世帯数は増加、収入減で消費抑制、貯蓄増と保険離れ】【シンクタンク】ニッセイ基礎研究所は、保険・年金・社会保障、経済・金融・不動産、暮らし・高齢社会、経営・ビジネスなどの各専門領域の研究員を抱え、様々な情報提供を行っています。

共働き・子育て世帯の消費実態(1)-少子化でも世帯数は増加、収入減で消費抑制、貯蓄増と保険離れのレポート Topへ

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!