- シンクタンクならニッセイ基礎研究所 >

- 社会保障制度 >

- 年金制度 >

- 米国401(k) 加入者の2006年改革後の資産構成

米国401(k) 加入者の2006年改革後の資産構成

金融研究部 企業年金調査室長 年金総合リサーチセンター・ジェロントロジー推進室・サステナビリティ投資推進室兼任 梅内 俊樹

このレポートの関連カテゴリ

文字サイズ

- 小

- 中

- 大

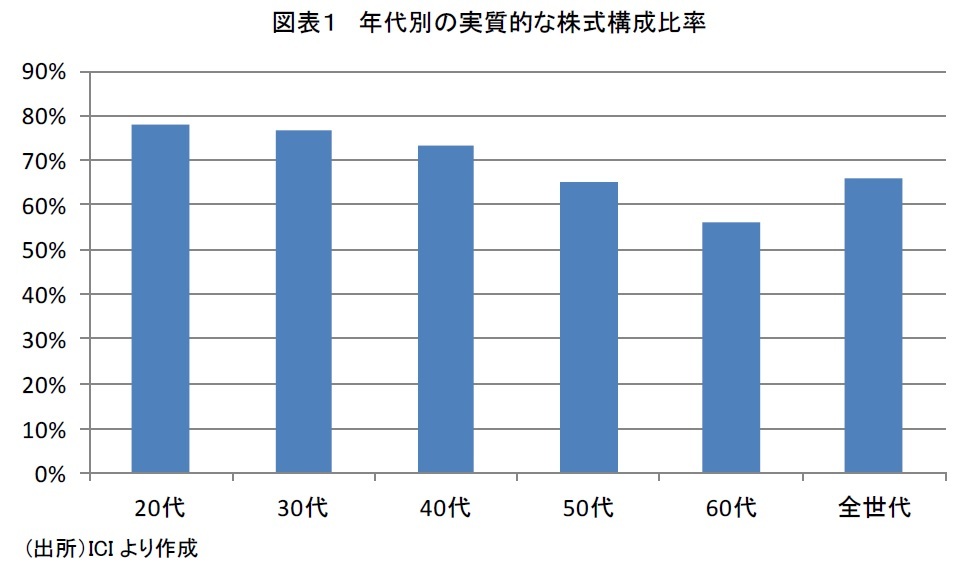

この401(k)の2014年時点の実質的な株式構成比率を、年代別に比較したのが図表1である。実質的とは、自社株や株式特化型ファンドの時価残高だけでなく、複数の資産に投資するファンドにおける株式時価残高も加えた株式へのエクスポージャーであることを指す。株式構成比率が全般的に高いことも然ることながら、若年層ほど実質的な株式構成比率が高く、高齢層になるほどこの比率が低くなる傾向にあることが特徴的だ。

こうした実質株式構成比率の年代別の傾向は、従来から認められるものではなく、ここ数年で顕著となっている。20代の加入者のうち、株式に一切投資しない加入者の割合は、2007年の19%から、2014年には8%に低下している。反対に、実質的な株式構成比率が80%超の20代の加入者は、2007年時点の49%から、2014年には75%まで増大している。株式に80%超投資する60代の加入者の割合はむしろ低下し、全世代の平均でも、ほぼ変わらずとなっていることと比較して、20代の株式投資比率の上昇は極めて顕著である。

こうした20代の加入者の株式構成比率の変化は、2006年年金保護法の制定が背景と考えられる。401(k)への加入はもともと被用者の任意とされ、その結果として、未加入者が少なからず存在していた。また、MMF等の安全性の高い商品での運用では、老後の資産形成が十分とならず、故に、老後の所得格差が拡大することが危惧されていた。こうした課題への対応として、制定されたのが2006年の年金保護法である。法改定により、非加入の意思を明確に表示しない被用者を、401(k)プランに自動加入させることができるようになった。また、運用指図しない加入者向けのデフォルト商品についても、長期的な資産形成として相応しいとされるターゲット・デート・ファンドやバランスファンドなどが適格デフォルト商品としてされ、これらをデフォルト商品とする場合には、事業主に運用責任が及ばないような措置がとられたのである。

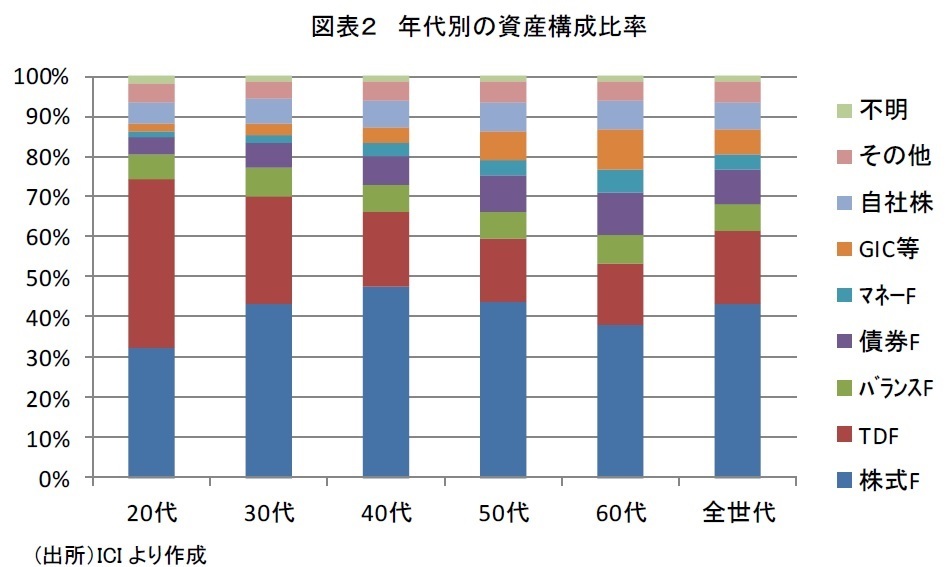

2014年の年代別の資産構成を示す図表2を見ると、20代の株式ファンドの資産構成割合は、他の年代に比べ決して高いわけではない。それにも関わらず、実質的な株式投資比率が78%と高いのは、若年期に株式比率を高めるターゲット・デート・ファンドへの高い投資比率が大きく寄与しているためである。401(k)プランへの加入を躊躇したり、悩んだりした結果、加入しなかった若年層の加入が増大し、かつ、こうした加入者の資産がデフォルト商品として指定されることの多いターゲット・デート・ファンドで運用されるようになったことが、具体的な数値として現れていると解釈できる。

2001年にDCが導入されて15年が経過する日本でも、個人型DCの加入率の低迷やDC資産の大半を元本確保型商品が占めるといった課題に対応する改正法が昨年5月に成立した。これにより、個人型DCでは1月より加入範囲が拡大され、20歳以上60歳未満の全ての人が原則として個人型DCに加入できるようになった。企業型DCでは、DC運用の改善に向けて、デフォルト商品規定が整備され、分散投資効果が期待できる商品をデフォルト商品として指定することを促す措置が予定されている。しかし、日米間には、例えば、セーフハーバールールの有無など、DC制度に関わる規定や環境に違いがある。今後の動向を見極めつつも、米国の事例を参考にしつつ、引き続き、改善策を検討していく必要はあるように思われる。

このレポートの関連カテゴリ

03-3512-1849

- 【職歴】

1988年 日本生命保険相互会社入社

1995年 ニッセイアセットマネジメント(旧ニッセイ投信)出向

2005年 一橋大学国際企業戦略研究科修了

2009年 ニッセイ基礎研究所

2011年 年金総合リサーチセンター 兼務

2013年7月より現職

2018年 ジェロントロジー推進室 兼務

2021年 ESG推進室 兼務

梅内 俊樹のレポート

| 日付 | タイトル | 執筆者 | 媒体 |

|---|---|---|---|

| 2025/07/16 | サステナビリティ情報開示の法制化の概要 | 梅内 俊樹 | 基礎研レター |

| 2025/04/03 | 資産配分の見直しで検討したいプライベートアセット | 梅内 俊樹 | ニッセイ年金ストラテジー |

| 2025/02/28 | 日本版サステナビリティ開示基準を巡る議論について-開示基準開発の経過と有価証券報告書への適用の方向性 | 梅内 俊樹 | 基礎研レター |

| 2024/09/06 | 持続的な発展に向けて-SDGsの先を見据えた継続的な取組が必要か? | 梅内 俊樹 | 基礎研マンスリー |

新着記事

-

2025年10月21日

今週のレポート・コラムまとめ【10/14-10/20発行分】 -

2025年10月20日

中国の不動産関連統計(25年9月)~販売は前年減が続く -

2025年10月20日

ブルーファイナンスの課題-気候変動より低い関心が普及を阻む -

2025年10月20日

家計消費の動向(単身世帯:~2025年8月)-外食抑制と娯楽維持、単身世帯でも「メリハリ消費」の傾向 -

2025年10月20日

縮小を続ける夫婦の年齢差-平均3歳差は「第二次世界大戦直後」という事実

レポート紹介

-

研究領域

-

経済

-

金融・為替

-

資産運用・資産形成

-

年金

-

社会保障制度

-

保険

-

不動産

-

経営・ビジネス

-

暮らし

-

ジェロントロジー(高齢社会総合研究)

-

医療・介護・健康・ヘルスケア

-

政策提言

-

-

注目テーマ・キーワード

-

統計・指標・重要イベント

-

媒体

- アクセスランキング

お知らせ

-

2025年07月01日

News Release

-

2025年06月06日

News Release

-

2025年04月02日

News Release

【米国401(k) 加入者の2006年改革後の資産構成】【シンクタンク】ニッセイ基礎研究所は、保険・年金・社会保障、経済・金融・不動産、暮らし・高齢社会、経営・ビジネスなどの各専門領域の研究員を抱え、様々な情報提供を行っています。

米国401(k) 加入者の2006年改革後の資産構成のレポート Topへ

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!