- シンクタンクならニッセイ基礎研究所 >

- 年金 >

- 年金資産運用 >

- CalPERSが目標運用利回りを段階的に引下げ

2017年01月06日

文字サイズ

- 小

- 中

- 大

カリフォルニア州職員退職年金基金(CalPERS)は米カリフォルニア州の公務員を対象とした年金基金である。16年6月末の総資産は円換算で約30兆円と、連邦政府が運営する制度を除けば全米最大の規模を誇る。コーポレートガバナンスや、運用の多角化などに早くから取り組んできたことから、年金運用における「お手本」とされてきた。

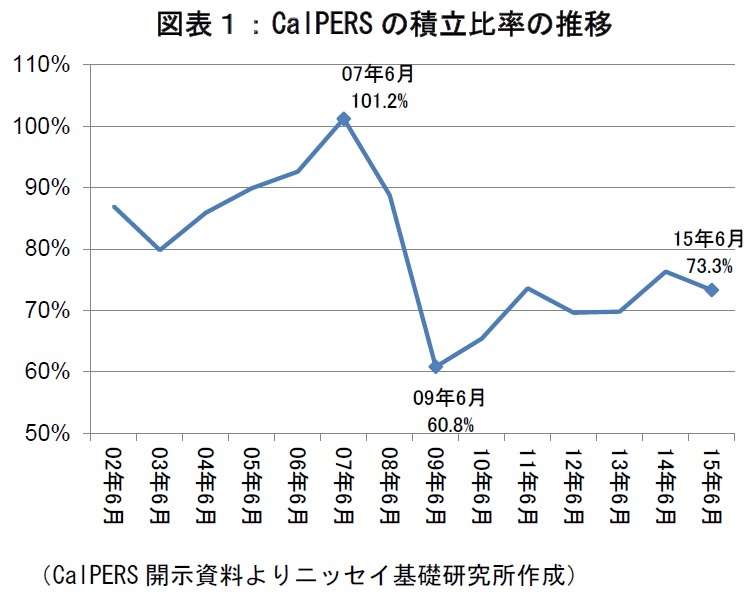

先進的な運用で知られるCalPERSだが、ここ数年は積立不足に苦しんでいる。世界金融危機で大幅な損失を被り、積立比率は07年6月末の101.2%から、09年6月末には60.8%まで低下した(図表1)。株式市場などの回復もあり、15年6月末には73.3%まで持ち直したが、深刻な積立不足であることには変わりない。

先進的な運用で知られるCalPERSだが、ここ数年は積立不足に苦しんでいる。世界金融危機で大幅な損失を被り、積立比率は07年6月末の101.2%から、09年6月末には60.8%まで低下した(図表1)。株式市場などの回復もあり、15年6月末には73.3%まで持ち直したが、深刻な積立不足であることには変わりない。

CalPERSは世界金融危機の反省から、政策アセットミックスの枠組みを変更するなど、運用リスクを抑制するために、様々な対策を講じてきた。目標運用利回りも12年に、7.75%から7.5%に引下げた。しかし、依然として目標運用利回りが市場実勢に対して高く、運用リスクが過大であるとの指摘もされてきた。

目標運用利回り引下げが必要とされる背景には、このような外部環境だけでなく、CalPERSの収支構造が変化していることもある。年金受給者に対する現役世代の比率は、06年に1.8倍だったが、14年には1.3倍まで低下した。さらに20年後には0.6~0.8倍まで落ち込む見込みだ。同基金では、年金制度の成熟化が進み、市場変動リスクへの脆弱性が年々高まっている。

しかし、目標運用利回りを引下げるのは容易ではない。CalPERSでは財政計算上の割引率を目標運用利回りと同水準にしているため、目標運用利回りを引下げると積立比率が悪化する。しかし、既存加入者の権利は州憲法で保護され、給付を削減するのは困難である。また、既に掛金負担は高水準で、さらなる負担拡大への反発は強い。そのため、目標運用利回りを引下げる過程で、いかに掛金負担の増加を抑えるかが課題であった。

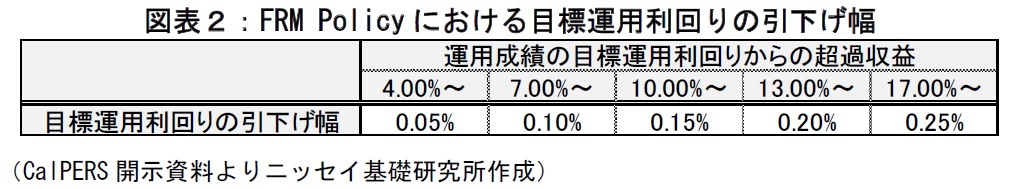

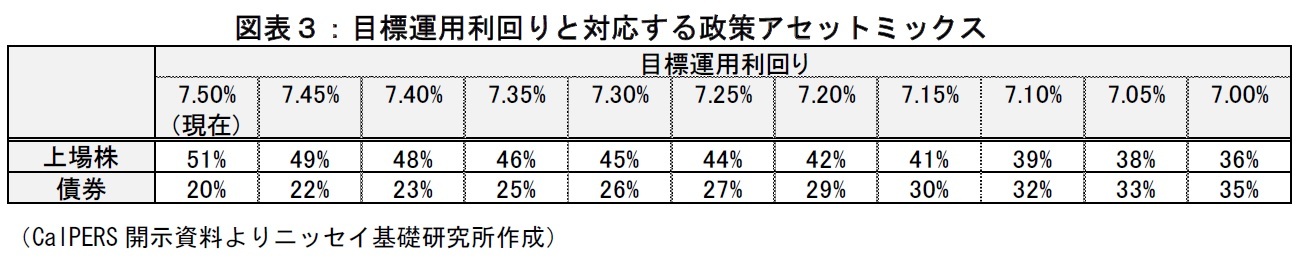

これらの課題を踏まえ、15年11月に導入したのが、Funding Risk Mitigation Policy(FRM Policy)である。年度の運用収益が目標運用利回りを4%以上超過すれば、その超過幅に応じて次年度以降1の目標運用利回りを0.05%~0.25%引下げるというものだ(図表2)。例えば、運用収益が+11.5%になれば、現在の目標運用利回りである7.5%を4%上回るので、次年度以降の目標運用利回りが0.05%引下げられる。なお16年6月期の運用収益は+0.6%となったため、次年度以降の目標運用利回りは7.5%に据え置かれる。目標運用利回りは最大6.5%まで引下げられ、同基金の試算によれば、21年後にこの下限に達する見通しだ。

目標運用利回り引下げが必要とされる背景には、このような外部環境だけでなく、CalPERSの収支構造が変化していることもある。年金受給者に対する現役世代の比率は、06年に1.8倍だったが、14年には1.3倍まで低下した。さらに20年後には0.6~0.8倍まで落ち込む見込みだ。同基金では、年金制度の成熟化が進み、市場変動リスクへの脆弱性が年々高まっている。

しかし、目標運用利回りを引下げるのは容易ではない。CalPERSでは財政計算上の割引率を目標運用利回りと同水準にしているため、目標運用利回りを引下げると積立比率が悪化する。しかし、既存加入者の権利は州憲法で保護され、給付を削減するのは困難である。また、既に掛金負担は高水準で、さらなる負担拡大への反発は強い。そのため、目標運用利回りを引下げる過程で、いかに掛金負担の増加を抑えるかが課題であった。

これらの課題を踏まえ、15年11月に導入したのが、Funding Risk Mitigation Policy(FRM Policy)である。年度の運用収益が目標運用利回りを4%以上超過すれば、その超過幅に応じて次年度以降1の目標運用利回りを0.05%~0.25%引下げるというものだ(図表2)。例えば、運用収益が+11.5%になれば、現在の目標運用利回りである7.5%を4%上回るので、次年度以降の目標運用利回りが0.05%引下げられる。なお16年6月期の運用収益は+0.6%となったため、次年度以降の目標運用利回りは7.5%に据え置かれる。目標運用利回りは最大6.5%まで引下げられ、同基金の試算によれば、21年後にこの下限に達する見通しだ。

CalPERSの様々な取り組みは海外の先進事例として紹介されることが多い。しかし、FRM Policyの発想に目新しさはない。日本では07年12月に、企業年金連合会が積立水準に応じた動的な政策アセットミックスを導入している。積立水準が一定以上まで改善すれば内外株式に対して内外債券の比率を引上げ、逆の場合は内外債券の割合を引下げるというものだ。両者は運用成績が好調な時に運用リスクを削減するという点で共通しており、類似した仕組みである。

目標運用利回り引下げのハードルが、11.5%以上の運用収益と高いため、実現性には疑問が残る。また、より早期に目標運用利回りを引下げるべきで、負担を次世代へ先送りしているに過ぎないとの批判もある。しかし、多くの課題を抱える中、目標運用利回り引下げを機械的に実施できる仕組みを導入したこと自体は素直に評価できるのではないだろうか。米国では多くの年金基金が同様の課題を抱えており、追随する動きが出てきてもおかしくはない。

目標運用利回り引下げのハードルが、11.5%以上の運用収益と高いため、実現性には疑問が残る。また、より早期に目標運用利回りを引下げるべきで、負担を次世代へ先送りしているに過ぎないとの批判もある。しかし、多くの課題を抱える中、目標運用利回り引下げを機械的に実施できる仕組みを導入したこと自体は素直に評価できるのではないだろうか。米国では多くの年金基金が同様の課題を抱えており、追随する動きが出てきてもおかしくはない。

1 CalPERSの会計年度は7月~6月。目標運用利回りの引下げは、次年度の10月初から適用される。

(2017年01月06日「ニッセイ年金ストラテジー」)

このレポートの関連カテゴリ

佐久間 誠

佐久間 誠のレポート

| 日付 | タイトル | 執筆者 | 媒体 |

|---|---|---|---|

| 2025/08/29 | 成約事例で見る東京都心部のオフィス市場動向(2025年上期)-「オフィス拡張移転DI」の動向 | 佐久間 誠 | 不動産投資レポート |

| 2025/06/23 | インフレ時代にオフィス市場で普及が進むと期待されるCPI連動条項 | 佐久間 誠 | 不動産投資レポート |

| 2025/05/13 | Japan Real Estate Market Quarterly Review-First Quarter 2025 | 佐久間 誠 | 不動産投資レポート |

| 2025/03/07 | ホテル市況は一段と明るさを増す。東京オフィス市場は回復基調強まる-不動産クォータリー・レビュー2024年第4四半期 | 佐久間 誠 | 基礎研マンスリー |

新着記事

-

2025年11月20日

持続可能なESGを求めて-目標と手段とを取り違えないこと -

2025年11月20日

「ラブブ」とは何だったのか-SNS発の流行から考える“リキッド消費” -

2025年11月19日

1ドル155円を突破、ぶり返す円安の行方~マーケット・カルテ12月号 -

2025年11月19日

年金額改定の本来の意義は実質的な価値の維持-年金額改定の意義と2026年度以降の見通し(1) -

2025年11月19日

日本プロ野球の監督とMLBのマネージャー~訳語が仕事を変えたかもしれない~

お知らせ

-

2025年07月01日

News Release

-

2025年06月06日

News Release

-

2025年04月02日

News Release

【CalPERSが目標運用利回りを段階的に引下げ】【シンクタンク】ニッセイ基礎研究所は、保険・年金・社会保障、経済・金融・不動産、暮らし・高齢社会、経営・ビジネスなどの各専門領域の研究員を抱え、様々な情報提供を行っています。

CalPERSが目標運用利回りを段階的に引下げのレポート Topへ

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!