- シンクタンクならニッセイ基礎研究所 >

- 暮らし >

- 消費者行動 >

- 若年層の消費実態(4)-「高級ブランド離れ」「クルマ離れ」は本当か?

2016年09月16日

文字サイズ

- 小

- 中

- 大

1――はじめに

「若年層の消費実態」第四弾の本稿では、ファッションや自動車の消費支出について見ていく。これまでと同様、総務省「全国消費実態調査」における30歳未満の単身勤労者世帯の消費支出のデータを用いて、現在の若者とバブル期の若者を対比するとともに、社会変化もあわせて考察する。

世間では、今の若者の「高級ブランド離れ」や「クルマ離れ」などが言われるが、実際はどうなっているのだろうか。

世間では、今の若者の「高級ブランド離れ」や「クルマ離れ」などが言われるが、実際はどうなっているのだろうか。

2――ファッション費の変化

1|若年単身勤労者世帯の「被服及び履物」費の変化~男女ともバブル期の半分以下へ大幅減少

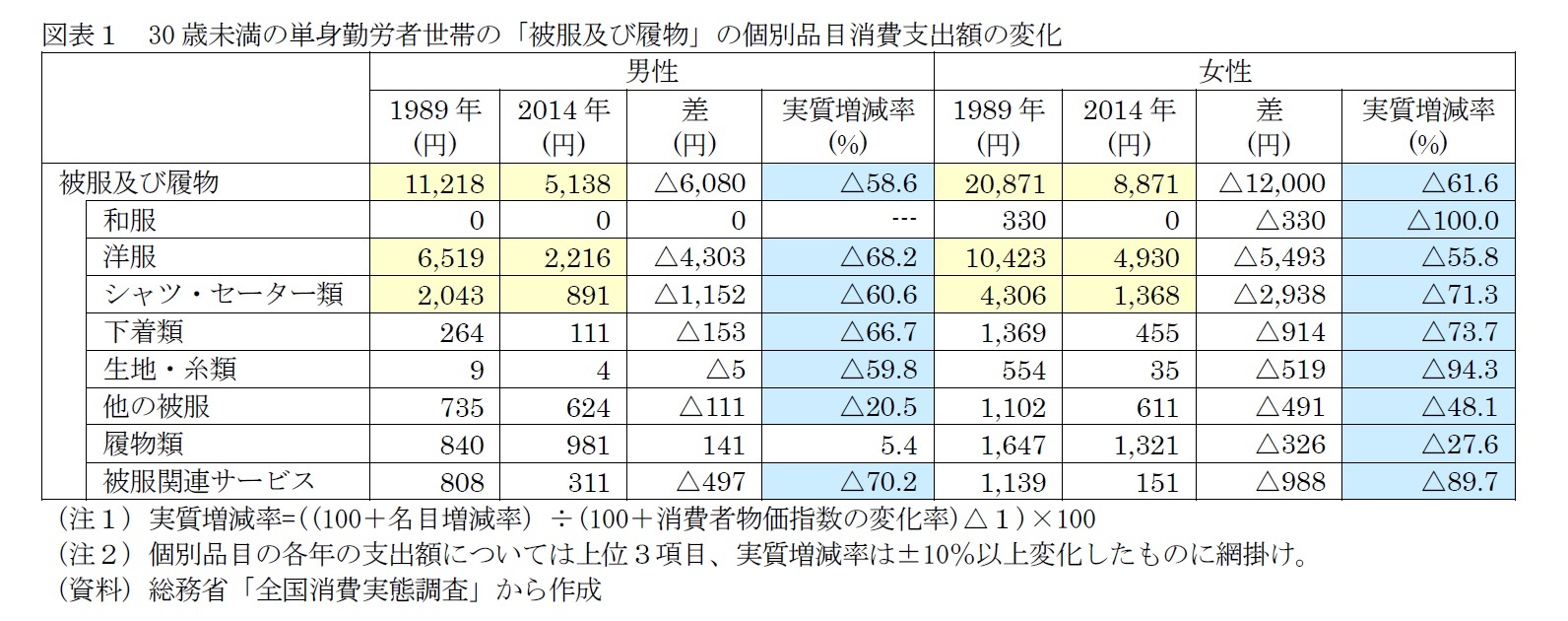

まず、ファッションに関わる支出について確認する。30歳未満の単身勤労者世帯の「被服及び履物」の支出額について、1989年のバブル期と2014年を比べると、男女とも大幅に減少している(図表1)。男性は1.1万円から5.4千円へ、女性は2.1万円から8.9千円へと、いずれも実額で半分以下に減少しており、物価を考慮した実質増減率は約6割も低下している。なお、個別品目の状況を見ると、ほぼ全ての品目で実質増減率が低下しており、30歳未満の単身勤労者世帯では、ファッションにかける費用が全体的に減少している。

今の若者は、おしゃれをしなくなったのだろうか。しかし、世間を見渡すと、特に男性は、ひと昔前より、身綺麗になった印象が強い。2000年代には都内で男性専門の百貨店も開店し、様々なメーカーから男性専用化粧品が発売されている。また、女性についても、おしゃれに気を使わなくなったという印象は薄いだろう。

「若年層の消費実態(3)~『アルコール離れ』・『外食離れ』は本当か?」では、若年層の外食費が減った要因として、消費社会の変化の影響も指摘した。外食産業の多様化や価格下落の恩恵を受け、現在では、お金をかけなくても充実した外食を楽しめる環境にある。若者のファッション費の減少についても、近年の消費社会の変化について考慮する必要がある。

まず、ファッションに関わる支出について確認する。30歳未満の単身勤労者世帯の「被服及び履物」の支出額について、1989年のバブル期と2014年を比べると、男女とも大幅に減少している(図表1)。男性は1.1万円から5.4千円へ、女性は2.1万円から8.9千円へと、いずれも実額で半分以下に減少しており、物価を考慮した実質増減率は約6割も低下している。なお、個別品目の状況を見ると、ほぼ全ての品目で実質増減率が低下しており、30歳未満の単身勤労者世帯では、ファッションにかける費用が全体的に減少している。

今の若者は、おしゃれをしなくなったのだろうか。しかし、世間を見渡すと、特に男性は、ひと昔前より、身綺麗になった印象が強い。2000年代には都内で男性専門の百貨店も開店し、様々なメーカーから男性専用化粧品が発売されている。また、女性についても、おしゃれに気を使わなくなったという印象は薄いだろう。

「若年層の消費実態(3)~『アルコール離れ』・『外食離れ』は本当か?」では、若年層の外食費が減った要因として、消費社会の変化の影響も指摘した。外食産業の多様化や価格下落の恩恵を受け、現在では、お金をかけなくても充実した外食を楽しめる環境にある。若者のファッション費の減少についても、近年の消費社会の変化について考慮する必要がある。

2|消費社会の変化~ファスト・ファッションの台頭、モノがあふれ物質的欲求が弱まり「高級ブランド離れ」か

前項で見た通り、今の若者ではバブル期と比べて被服費が大幅に減っている。若者のおしゃれ意識が変わったのだろうか。また、巷で言われるように、節約志向を背景とした「高級ブランド離れ」が原因なのだろうか。

バブル期では、欧米の高級ブランド品を持つことが、ある種のステータスであった。また、国内の百貨店でもDCブランドにも勢いがあった。消費社会は現在ほど成熟しておらず、良い物や流行の物、最新の物を手に入れるには、その分、高いお金を出す必要があった。裏を返すと、高い物は良い物という見方をされた時代でもあった。

しかし、1990年代以降、日本の消費社会は進化してきた。洋服については、近年、ファスト・ファッションが台頭している。なお、ファスト・ファッションとは、ファスト・フードにならって使われ始めた言葉である。最新の流行デザインだが低価格に抑えられた衣料品のことであり、短いサイクルで世界的に大量生産・販売される。

例えば、2000年頃にユニクロでは、当時の市場価格が5千円程度であったフリース・ジャケットを半値以下で提供し、かつ、高品質であったため大きな話題となった。また、同時期にスペインのZARA、2000年代に入ってからスウェーデンのH&Mなど、近年、海外のファスト・ファッション・メーカーが相次いで日本に上陸している。

よって、現在は、安価で高品質な衣料品があふれており、お金をかけなくても流行のファッションを楽しむことができる。このような変化により、バブル期に見られたような良い物は高い、高い物は良いという価値観が薄まり、若者ではファスト・ファッションを上手く利用し、「高級ブランド離れ」もすることで、ファッションにかける費用が大幅に低下しているという見方ができるのではないだろうか。また、今の若者は、景気低迷による節約志向もあるかもしれないが、安価で高品質、最新のモノがあふれる中で育ってきたため、過去と比べて物質的な欲求が弱まっている可能性もある。

以上より、ファッション費の大幅減少は、若者がおしゃれをしなくなったわけではなく、消費社会の成熟化により、過去よりお金をかけなくてもハイレベルな消費生活を楽しめるようになったこと、価値観の変化により「高級ブランド」に対する欲求や憧れが薄れたことが影響していると考えられる。

前項で見た通り、今の若者ではバブル期と比べて被服費が大幅に減っている。若者のおしゃれ意識が変わったのだろうか。また、巷で言われるように、節約志向を背景とした「高級ブランド離れ」が原因なのだろうか。

バブル期では、欧米の高級ブランド品を持つことが、ある種のステータスであった。また、国内の百貨店でもDCブランドにも勢いがあった。消費社会は現在ほど成熟しておらず、良い物や流行の物、最新の物を手に入れるには、その分、高いお金を出す必要があった。裏を返すと、高い物は良い物という見方をされた時代でもあった。

しかし、1990年代以降、日本の消費社会は進化してきた。洋服については、近年、ファスト・ファッションが台頭している。なお、ファスト・ファッションとは、ファスト・フードにならって使われ始めた言葉である。最新の流行デザインだが低価格に抑えられた衣料品のことであり、短いサイクルで世界的に大量生産・販売される。

例えば、2000年頃にユニクロでは、当時の市場価格が5千円程度であったフリース・ジャケットを半値以下で提供し、かつ、高品質であったため大きな話題となった。また、同時期にスペインのZARA、2000年代に入ってからスウェーデンのH&Mなど、近年、海外のファスト・ファッション・メーカーが相次いで日本に上陸している。

よって、現在は、安価で高品質な衣料品があふれており、お金をかけなくても流行のファッションを楽しむことができる。このような変化により、バブル期に見られたような良い物は高い、高い物は良いという価値観が薄まり、若者ではファスト・ファッションを上手く利用し、「高級ブランド離れ」もすることで、ファッションにかける費用が大幅に低下しているという見方ができるのではないだろうか。また、今の若者は、景気低迷による節約志向もあるかもしれないが、安価で高品質、最新のモノがあふれる中で育ってきたため、過去と比べて物質的な欲求が弱まっている可能性もある。

以上より、ファッション費の大幅減少は、若者がおしゃれをしなくなったわけではなく、消費社会の成熟化により、過去よりお金をかけなくてもハイレベルな消費生活を楽しめるようになったこと、価値観の変化により「高級ブランド」に対する欲求や憧れが薄れたことが影響していると考えられる。

(2016年09月16日「基礎研レター」)

03-3512-1878

経歴

- プロフィール

【職歴】

2001年 株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ入社

2007年 独立行政法人日本学術振興会特別研究員(統計科学)採用

2010年 ニッセイ基礎研究所 生活研究部門

2021年7月より現職

・内閣府「統計委員会」専門委員(2013年~2015年)

・総務省「速報性のある包括的な消費関連指標の在り方に関する研究会」委員(2016~2017年)

・東京都「東京都監理団体経営目標評価制度に係る評価委員会」委員(2017年~2021年)

・東京都「東京都立図書館協議会」委員(2019年~2023年)

・総務省「統計委員会」臨時委員(2019年~2023年)

・経済産業省「産業構造審議会」臨時委員(2022年~)

・総務省「統計委員会」委員(2023年~)

【加入団体等】

日本マーケティング・サイエンス学会、日本消費者行動研究学会、

生命保険経営学会、日本行動計量学会、Psychometric Society

久我 尚子のレポート

| 日付 | タイトル | 執筆者 | 媒体 |

|---|---|---|---|

| 2025/10/10 | 若者消費の現在地(4)推し活が映し出す、複層的な消費の姿~データで読み解く20代の消費行動 | 久我 尚子 | 基礎研レポート |

| 2025/10/08 | 若者消費の現在地(3)こだわりが生む選択の主体性~データで読み解く20代の消費行動 | 久我 尚子 | 基礎研レポート |

| 2025/09/29 | 若者消費の現在地(2)選択肢があふれる時代の「選ばない消費」~データで読み解く20代の消費行動 | 久我 尚子 | 基礎研レポート |

| 2025/09/22 | 若者消費の現在地(1)メリハリ消費の実態~データで読み解く20代の消費行動 | 久我 尚子 | 基礎研レポート |

新着記事

-

2025年10月17日

EUの金融システムのリスクと脆弱性(2025秋)-欧州の3つの金融監督当局の合同委員会報告書 -

2025年10月17日

日本における「老衰死」増加の背景 -

2025年10月17日

選択と責任──消費社会の二重構造(1)-欲望について考える(2) -

2025年10月17日

首都圏の中古マンション価格~隣接する行政区単位での価格差は?~ -

2025年10月17日

「SDGs疲れ」のその先へ-2015年9月国連採択から10年、2030年に向け問われる「実装力」

レポート紹介

-

研究領域

-

経済

-

金融・為替

-

資産運用・資産形成

-

年金

-

社会保障制度

-

保険

-

不動産

-

経営・ビジネス

-

暮らし

-

ジェロントロジー(高齢社会総合研究)

-

医療・介護・健康・ヘルスケア

-

政策提言

-

-

注目テーマ・キーワード

-

統計・指標・重要イベント

-

媒体

- アクセスランキング

お知らせ

-

2025年07月01日

News Release

-

2025年06月06日

News Release

-

2025年04月02日

News Release

【若年層の消費実態(4)-「高級ブランド離れ」「クルマ離れ」は本当か?】【シンクタンク】ニッセイ基礎研究所は、保険・年金・社会保障、経済・金融・不動産、暮らし・高齢社会、経営・ビジネスなどの各専門領域の研究員を抱え、様々な情報提供を行っています。

若年層の消費実態(4)-「高級ブランド離れ」「クルマ離れ」は本当か?のレポート Topへ

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!