- シンクタンクならニッセイ基礎研究所 >

- 暮らし >

- 消費者行動 >

- 学歴別に見た若年労働者の雇用形態と年収~年収差を生むのは「学歴」か「雇用形態(正規・非正規)」か

2016年08月22日

文字サイズ

- 小

- 中

- 大

4――大学・大学院卒の年収300万円未満層の推計~30歳以上の非正規雇用男性で4割前後

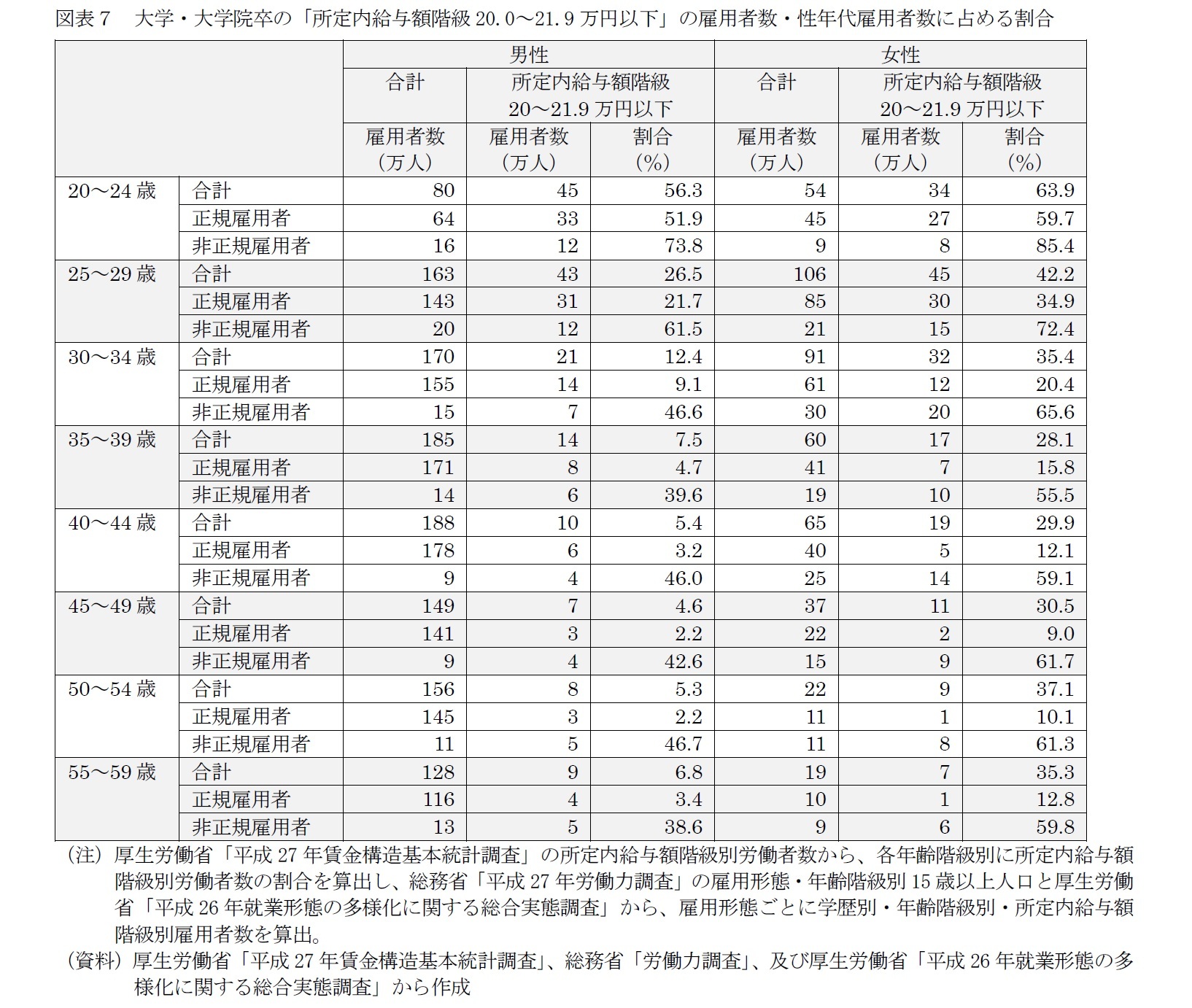

図表7より、年収300万円未満の大学・大学院卒の男性は25~29歳では43万人で、同年代男性の正規雇用者と非正規雇用者を合わせた雇用者合計の26.5%を占める。さらに、雇用形態別に見ると、大学・大学院卒の25~29歳の男性では、正規雇用者で年収300万円未満は31万人(同年代の正規雇用男性の21.7%)、非正規雇用者では12万人(同様に61.5%)となる。

なお、図表6で示した通り、大学・大学院卒の非正規雇用者の男性では、30代以上で平均年収が300万円を超える。しかし、図表7を見ると、当該層で年収300万円未満の割合は4割前後であり、年収の平均値こそ300万円を超えるが、4割という決して少なくない層が年収300万円に満たずに、家族形成の壁にぶつかりやすい様子がうかがえる。

一方、大学・大学院卒の正規雇用者の男性で年収300万円未満は、20~29歳で約2割、30~34歳で1割弱、35~39歳以上で5%以下であり、年収に起因する家族形成の壁にはぶつかりにくいようだ。

1 ただし、この仮定は、既出レポートでも記載の通り、男性正規雇用者の所定内給与額と年間賞与その他特別給与額から推計した年収を参考にしているため、非正規雇用男性や女性における年収300万円未満層の人口は実際より少ない可能性がある。なぜならば、非正規雇用男性や女性では、正規雇用男性と所定内給与額階級が同等でも、年間賞与その他特別給与額は少ない可能性があり、その場合、実際の年収は男性正規雇用者で想定したものより少なくなってしまうためである。

なお、図表6で示した通り、大学・大学院卒の非正規雇用者の男性では、30代以上で平均年収が300万円を超える。しかし、図表7を見ると、当該層で年収300万円未満の割合は4割前後であり、年収の平均値こそ300万円を超えるが、4割という決して少なくない層が年収300万円に満たずに、家族形成の壁にぶつかりやすい様子がうかがえる。

一方、大学・大学院卒の正規雇用者の男性で年収300万円未満は、20~29歳で約2割、30~34歳で1割弱、35~39歳以上で5%以下であり、年収に起因する家族形成の壁にはぶつかりにくいようだ。

1 ただし、この仮定は、既出レポートでも記載の通り、男性正規雇用者の所定内給与額と年間賞与その他特別給与額から推計した年収を参考にしているため、非正規雇用男性や女性における年収300万円未満層の人口は実際より少ない可能性がある。なぜならば、非正規雇用男性や女性では、正規雇用男性と所定内給与額階級が同等でも、年間賞与その他特別給与額は少ない可能性があり、その場合、実際の年収は男性正規雇用者で想定したものより少なくなってしまうためである。

5――おわりに~学歴よりも正規雇用者か非正規雇用者かが年収に影響、若年非正規の待遇改善を

本稿では、若年労働者の中で増えている大学・大学院卒に注目し、学歴別の非正規雇用者の割合や年収の状況を確認した。

1990年代以降、大学進学率は上昇し、現在、男女とも約半数が大学へ進学するようになっている。同時期に非正規雇用者も増え、現在、若年労働者では大学卒の約2割、大学院修了の約1割が非正規雇用者である。また、それらの多くは不本意な理由で非正規雇用者として働いている。

また、学歴別に平均年収を推計したところ、男女とも年齢階級や雇用形態が同じであれば、年収は高学歴ほど多くなっていた。また、いずれの学歴でも非正規雇用者より正規雇用者の方が年収は多くなっていた。

特に男性で家族形成の壁がある様子がうかがえる年収300万円という区切りに注目すると、男性では、正規雇用者は学歴によらず25~29歳以上で300万円を上回っていたが、非正規雇用者は中学卒や高校卒の全ての年代、高専・短大卒の40~44歳まで、大学・大学院卒の25~29歳までは年収300万円未満であった。非正規雇用者の男性の中で、比較的、年収水準の高い大学・大学院卒では、30~34歳以上で年収300万円、40~44歳以上でおおむね400万円を上回っていたが、同年代の中学卒や高校卒の正規雇用者の男性の年収を下回っていた。女性でも男性ほど顕著ではないが同様の傾向が見られ、正規雇用者では学歴によらず年収300万円を超える層が多いが、非正規雇用者で300万円を超えるのは今回推計した中では大学・大学院卒の55~59歳のみであった。また、非正規雇用者の女性で大学卒・大学院卒の年収は、同年代正規雇用者の女性の中学卒のものは越えるが、高校卒は下回っていた。

また、前述の通り、非正規雇用者の男性では大学・大学院卒で30代以上であれば、平均年収は300万円を超えて比較的家族形成の壁にぶつかりにくいようであったが、実際に年収300万円未満の雇用者人口を推計すると、当該層の約4割が該当しており、決して少なくない層が家族形成の壁にぶつかっている様子がうかがえた。一方、大学・大学院卒の正規雇用者の男性では、年収300万円未満層は30代後半以上では5%未満であり、年収に起因する家族形成の壁にはぶつかりにくいようだ。

以上より、現在の労働者の年収は、学歴よりも、正規雇用者か非正規雇用者かという雇用形態の違いの影響の方が大きく、その状況は男性で顕著である。つまり、近年の日本社会では、学歴よりも、学校卒業時の就職環境に恵まれるか否かが、将来の経済状況や家族形成の可能性に大きな影響を与える。ひと昔前は、大学を卒業すれば、安定した仕事に就きやすかったのかもしれないが、長らく続く景気低迷により新卒時の労働環境に恵まれない世代では、大学を卒業しても必ずしも安定した仕事に就けるわけではない。ただ、本稿では触れていないが、少子化による大学全入時代では大学卒業者の質の問題も見る必要があるだろう。

大学卒業者の質の問題は別の議論として、将来を担う世代における学校卒業時の労働環境に起因する不公平感は是正されるべきだ。第三次安倍内閣では「働き方改革」を重点課題として表明している。「同一労働同一賃金」の実現や「最低賃金の引き上げ」などの議論を通じて、若年非正規雇用者の待遇改善が進み、受けてきた教育を十分に活かせるような労働環境を望みたい。

1990年代以降、大学進学率は上昇し、現在、男女とも約半数が大学へ進学するようになっている。同時期に非正規雇用者も増え、現在、若年労働者では大学卒の約2割、大学院修了の約1割が非正規雇用者である。また、それらの多くは不本意な理由で非正規雇用者として働いている。

また、学歴別に平均年収を推計したところ、男女とも年齢階級や雇用形態が同じであれば、年収は高学歴ほど多くなっていた。また、いずれの学歴でも非正規雇用者より正規雇用者の方が年収は多くなっていた。

特に男性で家族形成の壁がある様子がうかがえる年収300万円という区切りに注目すると、男性では、正規雇用者は学歴によらず25~29歳以上で300万円を上回っていたが、非正規雇用者は中学卒や高校卒の全ての年代、高専・短大卒の40~44歳まで、大学・大学院卒の25~29歳までは年収300万円未満であった。非正規雇用者の男性の中で、比較的、年収水準の高い大学・大学院卒では、30~34歳以上で年収300万円、40~44歳以上でおおむね400万円を上回っていたが、同年代の中学卒や高校卒の正規雇用者の男性の年収を下回っていた。女性でも男性ほど顕著ではないが同様の傾向が見られ、正規雇用者では学歴によらず年収300万円を超える層が多いが、非正規雇用者で300万円を超えるのは今回推計した中では大学・大学院卒の55~59歳のみであった。また、非正規雇用者の女性で大学卒・大学院卒の年収は、同年代正規雇用者の女性の中学卒のものは越えるが、高校卒は下回っていた。

また、前述の通り、非正規雇用者の男性では大学・大学院卒で30代以上であれば、平均年収は300万円を超えて比較的家族形成の壁にぶつかりにくいようであったが、実際に年収300万円未満の雇用者人口を推計すると、当該層の約4割が該当しており、決して少なくない層が家族形成の壁にぶつかっている様子がうかがえた。一方、大学・大学院卒の正規雇用者の男性では、年収300万円未満層は30代後半以上では5%未満であり、年収に起因する家族形成の壁にはぶつかりにくいようだ。

以上より、現在の労働者の年収は、学歴よりも、正規雇用者か非正規雇用者かという雇用形態の違いの影響の方が大きく、その状況は男性で顕著である。つまり、近年の日本社会では、学歴よりも、学校卒業時の就職環境に恵まれるか否かが、将来の経済状況や家族形成の可能性に大きな影響を与える。ひと昔前は、大学を卒業すれば、安定した仕事に就きやすかったのかもしれないが、長らく続く景気低迷により新卒時の労働環境に恵まれない世代では、大学を卒業しても必ずしも安定した仕事に就けるわけではない。ただ、本稿では触れていないが、少子化による大学全入時代では大学卒業者の質の問題も見る必要があるだろう。

大学卒業者の質の問題は別の議論として、将来を担う世代における学校卒業時の労働環境に起因する不公平感は是正されるべきだ。第三次安倍内閣では「働き方改革」を重点課題として表明している。「同一労働同一賃金」の実現や「最低賃金の引き上げ」などの議論を通じて、若年非正規雇用者の待遇改善が進み、受けてきた教育を十分に活かせるような労働環境を望みたい。

(2016年08月22日「基礎研レター」)

このレポートの関連カテゴリ

03-3512-1878

経歴

- プロフィール

【職歴】

2001年 株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ入社

2007年 独立行政法人日本学術振興会特別研究員(統計科学)採用

2010年 ニッセイ基礎研究所 生活研究部門

2021年7月より現職

・内閣府「統計委員会」専門委員(2013年~2015年)

・総務省「速報性のある包括的な消費関連指標の在り方に関する研究会」委員(2016~2017年)

・東京都「東京都監理団体経営目標評価制度に係る評価委員会」委員(2017年~2021年)

・東京都「東京都立図書館協議会」委員(2019年~2023年)

・総務省「統計委員会」臨時委員(2019年~2023年)

・経済産業省「産業構造審議会」臨時委員(2022年~)

・総務省「統計委員会」委員(2023年~)

【加入団体等】

日本マーケティング・サイエンス学会、日本消費者行動研究学会、

生命保険経営学会、日本行動計量学会、Psychometric Society

久我 尚子のレポート

| 日付 | タイトル | 執筆者 | 媒体 |

|---|---|---|---|

| 2025/10/23 | パワーカップルと小学校受験-データで読み解く暮らしの風景 | 久我 尚子 | 研究員の眼 |

| 2025/10/21 | インバウンド消費の動向(2025年7-9月期)-量から質へ、消費構造の転換期 | 久我 尚子 | 基礎研レポート |

| 2025/10/20 | 家計消費の動向(単身世帯:~2025年8月)-外食抑制と娯楽維持、単身世帯でも「メリハリ消費」の傾向 | 久我 尚子 | 基礎研レポート |

| 2025/10/10 | 若者消費の現在地(4)推し活が映し出す、複層的な消費の姿~データで読み解く20代の消費行動 | 久我 尚子 | 基礎研レポート |

新着記事

-

2025年10月24日

米連邦政府閉鎖と代替指標の動向-代替指標は労働市場減速とインフレ継続を示唆、FRBは政府統計を欠く中で難しい判断を迫られる -

2025年10月24日

企業年金の改定についての技術的なアドバイス(欧州)-EIOPAから欧州委員会への回答 -

2025年10月24日

消費者物価(全国25年9月)-コアCPI上昇率は拡大したが、先行きは鈍化へ -

2025年10月24日

保険業界が注目する“やせ薬”?-GLP-1は死亡率改善効果をもたらすのか -

2025年10月23日

御社のブランドは澄んでますか?-ブランド透明性が生みだす信頼とサステナビリティ開示のあり方(1)

レポート紹介

-

研究領域

-

経済

-

金融・為替

-

資産運用・資産形成

-

年金

-

社会保障制度

-

保険

-

不動産

-

経営・ビジネス

-

暮らし

-

ジェロントロジー(高齢社会総合研究)

-

医療・介護・健康・ヘルスケア

-

政策提言

-

-

注目テーマ・キーワード

-

統計・指標・重要イベント

-

媒体

- アクセスランキング

お知らせ

-

2025年07月01日

News Release

-

2025年06月06日

News Release

-

2025年04月02日

News Release

【学歴別に見た若年労働者の雇用形態と年収~年収差を生むのは「学歴」か「雇用形態(正規・非正規)」か】【シンクタンク】ニッセイ基礎研究所は、保険・年金・社会保障、経済・金融・不動産、暮らし・高齢社会、経営・ビジネスなどの各専門領域の研究員を抱え、様々な情報提供を行っています。

学歴別に見た若年労働者の雇用形態と年収~年収差を生むのは「学歴」か「雇用形態(正規・非正規)」かのレポート Topへ

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!