- シンクタンクならニッセイ基礎研究所 >

- 不動産 >

- 都市計画 >

- 心地よい地域社会は、“共感”から生まれる-まちづくりをもっと楽しくする新案「共感コミュニティ」とは

心地よい地域社会は、“共感”から生まれる-まちづくりをもっと楽しくする新案「共感コミュニティ」とは

基礎研REPORT(冊子版) 2016年6月号

社会研究部 都市政策調査室長・ジェロントロジー推進室兼任 塩澤 誠一郎

文字サイズ

- 小

- 中

- 大

1――はじめに

共感コミュニティの成り立ちには、現代の地域社会に不可欠な要素が内包されており、様々な共感コミュニティが生まれることは、地域社会にとって有益だと考える。

2――多摩地域の共感コミュニティ

「国立本店」(国立市)は、本とまちをテーマにしたコミュニティスペースである。週5日概ね午後1時から6時まで開店しており、誰でも入店することができる。運営するのは、「ほんとまち編集室」という35人からなるグループで、メンバーが一人ずつ概ね月1回必ず店番をする。

コミュニティスペースの使い方は店番に委ねられているが、好き勝手なことをしていいわけではなく、店番として、入店した人とのコミュニケーションが求められている。

店内には「ほんの団地」と呼ばれる本棚があり、希望するメンバーは40室ある本棚の一つに入居できる。「ほんの団地」は、本を通じたコミュニケーションの場として備えてあるもので、定期的にテーマを決めて、入居者各自が、入店した人に見てもらいたい本を並べている。手に取った本を通じて、入店した人同士の交流が生まれることを期待している。

本とまちをテーマに人々がつながる仕組みを用意しているのだ。

家賃や光熱費など、運営に掛かる経費は、メンバーの参加費で賄われており、参加費は一人月4,000円である。毎年メンバーを新規に募集しており、現在は4期目だ。第4期メンバーの募集には28人の新規応募があったという。月々数千円を支払ってまで、月1回店番を行おうとする人が、毎年それだけいるのである。

「ほんとまち編集室」の活動には、店番以外に、本の出版、フリーペーパーの発行などがある。メンバーは自分の興味・関心に応じて、これらの企画を提案し、企画に応じてメンバーから関心のある参加者を募る。

メンバーの中にライターや編集、デザイナーを仕事としている人がいることから本を制作できる環境が整っており、それらの完成度は非常に高い。

このように「ほんとまち編集室」は、基本的に「本とまち」に少しでもかかわりがあることであれば、メンバーがしたいことを全面的に受け入れている。そして、様々な背景を持ったメンバーがかかわって企画を煮詰めていき、メンバーの専門的スキルでしっかりとしたアウトプットを作りだしている。

つまり「ほんとまち編集室」には、メンバー個々の興味・関心を受け止め、実行するゆるやかな関係があるのだ。

3――共感コミュニティを育む意義

以上のような共感コミュニティが増えていくことは、次の理由から地域社会によい効果をもたらすと考える。

(1)分かち合いの関係が心地よい地域社会をもたらす

共感コミュニティの参加者は、人とのつながりに価値を見出し、外に開かれた活動によって、同様の人を引き付ける力を持っている。

共感を基につながることは、自分の好きなことが人のためにもなる、人のためにすることが自分のためにもなるという、分かち合いの関係をつくることと考えられる。これがなくても普通に生活できるが、あれば心地よいものだ。共感コミュニティが増えることは、分かち合いの関係を生みだし、暮らしていて心地よい地域社会をもたらすと言えよう。

(2)つぶやきを受け止め合う関係が、地域課題を共有しやすい環境を育む

共感コミュニティには、誰かのつぶやきを受け止め合う関係がある。こんなことができたらいいなという一人のつぶやきを周りの人が受け止め、どうしたらいいかと一緒に語り合い、プロジェクト化して実行する。

こんなこととは、個人的な興味・関心事で、行政が期待する課題解決型の活動ではない。しかし、課題解決型の活動も、日頃から個人的な興味・関心事で発せられるつぶやきを受け止め合う関係がなければ始まることは難しい。

なぜなら、課題解決型の活動が始まるためには、地域課題を住民同士で共有することが必要であり、地域課題を共有するためには、共有しやすい関係がないと難しいからだ。

こうしたつぶやきを受け止め合う関係は今、地域社会に最も求められていることであり、それがあることは地域社会を運営していく上で重要なことではないだろうか。

つぶやきを受け止め合う関係を備えた共感コミュニティが地域社会に増えることは、地域課題を共有しやすい環境を育むことにつながるのである。

(3)地域への眼差しが地域の価値を高めることに貢献する

共感コミュニティの参加者は、自分が暮らす地域に関心がある人が多い。地域の魅力を掘り下げる視点、それを形にするスキルを持った人が、地域に眼を向け、地域の素材を抽出し、それを編集することで地域の魅力を普段と違った角度から浮かび上がらせている。

地域の素材を使って楽しみ、それを受け止める人とも楽しみを共有し、地域への共感の輪を広げようとしている。

共感コミュニティが増えることは、このような地域への眼差しによって、地域の素材を活用し、地域の価値を高めることに大きく貢献するだろう。

2|地域社会で共感コミュニティを育むことへの期待

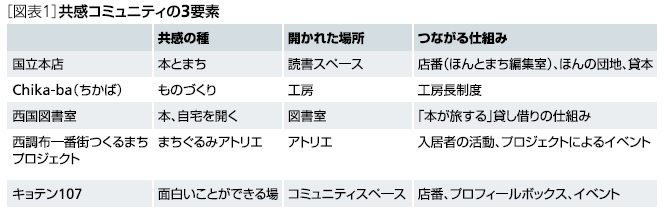

筆者は、地域社会がより一層共感コミュニティに眼を向けるとともに、共感によるつながりが生まれやすい状況を意識的に用意すべきではないかと考えている。例えば、共感コミュニティの成立に欠かせない3つの要素を導入することである。

同時に行政も、共感コミュニティへのかかわり方や、共感コミュニティを育むための公共施設のあり方などについて検討していく必要があるだろう。

4――おわりに

今後さらに共感コミュニティを育む具体方策まで掘り下げていきたい。

(2016年06月07日「基礎研マンスリー」)

03-3512-1814

- 【職歴】

1994年 (株)住宅・都市問題研究所入社

2004年 ニッセイ基礎研究所

2020年より現職

・技術士(建設部門、都市及び地方計画)

【加入団体等】

・我孫子市都市計画審議会委員

・日本建築学会

・日本都市計画学会

塩澤 誠一郎のレポート

| 日付 | タイトル | 執筆者 | 媒体 |

|---|---|---|---|

| 2025/07/08 | 住宅を社会的資産に-ストック型社会における住宅のあり方 | 塩澤 誠一郎 | 基礎研マンスリー |

| 2025/06/25 | 住宅を社会的資産に~ストック型社会における住宅のあり方~ | 塩澤 誠一郎 | 研究員の眼 |

| 2025/04/09 | 「計画修繕」は、安定的な入居確保に必須の経営手法~民間賃貸住宅における計画修繕の普及に向けて~ | 塩澤 誠一郎 | 基礎研レポート |

| 2024/08/13 | 空き家の管理、どうする?~空き家の管理を委託する際、意識すべき3つのこと~ | 塩澤 誠一郎 | 研究員の眼 |

新着記事

-

2025年10月14日

中国の貿易統計(25年9月)~輸出、輸入とも加速。対米輸出は減少が続く -

2025年10月14日

ロシアの物価状況(25年9月)-低下が続くが、足もとインフレ圧力の強まりも -

2025年10月14日

今週のレポート・コラムまとめ【10/7-10/10発行分】 -

2025年10月10日

企業物価指数2025年9月~国内企業物価の上昇率は前年比2.7%、先行きは鈍化予想~ -

2025年10月10日

中期経済見通し(2025~2035年度)

レポート紹介

-

研究領域

-

経済

-

金融・為替

-

資産運用・資産形成

-

年金

-

社会保障制度

-

保険

-

不動産

-

経営・ビジネス

-

暮らし

-

ジェロントロジー(高齢社会総合研究)

-

医療・介護・健康・ヘルスケア

-

政策提言

-

-

注目テーマ・キーワード

-

統計・指標・重要イベント

-

媒体

- アクセスランキング

お知らせ

-

2025年07月01日

News Release

-

2025年06月06日

News Release

-

2025年04月02日

News Release

【心地よい地域社会は、“共感”から生まれる-まちづくりをもっと楽しくする新案「共感コミュニティ」とは】【シンクタンク】ニッセイ基礎研究所は、保険・年金・社会保障、経済・金融・不動産、暮らし・高齢社会、経営・ビジネスなどの各専門領域の研究員を抱え、様々な情報提供を行っています。

心地よい地域社会は、“共感”から生まれる-まちづくりをもっと楽しくする新案「共感コミュニティ」とはのレポート Topへ

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!