- シンクタンクならニッセイ基礎研究所 >

- 社会保障制度 >

- 医療保険制度 >

- 医療の国際数量比較-日本の医療は世界一か?

医療の国際数量比較-日本の医療は世界一か?

基礎研REPORT(冊子版) 2016年4月号

保険研究部 主席研究員 兼 気候変動リサーチセンター チーフ気候変動アナリスト 兼 ヘルスケアリサーチセンター 主席研究員 篠原 拓也

文字サイズ

- 小

- 中

- 大

1――はじめに

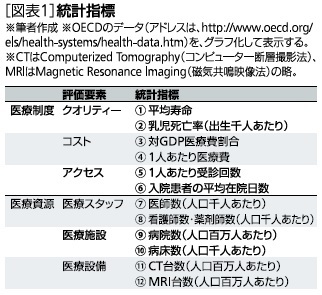

一般に、医療制度を評価する場合、クオリティー、コスト、アクセス、の3つの評価要素があると言われる。また、各要素を支える基盤となる医療資源は、医療スタッフ、医療施設、医療設備に分けて見ることができる。

なお、本稿は、各国の医療制度を詳細に分析することは、目的とはしない。医療の比較を通じて、日本の制度の特徴を、見ることを主眼に置く。

2――12種類の医療データで比較

3――医療制度の比較

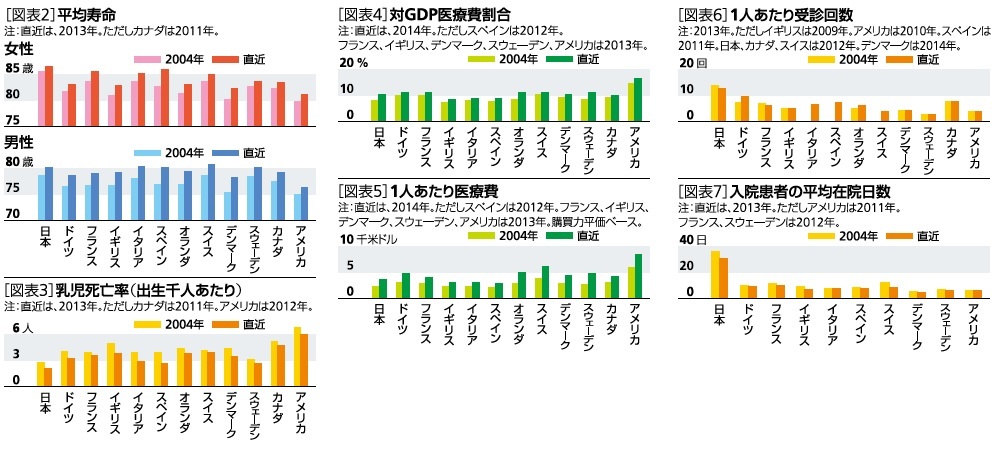

まず平均寿命を見てみよう。日本は女性で世界トップとなっている。男性でもトップ層に位置する。ヨーロッパ主要国では、女性はスペイン、男性はスイスの平均寿命が長い。アメリカの平均寿命は、相対的に短い。

次に、乳児死亡率を比較する。日本は、低い水準にある。ヨーロッパ主要国では、スペインやスウェーデンが低い。アメリカは、相対的に高い。

2|日本の医療費は、高齢化に伴って、主要国の中位程度まで増加

まず、国内総生産(GDP)に対する医療費の割合を見てみる。2004年には、日本の医療費割合は低かったが、直近では主要国の中位程度まで増加している。アメリカは、医療費の割合が高い。これは、市場主義に基づく医療費の制御が、うまく機能していないことを表している。ドイツやフランスも医療費の割合が高く、その増大に悩まされてきた。逆に、イギリス、イタリア、スペインは、低い。イギリスは、伝統的に、医療に大きなコストをかけてこなかった。しかし、その結果、患者が専門医に受診するまでに数ヵ月間も待たされる、医療の待機問題を生んでいる。

次に、1人あたり医療費を見てみよう。ここでも、アメリカの突出ぶりが目に付く。2004年には、日本は低かったが、直近ではイギリス、イタリアを上回り、フランスに迫っている。オランダ、スイス、スウェーデンでは、大きな伸びを見せている。これらの国では、日本と同様、高齢化に伴う医療費の増加が進んでいることがうかがえる。

3|日本は、医療機関への受診が容易で、利用頻度が高い

続いて、1人あたり受診回数を見てみる。日本の受診回数は、主要国の中で最も多い。一方、ドイツは、受診回数が大きく増加している。これは、旧東ドイツ地域の医師不足を補うために、看護師や医療助手を患者の自宅に派遣する事業の推進など、都市・地方間の医療供給格差の是正に努めた結果によるものと考えられる。なお、アメリカの受診回数は、日本の3分の1程度と少ない。

最後に、入院患者の平均在院日数を見てみよう。主要国が数日であるのに対して、日本は30日以上と突出している。イギリス、デンマーク、スウェーデンでは、外来手術患者の早期回復を促すための取り組みの導入により、手術後の在院日数の短縮が図られている。在院日数の長さは、医療費の多寡に直結するため、その短縮に向けた検討や、取り組みが各国で進められている。

4――医療資源の比較

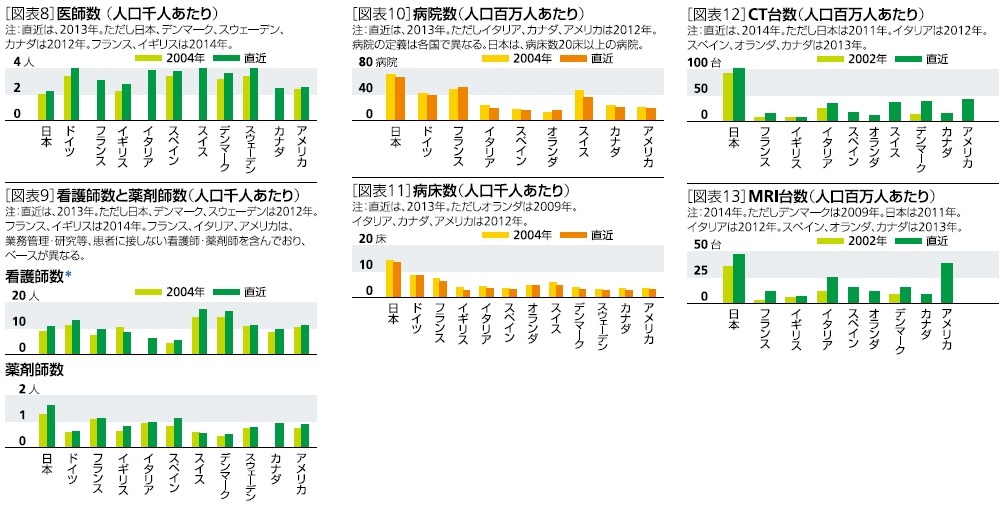

続いて、医師数を比較してみる。プライマリ・ケアの制度があるものの、その運用が緩やかなドイツやスウェーデン等では、医師数が多い。一方、日本は、主要国の中では医師数が少ない。

次に、看護師数を見てみよう。スイスやデンマークが多い。これは、医療の一部を看護師に担わせるべく、その養成に取り組んだ結果と見られる。日本は、主要国の中位に位置している。

一方、薬剤師数は、日本が多い。スイスやデンマークでは少なく、看護師数とは対照的となっている。日本では、薬剤師の調剤が、医療において重要な役割を果たしている様子がうかがえる。

2|日本は、病院数や病床数が、他国よりも充実

続いて、病院数を見てみよう。ここでは、日本が他国を圧倒している。ドイツやフランスは、地方の医療の充実を進めた結果、比較的、病院数が多い。一方、アメリカやカナダは、少ない。

次に、病床数を見てみる。日本は、突出して多い。多くの国で、病床数を削減して、医療費の抑制を図っている。日本は、医療施設の整備を進めて、医療を充実させてきたと言える。

3|日本のCTやMRIなどの設備の充実ぶりは、他国を圧倒

続いて、高度医療機器であるCTの配備数を見てみよう。日本は、他国を圧倒している。各国とも配備の充実により、医療の質を向上させる途上にある。

最後に、MRIの配備数を見てみよう。ここでも、日本の配備は、他国より進んでいる。イタリアやデンマークでは、配備数が大きく伸びている。アメリカは、日本についで、配備数が多い。

5――おわりに(私見)

・これまで日本は、低い医療費で、質の高い医療に、容易にアクセス可能な制度を確立してきた。

・その制度は、医師数を増やす代わりに、医療施設や設備を充実させることで構築してきた。

・しかし、現在、コスト面で、日本の優位性は徐々に薄れつつある。

・今後、世界一高齢化が進む日本では、医療の更なる効率化を図ることが不可欠、と考えられる。

なお、本来、医療の国際比較は、統計とともに、これまでの制度の歴史や、今後の制度変更の見通し等を、あわせよむ必要がある。引き続き、国際比較を行い、医療制度のあり方について、議論を重ねることが必要と考えられる。

(2016年04月07日「基礎研マンスリー」)

保険研究部 主席研究員 兼 気候変動リサーチセンター チーフ気候変動アナリスト 兼 ヘルスケアリサーチセンター 主席研究員

篠原 拓也 (しのはら たくや)

研究・専門分野

保険商品・計理、共済計理人・コンサルティング業務

03-3512-1823

- 【職歴】

1992年 日本生命保険相互会社入社

2014年 ニッセイ基礎研究所へ

【加入団体等】

・日本アクチュアリー会 正会員

篠原 拓也のレポート

| 日付 | タイトル | 執筆者 | 媒体 |

|---|---|---|---|

| 2025/05/27 | 気候指数 2024年データへの更新-日本の気候の極端さは1971年以降の最高水準を大幅に更新 | 篠原 拓也 | 基礎研レポート |

| 2025/05/20 | 「次元の呪い」への対処-モデルの精度を上げるにはどうしたらよいか? | 篠原 拓也 | 研究員の眼 |

| 2025/05/13 | チェス盤を用いた伝心-愛情と計算力があれば心は通じる? | 篠原 拓也 | 研究員の眼 |

| 2025/05/09 | 国民負担率 24年度45.8%の見込み-高齢化を背景に、欧州諸国との差は徐々に縮小 | 篠原 拓也 | 基礎研マンスリー |

新着記事

-

2025年11月04日

今週のレポート・コラムまとめ【10/28-10/31発行分】 -

2025年10月31日

交流を広げるだけでは届かない-関係人口・二地域居住に求められる「心の安全・安心」と今後の道筋 -

2025年10月31日

ECB政策理事会-3会合連続となる全会一致の据え置き決定 -

2025年10月31日

2025年7-9月期の実質GDP~前期比▲0.7%(年率▲2.7%)を予測~ -

2025年10月31日

保険型投資商品の特徴を理解すること(欧州)-欧州保険協会の解説文書

お知らせ

-

2025年07月01日

News Release

-

2025年06月06日

News Release

-

2025年04月02日

News Release

【医療の国際数量比較-日本の医療は世界一か?】【シンクタンク】ニッセイ基礎研究所は、保険・年金・社会保障、経済・金融・不動産、暮らし・高齢社会、経営・ビジネスなどの各専門領域の研究員を抱え、様々な情報提供を行っています。

医療の国際数量比較-日本の医療は世界一か?のレポート Topへ

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!