- シンクタンクならニッセイ基礎研究所 >

- 経営・ビジネス >

- 企業経営・産業政策 >

- ものづくりコミュニティの場として発展するファブラボ(FabLab)

文字サイズ

- 小

- 中

- 大

1990年代までの「ものづくり=製造業」は、大手メーカー(大企業)を中心とした産業界によって担われ、個人(市民)は産業界により開発・製造された大量生産品を受け入れ、それをそのまま使用・消費してきた。すなわち、90年代までの製造業では、生産者(作り手)と消費者(使い手)が明確に分断されてきたのである。

しかし、2000年代に入り、作り手と使い手の分断を解消すべく両者間の距離を縮めようとする画期的な動きが一部の消費者の間で出てきている。すなわち、消費者が自分のニーズを満たすために自らのアイデアでものづくりを行い、その成果を世の中に広く情報発信する動きであり、「ユーザー・イノベーション」と呼ばれる。このような動きをけん引する背景として、消費者ニーズの多様化により、大企業主導による大量生産品では充足しきれないニーズが増加していること、3D(3次元)プリンターなどデジタル工作機械が、特許切れや技術進化などによって低価格化し、個人にとって入手可能な身近なものになりつつあること、SNSや動画サイトの普及により個人が広く情報発信を行うことが容易になったこと等、が挙げられる。

未来学者のアルビン・トフラー(Alvin Toffler)氏は、1980年に発表した著書『第三の波』の中で、自らの満足を得るために無償(市場外)で生産活動を行う消費者を「プロシューマー(Prosumer:生産消費者)」と呼び、その台頭を予言したが、2000年代に入り、その予言が現実のものとなりつつあるのだ。

「ユーザーイノベーション」や「プロシューマー」の出現に呼応して、デジタル工作機械を備えた市民工房やコワーキングスペースなど、個人のものづくりができるコミュニティスペースが世界各地で設けられてきている。本稿では、実験的な市民工房と言われ、そのネットワークが世界的に拡大している「ファブラボ(FabLab)」を取り上げ、その概要や特徴、現状と今後の可能性などについて考えてみたい。

■目次

1――はじめに

2――ファブラボ(FabLab)とは

1|ものづくりを市民に解放するオープンな世界的ネットワーク

2|ファブラボの4つの要件

3――ファブラボの運営形態

1|多様な運営形態

2|財源構造

4――リアルとバーチャルを融合したネットワーク

1|DIY(自分で作る)からDIWO(みんなで創る)への進化を志向

2|世界中のファブラボを橋渡しする国際的ネットワーク

3|リアルな場とバーチャルな場を最適融合したネットワーク構造

5――ファブラボとメイカームーブメントの共通点

1|1番目の共通点はバーチャルとリアルの両面をうまく活用したネットワーク構造

2|2番目の共通点は大企業との接点の拡大可能性

6――海外の政府・自治体によるファブラボの先進的な政策展開事例

1|米国:科学技術人材育成政策への展開

2|バルセロナ市:都市政策への展開

7――むすびにかえて~ファブラボの今後の可能性

1|ファブラボの理念と両立する営利活動の重要性

2|ファブラボの今後の発展に欠かせないビジネスとの接点

3|ファブラボの取組を国家や都市の国際競争力の向上に活かす

1――はじめに

しかし、2000年代に入り、作り手と使い手の分断を解消すべく両者間の距離を縮めようとする画期的な動きが一部の消費者の間で出てきている。すなわち、消費者が自分のニーズを満たすために自らのアイデアでものづくりを行い、その成果を世の中に広く情報発信する動きであり、「ユーザー・イノベーション」と呼ばれる。

このような動きをけん引する背景として、消費者ニーズの多様化により、大企業主導による大量生産品では充足しきれないニーズが増加していること、3D(3次元)プリンターなどデジタル工作機械が、特許切れや技術進化などによって低価格化し、個人にとって入手可能な身近なものになりつつあること、SNSや動画サイトの普及により個人が広く情報発信を行うことが容易になったこと等、が挙げられる。

未来学者のアルビン・トフラー(Alvin Toffler)氏は、1980年に発表した著書『第三の波』の中で、自らの満足を得るために無償(市場外)で生産活動を行う消費者を「プロシューマー(Prosumer:生産消費者)」と呼び、その台頭を予言したが、2000年代に入り、その予言が現実のものとなりつつあるのだ。

「ユーザーイノベーション」や「プロシューマー」の出現に呼応して、デジタル工作機械を備えた市民工房やコワーキングスペースなど、個人のものづくりができるコミュニティスペースが世界各地で設けられてきている。本稿では、実験的な市民工房と言われ、そのネットワークが世界的に拡大している「ファブラボ(FabLab)」を取り上げ、その概要や特徴、現状と今後の可能性などについて考えてみたい。

2――ファブラボ(FabLab)とは

ファブラボとは、3Dプリンターやカッティングマシンなどデジタルからアナログまでの多様な工作機械を備えた、誰もが使えるオープンな実験的市民制作工房の世界的ネットワークである。地域コミュニティに根差した市民のものづくりのためのローカルな各工房施設と、その集合体である国際的なネットワーク全体の両方を指している。「Fab」には「Fabrication:ものづくり」と「Fabulous:愉快な、素晴らしい」という2つの意味が込められている。

大企業による大量生産やマーケットの論理に制約されていたものづくりを市民(消費者)に解放し、個人による自由なものづくりの可能性を拡げ、「自分たちの使うものを、使う人自身がつくる文化」を醸成し、市民一人一人が試行錯誤しながら自ら欲しいものを作り出せるようになる社会を目標に掲げている。人々に多様な工作機械の利用機会を提供することで、作り手と使い手の分断の解消を目指しているのである。

インターネットの普及によって、誰もが自由に情報発信することができるようになったように、ファブラボが各地に普及することで、誰もが自由にものづくりができるようになることが期待されている。また、デジタル工作機械は急速に低価格化しており、いずれは3Dプリンターやカッティングマシンがパソコンと同じように、一家に1台普及する時代がやってくると考えられている。

こうしたファブラボの概念を提唱したのは、マサチューセッツ工科大学ビット・アンド・アトムズ・センター(MIT's Center for Bits and Atoms)所長のニール・ガーシェンフェルド(Neil Gershenfeld)教授であり、「ファブラボの父」と呼ばれる。同教授は2002年にボストンのスラム街に世界で初めてのファブラボを設置した。その後、先進国・開発途上国を問わず、ガーシェンフェルド教授の考え方に共鳴した人々による草の根的な活動が活発化し、その拠点数はこれまでに世界84か国635か所に急拡大している1。我が国では、2011年に東アジア初のファブラボが鎌倉と筑波に開設され、これまでに15か所に設立されている。

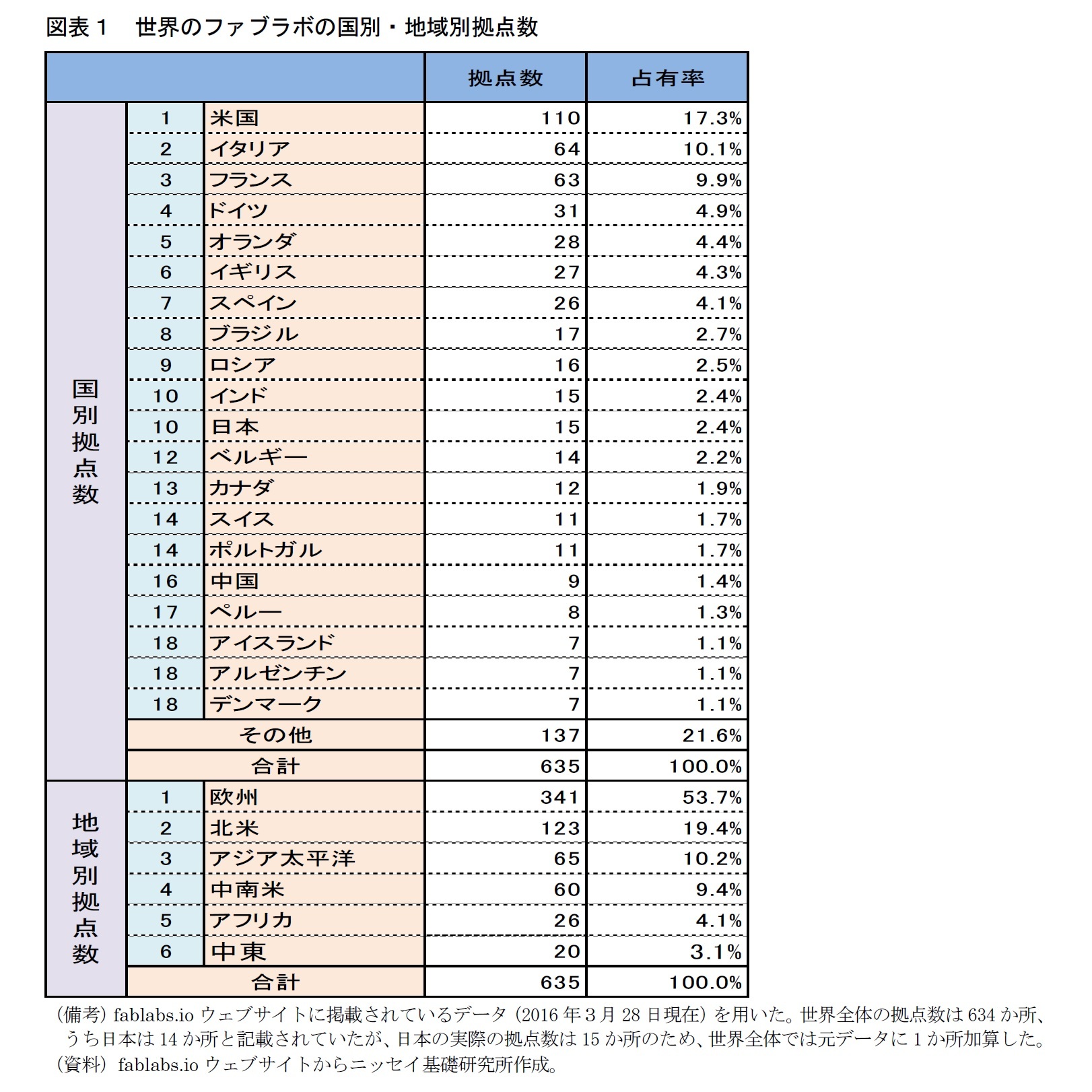

国別の拠点数を見ると、ファブラボ発祥の地である米国が110か所と最も多く、世界全体の17%を占めている(図表1)。次いでイタリアが64か所、フランスが63か所と続き、各々10%を占めている。上位3か国の拠点数が突出して多くなっており、我が国は15か所とインドと並んで10番目に位置するが、世界全体の2%を占めるにすぎない。

地域別の拠点数を見ると、欧州が341か所と圧倒的に多く、世界全体の54%を占めており、次いで北米が123か所と19%を占め、欧米の2地域で全体の73%を占めるに至っている(図表1)。日本を含むアジア太平洋と中南米は、ほぼ全体の1割を占めている。ファブラボは、世界の幅広い地域に立地しているものの、現状では欧米を中心とした先進国地域により集中して立地していることがうかがえる。

1 fablabs.ioウェブサイトに掲載されているデータ(2016年3月28日現在)を用いた。世界全体の拠点数は634か所、うち日本は14か所と記載されていたが、日本の実際の拠点数は15か所のため、世界全体では元データに1か所加算した。

(2016年03月31日「基礎研レポート」)

このレポートの関連カテゴリ

社会研究部 上席研究員

百嶋 徹 (ひゃくしま とおる)

研究・専門分野

企業経営、産業競争力、イノベーション、企業不動産(CRE)・オフィス戦略、AI・IOT・自動運転、スマートシティ、CSR・ESG経営

03-3512-1797

- 【職歴】

1985年 株式会社野村総合研究所入社

1995年 野村アセットマネジメント株式会社出向

1998年 ニッセイ基礎研究所入社 産業調査部

2001年 社会研究部門

2013年7月より現職

・明治大学経営学部 特別招聘教授(2014年度~2016年度)

【加入団体等】

・日本証券アナリスト協会 検定会員

・(財)産業研究所・企業経営研究会委員(2007年)

・麗澤大学企業倫理研究センター・企業不動産研究会委員(2007年)

・国土交通省・合理的なCRE戦略の推進に関する研究会(CRE研究会) ワーキンググループ委員(2007年)

・公益社団法人日本ファシリティマネジメント協会CREマネジメント研究部会委員(2013年~)

【受賞】

・日経金融新聞(現・日経ヴェリタス)及びInstitutional Investor誌 アナリストランキング 素材産業部門 第1位

(1994年発表)

・第1回 日本ファシリティマネジメント大賞 奨励賞受賞(単行本『CRE(企業不動産)戦略と企業経営』)

百嶋 徹のレポート

| 日付 | タイトル | 執筆者 | 媒体 |

|---|---|---|---|

| 2025/04/03 | 企業不動産(CRE)は社会的価値創出のプラットフォームに-「外部不経済」の除去と「外部経済効果」の創出 | 百嶋 徹 | 研究員の眼 |

| 2025/03/31 | 「社会的ミッション起点の真のCSR経営」の再提唱-企業の目的は利益追求にあらず、社会的価値創出にあり | 百嶋 徹 | 基礎研レポート |

| 2025/01/22 | 社会的インパクトをもたらすスマートシティ-CRE(企業不動産)を有効活用したグリーンフィールド型開発に期待 | 百嶋 徹 | 基礎研レポート |

| 2024/10/08 | EVと再エネの失速から学ぶべきこと-脱炭素へのトランジション(移行)と多様な選択肢の重要性 | 百嶋 徹 | 基礎研マンスリー |

新着記事

-

2025年10月28日

地域医療連携推進法人の現状と今後を考える-「連携以上、統合未満」で協力する形態、その将来像は? -

2025年10月28日

東宝の自己株式取得-公開買付による取得 -

2025年10月28日

今週のレポート・コラムまとめ【10/21-10/27発行分】 -

2025年10月27日

大学卒女性の働き方別生涯賃金の推計(令和6年調査より)-正社員で2人出産・育休・時短で2億円超 -

2025年10月27日

秋の夜長に市民と経済の主食を考える-農業と電力はこれからも日本の食欲を満たせるのか

レポート紹介

-

研究領域

-

経済

-

金融・為替

-

資産運用・資産形成

-

年金

-

社会保障制度

-

保険

-

不動産

-

経営・ビジネス

-

暮らし

-

ジェロントロジー(高齢社会総合研究)

-

医療・介護・健康・ヘルスケア

-

政策提言

-

-

注目テーマ・キーワード

-

統計・指標・重要イベント

-

媒体

- アクセスランキング

お知らせ

-

2025年07月01日

News Release

-

2025年06月06日

News Release

-

2025年04月02日

News Release

【ものづくりコミュニティの場として発展するファブラボ(FabLab)】【シンクタンク】ニッセイ基礎研究所は、保険・年金・社会保障、経済・金融・不動産、暮らし・高齢社会、経営・ビジネスなどの各専門領域の研究員を抱え、様々な情報提供を行っています。

ものづくりコミュニティの場として発展するファブラボ(FabLab)のレポート Topへ

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!