- シンクタンクならニッセイ基礎研究所 >

- 不動産 >

- 都市計画 >

- まちづくりレポート|多摩に広がる共感コミュニティ

2016年03月31日

文字サイズ

- 小

- 中

- 大

(2)Chika-ba(ちかば)

「Chika-ba」(ちかば)は、JR南武線谷保駅北口から徒歩2分程の距離の建物地下に、2014年7月オープンした(国立市富士見台)。運営するのは、西川義信(にしかわ よしのぶ)さんと小野円(おの まどか)さんで、二人は異なる団体を主宰しており、約52m2の工房スペースとキッチンをシェアしている。

「Chika-ba」(ちかば)は、JR南武線谷保駅北口から徒歩2分程の距離の建物地下に、2014年7月オープンした(国立市富士見台)。運営するのは、西川義信(にしかわ よしのぶ)さんと小野円(おの まどか)さんで、二人は異なる団体を主宰しており、約52m2の工房スペースとキッチンをシェアしている。西川さんは、「アトムガレージ」という、工房に備え付けた道具を使用して、ものづくりをしたい人が集うものづくりコミュニティを運営しており、小野さんは、「おへそキッチン」4という、ジャムやピクルスの製造、販売を主体とする個人事業を営んでいる。

「アトムガレージ」は、入会金1万円、月会費5,000円を支払うことで、誰でも利用することができる工房である。ただし、会員が工房を利用する際は、単なる利用者ではなく、その日の工房を取り仕切る「工房長」になることが決められている。

工房長は、ものづくりに関心がある人誰もが参加できるよう、SNSを通じて工房の開室を告知し、体験利用者に機械の操作方法を教えたり、ものづくりの相談に来た人の相談に応じたり、見学に訪れた人などの応対をすることになっている。

つまり、「アトムガレージ」にとって会員はお客さんではなく工房を運営する当事者であり、工房は、一人で黙々とものづくりを行う場ではないのだ。この点が、単に場所や道具を貸し出すものづくりの場とは異なる。したがって工房を利用しようと集まった会員は自ずと、人とのコミュニケーションやつながりを厭わない人達だという。

西川さんは、「Chika-ba」の工房を「ものことづくりの場」と表現している。ものをつくるスペースであり、そこから「もの」や「こと」が生まれる場だという。「ものを作るには学ぶことが必要で、学ぶのは一人では面白くない。誰かと補い合う方が面白いし、広がりが生まれる。そういう状況を見たかった。そして、それが今の地域社会に必要だと思った」という。

西川さんは、工房開設にあたり、レーザーカッター5を購入して工房に備えた。工房に備えた機器はレーザーカッターのみ。レーザーカッターを備えるには排煙処理をする必要があり、個人で家庭に導入するにはハードルが高いことが理由だ。他の機器や機材は会員が自ら備えたものであり、各自がここにあるといいと思うものを、自分で判断して持ち寄り、会員同士シェアして利用している。機材のメンテナンスも利用する会員が自分で行っているという。基本的に工房の運営は工房長を担う会員同士に任せるという工房長制度を導入することによって、工房長同士が補い合う関係、つまりコミュニティを築いているのである。

西川さんは、「コミュニティ自体が面白い。レーザーカッターという道具はサービスの入り口にしか過ぎない。そこから広がるコミュニティ自体に価値がある」という。

現在、工房長をする会員は10名ほど。ボードゲームの製造、皮革製品の製作、絵本作家、看板・サインの製作など様々だ。自分で作りたいものを作る人も、人から注文を受けて作る人もいる。自分が作ったものを販売するマーケットで作品や製品を販売している会員もいる。

工房長という仕組みは同じだが、工房でものづくりをする目的や、そこで作られる「もの」は会員によって様々だ。様々な人が、ものづくりを一緒に楽しむという関係に惹かれて参加しているのだ。

レーザーカッターなどのデジタル工作機器は、パソコンを使えれば誰でも使用でき、大量生産はできないが、ある程度の数の製品を完成度高く作ることができる。西川さんは、こうした環境を「新しい日曜大工」と話す。「ものをつくることがみんなの手の中にあるようになってきた。これまでは、自分でできる環境がなかったが、今は、ここのような小さな場所でもできる。身近にこのような場所があれば楽しい」と話す。

確かに、「Chika-ba」のようなものづくりコミュニティを育む場所が生活圏毎にあれば、住民の地域社会への関わり方が変わってくるのではないかと、共感コミュニティの持つ可能性を強く感じた。

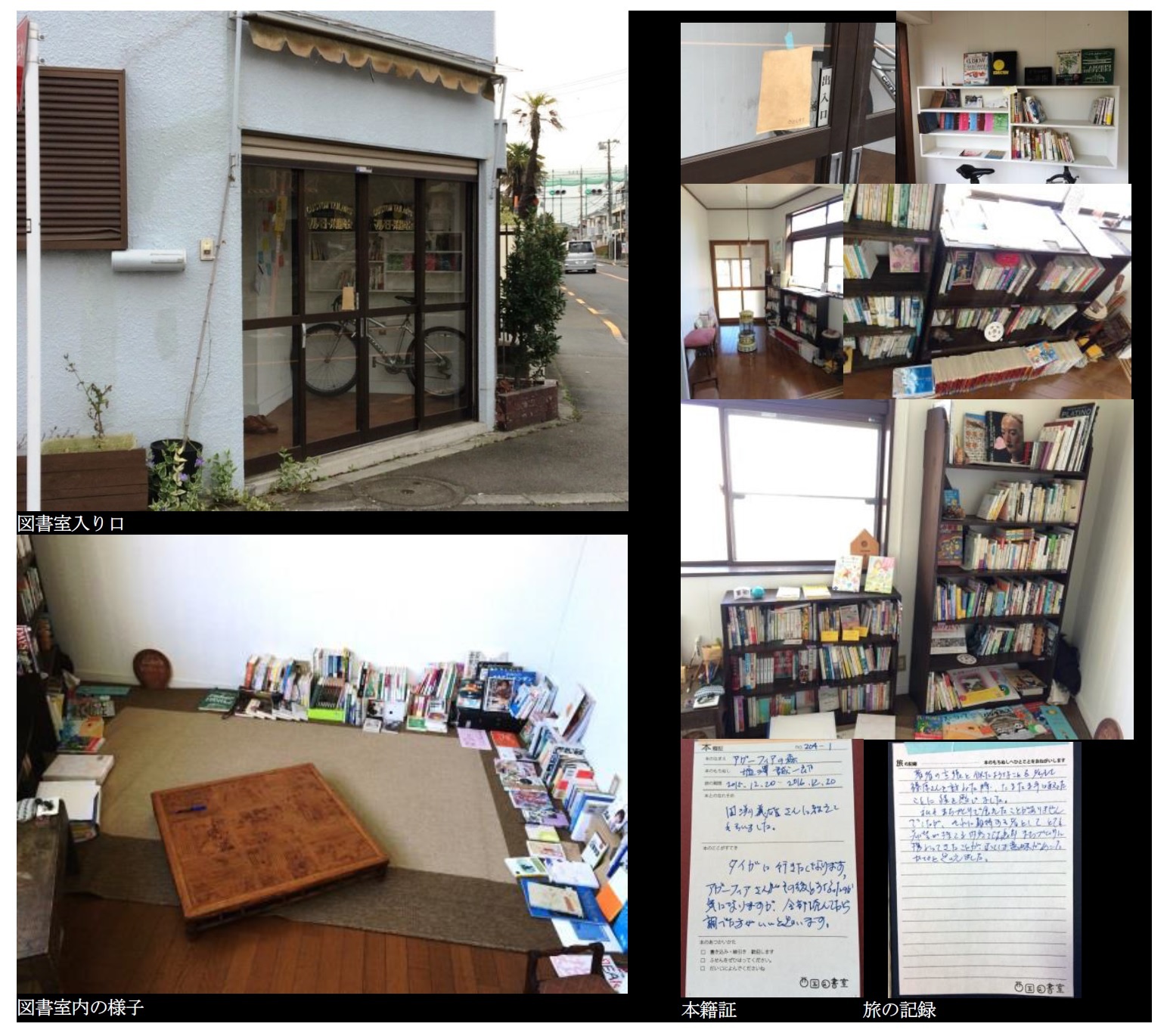

(3)西国図書室

JR中央線西国分寺駅から徒歩9分のところに、「西国図書室」はある(国分寺市日吉町)。運営しているのは篠原靖弘(しのはら やすひろ)さん。夫婦で暮らす自宅の一室を日曜日だけの図書室として開放している。

JR中央線西国分寺駅から徒歩9分のところに、「西国図書室」はある(国分寺市日吉町)。運営しているのは篠原靖弘(しのはら やすひろ)さん。夫婦で暮らす自宅の一室を日曜日だけの図書室として開放している。建物はもともと洋服の仕立屋として利用されていたもので、今も入り口のガラス戸にはその時の店名がそのまま残されている。そこに小さく「西国図書室」と記された紙が貼ってある。開店している印だ。

入り口を入るとたたきの間があり、その奥が図書室で、「こんにちは」と言って扉を開けると、「いらっしゃい」と篠原さんが笑顔で迎えてくれる。先に訪れていた方々も、小さく「こんにちは」と挨拶してくれた。図書室には居心地のいい、心地よい空気が流れている。図書室は、概ね毎週日曜日の午後1時から5時頃までオープンしており、多い日は、10人程がここを訪れる。

まず興味を引かれたのは、自宅を開いて図書室にしていることだ。その理由を篠原さんに伺った。篠原さん夫婦は、ここに暮らす以前はシェアハウスに暮らしており、ワンルームマンションのひとり暮らしにはない共同生活の楽しさ、豊かさを経験した。シェアハウスを出てからの住まい方として、誰かが気軽に家を訪れるような暮らし方が自分たちらしいと考え、ふさわしい賃貸物件を探していたという。そこで出会ったのがこの物件だった。

店舗併用住宅なので、住みながら外に開く暮らし方に適していた。下見した際、自分達の本棚をここに置くイメージから図書室にするアイデアが膨らみ、契約して住み始める頃には図書室にしようと考えていたという。

自宅を図書室にしていることと共に興味深いのは、篠原さんが「本が旅する」と表現する、ユニークな貸し借りの方法だ。西国図書室では、利用者は、自分が図書室に預けた本と同じ数の本を借りることができる。つまり図書室には、篠原さん夫婦の本の他、ここを利用する人の本が置かれている。利用者は、図書室に自分の本を預ける際は、「本籍証」というカードにメッセージを記す。「本籍証」には、本の魅力、お薦めする理由など、預けた人のこの本への思いが綴られている。預ける期間、つまり本が旅する期間は1~3年の間で、預ける人が決められる。

本を借りるときは、本に添付してある「本籍証」に眼を通し、本を返却する際は、「旅の記録」というカードに感想などを記す。借りた人の数だけ「旅の記録」が積み重なっていく。「本籍証」に本への思いを記し、気になる本を手にとって「旅の記録」や「本籍証」から、本の内容や本の所有者、読者に思いを巡らすという、本の貸し借りを通じて、人とのつながりを意識することができる仕組みである。

年会費500円で会員登録し、1冊あたりの貸出料は100円6だが、貸出料は国分寺エリアで流通する地域通貨「ぶんじ」で支払うことができる。筆者は話を伺った際に会員登録した。会員番号は204番。図書室をオープンしたのが2012年2月で、それから4年近くの間200人を超える人が、本を旅させたことになる。

「本が旅する」仕組みは、夫婦だけで考えたのではなく、友人や国分寺で知り合った仲間と一緒に考えた。はじめはそうした仲間のつながりから知られていき、しだいにメディアで取り上げられる機会が増えると、それまで接点のなかった、初めて図書室を訪れる人も多くなったという。

本の貸し借りの中で篠原さんとの会話が生まれ、訪れた人同士、本を通じたちょっとしたコミュニケーションが生じる。そうしたことがなくても、誰かが自分の本を読んでいるかもしれないと想像して、人とのつながりを意識する。自宅を開き、「本が旅する」仕組みによって、本の貸出だけを目的にした場所では成り立たない、ゆるやかなつながりを育む場所が成立している。

篠原さんは、「本を持ち寄って、本を通じて会話ができるのがいい。ここだから起こる会話がある。思いがけず面白い人と出会うことや、全然知らなかった話しを聞くことができる」と、図書室として開いていることの楽しさを話してくれた。

また、「しばらく来なかった近所の方が、久しぶりに来てくれると、実はこうでという話しをしてくれたり、ずうっと来たいと思っていたけどなかなか来られず、3年ぶりに来たという人がいたり、誰かにとって必要な場所になってきている」と感じ、それがうれしいと話す。

篠原さん夫婦の私的な思いで始めたことが、それに共感する人のゆるやかなつながりを生み、誰かにとってなくてはならない場所になりつつある。自分たちにとって必要だから始めたことが、他の人のためになる。西国図書室はそうした関係を育む場所になっているのである。

(2016年03月31日「基礎研レポート」)

03-3512-1814

経歴

- 【職歴】

1994年 (株)住宅・都市問題研究所入社

2004年 ニッセイ基礎研究所

2020年より現職

・技術士(建設部門、都市及び地方計画)

【加入団体等】

・我孫子市都市計画審議会委員

・日本建築学会

・日本都市計画学会

塩澤 誠一郎のレポート

| 日付 | タイトル | 執筆者 | 媒体 |

|---|---|---|---|

| 2025/07/08 | 住宅を社会的資産に-ストック型社会における住宅のあり方 | 塩澤 誠一郎 | 基礎研マンスリー |

| 2025/06/25 | 住宅を社会的資産に~ストック型社会における住宅のあり方~ | 塩澤 誠一郎 | 研究員の眼 |

| 2025/04/09 | 「計画修繕」は、安定的な入居確保に必須の経営手法~民間賃貸住宅における計画修繕の普及に向けて~ | 塩澤 誠一郎 | 基礎研レポート |

| 2024/08/13 | 空き家の管理、どうする?~空き家の管理を委託する際、意識すべき3つのこと~ | 塩澤 誠一郎 | 研究員の眼 |

新着記事

-

2025年10月22日

貿易統計25年9月-米国向け自動車輸出が数量ベースで一段と落ち込む。7-9月期の外需寄与度は前期比▲0.4%程度のマイナスに -

2025年10月22日

米連邦地裁、Googleへの是正措置を公表~一般検索サービス市場における独占排除 -

2025年10月21日

選択と責任──消費社会の二重構造(2)-欲望について考える(3) -

2025年10月21日

連立協議から選挙のあり方を思う-選挙と同時に大規模な公的世論調査の実施を -

2025年10月21日

インバウンド消費の動向(2025年7-9月期)-量から質へ、消費構造の転換期

レポート紹介

-

研究領域

-

経済

-

金融・為替

-

資産運用・資産形成

-

年金

-

社会保障制度

-

保険

-

不動産

-

経営・ビジネス

-

暮らし

-

ジェロントロジー(高齢社会総合研究)

-

医療・介護・健康・ヘルスケア

-

政策提言

-

-

注目テーマ・キーワード

-

統計・指標・重要イベント

-

媒体

- アクセスランキング

お知らせ

-

2025年07月01日

News Release

-

2025年06月06日

News Release

-

2025年04月02日

News Release

【まちづくりレポート|多摩に広がる共感コミュニティ】【シンクタンク】ニッセイ基礎研究所は、保険・年金・社会保障、経済・金融・不動産、暮らし・高齢社会、経営・ビジネスなどの各専門領域の研究員を抱え、様々な情報提供を行っています。

まちづくりレポート|多摩に広がる共感コミュニティのレポート Topへ

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!